Les Gobelins

par J.-K. HUYSMANS.

Extrait de La Bièvre, Les Gobelins, Saint-Séverin (1901)

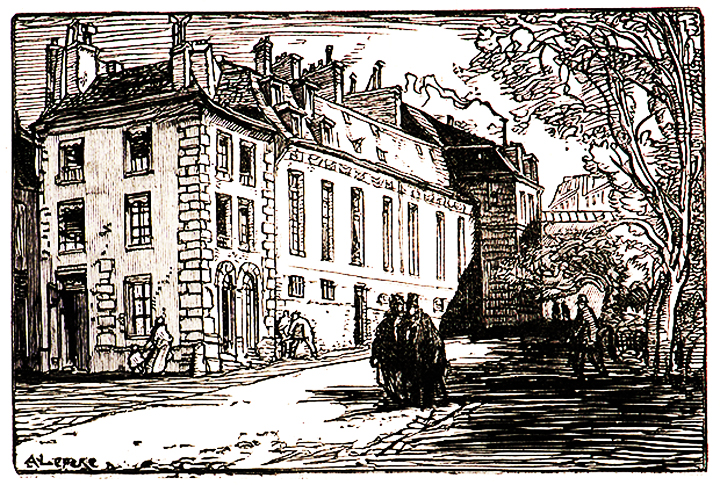

L’on songe aux cours désertes de Versailles ou aux préaux vides de l’Institut, quand on entre dans la manufacture nationale des Gobelins. Les cours se suivent, bordées de graves bâtisses ; les fenêtres sont closes et les rideaux tirés ; l’on ne rencontre personne et l’on n’entend rien. Au sortir de l’avenue bruyante des Gobelins, il semble que l’on tombe dans un quartier muet de province morte ; et, forcément, ces larges et mornes maisons vous suscitent l’image du roi Louis XIV, car la plupart d’entre elles ont gardé l’allure solennelle et pimbêche de son temps.

Les constructions élevées au quinzième siècle par Gobelin, tapissier de Reims, qui installa son industrie sur les bords de la Bièvre parce que l’eau de cette rivière était propice aux teintures, ont été, en effet, réédifiées, en partie, par les ordres de Colbert, après que le roi eut acquis ces immeubles et y eut établi des ateliers qu’il qualifia de ce titre pompeux:

« Manufacture royale des meubles de la couronne. »

Pendant deux cents ans, les tapisseries se succédèrent, tissées d’après les cartons de Le Brun, de Van der Meulen, de Coypel, de Vanloo, de Troy, d’Oudry, de Boucher, etc., des tapisseries tour à tour emphatiques et polissonnes ; et l’on reste étonné de la somme de travail fournie par les artisans de la haute lisse, lorsqu’on pense à la lenteur obligée de leur état et aux difficultés pécuniaires qu’il fallut vaincre pour pouvoir continuer de produire des œuvres onéreuses qui ne se vendaient point.

A dire vrai, malgré l’admiration qu’il est de bon goût d’étaler devant les tentures des Gobelins datées du dix-septième et du dix-huitième siècle, j’ai été ravi après les avoir examinées dans les pièces qu’elles parent, de me trouver en face d’une vieille tapisserie flamande du quinzième, une Salutation angélique d’une naïveté de dessin charmante et aussi d’une couleur demeurée exquise, avec ses carnations de rose blanche un peu sèche, ses bruns mangés par les fers qu’ils contiennent, ses verts forts en bleu et ses indigos sourds. Elle est autrement vigoureuse, cette pièce, semblable au tableau d’un Primitif, et elle est aussi d’une autre grâce que toutes les tentures Louis XV aux laines éteintes et aux teintes fanées, comme détrempées dans l’eau des bourdalous dont se servaient les nymphes à tout faire de Boucher.

Et ils sont enviables pourtant, ces tissages chiffonnés du dix-huitième siècle, si on les compare à ceux que nous donnèrent depuis, les Erhmann, les Galland, les Lechevallier-Chevignard, et vraiment mieux eût valu fermer boutique que de persister à tramer d’aussi coûteuses bâches ! Mais la manufacture a enfin viré de bord et rompu avec la routine patriarcale de ces pions ; elle ne fait plus exécuter des œuvres frigides avec des teintes mortes ; elle a remonté ; tous les tons et n’a plus travaillé pour le lendemain, laissant au temps le soin d’apaiser les nuances trop volontaires, d’assagir le côté trop neuf.

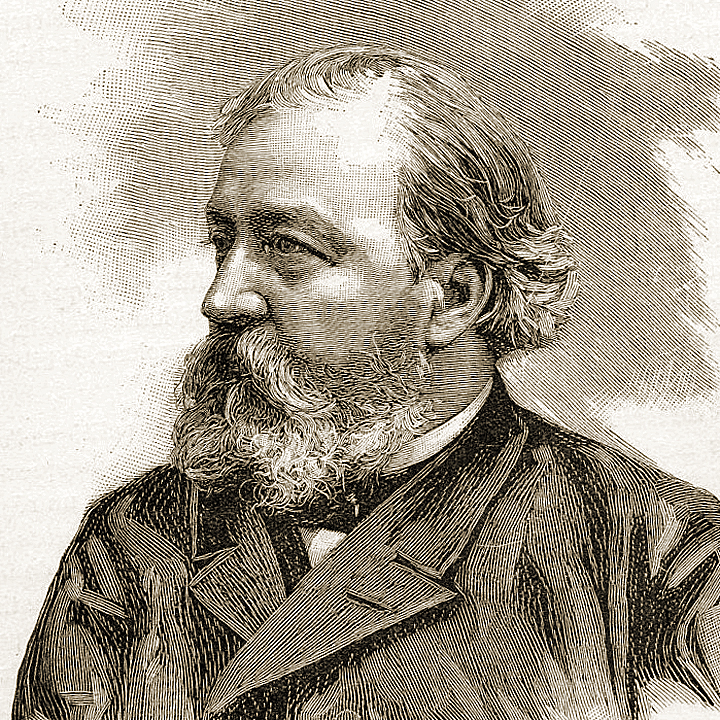

Et, ce faisant, elle a justifié le bon aloi de pressants conseils. Déjà, en 1889, dans sa sagace et dans sa libre étude sur « la Décoration et l’Industrie d’art à l’Exposition universelle », Roger Marx, qui se tient toujours aux avant-postes de l’art, demandait que l’on s’adressât à des peintres tels que Gustave Moreau « pour soustraire la tapisserie du dix-neuvième siècle à la domination franche ou inavouée des âges disparus, pour lui assigner un caractère, une date, en l’obligeant à refléter la ressemblance de notre temps, à enfermer dans sa trame l’idéal moderne. »

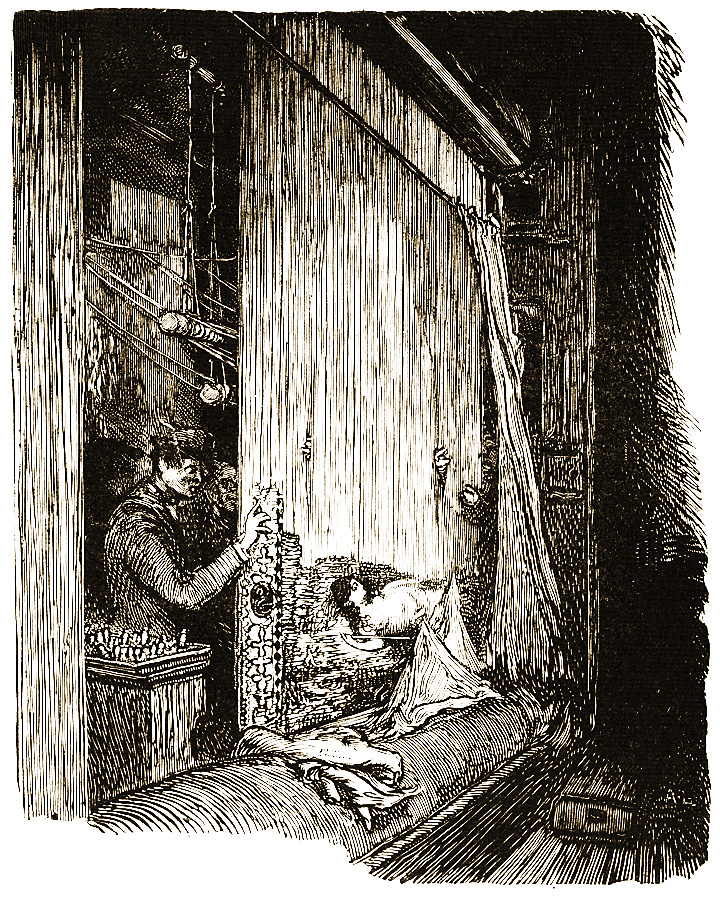

Son souhait fut exaucé. Les Gobelins sont maintenant dirigés par M. Guiffrey, un lettré, très au courant de la technique de la tapisserie dont il a écrit une histoire ; les ateliers sont sortis de l’ornière dans laquelle ils pataugeaient depuis dix ans, et aujourd’hui, sur les métiers, l’on travaille, d’après un carton qui fut commandé à Gustave Moreau, « le Poète et la Sirène », à une très extraordinaire tenture. Pour la première fois, je crois, l’on verra un tissu de ce genre flamber en un autodafé de tons. Cette aquarelle de Moreau rappelle et la Salomé du même peintre et la Galathée, — la Salomé par la pose et par le type de la femme nue, aux chairs épicées de gemmes, fascinant, debout, le poète qui gît à ses pieds, — la Galathée, par le décor, par le fond de grotte marine fleurie de coraux, de mousses en velours de feu, de plantes en dentelles. — Les bleus lapis et les rouges de piment y éclatent, léchant de leurs flammes de couleur la pâle silhouette de la grande Sirène aux yeux verts ; et c’est merveille de voir au travers de cette immense harpe aux cordes blanches qu’est l’appareil de la haute lisse, le musicien silencieux de cet art animer l’instrument qui rend peu à peu, dans le va-et-vient des broches, des sons différents de nuances ; et il semble que l’instrument opère, lui aussi, de son côté, sans l’aide humaine des mains, car des bâtons de croisure pendent en haut pour écarter les fils et, lorsqu’ils remuent, l’on songe à de taciturnes archets qui accompagneraient le harpiste, en jouant seuls ; ce spectacle paraît d’autant plus étrange que l’exécutant travaille derrière la grille de son métier, lit en quelque sorte la partition à l’envers, est même obligé de se retourner pour suivre le modèle placé derrière lui.

Le succès de cette copie, lorsqu’elle sera terminée, est certain, car cette transposition est d’une fidélité qu’on n’osait attendre et elle montrera que la vieille manufacture s’est évadée de sa séculaire léthargie et qu’elle a dès lors gardé sa raison d’être.

Le pauvre Moreau ! il est assuré au moins, dans ce lieu où l’on n’emploie que des couleurs sûres, où l’on fabrique, de même qu’au bon temps, le jaune avec la gaude, le bleu avec l’indigo, le rouge avec la cochenille et la garance, et où l’on obtient les composés par ces mélanges, de n’être pas trahi, comme il le fut, par les produits inconstants de l’aniline. Il faut se remémorer, en effet, l’affreux mécompte de la Salomé donnée par M. Charles Hayem au musée du Luxembourg. Les carmins jadis à vif se sont mués en de vagues bruns ; les jaunes et les roses se sont à moitié évanouis, ne laissant plus en place que le lazuli des bleus ; c’est triste à dire, cette aquarelle est tournée ; elle n’est plus du tout ce qu’elle fut, grâce au manque de conscience de nos marchands de couleurs modernes.

Mais, pour confesser toute la vérité, j’étais moins venu pour visiter des oeuvres des Gobelins — car j’ignorais que « le Poète et la Sirène » fussent sur le chantier — que pour apercevoir encore ma malheureuse Bièvre et la surprendre dans les préaux où elle est enfermée, là où l’on ne peut d’habitude la voir.

Et je l’ai longée en une délicieuse promenade, à travers les jardins de la manufacture. Ceux-là ne sentent pas leur Louis XIV, car ils sont un peu abandonnés à l’état de nature et ils poussent en liberté dans un bas-fond. Imaginez une grande allée, à perte de vue, flanquée de chaque côté de petits jardinets qui font penser aux courtilles des Invalides, avec leurs bicoquettes et leurs minuscules tonnelles enfouies sous les branches. Ces jardins sont partagés entre les employés et les ouvriers de la manufacture et ils s’y délassent, le dimanche, chez eux, dans un simulacre de campagne. On se croirait très loin de Paris dans cet espace compris entre la ruelle des Gobelins, la rue Croulebarbe, la rue Corvisart et la rue des Cordelières, si la Bièvre, qui coule à deux pas, n’encensait le site de son odeur stridente d’alcali volatil et de tan. Elle sépare, à gauche et à droite, les usines et les séchoirs des peaussiers et des chamoiseurs du jardin des Gobelins dont les bords sont plantés de salades et de légumes que les tapissiers cultivent. Ces bandes de terre qui fuient, en tournant avec l’eau, en dehors de la clôture, ont été baptisées par eux du nom de colonies, car si elles appartiennent à la métropole, elles sont reléguées loin de la maison, à l’extérieur, au delà des murs.

A l’heure actuelle, malgré la tristesse des froids, les parterres des Gobelins s’égaient de chrysanthèmes couleur de rose d’onglée et de rouille, mais au printemps les arbres fruitiers, maintenant si noirs, se couvrent d’une neige embaumée de fleurs ; seulement, l’illusion que l’on n’est plus dans la ville s’évanouit vite, car les fumées des fabriques voisines saupoudrent cette neige de leur suie ; et il en est de même pour les autres saisons : une superbe vigne se déroule le long d’un espalier, mais lorsque ses raisins sont mûrs ils sont empouacrés d’une telle couche de fuligine, qu’il n’y a pas moyen, même en les lavant et en les frottant, de les manger.

Est-il besoin d’ajouter que ces bélîtres d’architectes, contre le vandalisme desquels tout ce qui est propre à Paris aurait dû depuis longtemps se liguer, rêvent de jeter bas la vieille manufacture et de saccager les jardins pour y édifier à la place un palais neuf ? Les styles divers des Gobelins peuvent ne pas vous faire tressauter d’aise, mais sont admirables si l’on songe aux établissements pénitentiaires, aux immondes casernes et aux ridicules monuments genre de l’Opéra-Comique, que les maçonniers contemporains nous infligent ; sans compter que, comme toujours, ils ajouteront à l’incomparable bêtise de leurs façades l’incommodité de l’intérieur et l’inaptitude résolue des alentours.

Il serait plus simple de réparer les anciens bâtiments qui sont solides, bien aménagés pour les métiers de la haute lisse, et de laisser en paix cet enclos où de braves gens arrosent de pauvres fleurs. Puis leur démolition entraînerait sans doute celle de logis qui les touchent et que l’on est tout étonné de découvrir, une fois sorti dans la ruelle sillonnant le derrière des Gobelins, un entre autres, un pavillon de chasse du XVIIIe siècle, avec des figures et des guirlandes sculptées de fleurs.

Ce pavillon, qui sert de loge de concierge à un corroyeur, n’est pas unique et, dans le quartier si ravagé pourtant, il y a mieux. En enfilant cette ruelle des Gobelins où la Bièvre, engorgée sous un tunnel, se montre néanmoins encore un peu, au plein air, sauvée qu’elle fut, grâce à un mégissier qui, gêné dans son industrie par les manies destructives des ingénieurs, finit par intenter un procès à la Ville et le gagna, l’on aboutit, après avoir franchi un petit pont, sous lequel bourdonne en moussant le stout de ses eaux, dans la rue des Gobelins.

C’est là, dans deux maisons qui furent certainement jadis réunies et qui portent les numéros 17 et 19, que se trouvent des reliques bien inconnues du passé.

On entre dans la cour du 19, au fond presque aussitôt barré par une masure et, à gauche, l’on aperçoit l’entrée gothique d’une tour enveloppant un escalier qui part en pied d’éventail et se déroule en spirale dans la pénombre. C’est à peu près tout ce qui reste d’authentique d’une ancienne borde qui aurait appartenu à la reine Blanche, moniale du couvent des Cordelières situé alors à côté, dans la rue de Lourcine.

L’autre maison, désignée par le n° 17, est plus complète. Elle se dresse au bout d’une large cour et elle est charmante avec son grand porche, ses petites croisées, son haut pignon, ses deux tourelles en saillies, contenant chacune un escalier dont la tige s’élance en tournoyant du sol au toit ; elle renferme d’immenses salles plafonnées de poutres et de spacieux ateliers où l’on taille et où l’on cramine le cuir, car ce petit château est une tannerie. En bas, dans une gigantesque pièce dont le pavé fuit sous les pas et s’étend en un marécage qui odore le vinaigre chaud, s’étend une citerne cyclopéenne parallèle à la Bièvre ; et, dans la cour même, de colossales marmites enfoncées dans la terre semblent bouillir ; ce sont les tonnes, les coudrets où macèrent les peaux ; l’on dirait d’une cuisine d’invalides énorme, de protubérants chaudrons dans lesquels cuisent d’infâmes ragoûts dont on retourne et dont on pique les morceaux avec des fourchettes géantes, des tridents.

M. Guiffrey, qui a patiemment étudié le quartier, croit que les premiers ateliers de teinture des Gobelins furent établis dans cette maison et si, comme il y a tout lieu de le croire, cette opinion est exacte, il y aurait réellement intérêt à sauver de la ruine qui le menace ce châtelet, car il date du XVIe siècle et vaut à la fois par l’attrait de son architecture et par les souvenirs qu’il évoque ! mais, hélas ! qui donc se soucie désormais du vieux Paris ? et le minuscule castel sera détruit pour faire place à une plus imposante usine, et la manufacture des Gobelins disparaîtra, supplantée par une turne industrielle ignoble.

Ces réflexions m’obsédaient, en revenant par le boulevard de Port-Royal ; puis d’autres se succédèrent. N’avais-je pas vu, en effet, le plus bizarre des contrastes ? Dans une grotte marine parée de joyaux fous, la grande sirène de Moreau, debout, tenant le poète vaincu à ses pieds, tandis qu’autour d’elles des touffes de pierreries montent comme des plantes grimpantes sur les fils blancs des harpes, — et, dans un paysage désolé, aux fleurs de cimetière, la petite servante des tanneurs, la triste Bièvre, assise, épuisée de fatigue, sous un dessous de pont ; — en somme, les deux faces réunies de l’éternelle lutte : la femme captant l’homme par les basses manigances de ses charmes, le dominant, le rabaissant au rang d’un esclave ; l’homme abusant de sa force, avilissant, traitant telle qu’une paria la femme qui ne sut pas s’imposer, qui ne sut pas lui plaire, — la Sirène, se riant de l’être qu’elle a soumis ; la Bièvre, suant à la peine, travaillant pour le compte d’un tyran, dans la pestilence des peaux arrachées à des bêtes mortes.

Sur la manufacture des Gobelins

- L'élargissement de la rue Mouffetard (Le Siècle, 24 septembre 1867)

- La reconstruction des Gobelins (1886)

- Le mystère des Gobelins (1894)

- Splendeur et misère des Gobelins(1894)

- A la manufacture des Gobelins (1900)

- Une visite aux Gobelins(1901)

- Les Gobelins - J. K. HUYSMANS (1901)

- Sauvons les Gobelins ! (1912)

Le nouveau visage des Gobelins avec la galerie Formigé

L'incendie des Gobelins par la Commune de Paris(25 mai 1871)

Les textes de Huysmans présents sur paris-treizieme.fr

- La rue du Pot-au-Lait dans "Le drageoir aux épices" (1874)

- Le cabaret des peupliers dans "Croquis parisiens" (1880)

- La Bièvre dans "Croquis parisiens" (1880)

- La Bièvre (1886)

- Les Gobelins (Extrait de "La Bièvre, Les Gobelins, Saint-Séverin" - édition de 1901)

- La chapelle de la Sainte Agonie dans "En route" (1895)

- Les Gobelins (extrait de "De tout" - 1902) (à venir)

Sur Huysmans

Michel de Lézinier

- Avec Huysmans : promenades et souvenirs (1928) - Chapitre VI

- Avec Huysmans : promenades et souvenirs (1928) - Chapitre IX (à venir)

La rue du Docteur-Bourneville, voie publique méconnue du 13e arrondissement, débute boulevard Kellermann et se termine avenue de la Porte-d'Italie. Elle honore la mémoire du Docteur Désiré-Magloire Bourneville, né le 20 octobre 1840 à Garencières (Eure), mort le 29 mai 1909 à Paris, médecin aliéniste des Hôpitaux, précurseur de la pédopsychiatrie, conseiller municipal du 5e arrondissement. Il fut l’un des rédacteurs et le signataire du Rapport sur l'insalubrité de la cité Doré et de la cité des Kroumirs établi en 1882 qui fit grand bruit.

La rue du Docteur-Bourneville, voie publique méconnue du 13e arrondissement, débute boulevard Kellermann et se termine avenue de la Porte-d'Italie. Elle honore la mémoire du Docteur Désiré-Magloire Bourneville, né le 20 octobre 1840 à Garencières (Eure), mort le 29 mai 1909 à Paris, médecin aliéniste des Hôpitaux, précurseur de la pédopsychiatrie, conseiller municipal du 5e arrondissement. Il fut l’un des rédacteurs et le signataire du Rapport sur l'insalubrité de la cité Doré et de la cité des Kroumirs établi en 1882 qui fit grand bruit.