La Bièvre à Paris

Gazette nationale ou le Moniteur universel — 8 avril 1855

Dans

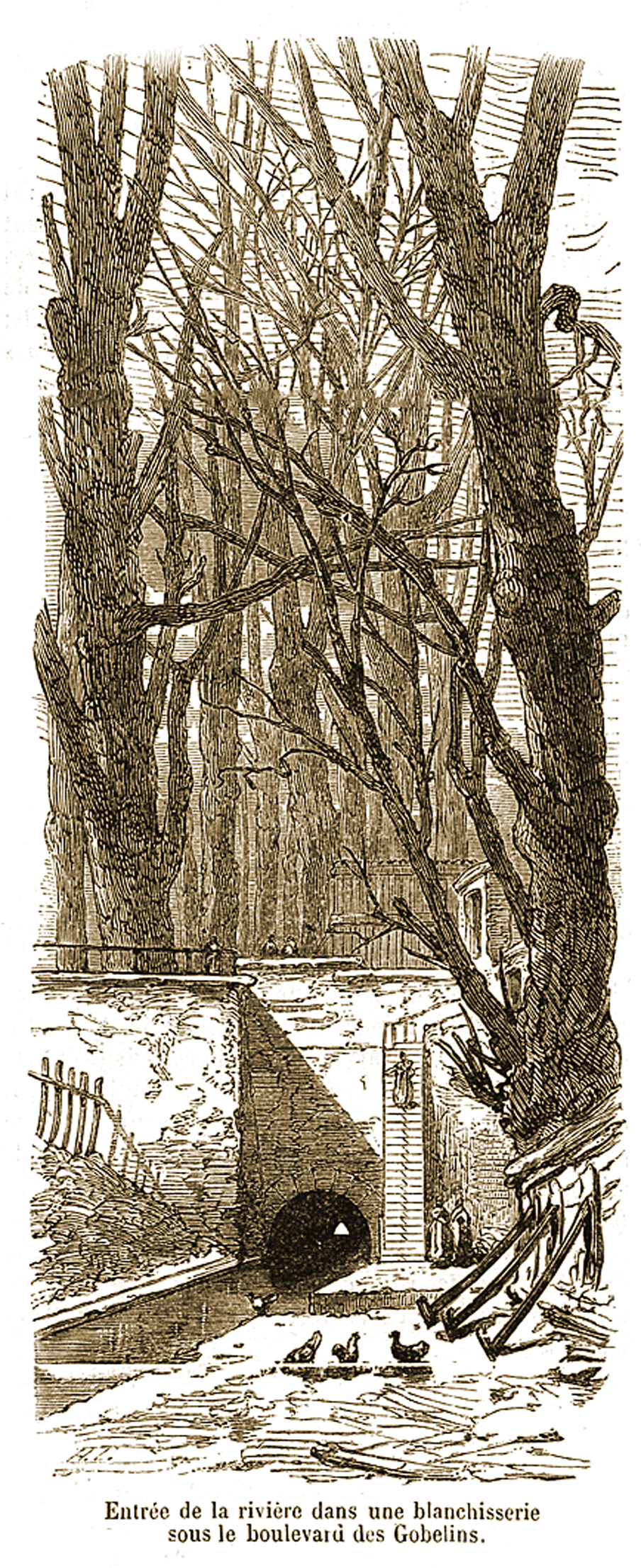

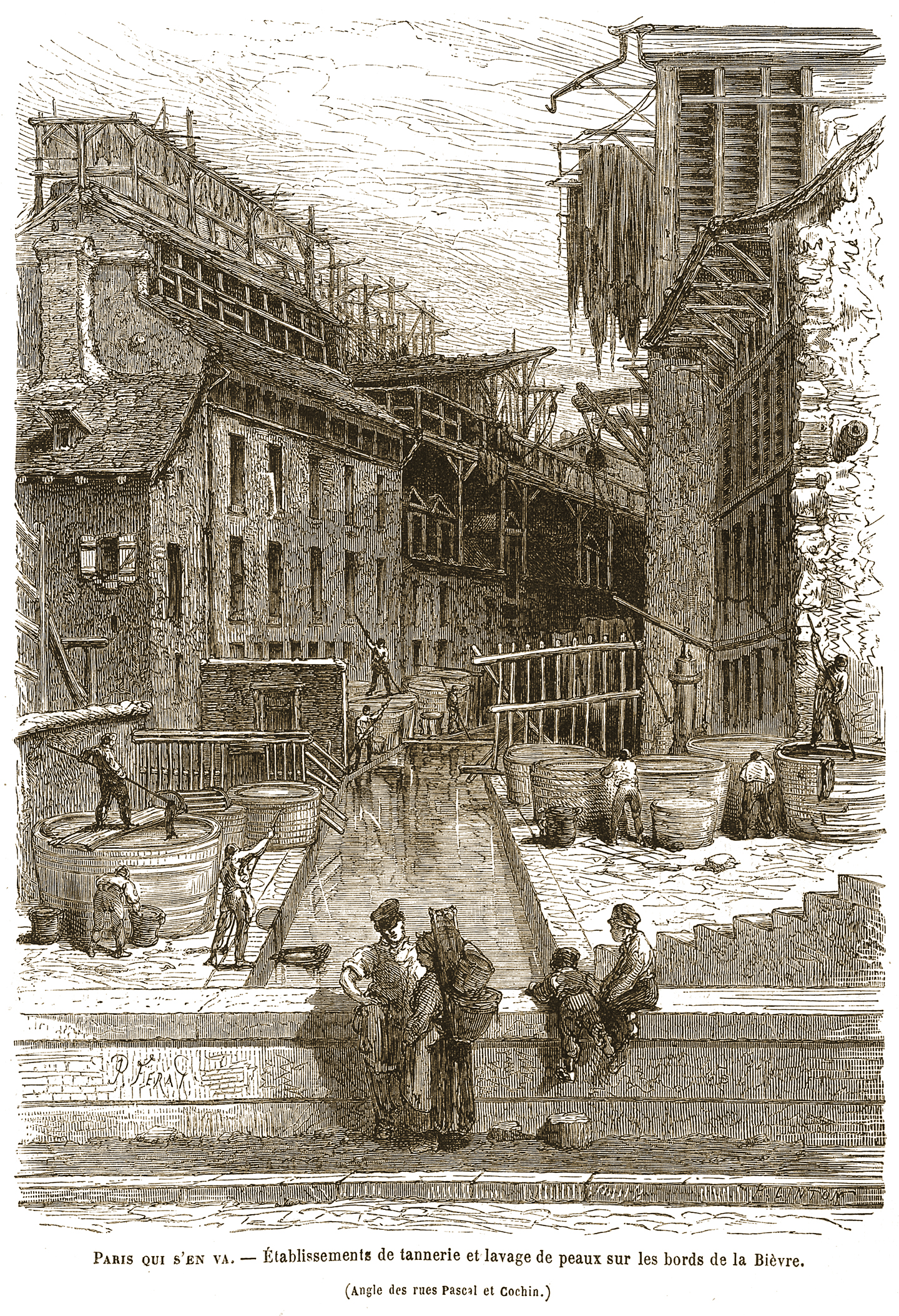

un parcours de deux kilomètres environ, c’est-à dire depuis l'entrée de la Bièvre à Paris jusqu’à son embouchure un

peu au-dessus du pont d’Austerlitz, on compte établis, à moins de cent mètres de ses bords : neuf amidonniers,

un moulin à papier, un dépôt de laines, deux distilleries, une blanchisserie de couvertures, un salpêtrier, trois fabriques

de bleu de Prusse et de noir d’ivoire, un magasin de peaux fraiches venant des abattoirs, vingt-quatre tanneurs et hongroyeurs,

deux moulins à farine et fabrique de vermicelle, vingt et un mégissiers, sept maroquiniers, trois brasseries, deux filatures

de coton et une de laine, deux teinturiers en peaux, trois fabriques de mottes, deux fabricants de cartons, quatre laveurs

de vieux chiffons, huit vastes bâtiments occupés par un grand nombre de blanchisseuses, buanderies, séchoirs, étendoirs ;

deux peaussiers, une machine à broyer les couleurs, deux teinturiers, une fabrique de savons, un lavoir de laines, non

compris et celles lavées par les vingt et un mégissiers ; une fabrique d’acides, de chandelles et de savons, enfin

une douzaine de bassins, plus ou moins utilisés, dans lesquels les eaux stagnantes arrivent par des tranchées, des fossés,

des bondes ou des infiltrations.

Dans

un parcours de deux kilomètres environ, c’est-à dire depuis l'entrée de la Bièvre à Paris jusqu’à son embouchure un

peu au-dessus du pont d’Austerlitz, on compte établis, à moins de cent mètres de ses bords : neuf amidonniers,

un moulin à papier, un dépôt de laines, deux distilleries, une blanchisserie de couvertures, un salpêtrier, trois fabriques

de bleu de Prusse et de noir d’ivoire, un magasin de peaux fraiches venant des abattoirs, vingt-quatre tanneurs et hongroyeurs,

deux moulins à farine et fabrique de vermicelle, vingt et un mégissiers, sept maroquiniers, trois brasseries, deux filatures

de coton et une de laine, deux teinturiers en peaux, trois fabriques de mottes, deux fabricants de cartons, quatre laveurs

de vieux chiffons, huit vastes bâtiments occupés par un grand nombre de blanchisseuses, buanderies, séchoirs, étendoirs ;

deux peaussiers, une machine à broyer les couleurs, deux teinturiers, une fabrique de savons, un lavoir de laines, non

compris et celles lavées par les vingt et un mégissiers ; une fabrique d’acides, de chandelles et de savons, enfin

une douzaine de bassins, plus ou moins utilisés, dans lesquels les eaux stagnantes arrivent par des tranchées, des fossés,

des bondes ou des infiltrations.

Autant pour son assagissement que pour mieux satisfaire aux besoins de tant d’industries si diverses, la rivière, ou plutôt le ruisseau de Bièvre, a été, il y a quelques années, l'objet d’importants travaux. C'est ainsi qu’à partir du mur d’enceinte jusqu’à son embouchure, le lit de la Bièvre a été dallé et ses bords revêtus d'une bonne maçonnerie. Par cette utile mesure, son cours a été régularisé, ses immondices s’écoulent plus facilement, enfin, les eaux ne se perdent plus dans les terres.

Le cours de la Bièvre n'a pas toujours été ce que nous le voyons aujourd’hui dans sa traversée du faubourg Saint-Marcel. Dans l’origine, elle ne se rendait pas directement à la Seine, mais elle se dirigeait, en suivant toujours la pente de la montagne, sur l’emplacement qu'occupe maintenant la rue Saint-Victor, traversait la place Maubert et, passant près de la rue de Bièvre, bâtie vers 1250, se jetait dans la Seine vis-à-vis de l’archevêché. C’est, au reste, ce qu'il est facile de voir dans le savant traité de police du commissaire Lamarre, lorsqu’il fait la description topographique de Paris aux diverses époques de la monarchie. Ce fut, à ce qu'il parait, sous les règnes de Charles V et de Charles VI, de 1367 à 1383, lorsque tout ce quartier de Paris se couvrit de maisons, que le cours de la Bièvre fut changé et mené directement à la Seine. Mais, avant de passer sur l'emplacement qu’elle occupe aujourd'hui, elle a certainement traversé le Jardin des Plantes, ainsi que le prouvent, d’une part, la rue du Pont aux Biches Saint-Marcel, près la rue Censier (qu’il ne faut pas confondre avec celle Saint-Martin), et, d'autre part, les fouilles faites il y a environ soixante ans pour les fondations de la ménagerie, et, plus récemment encore, celles faites pour l'établissement d’un égout, il y a trois ans, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, ci-devant rue du Jardin-du-Roi, fouilles qui ont mis à découvert, à six ou sept mètres au-dessous de la surface actuelle du sol, le lit d’une petite rivière sur lequel était encore un pont de pierre de la plus belle conservation.

Le vallon dans lequel coule la rivière de Bièvre a environ 33 kilomètres d’étendue, depuis sa source jusqu’à son embouchure ; il est compris dans les départements de Seine-et-Oise et de la Seine. C’est dans la partie la plus reculée du vallon que le ruisseau connu sous le nom de rivière de Bièvre, ou de rivière des Gobelins, prend sa source. Elle nait de trois fontaines, dont une, plus considérable que les autres, porte le nom de fontaine des Gobelins ; elle traverse d'abord une prairie, qui porte également le nom de prairie des Gobelins, et y reçoit les affluents de vingt-cinq ou trente petites sources, qui l’augmentent assez pour qu’après un trajet de 1,000 à 1,300 pas elle ait près de 60 centimètres de largeur. À Paris, sa largeur moyenne est de deux à trois mètres.