La Bièvre. — un enfant asphyxié.

Le Droit — 6 avril 1871

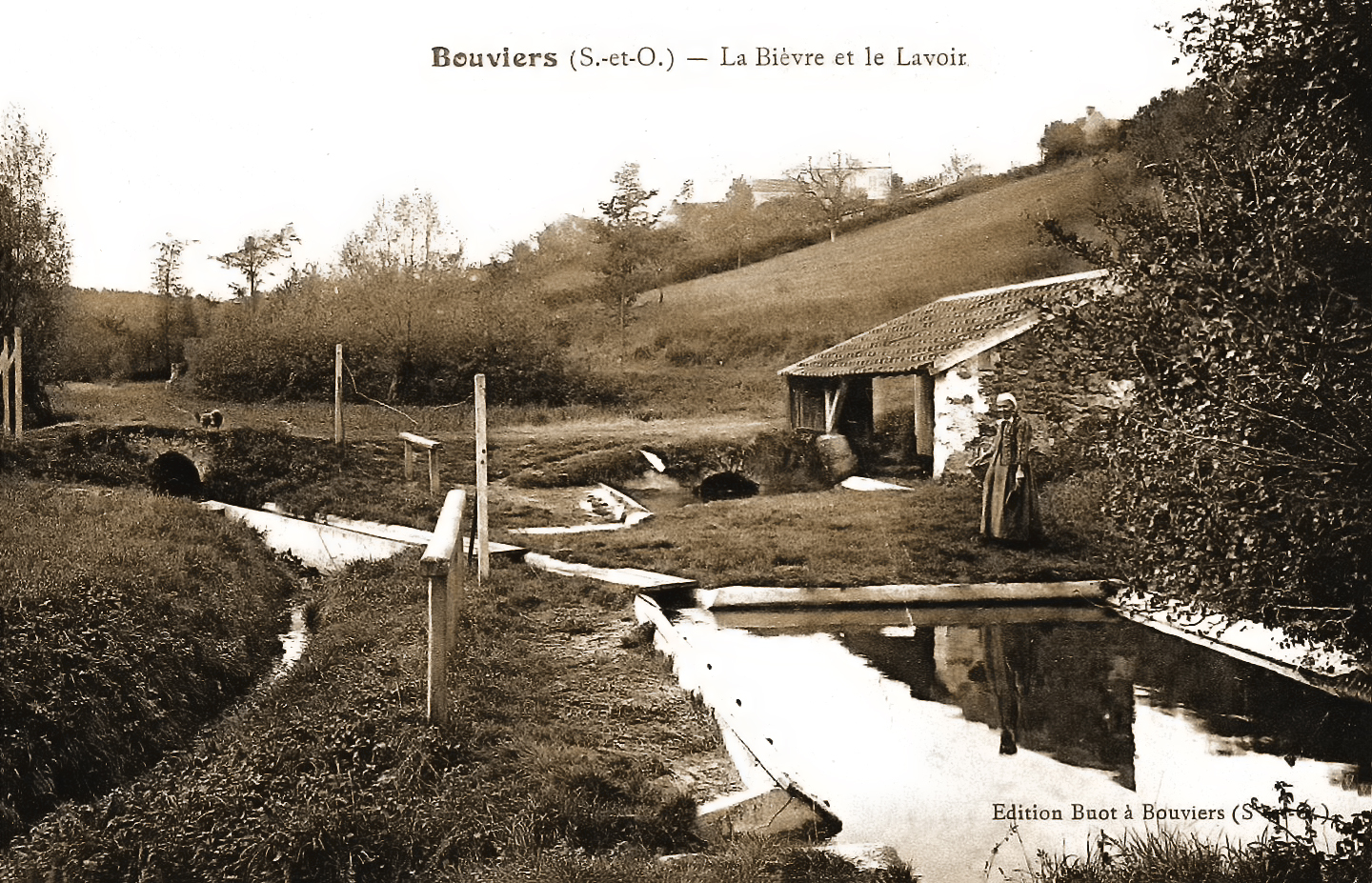

La Bièvre prend sa source entre Guyancourt et Bouviers, dans le département de Seine-et-Oise, près du grand parc de Versailles. Formée à sa naissance des eaux de deux ou trois fontaines, elle reçoit bientôt les affluents d’un grand nombre de sources qui augmentent son volume, au point qu’après 900 à 4,000 mètres de parcours, elle a déjà une largeur d’environ 70 centimètres.

Après quelques détours, elle arrive presque en droite ligne à la Meulière ; de là, elle s’enfonce dans le bois de Buc, qu’elle traverse jusqu’à l’aqueduc, dont elle suit la direction pour se rendre à Jouy, et, après avoir alimenté les fossés du château de M. Mallet, elle se divise en plusieurs canaux qui baignent les ateliers et les prairies de l’ancienne fabrique de toiles peintes.

En quittant Jouy, la rivière traverse la vallée de Bièvre, arrose Igny, Amblainvillers, passe sous la route numéro 20 à Antony, se dirige vers l'Hay, dont elle faisait tourner le moulin, et sert d'ornement à plusieurs maisons de campagne.

À Arcueil, la Bièvre se subdivise en plusieurs bras qui se réunissent assez promptement, passe sous l’aqueduc, traverse le village et va gagner Gentilly. Là, son lit se partage en deux ; l’un, plus considérable, qui est celui de la véritable rivière, suit le côté droit du vallon. L’autre, beaucoup plus petit, coule au bas du côté gauche et en dessine les contours. C’est ce petit bras qui, alimenté par les infiltrations du lit supérieur et par la petite source à Mulard, prend le nom de rivière Morte.

Elle pénètre ensuite dans Paris en passant sous les fortifications, entre les bastions 85 et 86, traverse les quartiers de la Maison-Blanche, de Croulebarbe (13e arrondissement), les quartiers du Val-de-Grâce, du Jardin-des-Plantes (5e arrondissement); enfin, rentre souterrainement dans le 13e arrondissement, quartier de la Salpêtrière, pour venir se jeter dans la Seine, à trente mètres en amont du pont d’Austerlitz, après avoir parcouru un vallon de trente-deux kilomètres.

Dans l’origine, près de sa jonction avec la Seine, un petit bras se détachait de la Bièvre, prenait son cours parai élément au fleuve, traversait le jardin de Saint-Victor, passait près et devant l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, enfin se rendait dans la Seine à l’extrémité de la rue de Bièvre, qui lui doit son nom.

Ce bras comblé, la Bièvre fut sujette à des débordements considérables. On en remarque trois ; en 1526, 1579 et 1626. Le second fut appelé le déluge de Saint-Marcel ; en moins de treize heures, l’eau crût de quatorze à quinze pieds.

Autrefois les exhalaisons de la Bièvre produisaient des fièvres intermittentes d’un mauvais caractère et des maux de gorge dangereux. Sa canalisation dans le parcours de l'ancien Paris avec l'établissement d’écluses de chasse pour enlever la vase accumulée chaque jour ont fait disparaître le danger.

Mais, en dehors de la capitale, la petite rivière, depuis la guerre, a été bien négligée. Au dire de plusieurs riverains, des corps humains, à la suite des combats du 30 septembre à l’Hay et Cachan y seraient tombés et seraient ensevelis dans la vase.

Ce qui est certain, c’est que le long du parcours s’élève une odeur infecte. Des enfants jouaient au bord près d’Arcueil, lorsque l’un d’eux, nommé Charles Dutoit, âgé de onze ans, tomba dans la rivière, et ne put s’en dégager. Ses camarades se dispersèrent en jetant des cris qui furent entendus d’un charretier. Il accourut et se mit en devoir de sauver l’enfant ; mais la boue remuée par lui était tellement nauséabonde qu’il faillit perdre connaissance.

Heureusement, un garçon blanchisseur vint à son secours et l’aida à retirer le jeune imprudent.

Ce dernier ne donnait plus que quelques signes de vie ; on le transporta dans sa famille, où, malgré les soins d’un médecin, il ne tarda pas à rendre le dernier soupir. Le docteur a déclaré que l’enfant avait succombé à l’asphyxie produite, non par submersion, puisque sa tête était restée hors de l’eau, mais par suite de ces émanations ou mofettes dégagées de la vase remuée et auxquelles le quartier Mouffetard doit son nom.

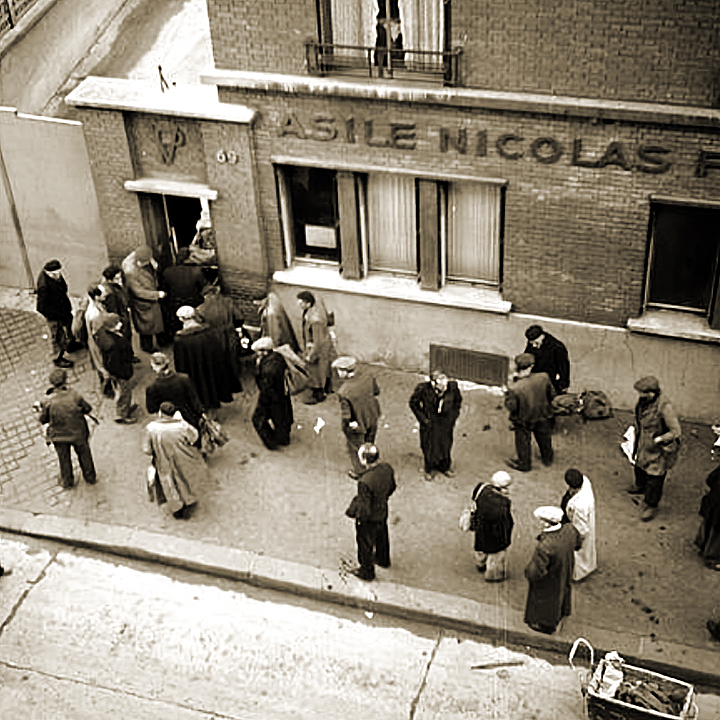

En juillet 1900, le refuge de nuit municipal Nicolas Flamel, 69 rue du Château-des-Rentiers, avait admis 576 hommes soit une moyenne de 18,42 par jour représentant un total de 6565 nuitées et une présence moyenne par jour de 211 personnes. 4.400 kilogrammes de pain leur furent distribués soit 142 kg par jour faisant une moyenne par homme et par jour de 670 grammes.

En juillet 1900, le refuge de nuit municipal Nicolas Flamel, 69 rue du Château-des-Rentiers, avait admis 576 hommes soit une moyenne de 18,42 par jour représentant un total de 6565 nuitées et une présence moyenne par jour de 211 personnes. 4.400 kilogrammes de pain leur furent distribués soit 142 kg par jour faisant une moyenne par homme et par jour de 670 grammes.