Au bord du passé

L’Événement — 3 décembre 1898

L’ami Huysmans s’en va. Il quitta Paris, où l’admiration ne lui fut pas marâtre. Pour une fois, l’opinion se montra juste et salua rapidement en lui un des écrivains les plus personnels et les plus désintéressés de ces temps-ci.

Détaché de tous les embarras secondaires et des absorbants métiers dans lesquels s’épuisent les meilleures forces littéraires, celui-là vécut uniquement pour son art et par son art. Il s’y réfugia comme dans un culte, et comme les religions s’appellent l’une l’autre, il ne tarda pas à être séduit par une religion qui dépassait son encrier et qu’il jugeait plus reposante et plus haute. Pénétré maintenant par la foi catholique et poussé vers la sérénité des pompes ecclésiastiques, par horreur et dégoût de la médiocrité des spectacles du monde, Huysmans, resté laïque jusque dans sa dévotion, se propose d’aller prochainement finir ses jours, non pas dans un cloître dont la règle serait trop sévère pour son esprit de noble indépendant, mais à côté d’un cloître, dans un paysage mitoyen, où il pourra exercer, d’une manière à la fois précise et atténuée, les pratiques d’un christianisme qu’il voudrait rendre aussi commode à ses habitudes corporelles qu’il le juge séduisant pour le repos de son esprit.

Et voilà qu’il sortira bientôt pour jamais de ce petit appartement de la rue de Sèvres, de cette lanterne déjà près du ciel, qui, il y a quinze ans, une fois par semaine, le soir des vendredis, abrita tant de fantaisie et tant de rêves. C’est là aussi que par un jour de novembre, où toute la boue de la terre semblait être montée et planer au jaune horizon, ensemble, nous avons collationné le manuscrit des « Sœurs Vatard », tout prêt à partir pour l’impression. Je crois bien que, en l’occurrence, les deux employés que nous étions avaient un peu négligé de se rendre à leur bureau réciproque. Nous avions oublié nos administrations comme nous avions oublié que le temps était au dehors démesurément sale, et pendant toute une après-midi nous avons fait là une école buissonnière toute illuminée de littérature et d’espérance.

Beaucoup souhaitaient d’être reçus en ces petites réunions de paradoxe et de gaieté. Beaucoup s’y introduisirent, entrèrent et ne revinrent pas, épouvantés qu’ils furent par les terribles et révolutionnaires appréciations des familiers de l’endroit. Du reste, pour chasser les curieux et pour éloigner les intrus, le maître de la maison, sur un ton d’affirmation pacifique et railleuse, excellait à donner à ses opinions une forme agressive et inacceptable. Avec les ressources d’un esprit jamais à court d’ironie, il choquait de parti pris les traditions les plus respectées, les préjugés les plus vénérables, si bien que le gêneur ahuri, blessé dans toutes ses tendresses, déconcerté dans ses plus chères croyances, descendait l’escalier en se promettant bien de ne plus jamais remettre les pieds dans une maison où ses idées les plus caressées et ses admirations les plus vivaces subissaient des attaques si irrévérencieuses et des dommages si profonds.

Chacun s’entendant à demi-mot, savait donner sa réplique de plaisanterie dans cette comédie à berner les importuns, et rien ne fut plus cruellement comique que cette soirée où certain naïf s’étant faufilé parmi nous pour opérer je ne sais quel reportage sur la façon dont nous entendions l’art et la littérature, dut subir pendant deux heures une longue conférence sur les mérites et les défauts des principaux procédés de chauffage. Huysmans, à ce propos, improvisa en l’honneur des tuyaux de poêle un dithyrambe si typiquement forcené que le passant témoigna du désir de s’en aller. On le retint. Et jusqu’à minuit, au hasard de l’imagination et de la farce, il dut entendre d’autres poèmes où les différents systèmes de calorifères étaient exaltés mieux encore que dans des prospectus.

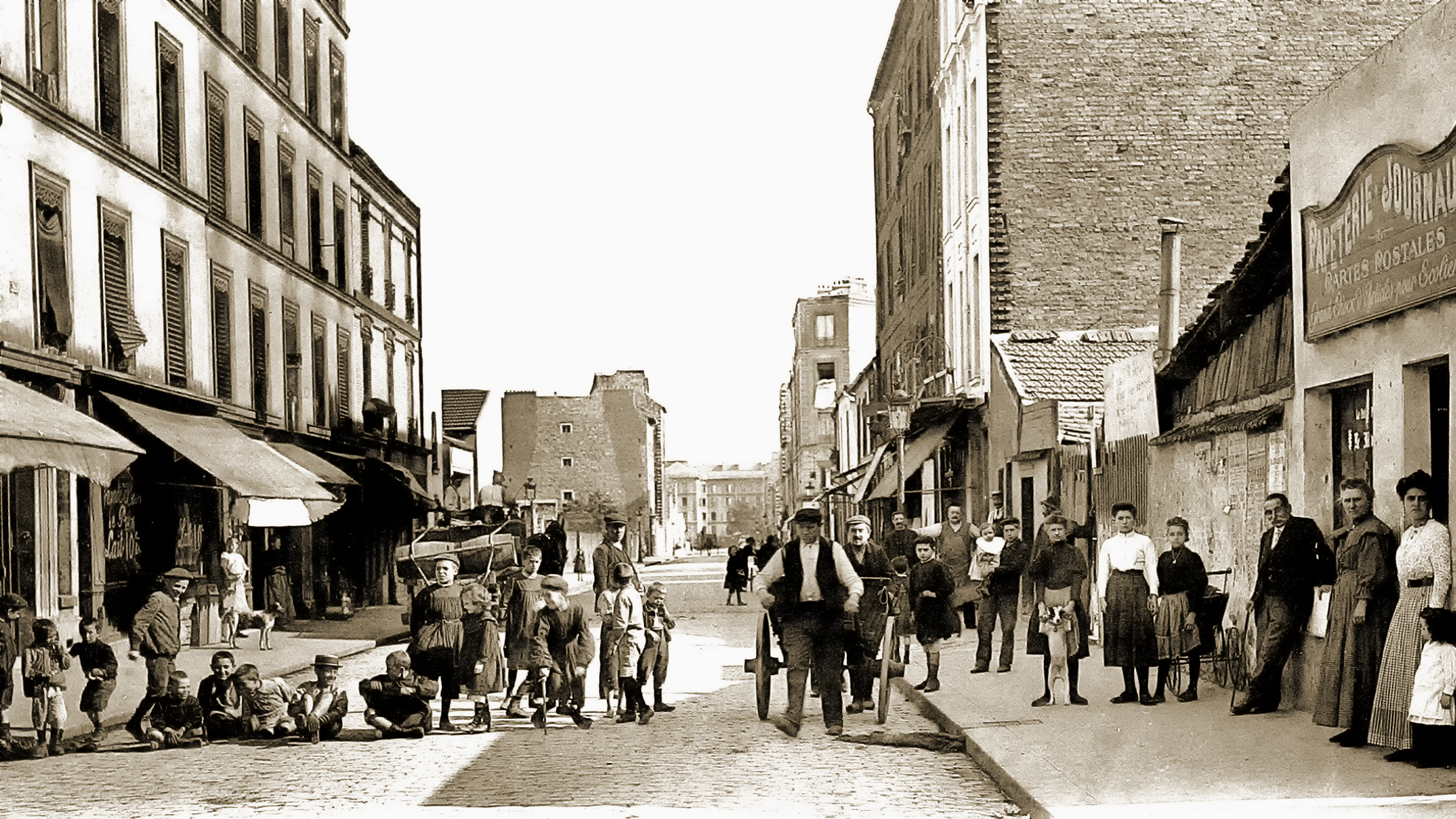

L’été venu, c’était en plein air qu'on s’en allait tenir ces joyeuses assises. Quelques-uns ayant découvert la Bièvre et ses paysages, les autres s’éprirent de ces campagnes désolées et fétides. Chaque semaine il fut convenu que, en manière de pèlerinage, on parcourrait ensemble les étangs de la Glacière, les rues du Pot-au-lait et de la Fontaine-à-Mulard. La civilisation et l’industrie menaçaient ces sites de verdure misérable et d’eau croupie. Les terrassiers commençaient à établir les talus de la rue de Tolbiac, et déjà se comblaient, derrière de vagues et mourants peupliers, les mares sur lesquelles s’élèveraient bientôt les dépôts des machines de la gare de Sceaux. Sans le savoir, car la bande alors, était plus enthousiaste qui renseignée sur l’historique des curiosités champêtres du vieux Paris, elle refit les promenades que Rétif de la Bretonne menait, à la fin du dix-huitième siècle, vers les ombrages du clos Payen et de la barrière d’Italie ! Mais « le bonheur est de croire et non pas de comprendre ».

Précisément le poète qui avait écrit ce vers fut souvent du voyage, et François Coppée point dédaigneux de se mêler à des apprentis et à des inconnus, vint souvent avec eux contempler la silhouette fantastique des séchoirs de mégissiers, dont les lamelles, pareilles à des côtes de squelette, se découpaient en noir sur le ciel ruisselant des clartés de la lune. À nos pieds, la Bièvre, étroite entre ses rives de pierre bordées de cuves où trempait du cuir, la Bièvre, sous ses lentilles d'eau, exhalait une odeur infecte. On trouvait néanmoins du charme dans ces pestilences, et sans craindre les rôdeurs de nuit point rares en ces parages, on errait jusqu’au moment où l'heure sonnant au clocher de la petite chapelle élevée en commémoration de l’assassinat du général Bréa, rappelait que les domiciles étaient lointains et qu’il serait sage de réintégrer les quartiers mieux fréquentés et mieux pourvus en sergents de ville.

*

* *

Un jour quelqu’un s’avisa qu’on pourrait dîner dans les environs. On se mit en quête d’un restaurant et ce fut surprise de découvrir dans l’avenue d'Italie un établissement presque luxueux. Bonne cave, bons vins, bon service. L’étonnement se dissipa quand on sut que cet établissement était le rendez-vous ordinaire des tanneurs du quartier, gens de richesse et de gourmandise. Ils y déjeunaient, avaient des exigences, réclamaient des soins, si bien que pour les satisfaire, la cave était bien garnie et la cuisine point du tout négligée. En ce temps Coppée était le seul des convives qui fut décoré de la Légion d'honneur. Bon ruban rouge exerçait sur le patron de l'endroit une fascination véritable. À nous tous, il nous donnait à manger, mais il devenait sensible que Coppée seul était réellement servi. Le cuisinier, le sommelier, par contrecoup avaient peur de lui déplaire, viande et boisson, par là, devenaient plus succulents et plus fins. Quand Coppée cessa de se joindre aux invités, ce fut un deuil pour le patron. Il s’informa anxieusement, « où était l'homme décoré ? »

Deux ou trois fois encore l’homme décoré manqua. Ce fut alors un deuil pour nos estomacs, et nous connûmes depuis les affreuses préparations culinaires dont Huysmans devait se souvenir plus tard quand il écrivit l’épopée de M. Folantin victimé par les gargotes. Il fallut aller chercher ailleurs des poisons moins évidents et l’on abandonna le « dîner de l’homme décoré », lequel prit ce titre au moment même où il cessait d’exister.

*

* *

D’ailleurs l’intérêt pour la Bièvre et ses bords avait fini par s’épuiser et les uns et les autres s’étaient détournés vers d’autres fantaisies. La Bièvre, je ne l’ai pas revue depuis, et quand je passe derrière un de ces enterrements tristes qui conduisent des cercueils au cimetière d’Ivry comme à un exil de la mort, à peine si je reconnais le quartier, tant le quartier a changé d’aspect, remplacé ses ruelles par des boulevards, et ses bicoques de misère par des maisons de rapport. Je l'ai retrouvé hier tel qu’il était jadis, en tête du volume que Huysmans vient de publier, avant de rendre définitivement congé de Paris. Si le paysage s’est modifié, le culte et le style de l'écrivain sont demeurés immuables. Tous deux ont gardé une ferveur et une jeunesse où se retrouvent un peu des miennes. Arrivé au sommet de sa vie littéraire, Huysmans s’est tendrement retourné vers ce coin de banlieue intramuros, motif de ses premiers essais, et qui, après avoir servi sa renommée, devait plus tard déterminer sa croyance et décider de sa foi.

Lui-même a raconté dans « En route » comment promeneur solitaire et dernier fidèle de la Bièvre disparue et canalisée, il rencontra quelque part, parmi des constructions nouvelles, la petite église à l’office indigent, où il s’agenouilla par désœuvrement, d’où il sortit troublé dans son scepticisme et si près de la conversion qu’il se sent attiré maintenant vers des églises plus hautes et de plus resplendissantes pompes sacerdotales. Il lui faut aujourd'hui des retraites plus sévères. S'il cherche une Thébaïde, il la souhaite moins tourmentée et demande désormais au calme des horizons de prolonger loin du monde, le calme qu’il a su créer à son cœur et à son esprit. Puisse son espoir se réaliser. Qu’il ne se repente jamais d’avoir renoncé à la vie extérieure, et que Notre-Dame de la Bièvre sa protectrice, le défende de tout regret, des bords mélancoliques du passé.

Henry Céard.

Les textes de Huysmans présents sur paris-treizieme.fr

- La rue du Pot-au-Lait dans "Le drageoir aux épices" (1874)

- Le cabaret des peupliers dans "Croquis parisiens" (1880)

- La Bièvre dans "Croquis parisiens" (1880)

- La Bièvre (1886)

- Les Gobelins (Extrait de "La Bièvre, Les Gobelins, Saint-Séverin" - édition de 1901)

- La chapelle de la Sainte Agonie dans "En route" (1895)

- Les Gobelins (extrait de "De tout" - 1902) (à venir)

Sur Huysmans

Michel de Lézinier

- Avec Huysmans : promenades et souvenirs (1928) - Chapitre VI

- Avec Huysmans : promenades et souvenirs (1928) - Chapitre IX (à venir)