Un agent égorgé d'un coup de couteau par un apache qu'il voulait arrêter

Le Journal — 24 septembre 1931

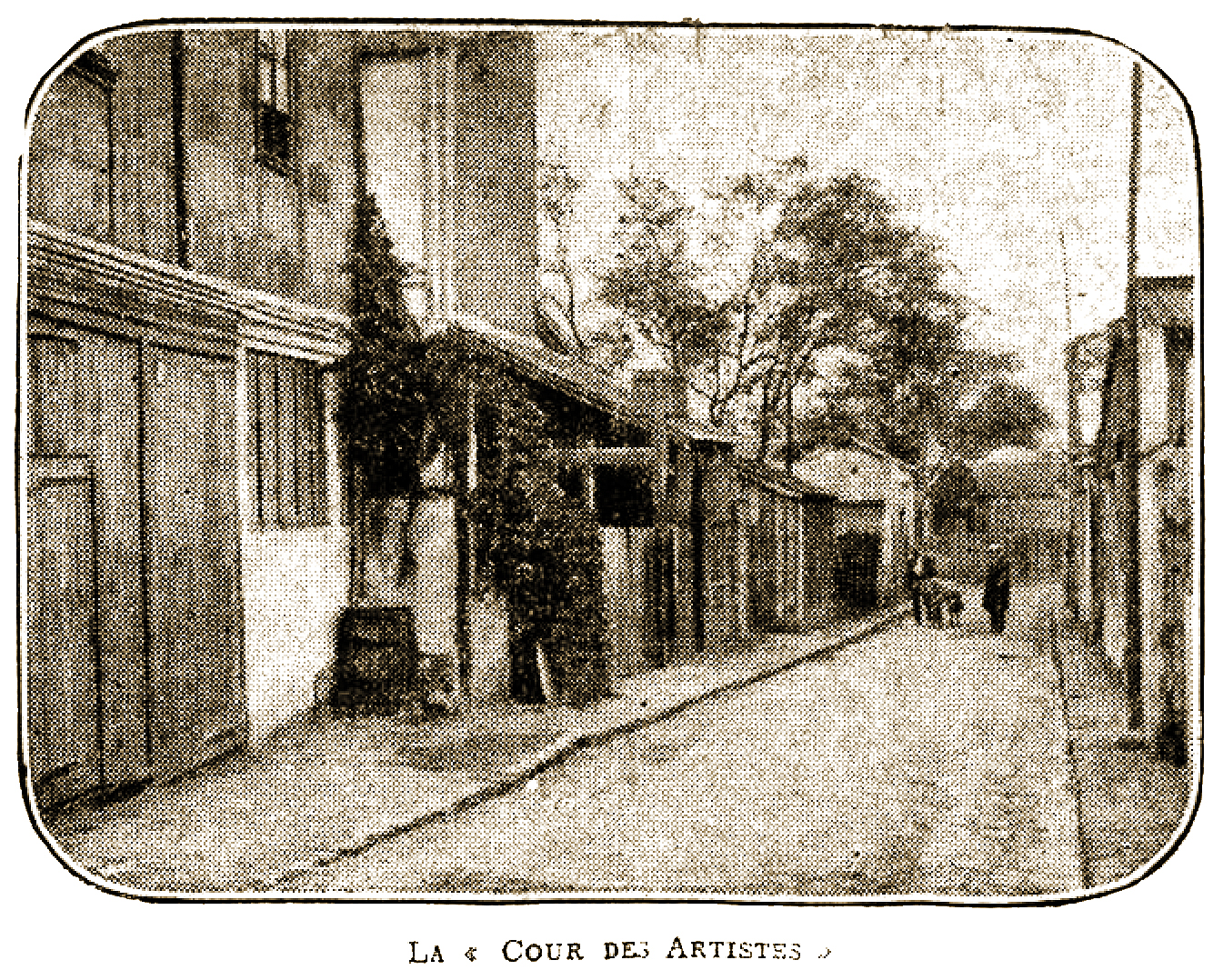

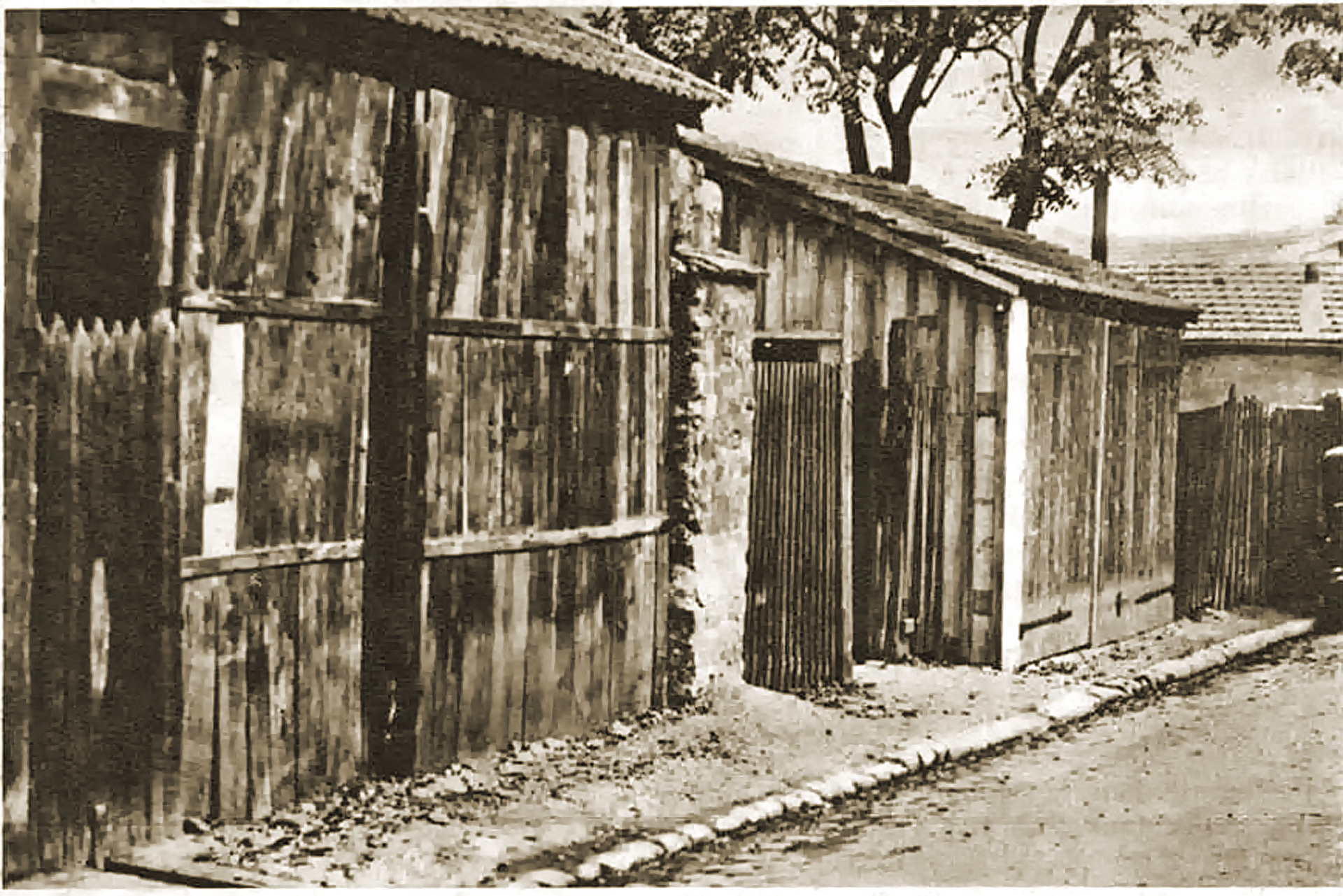

À deux pas du boulevard Auguste-Blanqui, dans le treizième arrondissement, sur le flanc de la Butte-aux-Cailles, s'ouvrent sur la gauche en venant de la place d'Italie, une série de ruelles étroites, tortueuses et chaotiques, qui portent ironiquement, semble-t-il, le nom de rue. Ces voies aux appellations bizarres — rue du Moulin-des-Prés, rue des Cinq-Diamants, impasse du Haut, rue Jonas — sont, même en plein jour, d'une physionomie assez étrange et prennent la nuit l'aspect d'un coupe-gorge que fréquentent seuls les habitués des petits hôtels qui les bordent. Au milieu de ce dédale, une impasse — la plus sinistre de toutes — est connue dans le quartier sous le nom inattendu de « Cour des Artistes ».

Obscure et sans issue, la nuit, elle n'est limitée que par de modestes logements aux murs éraillés. Des arbres rabougris déploient un maigre feuillage au-dessus des toits de tuiles. Des palissades branlantes clôturent ici et là des cours étroites et sombres.

Et tandis que l'entrée « principale » reste ouverte en permanence, la ruelle communique par intermittence avec la rue Jonas par un escalier de pierre usé que ferme, dès la chute du jour, une porte en bois lourde et grinçante.

C'est dans ce décor que, l'autre nuit, un agent a été assassiné.

Ce meurtre, véritable crime d'apache, laisse tragiquement entrevoir le peu de prix que certains dévoyés attachent à la vie humaine.

Voici à la suite de quelles circonstances mouvementées ce drame s'est déroulé.

Il était 2 heures 20, hier matin, et trois agents cyclistes, les gardiens Henri Verjus, Clément Rudelin et Léopold Gellot, du 13" arrondissement, surveillaient la place d'Italie, non loin du poste central. Tout à coup, des cris leur parvinrent et ils virent, à l'angle de la rue Bobillot, un groupe gesticulant.

Ils s'approchèrent en médiateurs : trois hommes étaient aux prises. L'un d'eux, un Algérien, était à terre, et les deux, autres le frappaient. Le spectacle n'avait rien de trop surprenant dans ce Quartier et les agents intervinrent rapidement, comme ils le font presque chaque nuit en semblable occasion.

Les antagonistes furent séparés, mais à ce moment, deux femmes survinrent Mmes Yvonne Lagrange, femme de ménage, et Yvonne Benech, infirmière, toutes deux âgées de 32 ans, et demeurant ensemble 12, rue Gérard.

« Arrêtez-les, dirent-elles aux agents, ils nous ont frappées aussi tout à l'heure ! »

Devant ces accusations, les trois gardiens questionnèrent les trois hommes et leur demandèrent leur identité.

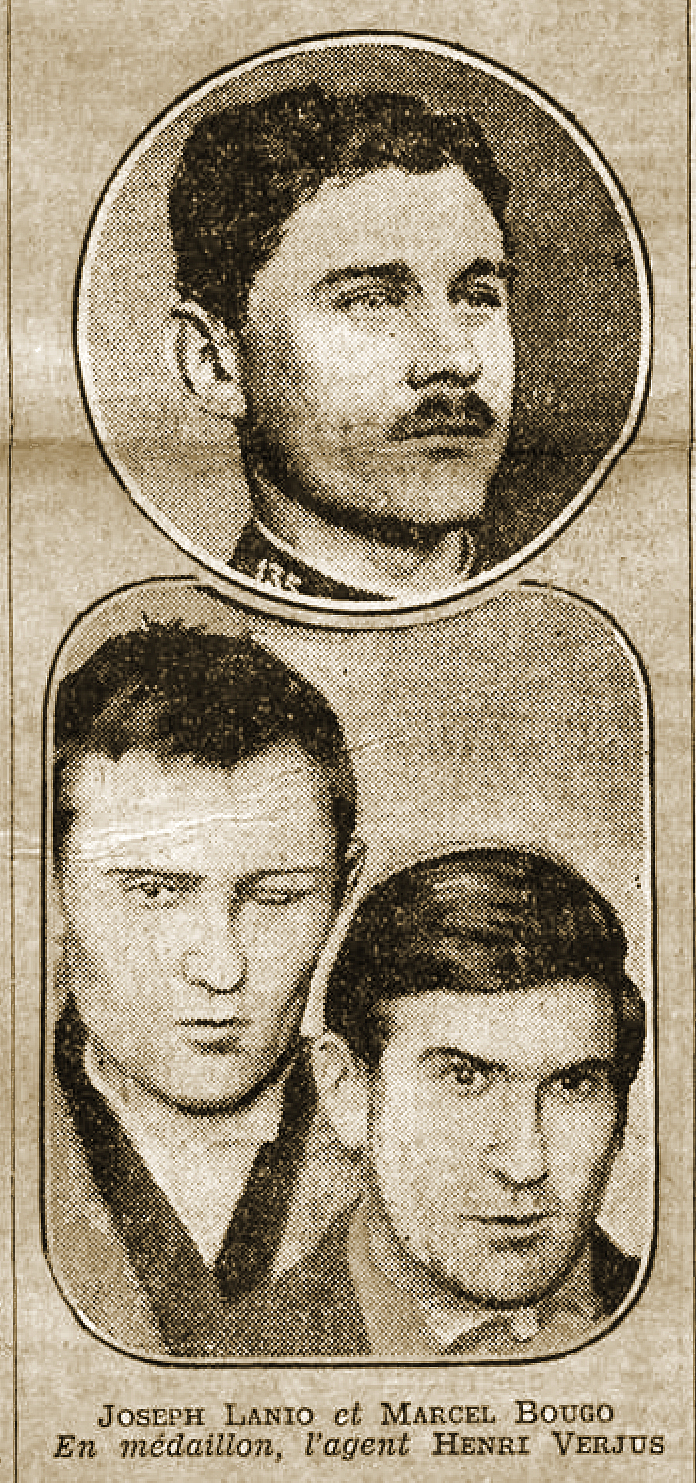

L'Arabe leur remit ses papiers. Il s'agissait de Si Saïd Saïd, manœuvre, demeurant 7, rue Samson. Ses deux compagnons déclinèrent de même leurs noms et leur qualité : Joseph-Marie Lanio, 27 ans, ancien matelot des équipages de la flotte, sans profession, et Marcel Bougo, âgé lui aussi de 27 ans, comme Lanio, ancien marin, et demeurant avec lui dans un hôtel, 6, rue du Pot-de-Fer. Ce dernier exerçait le métier de chauffeur de machine, mais se trouvait sans emploi depuis plusieurs mois.

Les gardiens décidèrent de conduire le groupe au poste de la Maison-Blanche, tout proche. Là, on « pourrait s'expliquer ».

Et la petite troupe descendit la rue Bobillot dans la direction du poste.

Mais les deux individus qui, tout à l'heure, frappaient Si Saïd, avaient de bonnes raisons d'éviter un interrogatoire approfondi — on sut par la suite que Lanio était titulaire de quatre condamnations pour vol. Aussi, arrivé devant le n° 12 de la rue Bobillot, Bougo, qui marchait près de l'agent Gillot, lui assena en plein visage un formidable coup de poing. Ce fut le signal. Lanio se libéra à son tour. Les deux compagnons s'enfuirent à toutes iambes et disparurent bientôt dans la rue du Moulin-des-Prés.

Après un bref moment de désarroi, les trois agents enfourchèrent leurs machines. Ils forcèrent l'allure derrière les fuyards et, au moment où ceux-ci allaient atteindre le boulevard Blanqui, le gardien Gellot rejoignit Bougo. Son complice fit volte-face et accourut :

« Si vous ne le lâchez pas, je vous crève », hurla-t-il, menaçant ; mais, comprenant que la partie était trop forte et voyant Verjus et Rudelin arriver, il préféra s'enfuir.

La chasse à l'homme

Bougo était maîtrisé, son complice détalait ; Verjus et Rudelin se lancèrent à bicyclette à sa poursuite. L'apache connaissait l'escalier de la Cour des Artistes ; s'il réussissait à le gravir, il était sauvé.

Toujours courant, il arriva boulevard Blanqui, tourna à gauche. L'entrée de l'impasse était là, avec l'escalier libérateur. Il s'y engouffra, mais, tel une bête prise au piège, il se heurta à la porte de bois. Trop tard ! L'agent Verjus avait sauté de sa machine et arrivait sur lui.

« Il m'a tué ! »

Acculé à la porte, Lanio se tenait ramassé, prêt à frapper. L'obscurité était complète et Verjus ne vit pas le couteau luire dans la main de son adversaire Il s'approcha. Lanio bondit et l'agent tomba :

Un seul cri avertit Rudelin du danger :

— Il m'a tué !

L'assassin était là, menaçant. Rudelin le laissa venir à lui et l'abattit d'un coup de crosse de revolver sur la tête.

Puis il releva son camarade qu'il ne croyait qu'évanoui.

Il le soutint un moment, tout en maintenant de son pied droit le meurtrier, qui, assommé, gisait à terre.

Personne ne passait. Le gardien de la paix dut tirer quatre balles en l'air pour réclamer de l'aide. Ce n'est que dix minutes après qu'un renfort d'agents cyclistes vint lui prêter assistance.

Verjus n'avait toujours pas repris connaissance. Il fallait le ranimer. On dégrafa sa pèlerine. L'infortuné avait été égorgé. Il avait eu l'artère carotide tranchée et son sang avait coulé par sa blessure sur les pavés disjoints. La mort avait été foudroyante. Le corps de la victime fut alors transporté à la maison de santé des gardiens de la paix.

L'enquête

Pendant ce- temps. M. Fauvel, commissaire de police de la Maison-Blanche, et son secrétaire, M. Faugeron, M. Mozer; substitut, et M. Saussier, juge d'instruction, arrivaient rue Bobillot où ils entendirent Rudelin qui leur fit le récit de ce drame douloureux.

Le matin venu, Lanio, qui avait mis fort longtemps à reprendre connaissance, fut interrogé.

M. Fauvel opéra une perquisition dans sa chambre. Il y trouva, couchée, la maitresse de l'ancien matelot dont le corps était complètement couvert de tatouages. Elle ignorait tout du crime de son ami.

Le magistrat revint au commissariat et, après un dernier interrogatoire, fit écrouer Lanio et son complice.

L'hommage de M. Laval à l'agent victime de son devoir

M. Laval, président du conseil, s'est rendu à midi, hier, à la maison de santé des gardiens de la paix pour épingler sur la poitrine du gardien Henri Verjus la médaille des bons serviteurs, distinction pour laquelle il avait été déjà proposé.

Dans la petite salle claire, on remarquait aussi MM. Léon Noël, secrétaire général du ministère de l'intérieur, directeur de la Sûreté générale ; Bressot, chef du cabinet de M. Chiappe, actuellement absent de Paris ; Paul Guichard, directeur de la police municipale ; Liard, secrétaire général de la préfecture ; Raoul Legrand, commissaire divisionnaire ; M. Failliot, vice-président du Conseil municipal ; M. Louis Gélis, conseiller municipal du quartier de la Maison-Blanche ; M. Gégout, avocat général, représentant le procureur général, et M. Mozer, chef du service central du parquet de la Seine.

Henri Verjus était né le 10 mai 1892, à -Fort-du-Plasne (Jura). Entré à la préfecture de police le 12 mars 1919, il fut trois fois blessé sur le front et décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre. Il avait également mérité auparavant la médaille du Maroc.

Fils d'un ancien gardien de la paix, il était marié et père d'une fillette de 14 ans. Les obsèques auront lieu, croit-on, vendredi matin.

Joseph-Marie Lanio fut jugé par la Cour d’assises de la Seine en mai 1932 et fut condamné à mort.

La question de sa responsabilité pénale fut au cœur des débats. Le président de la République Albert Lebrun gracia Lanio

en septembre 1932 après que la Cour de cassation eut rejeté son pourvoi.

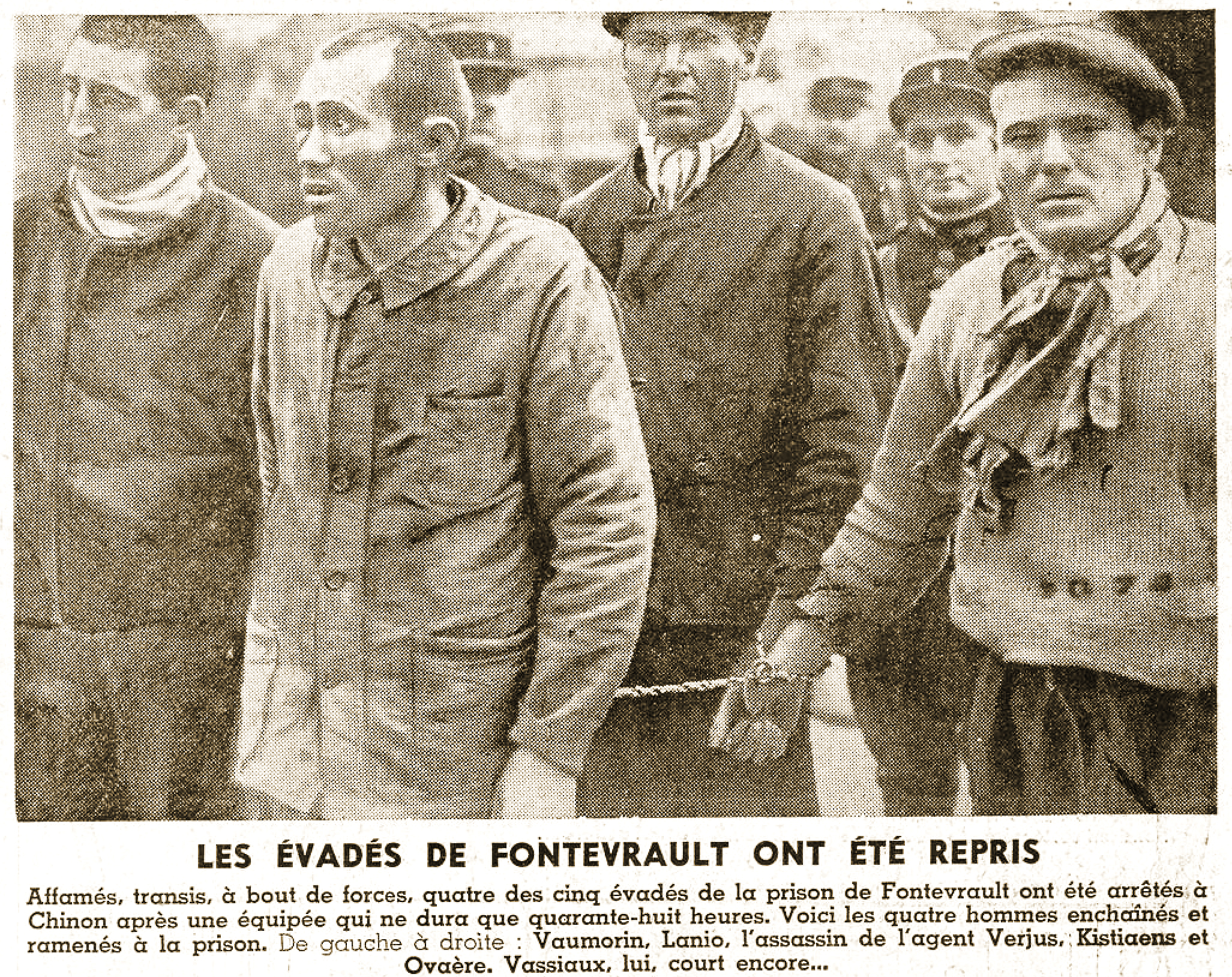

En octobre 1933, Lanio s’évada de la maison

centrale de Fontevraud en compagnie de 4 autres détenus. Evoquant cette évasion, Le Phare de la Loire donna

une description du fugitif : "taille moyenne : 1 m. 64. Cheveux châtains-clairs. Signes particuliers : longue cicatrice

rectiligne de 2 cent. 5 horizontale sur la pointe externe du sourcil droit et légère cicatrice rectiligne de 1 cent.

3 oblique externe à 7 centimètres en arrière de l’angle externe de l’œil gauche".

Lanio fut repris quelques heures

plus tard par la gendarmerie. Réincarcéré à la prison de Chinon, et de nouveau à Fontevraud, Lanio fut ensuite transféré

à Saint-Martin-de-Ré et de là, dirigé vers la Guyane.

En avril 1935, Lanio, sur l’île Saint-Joseph, fit une nouvelle

tentative d’évasion en compagnie d’autres détenus au cours de laquelle un surveillant pénitentiaire fut tué. Il fut

abattu après avoir pris en otages la famille du chef de camp.

Joseph-Marie Lanio était né en 1905 à Lorient.

Le Petit-Parisien, lors du procès d'assises publia cette courte biographie : Lanio, enfant naturel, orphelin à

dix ans, a été recueilli par sa grand'mère, humble blanchisseuse qui mourait, elle aussi, peu après. L'Assistance publique

plaça alors l'enfant chez une veuve Richard, de chez qui Lanio s'évada par deux fois. On le plaça ailleurs, chez un

M. Le Goëleff, et l'adolescent, de nouveau, s'enfuit. A l'en croire, il était, là aussi, souvent maltraité. A l'école,

cependant, ce gamin apparut vicieux, mais intelligent. Il travailla, obtint son certificat d'études et fut, une troisième

fois, confié à une autre famille. Il s'échappa encore, battu derechef. Et, à deux nouvelles reprises, on le verra prendre

la clef des champs. Il vient à Paris, où il se fait arrêter pour vagabondage. Reconduit à Vannes, il part le même jour

pour Lorient : on ne peut le faire rester nulle part. C'est alors la colonie de Mettray. Il se montre bon élève, mais

s'évade trois fois... Enfin, le voici matelot. Il allait pouvoir, désormais, voyager sans escalader d'enclos... Point

! il est bientôt réformé pour dégénérescense mentale."

Ernest Rousselle (1836-1896), conseiller municipal du 13e arrondissement et président du Conseil municipal de Paris, était un adversaire résolu de tout projet de métropolitain qu'il considérait comme contraire aux intérêts de Paris. Dans une notice nécrologique publiée le 17 mai 1896, le quotidien La Gazette le décrivait comme étant de taille moyenne, trapu avec une barbe épaisse, l'air véhément et pompeux.

Ernest Rousselle (1836-1896), conseiller municipal du 13e arrondissement et président du Conseil municipal de Paris, était un adversaire résolu de tout projet de métropolitain qu'il considérait comme contraire aux intérêts de Paris. Dans une notice nécrologique publiée le 17 mai 1896, le quotidien La Gazette le décrivait comme étant de taille moyenne, trapu avec une barbe épaisse, l'air véhément et pompeux.