La tentative d'émeute cette nuit rue Nationale

Le Journal — 2 mai 1934

Des incidents très graves qui ont rapidement pris le caractère d'une véritable émeute, se sont produits tard dans la soirée rue Nationale, dans le XIIIè arrondissement.

Entre le 79 et le 81 de cette voie s'ouvre la cité Jeanne-d'Arc, vaste îlot habité par un grand nombre de familles. Vers 20 heures, plusieurs centaines d'individus s'étaient groupés dans la rue et s'étaient mis à lapider les taxis qui passaient.

Quatre chauffeurs et leurs voyageurs avaient été blessés et pansés à l'hôpital de la Pitié.

La préfecture de police, alertée par le commissariat, envoya des cars chargés d'agents sur les lieux. Mais; entre temps, la plupart des manifestants s'étaient réfugiés dans les maisons tandis que quelques autres dressaient à la hâte une barricade, à l'endroit où la rue fait un coude devant le numéro 164.

La barricade

Cette barricade, faite de tas de pavés dont quelques-uns débordaient des poubelles où ils étaient entassés, était double. Deux rangées de pierres encadraient la grille qui ferme la cité Jeanne-d'Arc et en défendaient l'accès.

Bientôt un feu de joie alimenté par des bois de lit, des matelas, des portes et par toutes sortes de planches éclaira sinistrement ce décor tragique.

On voyait, derrière les barreaux de fer de la cité, des têtes qui s'agitaient dans la pénombre et qu'éclairait parfois une lueur rouge. Un drapeau rouge piqué dans les pierres de la rue semblait être lui-même une flamme qu'agitait parfois le bras d'un communiste.

De temps en temps, comme pour empêcher les voisins de dormir, une phrase de l'Internationale s'échappait d'une fenêtre, et puis de nouveau le feu de planches crépitait.

Les péripéties de la lutte

Quand, vers minuit, les agents, arrivent sur les lieux, ils sont accueillis par une fusillade nourrie qui les oblige à battre en retraite:

Le brigadier Jamet, blessé au ventre s'écroule. On le transporte dans une pharmacie voisine où il reçoit des soins en attendant d'être transféré à la maison de santé des gardiens de la paix.

1 heure. — M. Paul Guichard, qui vient d'arriver, s'avance en dehors du barrage formé par les cars de la préfecture, dans l'intention de parlementer avec les émeutiers.. Mais des coups de feu sont tirés sur lui et le directeur de la police municipale doit se retirer.

La rue Nationale est complètement barrée maintenant entre la place Nationale et le boulevard de la Gare. Les communistes se servent de revolvers, de carabines et de fusils.

1 heure 45. — M. Guichard vient de nous déclarer :

— Comme, à pareille heure, la circulation peut sans inconvénient être interrompue, je ne veux pas risquer la vie de mes hommes, d'autant plus que si cette bande d'individus se réfugiaient dans la cité Jeanne-d'Arc, celle-ci deviendrait pour nous un véritable coupe-gorge dont nous ne pourrions-nous tirer sans risquer de nombreuses vies humaines.

2 heures. — M. Langeron, préfet de police, accompagné de M. Bressot, directeur de son cabinet, arrive rue Nationale.

On apprend que parmi les arrestations qui ont été opérées, figurent la femme Ida Battu et son ami, Louis Bermini, demeurant 24, rue du Tage, qui s'étaient livrés à des voies de fait sur un gardien de la paix ; la femme Bavolet et son mari, qui avaient attaqué chez lui et molesté leur voisin, le gardien de la paix Serini.

2 heures 15. — M. Paul Guichard, à la sortie d'une conférence tenue sur place avec M. Langeron, décide de faire appel aux pompiers et demande par téléphone le matériel d'assaut de la Police judiciaire.

Dès que quelqu'un apparaît rue Nationale en dehors du barrage des camions de la Préfecture, les coups de feu crépitent. Les balles viennent s'aplatir sur la carrosserie des cars.

L'aspect provincial de la petite place Nationale contraste avec le déploiement des forces policières qui, silencieusement, s'y groupent et attendent.

Voici les voitures, munies de phares aveuglants, qui, pour la première fois, vont entrer en action.

De temps à autre, la sirène du téléphone de Police-Secours domine la sourde rumeur. La rue Nationale est déserte, mais les trous des fenêtres ouvertes, prudemment éteintes, sont autant de menaces.

Tout au bout, les flammes de la barricade sont sans cesse ranimées et de plus en plus vives; elles voilent son aspect du côté de la place Nationale, mais quand on la voit du boulevard de la Gare, dont elle est beaucoup plus proche, on s'aperçoit qu'une douzaine d'individus seulement la gardent, prêts à donner l'alerte si l'assaut en était entrepris.

L'assaut

2 heures 30. — MM. Langeron, Paul Guichard et le capitaine Pillien, de la caserne de pompiers de Poissy, viennent de tenir une nouvelle conférence à la suite de laquelle l'ordre a été lancé de donner l'assaut aux émeutiers.

À cet effet, plusieurs cars vides pilotés par un seul chauffeur, sont mis en marche à reculons dans la rue Nationale, en direction de la barricade.

Derrière les cars marchent une centaine de gardiens de la paix coiffés de casques et revêtus de cuirasses.

La barricade flambe toujours et des coups de feu, de temps à autre, claquent dans le silence impressionnant.

La barricade est prise

3 heures. — La colonne d'assaut, composée d'agents, de gardes et de pompiers, encadrée de puissants projecteurs, arrive à proximité de la barricade sans rencontrer de résistance. Les émeutiers se sont réfugiés dans les immeubles de la cité Jeanne-d'Arc.

En quelques secondes, la barricade est enlevée. Les pompiers noient les matériaux enflammés et, dès qu'une fenêtre s'entr'ouvre, dirigent leur jet dans sa direction.

La rue est absolument déserte. Les coups de feu ont cessé. Mais ce n'est là que la première partie de la tâche assignée à la police.

Maintenant les inspecteurs de la brigade spéciale, munis de casques et de boucliers, vont pénétrer dans l'immeuble d'où sont partis les coups de carabine et vont s'efforcer de retrouver l'homme qui a grièvement blessé le brigadier Jamet.

On devine dans la maison des allées et venues incessantes. Que vont faire les locataires qui tout à l'heure « tiraillaient » sur la police ?

Les dernières dispositions sont prises par MM. Langeron et Guichard avant l'attaque définitive.

3 heures 15. — Oh apprend que les émeutiers, qui ont quitté la rue Nationale à l'approche de la colonne d'assaut, ont construit une nouvelle barricade rue Jeanne-d'Arc. La police s'apprête à lui donner l'assaut.

Quatre arrestations

3 heures 45. — La seconde barricade vient d'être enlevée. Les émeutiers ont fui à l'arrivée de la police.

D'autre part, les inspecteurs de la brigade spéciale ont réussi à pénétrer à l'hôtel Le Beugé, 161, rue Nationale, d'où étaient partis les coups de feu. MM. Langeron et Paul Guichard accompagnaient le petit groupe des inspecteurs, revêtus de salopettes bleues.

Au premier étage de l'immeuble, les représentants de la loi trouvèrent quatre hommes couchés, qui feignaient de dormir. Le préfet de police les mit lui-même en état d'arrestation. Ce sont les nommés Max Delavallée, Maurice Laborde, Émile Laborde et Jean Esperle. Ils sont âgés de 25 à 30 ans. Ils ont été conduits au commissariat du quartier de la Gare, où ils sont interrogés.

On a l'impression que les quatre individus se sont mis au lit quand ils ont vu la police arriver et prête à pénétrer dans l'hôtel. Ce serait bien eux qui ont tiré des coups de carabine.

Les autres émeutiers se sont retirés dans la cité Jeanne-d'Arc, dont les grilles sont fermées et cadenassées.

Le service d'ordre, bien que l'émeute paraisse terminée, reste sur les lieux.

A lire également

A propos de la Cité Jeanne d'Arc

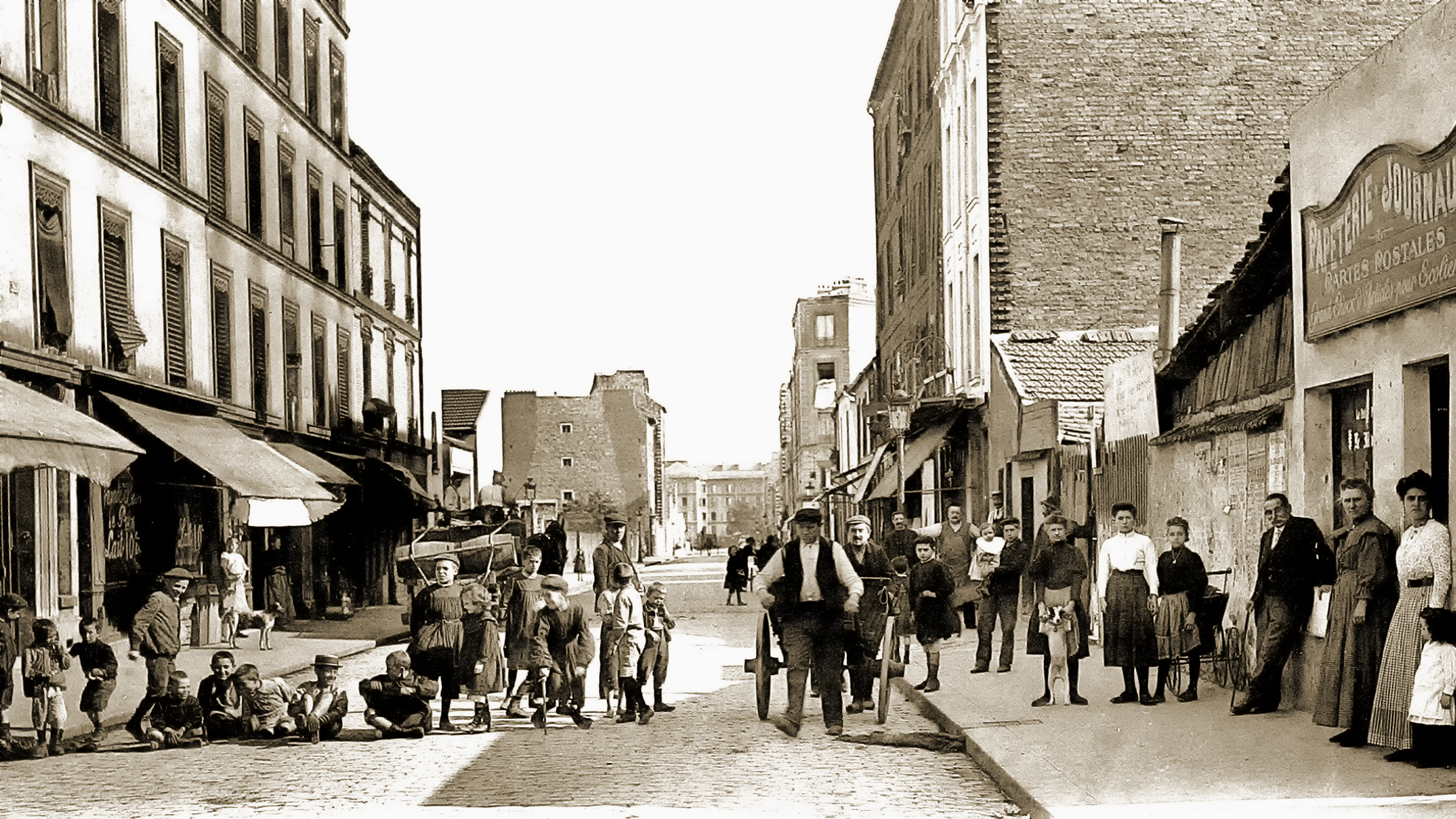

La cité Jeanne d'Arc fut construite entre 1869 et 1874 par un nommé Thuilleux, architecte et propriétaire de son état (49 rue Peyronnet à Neuilly) qui laissa son nom à un passage aujourd'hui disparu (et épisodiquement son nom à la cité), et fut démolie à partir de 1939 après une longue période d'évacuation. Entre temps, la cité fut un foyer de misère et de pauvreté autant qu'un lieu sordide et nauséabond à éviter. Avec la cité Doré, la cité Jeanne d'Arc est l'un des lieux du 13e sur lequel on trouve le plus d'écrits et de témoignages. On ne saurait donc ici proposer qu'une sélection.

Le nommé Thuilleux ne brillait pas particulièrement sur le plan de la philanthropie, ce n'était vraisemblablement pas son but.

Le Dr Olivier du Mesnil, dont il sera question plus loin, rapporte dans son ouvrage L'Hygiène à Paris (1890) que "la commission d'hygiène du XIIIe arrondissement s'est émue lorsqu'elle a vu s'élever cette immense bâtisse où se montre à la fois l'inexpérience du constructeur et son mépris absolu des règles de l'hygiène." Il ajoute que "la commission du XIIIe arrondissement ne s'est malheureusement préoccupée que de la question de sécurité ; il est dit en effet dans son procès-verbal du 28 mars 1870 que M. X. [Thuilleux] fait construire rue Jeanne-d'Arc des habitations extrêmement vastes qui ont donné des craintes au point de vue de la solidité, mais qu'après examen la commission, tout en constatant l'extrême légèreté des constructions, déclare qu'elles ne paraissent pas présenter quant à présent de causes d'insalubrité."

Les taudis que constituait la cité Jeanne d'Arc dès l'origine, attirèrent donc rapidement l'attention de la ville de Paris après une épidémie de variole et une inspection sévère se traduisit dans un rapport établi par le Dr du Mesnil à destination de la commission des logements insalubres. La ville prescrivit ensuite des mesures d'assainissement que Thuilleux s'empressa de contester devant le conseil de préfecture de la Seine (le Tribunal administratif d'aujourd'hui, jugement du 28 juillet 1881), lequel donna largement raison à la Ville, puis devant le Conseil d'État (arrêt du 1er aout 1884), lequel rejeta le recours introduit au motif que "les diverses causes d'insalubrité signalées par la commission des logements insalubres dans les maisons appartenant au sieur Thuilleux et formant la cité Jeanne d'Arc sont inhérentes à ces immeubles et proviennent de leur installation vicieuse..."

Des améliorations finirent pas être réalisées mais ne sortirent pas la cité de sa fange.

Thuilleux et ses successeurs profitèrent encore 30 ans de la manne que représentaient les loyers de la cité Jeanne d'Arc avant de la céder, en 1912, pour 800.000 francs à l'Assistance Publique qui sous la conduite de M. Mesureur, envisageait de réaliser une grande opération de création de logements à bon marché dans le secteur. Au moment de la cession, le ou les propriétaires de la cité tiraient un revenu net de 85.000 francs des 2500 locataires de la cité selon Le Matin du 2 novembre 1912.

Le projet de l'Assistance Publique ne se concrétisa pas notamment eu égard à refus des locataires de quitter les lieux et fut gelé par la guerre. La cité changea de mains en 1925 lorsque l'Assistance Publique renonça à ses activités dans le domaine de habitations à bon marché devenu celui des communes via leurs offices de gestion.

Devenue foyer d'agitation et enjeu politique, la démolition de la cité Jeanne d'Arc est une fois de plus décidée à la fin de l'année 1933 dans le cadre de la lutte contre les îlots insalubres. La mise en œuvre de cette décision prit du temps surtout après les évènements du 1er mai 1934 et l'organisation de la résistance aux expulsions par le PCF.

Les premiers temps

- Le Bazar Jeanne-Darc (1874)

- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)

- Conseil de préfecture de la Seine - 28 juillet 1881

- La Cité Jeanne-d’Arc (La Presse, 11 aout 1881)

- La cité Jeanne-d’Arc - Extrait de Paris horrible et Paris original (1882)

La période "Assistance Publique"

- Neuf cents chiffonniers déménagent (Le Matin, 2 novembre 1912)

- La cité Jeanne d’Arc vu par le Gaulois (Le Gaulois, 17 novembre 1912)

- Un Meeting des Locataires de la Cité Jeanne-d’Arc (1912)

- Trois ilots à détruire d'urgence (1923)

Dix ans de blocage

- Une injustice à réparer - Lucien Descaves, L’Intransigeant — 29 juin 1924

- La Ville de Paris va-t-elle enfin s'occuper de la cité Jeanne-d'Arc ? (1931)

- L'assainissement de la cité Jeanne-d'Arc (Le Temps, 17 janvier 1934)

- On va démolir la cité Jeanne-d’Arc (La Liberté, 21 janvier 1934)

Sur les évènements du 1er mai 1934

- Le « Fort Chabrol » de la cité Jeanne d’Arc (Excelsior, 2 mai 1934)

- La cité Jeanne d’Arc transformée en fort Chabrol, récit du Petit-Parisien

- Treize émeutiers de la Cité Jeanne-d’Arc ont été arrêtés hier matin, récit du Figaro

- La tentative d'émeute cette nuit rue Nationale, récit du Journal

- Les assiégés de la cité Jeanne-d'Arc se sont rendus ce matin, récit de Paris-Soir

La fin de la Cité Jeanne d'Arc

- Ventres vides, poings levés ! (L’Humanité — 3 juin 1934)

- André Marty aux côtés des locataires de la cité Jeanne-d'Arc contre l’entrepreneur Gervy (L’Humanité — 9 mai 1935)

- La cité Jeanne-d'Arc a été nettoyée de ses indésirables (Paris-Soir, 24 septembre 1935)

- Cité Jeanne-d'Arc - Les agents protègent les ouvriers démolisseurs des taudis (1935)

- Sous la protection de la police, des ouvriers ont entrepris la démolition de la trop fameuse cité Jeanne-d'Arc (Le Matin - 1935)

- Une rafle dans la cité Jeanne-d’Arc, repère de la misère et du crime (1937)

- Les ilots de la misère par Jacques Audiberti (1937)

Faits divers

- Un Drame du Terme (1902)

- Une cartomancienne assassine son ami (1921)

- La police devra-t-elle assiéger dans la cité Jeanne-d'Arc Henri Odoux qui blessa sa voisine ? (1935)

- L'ivrogne qui avait blessé sa voisine est arrêté. (Le Journal - 1935)

Autres textes de Lucien Descaves

La cité Jeanne d'Arc dans la littérature

- La Cité Jeanne-d'arc - Extrait de Paysages et coins de rues par Jean Richepin (1900)

- La Cité Jeanne d'Arc dans "Les mémoires de Rossignol" (1894)

- Extraits de "Un gosse" (1927) d'Auguste Brepson: