LA VILLA DES CHIFFONNIERS

par

Alexandre PRIVAT D'ANGLEMONT

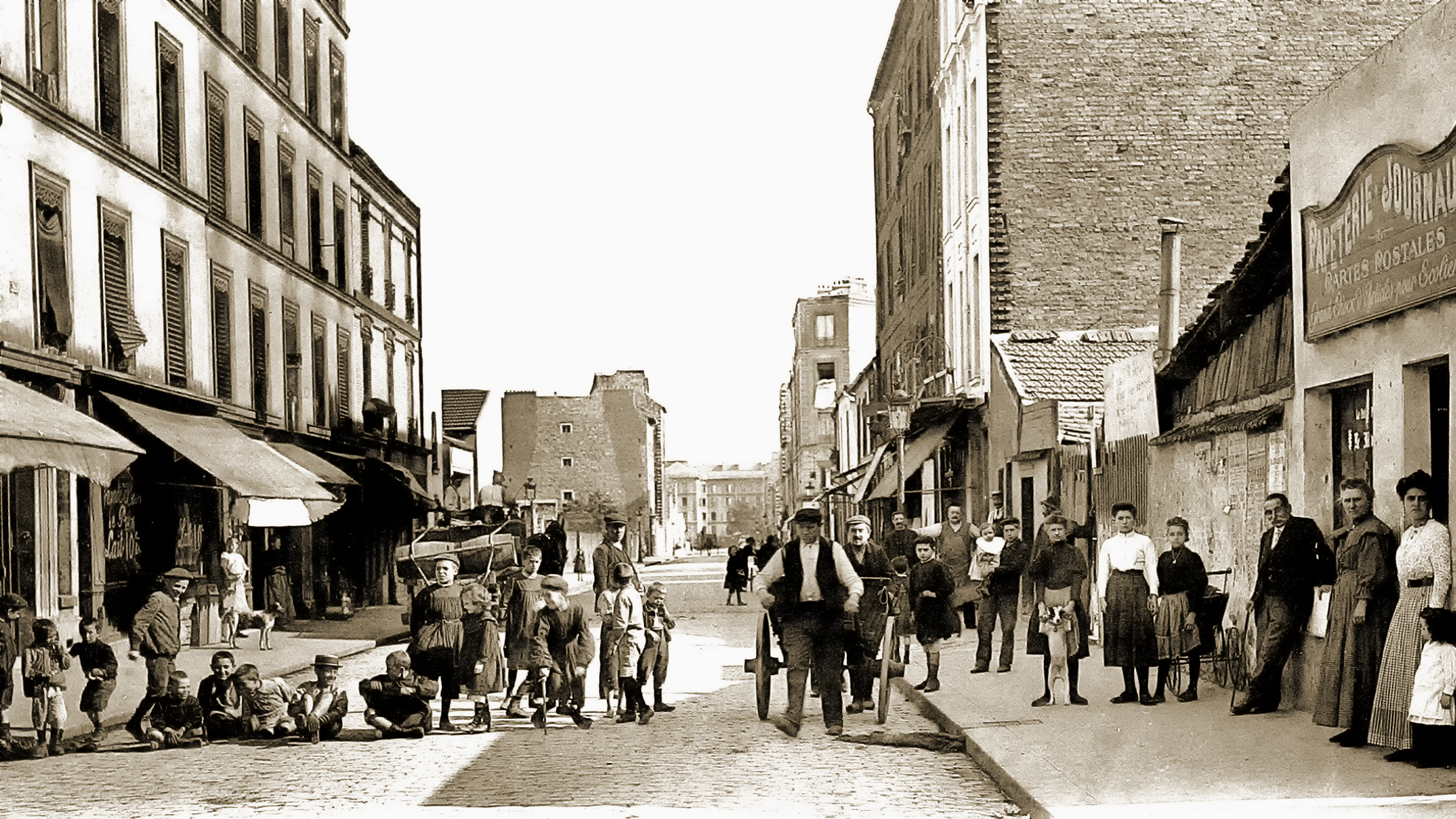

Là-bas, bien loin, au fond d’un faubourg impossible, plus loin que le Japon, plus inconnu que l’intérieur de l’Afrique, dans un quartier où personne n’a jamais passé, il existe quelque chose d’incroyable, d’incomparable, de curieux, d’affreux, de charmant, de désolant, d’admirable. On vous a parlé de carbets de Caraïbes, d’ajoupas de nègres marrons, de wigwams de sauvages, de tentes d’Arabes; rien ne ressemble à cela. C’est plus extraordinaire que tout ce qu’on peut dire. Les camps de Tartares doivent être des palais auprès. Et cependant cette chose, qui ferait frissonner un habitant de la rue Vivienne, est dans Paris, à deux pas du chemin de fer d’Orléans, à dix minutes du Jardin des Plantes, à la barrière des Deux-Moulins en un mot.

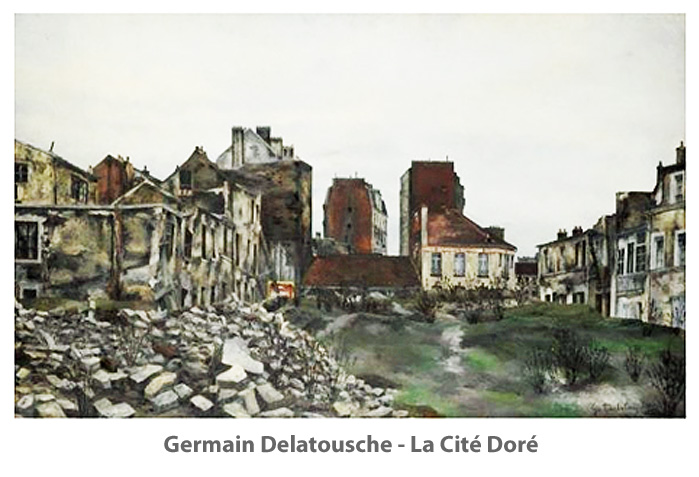

Cela a nom la cité Doré, non par antiphrase, mais parce que M. Doré, chimiste distingué, est propriétaire du terrain. Vu d’en haut, c’est une réunion de cabanes à lapins où logent des chrétiens. Vu de près, d’est douteux, mais après tout c’est consolant. C’est une ville dans une ville, c’est un peuple égaré au milieu d’un autre peuple. La cité ne ressemble pas plus à l’autre Paris que Canton ne ressemble à Copenhague. C’est la capitale de la misère se fourvoyant au milieu de la contrée du luxe ; c’est la république de Saint-Marin au centre des États d’Italie; c’est le pays du bonheur, du rêve, du laisser-aller, posé par le hasard au cœur d’un empire despotique.

Crédits : © Edouard Desprez / DHAAP

Laissez-moi vous dire ce que j’ai vu, ce qui m’a été dit, ce que j’ai observé. Attendez-vous à voir du laid, mais ne lâchez pas trop la bride à votre imagination elle pourrait se figurer de l’horrible, quand ce n’est que triste ; de la pastorale, quand ce n’est qu’un rayon de soleil; des larmes, des gémissements, des grincements de dents, quand il y a joie, bonheur et gaieté. il ne sera question ni de voleurs, ni d’assassins, ni de tapis— francs. Tout cela se passera en famille, au sein de la pauvreté honnête et travailleuse, jamais au milieu du dénuement hideux. En un mot, nous allons vous conduire dans une colonie de propriétaires, les plus pauvres de tous les propriétaires du monde entier peut-être, et non parmi la race vivant au jour le jour, dans des garnis sans nom dans aucune langue.

Le château de Bellevue, qui a servi jadis de siège à la société connue, au temps de la Restauration et pendant les premières années du règne de Louis-Philippe, sous le nom de Brasserie anglaise, est situé au carrefour formé par les cinq rues ou chemins qui arrivent à la barrière des Deux-Moulins. Une pareille entreprise, montée sur une grande échelle, devait occuper un grand espace et nécessiter de vastes constructions : aussi le propriétaire d’alors, le lord amiral C..., fut-il obligé, pour loger ses nombreux chevaux et ses cuves, de foire abattre presque tous les arbres qui ombrageaient un des plus beaux parcs de Paris : il avait douze cents mètres de superficie. Malgré tous ces sacrifices, l’entreprise périclita ; château et parc furent vendus à la criée et achetés par M. Doré, le propriétaire actuel. Les constructions, telles qu’écuries, ateliers, furent démolies. Et ce parc, jadis si beau, si ombreux, si fleuri, devint une manière de marais qui n’était plus séparé du chemin de ronde de la ville que par une simple haie vive à laquelle les gamins du quartier faisaient en une heure autant de trouées qu’en réclamaient les besoins du jeu du berger ou de cache-cache. Le maraîcher, qui ne pouvait rien récolter sur son terrain, se fatigua bientôt de planter des salades et de petites raves pour les retrouver arrachées ou foulées aux pieds des enfants. Il abandonna cette terre ravagée, dont la surveillance était fort difficile, pour ne pas dire impossible, à cause des moeurs du voisinage, et le pauvre parc ne fut plus qu’un simple terrain vague.

En 1848, M. Doré eut l’idée de diviser sa propriété pour la louer par lots aux bourgeois de Paris, qui, comme on sait, ont une passion toute particulière pour le jardinage. Ils louent à cet effet de petits carrés de terre trois fois grands comme un mouchoir dans quelque faubourg éloigné, et tous les dimanches ils vont, accompagnés de leur famille, jouer à l’horticulteur dans leur jardinet. L’affiche Terrain à vendre ou à louer au mètre se pavanait au vent depuis quelques jours, quand M. Doré, qui s’attendait à y voir entrer pour le moins quelque Némorin de la rue Saint-Denis ou un Daphnis et une Chloé du quartier du Temple, vit apparaître un chiffonnier de la plus belle espèce, hotte au dos, crochet à la main, Sa surprise était grande; mais elle redoubla lorsque notre homme lui dit qu’il venait pour louer du terrain. Aux questions du propriétaire il répondit qu’il voulait se bâtir une maison de campagne pour lui et sa famille. Le bail fut passé pour dix mètres de terrain, à raison de cinquante centimes le mètre par an.

C’était un homme laborieux, intelligent, plein de courage. Dès l’aube du jour suivant, il était à l’ouvrage, entouré de sa nombreuse famille. Ils creusaient les fondations de leur villa champêtre, ils achetaient, à cinquante centimes le tombereau, des garnis de démolition, et quelques jours après ils se mettaient bravement à édifier. Mais, hélas ! l’architecte improvisé n’était guère habile, les travaux marchaient lentement, et l’impatience était grande : on voulait prendre possession de ‘la propriété, on avait déjà la fièvre qu’a tout homme qui acquiert une terre, fièvre qui ne se guérit que par l’usage de la propriété. Avant tout il faut que tout honnête acquéreur taille, rogne, remue sa terre, gâte son jardin, plante à tort et à travers pour qu’il croie à sa propriété. Notre famille de chiffonniers était atteinte de cette maladie. Ils voulaient demeurer chez eux. Mais à cela il y avait un grand empêchement: c’est qu’il n’y avait pas de maison. La belle saison verdoyait, l’air était chaud.

Ma foi, tant pis ! à la guerre comme à la guerre. On planta une manière de tente sur le terrain, et toute la famille se mit à habiter sous la tente en plein Paris, absolument comme si elle se fût trouvée dans les déserts de la Syrie ou dans les forêts de l’Amérique. Diogène, qui a dû être quelque peu chiffonnier dans Athènes, sa lanterne le prouve d’ailleurs suffisamment, avait bien habité dans un tonneau.

Au bout de trois mois, la maison était construite de fond en comble. Le toit était posé. Ce toit avait été fait avec de vieilles toiles goudronnées sur lesquelles on avait posé dé la terre battue. Au printemps suivant, on planta des clématites, des capucines et des volubilis sur ce toit, de façon que, lorsque vint l’été, la famille semblait habiter dans un nid parfumé.

Cette merveille fut visitée par les confrères; chacun envia le bonheur du chiffonnier propriétaire qui, pour cinq francs de loyer par an et une dépense une fois faite de cent écus environ, se trouvait posséder en propre une charmante villa, en plein soleil, au grand air. Chacun voulut avoir aussi son coin on se disputa le terrain ; le parc de Bellevue fut bientôt converti en un vaste chantier. Une ville nouvelle s’y bâtissait. C’était à qui édifierait son palais le plus promptement. On se piquait d’amour-propre, on se stimulait, les baraques semblaient sortir de dessous terre comme par enchantement. Les rues, les places, étaient marquées. Il y avait cinq avenues, deux places, celle de la Cité et celle du Rond—Point, le carrefour Dumathrat, un passage, le passage Doré. Tout cela est en miniature comme toute la cité. En voyant ces petites maisons, ces petites places, ces petites rues, on se croirait volontiers dans une ville de Lilliputiens; on est tout étonné d’y rencontrer des hommes et des femmes de la taille ordinaire.

A la fin de l’été de 1849, tout allait pour le mieux ; la plupart des maisons avaient des toits. Oh ! ces toits, voilà bien le chef-d’oeuvre du génie humain ! On ne peut se figurer l’imagination qu’il a fallu déployer pour arriver à poser ce faîte si nécessaire car les décombres, cela se vend dix sous le tombereau, c’est connu. Presque tout le monde sait très mal le métier de maçon, c’est-à-dire que tout homme peut, à la très grande rigueur, monter un mur de quelques mètres d’élévation; mais pour couvrir il faut employer des tuiles, des ardoises ou du zinc ; toutes ces marchandises sont fort coûteuses, et tout le monde ne sait pas les manier. L’expérience de la terre et de la toile goudronnée faite par le premier habitant de l’endroit n’avait pas réussi. L’eau avait détrempé la terre; elle était devenue trop lourde, elle avait crevé la toile. Il fallait trouver quelque chose de nouveau et de moins coûteux. C’est alors qu’un chiffonnier eut une idée sublime!

A Paris tout se vend, excepté le vieux fer-blanc; il fallait donc employer le vieux fer-blanc, qui est très abondant, surtout depuis que presque toutes les caisses de marchandises exportées sont doublées avec des feuilles de ce métal. On se mit à ramasser ce que les autres dédaignaient, de façon qu’aujourd’hui la majeure partie des maisons de la cité sont recouvertes en fer-blanc. Dans les premiers temps, elles ont l’air d’être coiffées de casques d’argent. Mais quand, à la suite des pluies, la rouille s’y est mise, cela produit le plus déplorable effet ; cela donne à ces pauvres demeures une apparence hideuse de niche à chien.

Là il y a comme partout, dans toute réunion d’hommes, un homme supérieur. Celui-ci a nom Cambronne, tout comme le brave général de la garde impériale. Il n’est ni propriétaire ni locataire de la cité il s’y est implanté. Un de ses amis lui offrit l’hospitalité un soir; depuis ce temps, il y est resté. Il est tout, maçon, couvreur, charpentier, menuisier; il rend des services à tout le monde; il a su se rendre indispensable. Aussi on le choie, on le recherche, on s’empresse autour de lui. C’est l’artiste de l’endroit ; il chante, il conte, il est gai buveur, joyeux compagnon, bon garçon, conseiller prudent; rien ne se décide sans lui. Il est tout à la fois juge de paix, avocat, notaire, avoué. Il égaye les plus tristes, et on l’aime à cause de sa bonté, de sa douceur et de toutes les qualités d’un coeur franc et généreux. Il apaise les querelles, réconcilie les ménages brouillés et donne à tous l’exemple de la bienveillance : car, dit-il, il n’est pas de ménage de dix personnes propriétaire d’un château à la cité Doré qui ne trouve plus pauvre qu’eux. C’est de lui qu’est l’invention des toitures en fer-blanc. Cambronne est réellement un homme remarquable; placé dans une autre sphère, nous ne doutons pas qu’il ne s’y fût distingué et qu’il ne fût parvenu à s’y faire remarquer. Au lieu de cela, les circonstances en ont fait un chiffonnier philosophe.

Tout allait pour le mieux, la petite république vivait en paix, quand il arriva un spéculateur. Hélas ! où ne s’en trouve-t-il pas ? Celui-ci était un limousinier (maçon qui dresse les murs). Il avait des avances : il loua un terrain pour y bâtir; puis, voyant l’empressement qu’on mettait à louer la cité, il acquit plusieurs lots, y construisit des maisons, et aujourd’hui qu’il a quarante francs de loyer par an, il se fait plus de cinquante francs par semaine à sous-louer ses bâtisses. Il fait payer vingt-cinq francs par semaine une maison et une avant-cour. Aussi est-il devenu réellement propriétaire car il a acheté de M. Doré, à raison de vingt francs le mètre, tout l’espace qu’occupent ses bicoques. Cet homme est peut-être un homme heureux, de ceux qui réussissent toujours dans tout ce qu’ils entreprennent, de la famille de ces millionnaires comme nous en connaissons tous, qui sont arrivés à Paris avec un petit écu ; il a comme tous ces gens-là l’activité et le vouloir; qu’y aurait-il d’étonnant de voir une grande fortune prenant pour point de départ la villa des chiffonniers ?

Ainsi, en moins de quatre ans, voici tout un quartier qui s’est bâti, peuplé, régularisé, sans avoir coûté un seul sou à la ville de Paris ; des gens qui habitaient des rues infectes, des logements où ils ne pouvaient ni bouger ni respirer, qui aujourd’hui sont propriétaires et ont presque tous des magasins ou des hangars pour déposer leur récolte de chiffons et d’os. Ils ont de l’air, une vue admirable, dans un quartier sain. Aussi avons-nous remarqué que presque tous les enfants de la cité sont superbes de force et de santé. Ils n’ont plus ces mines souffreteuses, ces corps rachitiques, des pauvres petits êtres de la Montagne—Sainte-Geneviève, par exemple. Ce bien-être n’a pas moins influé sur les parents. Ils sont meilleurs, ils s’entendent beaucoup mieux, et l’on ne voit jamais dans l’endroit ces scènes de sauvagerie, ni ces ivrognes traînant dans le ruisseau, que l’on rencontre si souvent dans d’autres parties de ce malheureux douzième arrondissement. Nous l’avons souvent dit : assainir, c’est moraliser, et les faits sont là pour prouver ce que nous avançons. Depuis l’origine de la cité, la garde n’y est jamais venue, il n’y a jamais eu de bataille, et M. Doré n’a jamais été obligé d’aller réclamer un des habitants ramassé ivre dans la rue. Ces braves gens se conduisent honnêtement, en bons pères de famille ; jamais ville habitée par des rentiers n’a été plus paisible. Ce semblant de propriété leur a donné des habitudes d’ordre qu’ils étaient loin de posséder avant. Ainsi, jamais ils ne sont en retard pour les loyers, et celui qui refuserait de payer ou qui mettrait de la mauvaise volonté serait montré au doigt.

Et cependant, parmi quelques bons ouvriers qui gagnent facilement leur vie, combien de misères ! On chercherait vainement le nom des états de la plupart de ces gens. Ces noms ne sont d’aucune langue, et, lorsqu’ils vous les ont dits, vous êtes encore à leur demander l’explication, et souvent, après cette explication, vous ne comprenez pas encore : il vous faut des détails précis. Par exemple, un homme qui vous dirait qu’il est brûleur de mottes, en seriez-vous bien plus avancé ? Non. Eh bien ! c’est l’état de Mme Favreau, ex-cantinière de la grande armée : elle carbonise des mottes pour fournir du feu aux chaufferettes des vieilles femmes de l’hospice de la Salpêtrière. Elle fait cet état d’un bout de l’année à l’autre, c’est-à-dire qu’elle vit dans une atmosphère insupportable, auprès de laquelle le climat du Sénégal doit être un printemps éternel. L’intérieur du four de cette malheureuse, car c’est beaucoup plus un four qu’une maison, est une des choses les plus navrantes que nous ayons jamais vues dans nos longues excursions dans le douzième arrondissement, et cependant Dieu sait ce qui nous a passé sous les yeux dans ce malheureux quartier !

Nous ne décrirons pas, c’est impossible; il faut voir pour croire. Mais ce que nous avons remarqué, ce que nous ne pouvons nous empêcher de dire, c’est l’immense résignation de tout ce peuple en guenilles; c’est cette philosophie latente que renferment toutes ces âmes fortement trempées ; c’est cette fraternité pratique qu’exercent entre eux tous ces malheureux. Un seul fait nous servira d’exemple. En 1850, la femme d’un chiffonnier, un des plus pauvres de la cité, accoucha de trois jumeaux. Le phénomène fit du bruit, les journaux en parlèrent, la charité privée s’en émut, on envoya des layettes à la pauvre mère; mais elle n’en avait plus besoin: les habitants de la cité s’étaient cotisés, ils avaient fourni aux nouveau-nés tout ce qu’il leur fallait, et les autres mères nourrices s’étaient offertes généreusement pour les allaiter. L’administration de l’Assistance publique n’en envoya pas moins deux chèvres à la mère pour l’encourager à garder ses enfants. Ceux-ci sont morts. La mère était naturellement héritière de ses enfants. Aujourd’hui elle vend du lait de chèvre aux dames du quartier, ce qui a porté un certain bien-être dans ce pauvre ménage. Mais une chose touchante, c’est le récit qu’elle fait des soins que lui ont prodigués ses voisins, « qui, dit-elle, n’entraient jamais chez nous les mains vides ».

Si nous avons parlé si longuement de la cité Doré, c’est que nous y trouvons non seulement une des curiosités les plus extraordinaires de ce Paris inconnu que nous avons essayé d’esquisser ici, mais encore une excellente institution, une idée qui peut devenir fructueuse. Ce simulacre de propriété, en attachant ces malheureux au sol, les garantit contre les mauvaises pensées et les mauvais conseils de la misère, tout en donnant aux classes élevées une sécurité, qu’elles ne peuvent avoir avec l’agglomération de pauvres, de vagabonds et de mendiants, qui se fait dans les garnis de ces quartiers infects car, nous sommes obligé de l’avouer, partout où nous avons eu occasion de l’observer, nous avons vu le laid engendrer le mal.

Alexandre Privat d'Anglemont

Paris Anecdote - 1854

Sur la cité Doré

Le récit

Le lieu

- La cité Doré par Alexandre Privât d'Anglemont (1854)

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Revue municipale et gazette réunies — 10 septembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de M. Doré - Revue municipale et gazette réunies — 1er décembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de la Revue municipale et gazette réunies à M. Doré — 10 décembre 1859

- Le cabinet de lecture des chiffonniers par Charles Yriarte (1863)

- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)

- La cité Doré - Journal des débats politiques et littéraires — 22 mai 1882

- La cité Doré par Marcel Edant (Le Petit-Journal - 1887)

- La cité Doré par Jean Soleil (1889)

- Les cabarets de la cité Doré (1890)

- Un coin curieux de Paris (1901)

- La tournée des édiles par Lucien Descaves (1909)

- Trois îlots à détruire d'urgence (1923)

La catastrophe de la Cité Doré

Faits-divers

Sur la cité des Kroumirs

"Qu'on s'imagine un terrain de 30 mètres de largeur et de 150 mètres de longueur environ, en pente vers la rue Jenner, sans issue et sans écoulement d'eau vers cette rue.

Au milieu de ce terrain, un chemin en terre grasse, détrempé par la moindre pluie et rendu infect par les détritus et les déjections de toute espèce qui s'y sont incorporés.

De chaque côté de ce chemin, des abris, plutôt que des baraques, construits en vieux matériaux, en paillassons, en loques, en tout ce que l'ingéniosité de la plus poignante misère peut assembler et coudre pour se préserver de l'intempérie des saisons.

Près de quelques-uns de ces réduits une fosse en terre, quelquefois un tonneau enfoncé dans le sol, sert de cabinet d'aisances. Un peu partout des ordures ménagères, des matières fécales, des débris de toute sorte. On comprendra maintenant pourquoi cette cité a reçu un surnom qui fait image : la cité des Kroumirs."

Dr Olivier du Mesnil - L'Hygiène à Paris (1890)

Le 21 août 1881, M. François, Jean, Félix Cantagrel (Amboise 1810 - Paris 1887) fut de nouveau élu député du 13ème arrondissement au Corps législatif. Il avait été élu une première fois en 1876.

Le 21 août 1881, M. François, Jean, Félix Cantagrel (Amboise 1810 - Paris 1887) fut de nouveau élu député du 13ème arrondissement au Corps législatif. Il avait été élu une première fois en 1876. La rue Giffard est l'ancien chemin de ronde de la Gare. Cette voie reçut son nom actuel en 1884. Henri Giffard, né le 8 février 1825 et mort le 15 avril 1882 à Paris, est un inventeur français, à qui l'on doit l'injecteur et le dirigeable propulsé par la vapeur.

La rue Giffard est l'ancien chemin de ronde de la Gare. Cette voie reçut son nom actuel en 1884. Henri Giffard, né le 8 février 1825 et mort le 15 avril 1882 à Paris, est un inventeur français, à qui l'on doit l'injecteur et le dirigeable propulsé par la vapeur.