Les Dominicains d’Arcueil (2/3)

Les convulsions de Paris. Les prisons pendant la Commune — Maxime Du Camp

Le lendemain, Léo Meillet et les officiers commençaient à ne plus se trouver en sûreté au fort de Bicêtre. L'armée approchait et la situation pouvait devenir périlleuse. Ils résolurent d'évacuer et de se replier sur Paris, où de nombreuses barricades bien munies d'artillerie permettaient de continuer la résistance et où les rues enchevêtrées des quartiers excentriques promettaient une fuite presque assurée. On procéda donc au départ, qui se fit d'une façon un peu précipitée, mais on n'oublia pas le butin recueilli la veille sur l'ennemi dans la maison des Dominicains. Toutes les voitures disponibles furent employées à le charrier vers Paris.

L'évacuation avait été tellement rapide, que l'on abandonna les captifs dans leur casemate ; ils eurent un moment d'espoir et s'imaginèrent que « Versailles » arriverait à temps pour les délivrer. Ils avaient compté sans Sérizier qui pensait à eux et le leur prouva. Un détachement du 185e bataillon vint les chercher. Les deux enfants et deux domestiques belges, ayant démontré leur nationalité étrangère, avaient été relaxés ; un père Roussellin, grâce à des habits laïques qu'il avait revêtus avant l'arrestation, put s'évader entre le fort de Bicêtre et le mur d'enceinte. Les otages, dont cinq portaient l'ample robe noire et blanche, étaient donc au nombre de vingt lorsqu'ils pénétrèrent dans Paris par la barrière Fontainebleau.

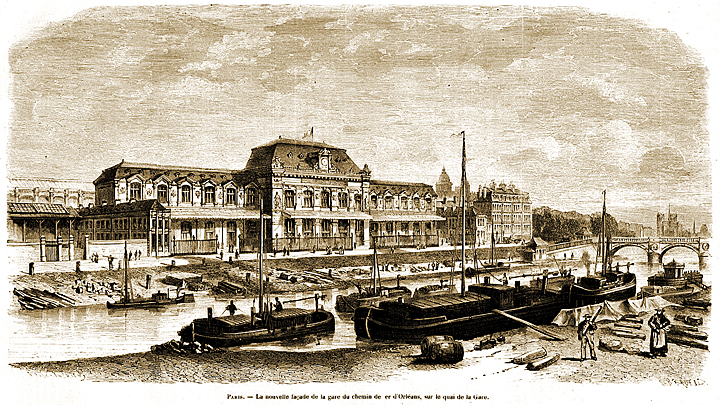

À travers les huées, les injures, les imprécations de la foule, ils arrivèrent place d'Italie, — que l'on appelait alors la place du général Duval, — à ce vaste rond-point où aboutissent l'avenue d'Italie, l'avenue de Choisy, le boulevard de la Gare et la rue Mouffetard ; on les fit entrer dans la mairie du XIIIe arrondissement.

L'armée française, arrêtée pendant toute la journée de la veille par l'artillerie fédérée de la Butte-aux-Cailles qui bat Montrouge, n'a pu franchir les ravins de la Bièvre que dans la matinée du 25 mai ; elle vient d'installer derrière le chemin de fer de Sceaux une batterie dont les projectiles parviennent jusque sur la place d'Italie. La mairie du XIIIe arrondissement n'est plus tenable, on entraîne les Dominicains, mais pas avant qu'ils aient vu fusiller un homme accusé de connivence avec les Versaillais.

On les mena, presque au pas de course, avenue d'Italie, n° 38, à la geôle disciplinaire du secteur. Lorsque, embarrassés dans les plis de leurs vêtements, ils ne marchaient pas assez vite, on leur donnait des coups de crosse, en disant, par allusion à leur costume blanc et noir : « Hue donc, la pie ! » Ils furent écroués dans la prison. Là Sérizier en était le maître. Dès la veille, en prévision de l'événement qu'il avait préparé, voulant avoir dans sa geôle un homme sur le dévouement duquel il pût compter, il avait nommé comme gardien chef son ami Louis Boin, c'est-à-dire Bobèche.

La prison était pleine ; elle contenait quatre-vingt-dix-sept personnes arrêtées dans le quartier ; conservées à la disposition de Sérizier. Bobèche, fatigué d'avoir écrit vingt noms et autant de numéros à la suite les uns des autres, avait été boire un « canon » pour reprendre des forces.

En son absence, des fédérés vinrent à la prison disciplinaire demander les Dominicains pour aider à faire des barricades. Un gardien nommé Bertrand, qui suppléait Bobèche et qui conservait encore quelque respect pour le caractère religieux, ne put se résoudre à envoyer les prêtres travailler à pareille besogne ; il osa prendre sur lui de mal interpréter l'ordre transmis et de livrer à leur place quatorze gardes nationaux, emprisonnés pour irrégularité dans le service. Bobèche ne tarda pas à revenir ; il était furieux contre Bertrand, qu'il accusait de faire verser le sang des patriotes et de ménager celui des curés. Il a amené avec lui un détachement du 101e bataillon, et il ordonne d'aller immédiatement chercher les calotins. Bertrand refusa d'obéir à une injonction verbale ; il voulut dégager sa responsabilité, exigea un ordre écrit et un reçu. Bobèche fut obligé de céder, il écrivit :

« Je soussigné délégué comme gardien chef par le colonel Cerisier à la maison disciplinaire de la 13e légion prend sur moi responsabilité d'envoyer, pour travailler aux barricades, d'après les ordres que j'en ai reçus les vingt prisonniers écroués sous les numéros 98 à 116 : BOIN. Paris, 25 mai 1871. »

Bertrand alors ouvrit la porte de la geôle et Bobèche cria : « Allons, vieilles soutanes, levez-vous et arrivez à la barricade ! » Les Dominicains se présentèrent dans l'avenue ; ils aperçurent le détachement du 101e ayant à sa tête Sérizier.

Cette fois les Dominicains se crurent perdus : ils se trompaient, leur agonie devait se prolonger encore. Le procureur, le père Cotrault, arrivé sur le seuil de la prison, s'arrêta et dit : « Nous n'irons pas plus loin ; nous sommes des hommes de paix, notre religion nous défend de verser le sang, nous ne pouvons nous battre, nous n'irons pas à la barricade ; mais nous sommes infirmiers et jusque sous les balles nous irons chercher vos blessés et nous les soignerons. »

On allait probablement passer outre et les forcer à marcher ; mais il y eut hésitation dans le détachement des fédérés ; quelques-uns s'écrièrent : « On ne peut plus tenir à la barricade, les Versaillais y envoient trop de prunes. »

Sérizier eut sans doute peur de n'être pas suivi ; il dit alors au père Cotrault : « Vous promettez de soigner nos blessés ? — Oui nous le promettons, répondit le procureur, et du reste vous savez que nous l'avons toujours fait ! » Sérizier fit un signe à Bobèche, qui réintégra les Dominicains dans la geôle. Ils ne se faisaient plus d'illusion, ils sentaient bien que le moment de répit qu'ils venaient d'obtenir ne serait pas de longue durée ; ils se mirent en prière et se confessèrent les uns les autres.

Peut-être auraient-ils été sauvés, si Sérizier n'eût appris des nouvelles qui l'exaspérèrent. Des hommes venant du quartier des Écoles avaient pu gagner l'avenue d'Italie pour essayer de combattre encore ; ils racontaient que le Panthéon, la grande citadelle de l'insurrection, avait été pris par les Versaillais avant qu'on eût eu le temps de le faire sauter ; que Millière avait été fusillé et que les troupes françaises occupaient la prison de la Santé. Le cercle qui bientôt allait enfermer les fédérés du XIIIe arrondissement se resserrait de plus en plus ; fallait-il fuir ? fallait-il résister encore ? Bien des gardes nationaux s'esquivèrent. Sérizier se démenait et criait : « Il faut tout brûler ! » Il entra chez un marchand de vin et but coup sur coup plusieurs verres d'eau-de-vie.

Sa nature de loup-cervier, excitée par l'alcool, par la défaite, par la bataille, par la vue du sang qui rougissait les pavés, apparut dans toute sa hideur. « Ah ! c'est comme ça, disait-il en frappant du poing sur le comptoir d'étain ; eh bien ! il faut que tout le monde crève ! » Il se jeta dans l'avenue : « Allons ! allons ! des hommes de bonne volonté pour casser la tête aux calotins ! » Quelques fédérés accoururent ; en avant de la bande deux femmes se présentèrent ; l'une d'elles dit à Sérizier : « Mets donc mon fusil au cran de repos, j'ai pas la force. »

Là, comme dans toutes les tueries de la dernière heure, les femmes donnèrent l'exemple. Pendant ces tièdes journées de mai, au renouveau, la femme, — la femelle, — exerça sur les mâles une influence extraordinaire. Vêtue du court jupon dégageant les jambes, le petit képi ou le bonnet hongrois campé sur l'oreille, serrée dans la veste ajustée qui la faisait valoir, elle se promenait hardiment au milieu des combattants comme une promesse, comme une récompense. Échauffée par cette vie anormale, se rappelant les actrices qu'elle avait vues galoper au cirque sur des chevaux empanachés, fière de son uniforme, de son fusil, elle surpassa l'homme en bravades extravagantes, lui fit honte de ne pas savoir assez bien tuer et l'entraîna à d'épouvantables crimes dont son tempérament nerveux la rendait peut-être irresponsable. Energie factice et morbide qui se brisait parfois tout à coup ; celles qui avaient été les plus violentes, les plus intrépides, qui derrière les barricades avaient fait des prodiges de courage, lorsqu'elles se voyaient face à face avec un de nos soldats armé, se laissaient tomber à genoux et, les mains jointes, criaient : « Ne me tue pas ! »

Sérizier félicita les deux « héroïnes », rassembla ses fédérés, les étagea le long de l'avenue d'Italie auprès de la prison disciplinaire, fit venir son ami Bobèche et causa quelque temps avec lui. Il était alors environ quatre heures ; tout l'horizon occidental de Paris disparaissait derrière la fumée des incendies ; la canonnade était si brutale que la terre tremblait. « Y êtes-vous ? » s'écria Sérizier. Une des femmes armées, placée à ses côtés, répondit : « Oui, pas un n'échappera ! » Le groupe de ces assassins faisait face à la porte de la maison disciplinaire. Bobèche, qui tenait à la main son fils âgé de six ans, — il faut commencer l'éducation des enfants de bonne heure, — pénétra dans la geôle et, ouvrant la porte de la chambrée, il cria avec un gros blasphème : « Allons ! les calotins, arrivez, et sauvez-vous ; il n'est que temps. » Les Dominicains se levèrent, suivis des employés de l'école d'Albert le Grand ; un d'eux, se tournant vers les autres détenus, dit : « Priez pour nous ! »

Ils se groupèrent près de l'issue donnant sur l'avenue d'Italie. Bobèche se posta sur le trottoir, ayant toujours son fils auprès de lui ; il s'adressa aux pères de Saint-Dominique et leur cria : « Sortez l'un après l'autre ! » Le premier qui s'avança fut le père Cotrault ; il n'avait pas fait trois pas qu'il était frappé d'une balle ; il leva les bras vers le ciel, dit : « Est-il possible ? » et tomba. Le père Captier se tourna vers ses compagnons, et d'une voix très-douce, mais très ferme : « Allons, mes enfants ! pour le bon Dieu ! » Tous à sa suite s'élancèrent en courant à travers la fusillade. Une des femmes, la plus jeune, une petite blonde assez jolie, s'était jetée au milieu de la chaussée, au risque de recevoir des coups de fusil ; elle chargeait et déchargeait son chassepot, criant : « Ah ! les lâches, ils se sauvent ! »

Ce ne fut pas une boucherie, ce fut une chasse. Le pauvre gibier humain se hâtait, se cachait derrière les arbres, se glissait le long des maisons ; aux fenêtres des femmes applaudissaient ; sur les trottoirs, des hommes montraient le poing à ces malheureux ; tout le monde riait. Quelques-uns plus alertes, plus favorisés du sort que les autres, purent se précipiter dans les rues latérales et échapper à la fusillade. Cinq dominicains, sept employés de l'école furent abattus presque devant la chapelle Bréa ; un d'eux, secoué par un mouvement spasmodique, agita la tête. Sérizier cria : « Tirez, mais tirez donc, ce gueux-là grouille encore ! » On se hâta de lui obéir ; le cadavre reçut trente et un coups de fusil [i]. Sérizier était content, mais non pas satisfait. Il ordonna à ses hommes, à ses fédérés du 101e, de l'attendre, car la besogne n'était pas finie. Il rentra dans la geôle, prit lui-même le livre d'écrou et se mit en devoir de faire l'appel de ceux qu'il voulait tuer. Mais il tenait à ne pas les assassiner sans y mettre des formes.

En imitation de ce qu'il avait déjà vu faire et « pour se conformer aux lois », il déclara qu'on allait installer une cour martiale, se nomma naturellement président et prit pour assesseur, pour accusateur public, un certain Terna, qui avait fonction de surveillant adjoint à la prison disciplinaire du IXe secteur. Un vieux lieutenant nommé Busquant allait et venait d'un air indifférent, sortant de la geôle, y rentrant, paraissant surveiller ce qui se passait à l'extérieur et échangeant parfois un coup d'œil avec Sérizier. Au moment où, ayant dressé une liste de détenus, Sérizier ordonnait à Bobèche d'extraire un prisonnier désigné, Busquant entra précipitamment, se pencha vers lui, et lui dit quelques paroles à voix basse. Le colonel de la 13e légion lâcha les paperasses qu'il tenait en main, fit un bond, traversa l'avenue, se jeta dans une des maisons qui communiquent avec l'avenue de Choisy et disparut.

Le lieutenant Busquant lui avait annoncé que les troupes françaises arrivaient par l'avenue d'Italie et que la cavalerie montrait déjà ses têtes de colonne. La position était à la fois tournée et cernée ; Serizier le comprit et s'esquiva. Lorsque les troupes du 113e de ligne arrivèrent, elles ne purent que ramasser les cadavres des victimes affreusement mutilés.

[i] Captier, Bourard, Delhorme, Cotrault, Chatagneret, Dominicains ; — Gauguelin, Voland, Gros, Marce, Cathala, Dintroz, Cheminal, employés à l'école d'Albert le Grand ; à ces douze noms il convient d'ajouter celui de Germain Petit, commis à l'économat. C'était un jeune homme de vingt et un ans ; il put échapper au massacre dans l'avenue d'Italie et périt on ne sait où, ni comment, car ses restes n'ont point été retrouvés.

Le 13e avant et durant la Commune

(18 mars - 28 mai 1871)

Après l'armistice, 28 janvier - 17 mars 1871

A travers Paris

- L’ambulance mobile de la Maison-Blanche

- La question des victuailles (Le Siècle, 8 février 1871)

- A travers les rues bombardées (Le Siècle, 16 mars 1871)

L'affaire des Gobelins

- Proclamation du ministre de l’Intérieur aux habitants de Paris (4 mars 1871)

- Les faits selon le Bien Public (6 mars 1871)

- Lettre adressée au Cri du Peuple (9 mars 1871)

- Proclamation d'Emile Duval (Le Rappel, 9 mars 1871)

- Les canons de la place d'Italie (La Liberté, 9 mars 1871)

- L'opinion du Figaro (11 mars 1871)

- A travers le 13e arrondissement (11 mars 1871)

- Les canons de la Barrière d’Italie (Le Bien public — 17 mars 1871)

- La question des canons (L'Illustration, 18 mars 1871)

Démission de M. Pernolet, maire du 13e

- Démission de M. Pernolet, maire des Gobelins (Le Figaro, 7 mars 1871)

- Un maire bourgeois (Le Cri du Peuple, 8 mars 1871)

- Gazette nationale ou le Moniteur universel, 13 mars 1871

- La proclamation de M. Pernolet

Sur le 13e arrondissement

Du 18 mars au 20 mai

Journée du 18 mars

- La journée du 18 mars sur la rive gauche (Gazette nationale ou le Moniteur universel — 20 mars 1871)

Les élections du 26 mars

Journée du 5 avril

Journée du 12 avril

Journée du 14 avril

Journée du 19 avril

Journée du 4 mai

Journée du 6 mai

Du 21 au 28 mai

Journée du 24 mai

Journée du 25 mai

L'incendie des Gobelins (25 mai 1871)

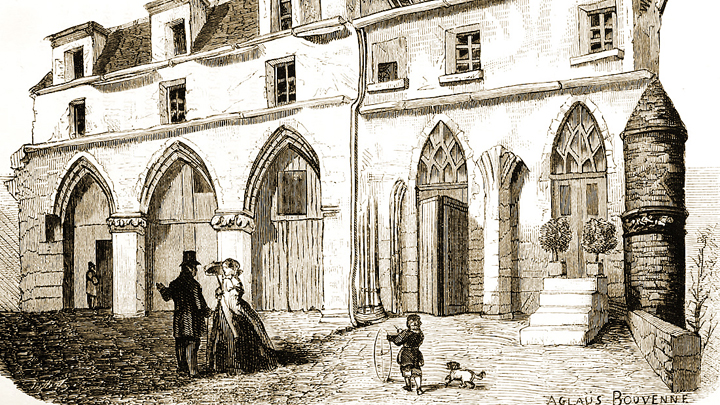

Le massacre des Dominicains d'Arcueil

Les faits

- Le massacre des Dominicains, récit de l'abbé Grandcolas (L'Illusttration, 3 juin 1871)

- Les Dominicains d’Arcueil (Maxime Du Camp, Les convulsions de Paris)

Le procès (à venir)

- Ouverture du procès : rapport du capitaine Leclerc

- Rapport du capitaine Leclerc, suite, journée du 25 mai

- Audition de Serizier (personnalité)

- Audition de Serizier (interrogatoire au fond)

- Audition de Boin

- Audition de Louis Lucipia

- Audition de Jules-Constant-Désiré Quesnot

- Auditions de Gironce, Annat, Rouillac et Grapin

- Auditions de Busquaut, Gambette, Pascal