Le boulevard Saint-Marcel

Le Siècle — 21 décembre 1868

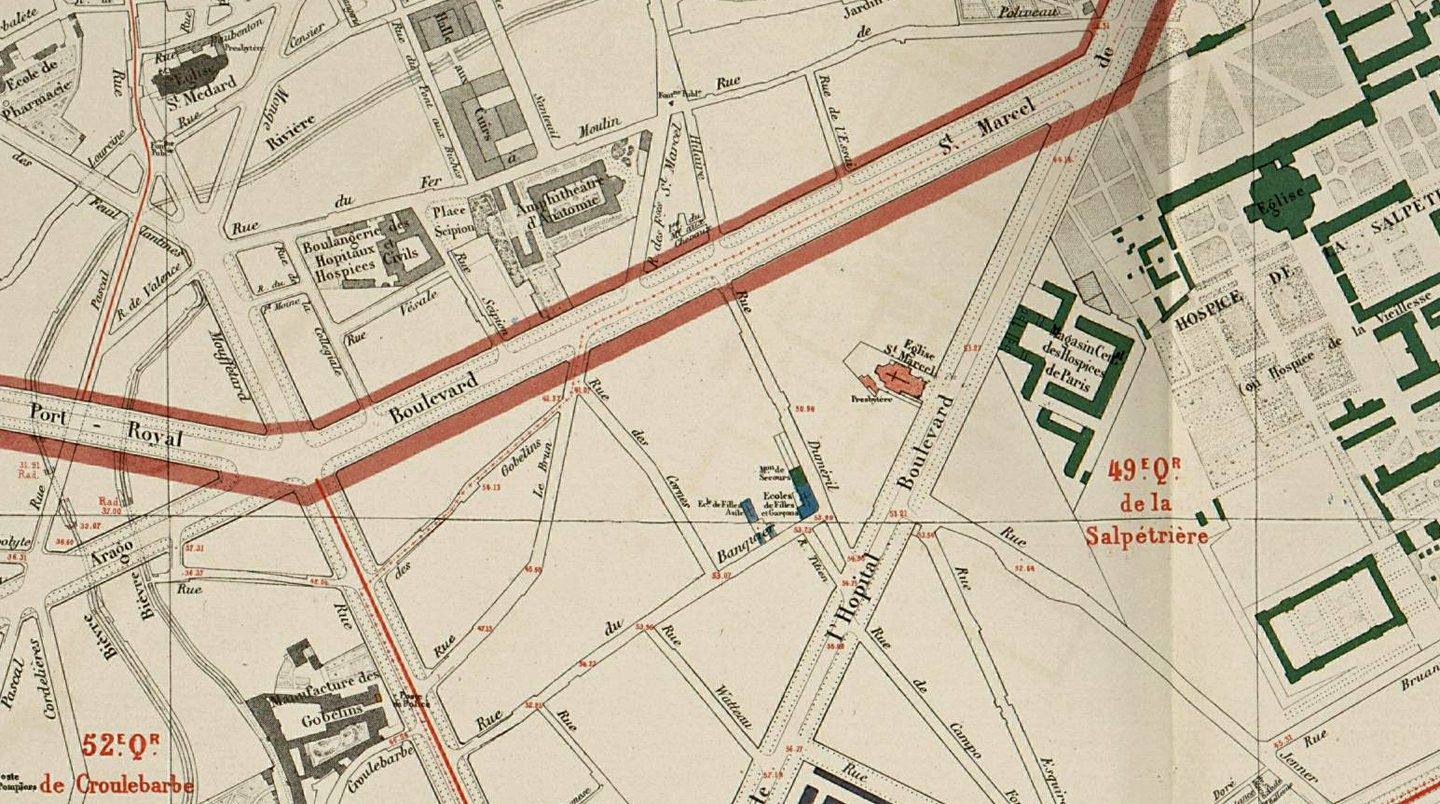

Avant de commencer mon article sur le treizième arrondissement, je crois utile de parler spécialement de sa ligne frontière, du boulevard Saint-Marcel, qui en constitue la limite septentrionale.

Cette grande voie, qui a coupé le marché aux chevaux, écorné l'ancien cimetière de Clamart et absorbé la petite place de la Collégiale, a été enfin tracée onze ans après avoir été décrétée d'utilité publique (17 août 1857). Mais a-t-elle été exécutée de manière à donner satisfaction aux intérêts des quartiers qu'elle traverse, aux intérêts des propriétaires et des habitants qui se trouvent dans son voisinage ?

Il suffit d'un simple examen pour voir que non, pour s'apercevoir que l'administration, si soucieuse et si prodigue quand il s'agit d'améliorer certains quartiers de prédilection, s'est montrée, à l'égard du boulevard Saint-Marcel et de ses abords, parcimonieuse à l'excès, imprévoyante et surtout inhabile.

D'abord les études préliminaires en ont été faites avec une telle légèreté que, au moment même des expropriations, on s'est, en maint endroit, trompé sur la cote des nivellements, L'erreur était parfois si matérielle et si visible que, malgré les dénégations des ingénieurs qui assistaient alors Me Picard, plusieurs propriétaires expropriés isolément ont affirmé qu'on se trompait et ont exigé la constatation au procès-verbal des cotes annoncées, ce dont acte leur a été donné.

Les ingénieurs affirmaient, par exemple, qu'en face la rue Duméril le niveau du boulevard ne serait que de 1m. 90 en contre-bas ; or ils se trompaient presque de cent pour cent, car, maintenant que les travaux sont achevés, le contre-bas est de plus de trois mètres.

Cette bévue une fois commise et le raccordement de la rue Duméril présentant plus de difficultés qu'on ne s'y attendait, comment s'y est-on pris ? On a eu recours à un procédé héroïque. Au moyen de remblais on a fait, sur le boulevard même qu'on venait de terminer, une terrasse de neuf mètres de saillie, pour y établir un palier, et, afin de rendre ce bastion accessible aux voitures, on lui a donné comme appendice une rampe de cinquante mètres, rampe ardue et malaisée, puisque sa déclivité est d'environ six centimètres par mètre. C'est par cette alpestre montée que les véhicules arrivent à la rue Duméril, qu'on a ainsi brusquement détournée sans se préoccuper des difficultés de la circulation et du préjudice qui en résulte pour les propriétaires circonvoisins.

Il est vrai qu'indépendamment de cette rampe on a pratiqué pour les piétons un emmarchement en face de la rue ; mais cet escalier, témoigne encore de l'incroyable ladrerie qui a présidé à ces travaux, car il n'a qu'un mètre cinquante de large, de sorte qu'il n'y peut passer qu'une personne à la fois. Pour mieux faire comprendre l'inconvénient d'une telle situation, il est utile d'ajouter que la rue Duméril est la seule voie directe pour aller du quartier des Deux-Moulins dans celui du Jardin-des-Plantes et de la Pitié par la rue Geoffroy-Saint-Hilaire.

Ajoutons encore que, à gauche du bastion dont s'agit, des maisons perchées en contre-haut n’ont pour unique passage qu'un étroit chemin défendu par un grossier garde-fou tout à fait insuffisant. Un homme ivre, passant il y a environ trois mois sur cette route en corniche, est tombé par-dessus ce pseudo-parapet et a été très grièvement blessé.

Pourquoi la ville, qui a payé aux heureux concessionnaires de cette entreprise une subvention de 750 fr. par mètre courant de terrain livré à la voie, dans un quartier où le sol est à si bon Marché, pourquoi la ville n'a-t-elle pas imposé aux entrepreneurs de ce boulevard l'obligation d'exproprier non-seulement les immeubles nécessaires au tracé proprement dit, mais encore à la régularisation de ces abords ?

De toute cette savante combinaison il résulte en somme que cette partie du treizième arrondissement est à peu près séparée du reste de Paris, et que l'harmonie du boulevard Saint-Marcel est outrageusement violée par l'énorme protubérance de la rue Duméril.

« Ah ! me disait à ce propos un habitant du quartier, en me montrant cette monstruosité, souffrirait-on pareille énormité sur le boulevard Haussmann ? Mais on trouve que c'est assez bon pour les indigènes du quartier Saint-Marcel. Et pourtant ne payons-nous pas nos contributions comme les autres ? Il est vrai de dire que ce n'est pas comme dans la chanson :

« Sans murmurer,

« Sans murmurer ! »

Charles Louft.

Le Ministère de l'Intérieur répond...

Sur le boulevard Saint-Marcel

Le projet

- Le futur boulevard Saint-Marcel (Le Journal des débats politiques et littéraires ― 26 mars 1857)

- Le boulevard Saint-Marcel ― (Le Siècle 6 juin 1858)

- Le futur boulevard Saint-Marcel (Le Siècle - 22 juillet 1861

Les travaux

- Le percement du boulevard Saint-Marcel (1868)

- Interrogations sur le boulevard Saint-Marcel (1868)

- Le communiqué du Ministère de l'Intérieur en réponse à cet article

- La réponse de Ch. Louft à ce communiqué

La statue de Jeanne d'Arc située boulevard Saint-Marcel est due au sculteur Émile-François Chatrousse renommé pour être représentatif de l'art du Second Empire.

La statue de Jeanne d'Arc située boulevard Saint-Marcel est due au sculteur Émile-François Chatrousse renommé pour être représentatif de l'art du Second Empire.