Le Cabaret du Pot-d ’Étain

La Patrie — 14 juillet 1864

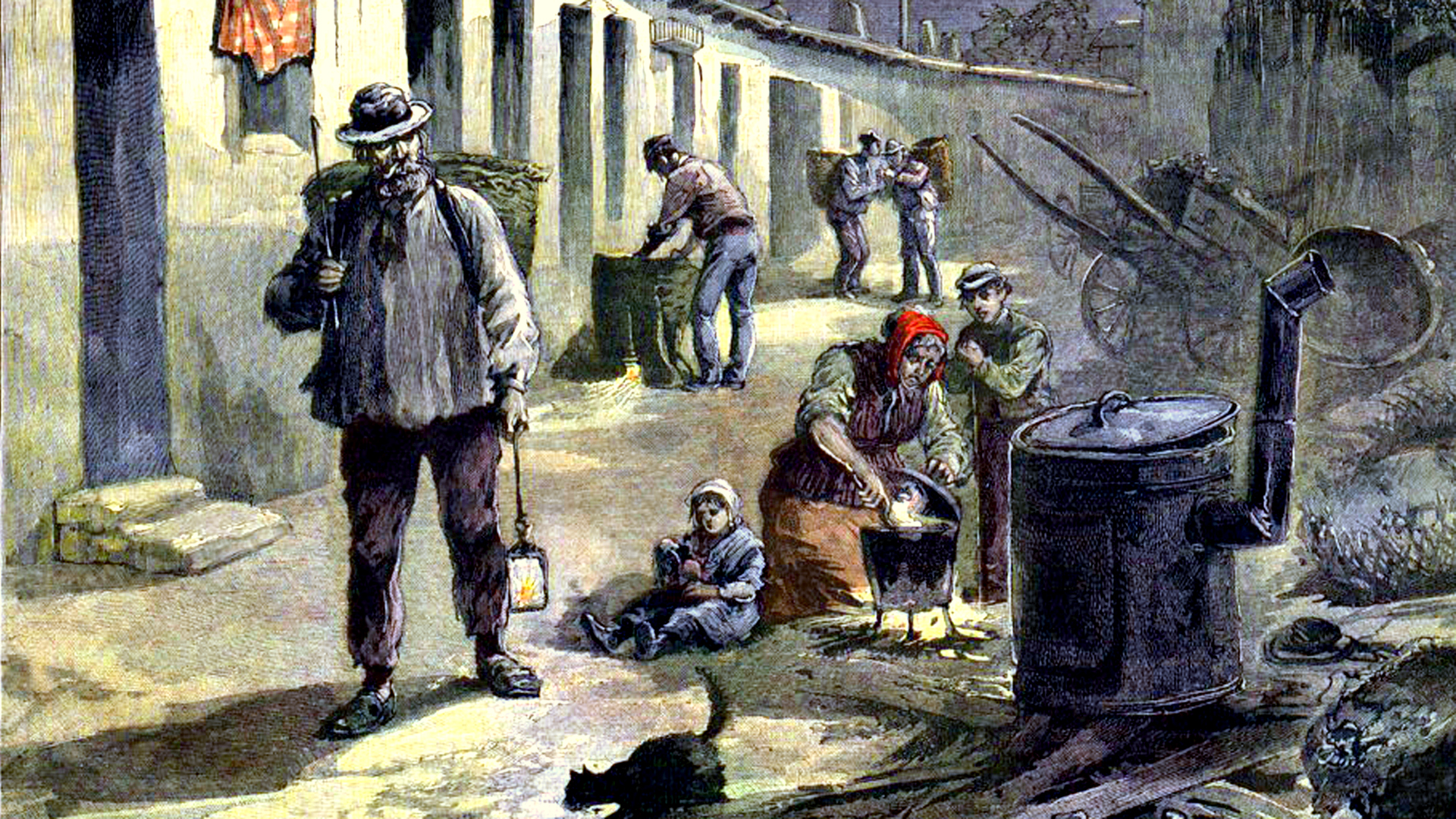

On va démolir, l’expropriation le veut, le cabaret du Pot-d’Étain.

Situé à proximité de la barrière de Fontainebleau, le cabaret du Pot-d’Étain est le rendez-vous de ces chercheurs nocturnes qui, dans leurs investigations, rencontrent rarement la fortune. Dans les rangs de ces estimables prolétaires, qui le croirait ? l’aristocratie a trouvé moyen de se glisser.

Suivant leur mise, leur fortune, la spécialité adoptée par eux, les chiffonniers sont partagés en trois catégories. Dans la première, raconte le Nain Jaune, se rangent ceux qui possèdent un hoteriot en bon état, un crochet au manche propre et au fer luisant ; ce sont les aristos. Ceux de la seconde classe n’ont qu’un mannequin plus ou moins présentable. Dans la dernière catégorie sont placés les individus propriétaires seulement d’une vieille serpillière dans laquelle ils fourrent tout ce qu’ils trouvent.

Entre les trois classes ont été partagées, par une convention solennellement jurée, charte du mannequin et du crochet, les immondices de Paris, par quartiers et par rues. Aucun artiste au crochet n’oserait toucher au tas d’ordures qui, d’après cette loi, est dévolu à un de ses confrères.

Cette distinction, qui préside aux rapports des chiffonniers entre eux, n’existe pas seulement dans l’exercice de leur fonction, elle les suit au Pot-d’Étain. Aux membres de la première catégorie est réservée la pièce la moins sale. Ils l’ont nommée la Chambre des pairs, et ce nom, inscrit au-dessus de la porte d’entrée, y est resté malgré les changements de gouvernement.

Les porteurs du mannequin se sont emparés d'une autre pièce qu’ils ont appelée la Chambre des députés.

À la troisième classe est restée la salle la plus infime, ainsi désignée : Salon des vrais prolétaires.

Une étiquette rigide, minutieuse, invariable, règne dans les réunions. Un membre d’une des trois classes ne se hasarderait pas à entrer dans la pièce réservée à une autre catégorie. Le règlement fulmine contre l'audacieux qui, sans y être appelé, pénètrerait dans le sanctuaire.

À l’entrée de chaque salle sont rangés les hoteriots, les mannequins et les serpillères ; les crochets ont aussi leur place.

Le liquide décoré du nom de vin est servi dans un pot de terre qu’on nomme le petit père noir ; il est extrait d’un broc omnibus auquel on donne le nom de moricaud.

La valeur de chacun des mets est exigée d’avance ; les assiettes en étain sont retenues à la table par des chaînettes. Pour les couverts, les pots, les verres et les brocs, une garantie pécuniaire doit être préalablement déposée. En venant rendre ces objets, les consommateurs boivent souvent au comptoir jusqu’à concurrence du nantissent.

Le comptoir seul est exempt du rigoriste de l’étiquette. Les membres des trois classes peuvent y fraterniser.

Bals de Paris, bals de barrière, cabarets, bouges et assommoirs

De par sa position géographique, le 13e arrondissement était une terre propice au développement à son voisinnage des établissements vendant des produits soumis à l'octroi. La naissance du secteur des Deux-moulins tient là son origine. Marchands de vins, salles de bal et autres s'installèrent face à Paris avant de devenir parisiens en 1860. Après la sociologie propre au 13e arrondissement a fait le reste.

Promenade à tous les bals publics de Paris, barrières et guinguettes de cette capitale (1830)

Physiologie des barrières et des musiciens de Paris par E. Destouches (1842)

Paris qui danse par Louis Bloch et Sagari (1889).

Les articles de L'Égalité (1889-1891)

Durant sa courte existence, l'éphémère quotidien socialiste L'Égalité (958 numéros entre février 1889 et octobre 1891) s'intéressa à plusieurs reprises aux bals publics de Paris et aux débits de boissons. Il republia des séries d'articles (qui y reprenait, parfois avec moins de détails des textes parus en 1885 et 1886) sous les signatures d'Emmanuel Patrick et d'Auguste Lagarde (en fait Louis-Auguste Lagarde, décédé en 1890, qui utilisait ces pseudonymes), qui entrainèrent les lecteur dans tous les coins de Paris y compris les plus infâmes du 13e arrondissement.

Les bals de Paris par Emmanuel Patrick

"Les bals publics de Paris se divisent en deux-catégories : les bals proprement dits avec orchestre, et les musettes, où il n'y a pas d'orchestre. Mais par suite de l'extension arbitraire donnée au mot musette on comprend sous cette dénomination tous les petits bals n'ayant qu'un instrument de musique, violon, harpe ou piano. Ceux même qui ont à la fois un violon et un autre instrument sont rangés également parmi les musettes ; — cette classification est absurde, mais elle est généralement adoptée, à cause peut-être de sa flagrante absurdité.

Comme nous faisons une monographie des bals et que nous n'avons pas la secrète ambition de réformer le langage, ce qui d'ailleurs serait une entreprise au-dessus de nos moyens, nous allons adopter tranquillement la classification idiote dont on se sert partout, c'est-à-dire que les petits bals de marchands de vins, qu'ils aient un violon ou un orgue de Barbarie, seront appelés musettes. Voilà le lecteur averti."

Louis-Auguste Lagarde

- Le bal du Siècle - L'Égalité — 4 juin 1889

- Le bal Giraldon - L'Égalité — 4 juin 1889

- Les bals-musettes - L'Égalité — 12 juin 1889

Cabarets, bouges et assommoirs par Auguste Lagarde

Cabarets modernes ayant cessé d’exister

Cabarets existant

- L’Assommoir des Deux-Moulins - L'Égalité — 16 janvier 1891

- Le Bois tordu du boulevard de la Gare / Les Deux Moulins du boulevard de l’Hôpital - L'Égalité — 17-18 janvier 1891

Les bals de Paris - Deuxième partie par Auguste Lagarde

Bals disparus

- Avant-propos - L'Égalité — 12 mars 1891

- Le bal Figeac, 93 boulevard de la Gare - L'Égalité — 23 avril 1891

Autres lieux

Le cabaret de la Mère Marie, barrière des Deux-Moulins

- Le cabaret de la mère Marie vu par Alfred Delvau (1859, version courte)

- Le cabaret de la mère Marie vu par Alfred Delvau (1860, version longue)

- Le cabaret de la mère Marie vue par La Chronique illustrée (1869)

- Le cabaret de la mère Marie vu par Charles Virmaître (1887)

La Belle Moissonneuse

Le bal de la Belle Moissonneuse, fondé en 1823, était installé 31 rue Nationale (ancienne numérotation).

Et encore...

- Le cabaret du Pot-d'étain (1864)

- Un bal anonyme aux Deux-Moulins - Maxime du Camp (1875)

- Le cabaret des Peupliers - J.-K. Huysmans (1880)

D'autres établissements du 13e arrondissement eurent des renommées furtives ne consistant qu'à les citer sans entrer dans les détails. Si d'aventure, des éléments d'information étaient découverts, nul doute qu'ils auraient alors leur page. C'était le cas pour :

- Le bal des Fleurs ;

- Le bal Arnold dit le "bal des Boches", fermé en 1886, 161 boulevard de la Gare ;

- Le bal Péru ;

- Le bal des Troubadours, 73 boulevard d'Italie (Auguste-Blanqui) ;

- Le bal Bern, 127 boulevard d'Italie (Auguste-Blanqui).

Le bal du Progrès, 36 boulevard de l'Hôpital, souvent rattaché au 13e arrondissement, était en fait dans le 5e.

Chiffons et chiffonniers dans le 13e

Territoire en marge de la capitale, le 13e accueillait d'importantes communautés de chiffonniers qui se répartissaient en plusieurs points de l'arrondissement. Ces activités commencèrent à décliner à partir des années 1880 notamment à la suite de l'arrêté du 24 novembre 1883 dit "arrêté Poubelle", entré en vigueur le 15 janvier 1884, organisant l'enlèvement des ordures ménagères et prescrivant la mise en place par les propriétaires d'immeubles de récipients ad hoc à disposition de leurs locataires.

Les lieux

- La Cité Doré par Alexandre Privât d'Anglemont (1854)

- Le Cabaret du Pot-d’Étain (1864)

- La rue Harvey (1889)

La "Cité Tolbiac"

L'expression "Cité Tolbiac" est apparue dans la presse uniquement en août 1898. L'entrée de cette cité était peut-être située dans l'impasse Sainte-Marie, voie de 35 mètres sur 4 débouchant dans la rue de Tolbiac (impasse Tolbiac avant 1877).

- Les concierges des chiffonniers (Le Petit Journal — 5 août 1898)

- La Cité Tolbiac (La Patrie — 16 août 1898)

- La cité Tolbiac (Le Figaro — 16 août 1898)

- L'Exode des « Biffins » (Gil Blas — 16 août 1898)

- Le monde de la hotte (Le Gaulois — 20 août 1898)

Les gens

- Chiffons et chiffonniers (1872)

- Les chiffonniers de la Butte-aux-Cailles (1875)

- Portrait d'un chiffonnier de la Butte-aux-Cailles (extrait du précédant - 1877)

- La villa des chiffonniers (1897)

L'arrêté Poubelle et ses conséquences

L'arrêté du préfet de la Seine organisant l'enlèvement des ordures ménagères via une règlementation des réceptacles et des heures de dépôts et de ramassage allait mettre à mal la corporations des chiffonniers. Quelques journaux s'en émurent et organisèrent des campagnes de soutien aux "chiffonniers affamés à plaisir par l'administration" selon l'expression du Gaulois qui ne faisait pas dans la modération sur cette affaire.

- Arrêté du 23 novembre 1883 dit "arrêté Poubelle" (1883)

- Les chiffonniers de Paris (Le Gaulois — 17 janvier 1884)

- Une première distribution - Ve et XIIIe arrondissement (Le Gaulois — 23 janvier 1884)

- Conseil municipal – Séance du 8 février (Le Gaulois — 9 février 1884)

- L’enlèvement des ordures ménagères (Le Gaulois — 26 février 1884)

Dans la littérature