La défense passive de Paris

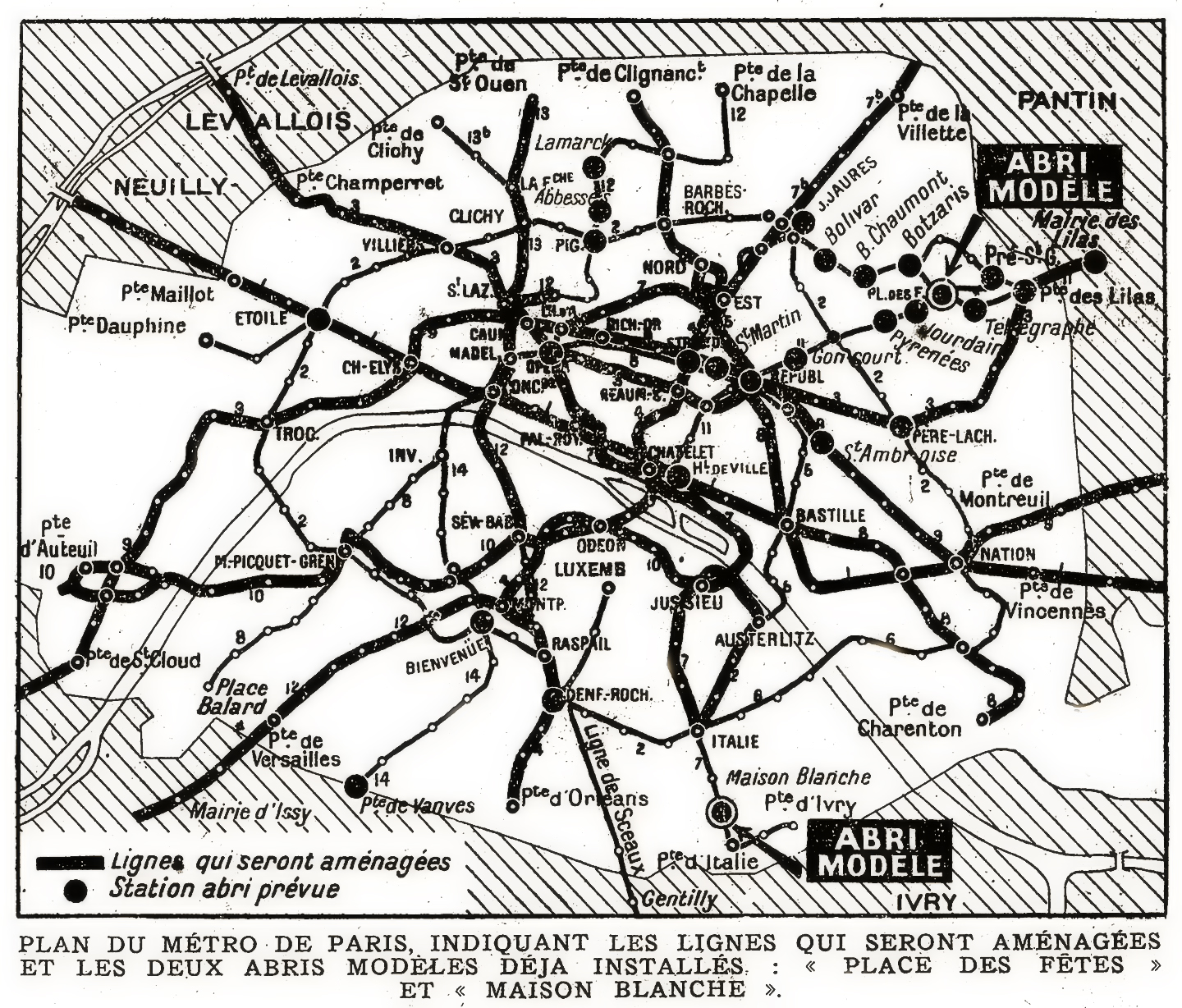

Le plus grand abri, pouvant recueillir 4.000 personnes, est en voie de construction à la Maison- Blanche

Le Petit Parisien — 29 octobre 1935

Un second abri modèle fut construit à la station Place des Fêtes

Nous avons signalé les efforts poursuivis en plein accord entre la préfecture de La Seine et la préfecture de police en vue assurer la protection de la population parisienne en cas d'attaque aérienne. Les abris repensés sont, on le sait, nombreux. D'autres, réalisant tous les progrès de la technique de la défense passive, sont en voie de construction. Le plus important va être établi à la station du métro de la « Maison- Blanche ». Il s’étendra sur 250 mètres de part et d'autre de la station. L'entrée aura lieu par les escaliers habituels de chaque côté de l'avenue d'Italie. Il comportera des systèmes de fermeture et de filtration de l'air d'un mode nouveau. M. Louis Gélis, député de Paris et conseiller municipal du quartier, qui a pris une part active à cette réalisation, nous a dit tout l'intérêt qu'offre eu vue de la défense passive cette adaptation des souterrains du métro.

Après un examen des diverses mesures envisagées, M. Gélis précise l'intérêt qu'offre l'œuvra en cours et à laquelle les deux préfets, secondés par MM. Guichard et Giraud, apportent une et vigilante attention.

— Mettre, observe M. Gélis, les familles à l'abri en les dispersant en province ? Mais l'attaque sera soudaine et l'évacuation de millions de personnes est un problème effroyable. La protection de Paris s’impose donc.

À mon avis, la protection idéale serait la construction d'abris dans les immeubles, car la population pourrait n'y réfugier dans le minimum de temps et le risque d'un « coup au but » serait limité.

Mais combien d’immeubles n'offrent à la bomba qu'une résistance illusoire, avec des caves généralement bien peu solides.

Aussi convient-il, selon moi, de ne pas s'en tenir uniquement à l'abri d'immeuble et d'orienter également les efforts vers les abris collectifs, très profonds, de grande capacité.

Or certaines parties du métro offrent par leur profondeur une protection quasi absolue aux engins dangereux. L'expérience de la dernière guerre a montré tous les services que peut rendre le chemin de fer souterrain.

Mais, depuis, la technique des gaz agressifs a fait des progrès redoutables et la protection contre les bombes doit s'accompagner d'une sécurité totale à l’égard des gaz. Pour obtenir celle-ci, des dispositions ont été imaginées par tes techniciens et sont en cours de réalisation. Leur application a été facilitée, par les accès du métro ; aussi M. Gélis se propose-t-il d'en demander la généralisation.

A. Véran.

Sur le Métropolitain dans le 13e

Les lignes réalisées :

Ligne 2 Sud (Lignes 5 et 6)

- Le Métropolitain dans les Catacombes (1902)

- La ligne Trocadéro-gare d'Orléans (1903)

- Le Métro sur la rive gauche (1903)

- La station place d'Italie (1903)

- Le Métro passe la Seine : Place d’Italie - Nation (1903)

- Le tronçon Place d'Italie-Pont d'Austerlitz (1905)

- Le Métropolitain (Place d'Italie-Place Mazas - 1906)

- Le métro sur la rive gauche : De l'Etoile à Passy et à la place d’Italie.- Ce qu'on voit sur la nouvelle ligne. — La durée du parcours.(1906)

Ligne 6 (place d'Italie- Nation)

Ligne 7

- Le Métro : où en sont les travaux (1909)

- Brève histoire de la ligne de Métro n° 7 (1926)

- Inauguration de la ligne Odéon-Place d'Italie (1930)

- La défense passive de Paris (1935)

- Les moyens dont disposent les Parisiens pour sauver leur vie (1936)

- La défense passive de Paris (1936)

Ligne 10

- Inauguration de la ligne de Métro n° 10 (1930)

- La ligne métropolitaine n° 10 doit être prolongée jusqu'à Austerlitz (1932)

La statue de Jeanne d'Arc située boulevard Saint-Marcel est due au sculteur Émile-François Chatrousse renommé pour être représentatif de l'art du Second Empire.

La statue de Jeanne d'Arc située boulevard Saint-Marcel est due au sculteur Émile-François Chatrousse renommé pour être représentatif de l'art du Second Empire.