Anticipation

L’alerte, les gaz, les moyens dont disposent les Parisiens pour sauver leur vie

Le Journal — 15 octobre 1936

Nous avons vu, hier, comment les différents services de défense passive opéreraient au début d'une attaque aérienne, comment l'alerte serait donnée, comment on procéderait à l'extinction des lumières de la ville, comment on organiserait la lutte contre le feu, les secours sanitaires. Voici évoquées aujourd'hui les importantes questions des abris et des masques à gaz.

Si l'on en juge par la fréquence des éclatements de bombes, les avions ennemis, malgré les efforts de la D. A. T. (défense aérienne du territoire), sont nombreux dans le ciel de Paris !

Tous ceux qui ne participent pas à la défense passive se ruent vers les sous-sols.

On consulte, d'un coup d'œil furtif, l'affiche placardée dans chaque immeuble. Elle indique, on le sait, les précautions à prendre en cas de bombardement aérien. Elle porte l'adresse de l'abri le plus proche.

Que vaudra-t-il, cet abri ? S'agit-il d'une des 34.000 caves recensées par la prélecture de police, où peuvent se réfugier 2.300.000 personnes et sur l'efficacité desquelles le maréchal Pétain, alors inspecteur général de la défense aérienne, écrivait en 1931 :

« Les abris constitués par les caves d'immeubles ne protégeront d'aucune manière contre les explosifs aux points de chute de ceux-ci, mais ils protégeront contre les éclats. »

Abris de première catégorie

Nombreux sont donc ceux qui cherchent à gagner les abris dits de première catégorie, c'est-à-dire les sous-sols des établissements qui, par leur caractère ou leur importance, ont été rattachés à l'organisation générale de la défense passive : usines, grands magasins, importantes administrations privées, gares, hôpitaux, casernes.

Là, on le sait, des mesures particulières ont été prises.

On conçoit donc aisément pourquoi la plupart des Parisiens se sont précipités de préférence dans ces abris.

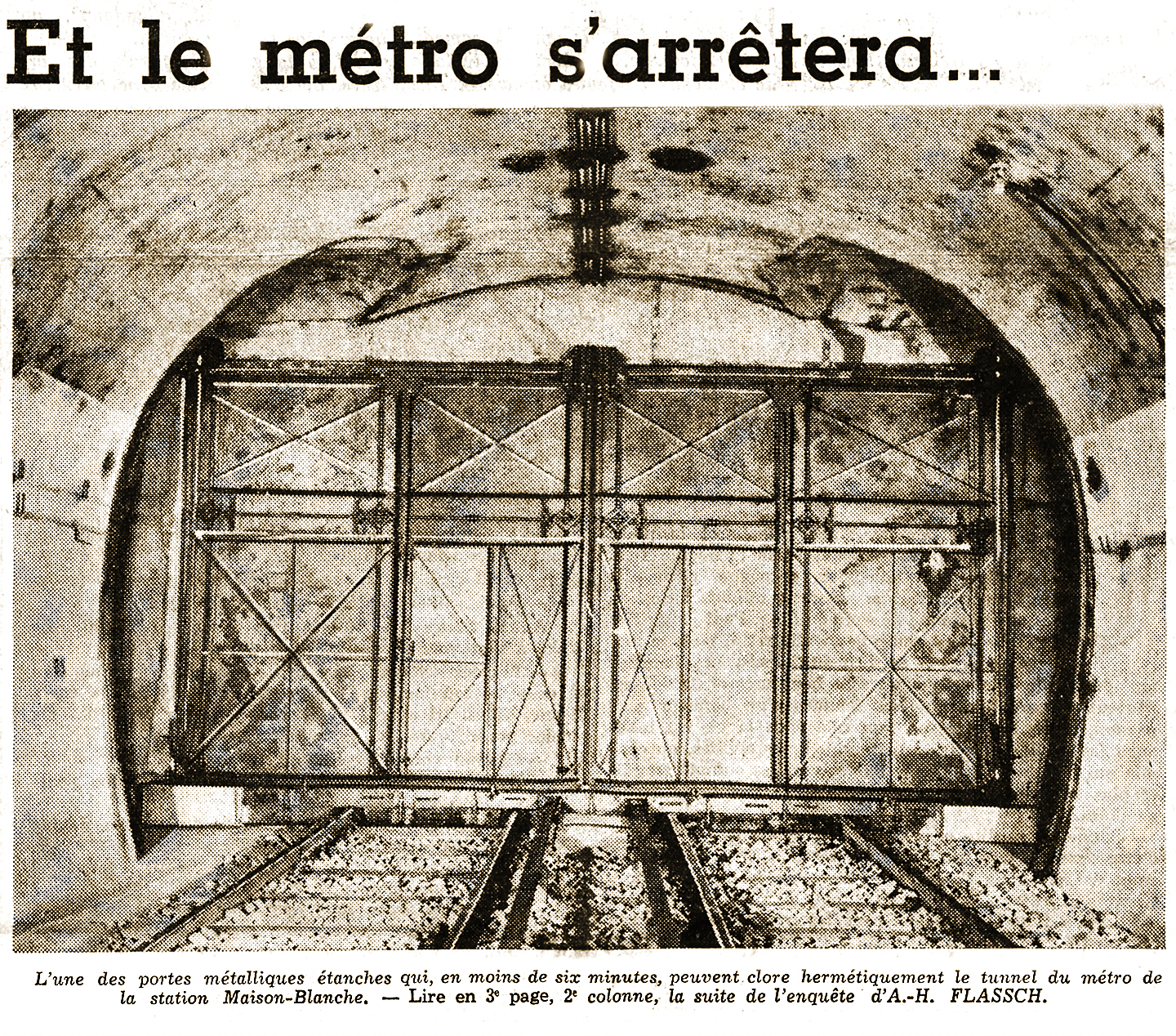

L'immense scaphandre du métro

Mais ceux qui ont la chance d'habiter à proximité des grands abris aménagés dans les sous-sols du métropolitain ne songent point à se rendre ailleurs. Ils savent, en effet, que ces sous-sols vont leur offrir le maximum de confort et de sécurité. À la station Maison-Blanche, par exemple, dès le début de l'attaque, des portes étanches sont, comme par miracle, sorties des murs. Elles sont à deux battants, ces portes, et peuvent s'ouvrir dans les deux sens, par simple poussée. Il n'y a donc aucun risque de voir là se renouveler le drame effroyable qui — chacun s'en souvient encore — se produisit durant l'autre guerre à la station Bolivar, où plusieurs personnes moururent étouffées.

Mais alors, dira-t-on, si ces portes s'ouvrent si facilement, l'air de la rue chargé de gaz toxiques, ne va-t-il pas pénétrer ? À peine a-t-on émis cette crainte, en poussant la porte, qu'un courant d'air violent, venant de l'intérieur, vous rassure. Non seulement ce courant d'air chasse l'air vicié, mais encore il débarrasse des poussières nocives qu'on risquerait d'apporter dans les plis des vêtements.

La première salle, où d'habitude on distribue les billets, constitue un premier « sas ». Il faut pousser d'autres portes pour gagner l'escalier et, là encore, un courant d'air se produit ; la pression, ainsi que l'indique un manomètre, est plus forte dans le second « sas » que dans le premier.

On descend ! Sur les quais, sur les voies, où le courant force a été coupé.

On se prépare à vivre jusqu'à la fin de l'attaque. Aucune lumière, ni celles de la station, ni celles du tunnel, que le métropolitain produit par ses propres, moyens, n'ont été éteintes. Elles ne présentent, on le devine, aucun danger, car nous nous trouvons à plusieurs mètres sous sol.

Les personnes qui, pour la première fois, pénètrent en cet abri modèle, constatent, non sans surprise, que de chaque côté des quais, à quelques centaines de mètres, le tunnel est complètement bouché ; et leur étonnement sera complet lorsqu'elles apprendront qu'il n'a pas fallu plus de six minutes pour disposer les portes blindées, cimenter la base et rendre l'étanchéité complété.

L'abri de la station Maison-Blanche, comme d'ailleurs celui de la place des Fêtes, peut être en effet comparé à un immense scaphandre présentant une surface utilisable de 5.000 mètres carrés.

C'est dire qu'il peut accueillir plus de 15.000 personnes.

L'efficacité des masques

Ainsi des milliers de personnes, à plusieurs mètres sous sol, sont en complète sécurité. Nulle d'entre elles n'a conservé le masque à gaz devenu inutile.

Des groupes se forment. On parle.

On discute sur les différents modèles de masques :

« Ils ne sont pas toujours efficaces, estiment quelques-uns, surtout si l'on envisage l'emploi par l'ennemi de gaz inconnus ».

Une personne compétente — il s'en trouve toujours dans une agglomération quelconque — rétorque en rappelant les déclarations faites à ce sujet par M. Kling. Le directeur du laboratoire municipal de chimie n'a-t-il pas affirmé que les engins de protection actuels ne mettent plus en œuvre comme autrefois les propriétés chimiques, spécifiques de chaque gaz, mais les propriétés physiques communes à tous les gaz agressifs, sans exception.

Il faut que chacun achète son masque

La voilà bien, la délicate question !

La loi du 8 avril 1935, en énumérant les obligations des communes, des départements et de l'État, n'y a pas fait figurer la fourniture des masques à la population civile.

Comblera-t-on cette lacune ? L'État, paraît-il, ne peut disposer d'une somme aussi considérable. Il s'est contenté de réglementer la fabrication, la vente et le contrôle des masques à gaz ; il a fait connaître à la population, par des brochures, par des affiches apposées dans tous les commissariats, les noms des fabricants dont les modèles ont été agréés par le ministère de la guerre et la préfecture de police.

Chacun doit acheter son masque !

Fin d'alerte

Mais voici qu'un haut-parleur annonce la fin de l'alerte. On gagne la sortie. Dans Paris, les sirènes et les avertisseurs hurlent à nouveau. Les premières font entendre un son continu de trois minutes, les seconds un son alterné de quatre tons, mi, sol, do, mi, mi, sol, do, mi !

Cinquante véhicules de forme curieuse parcourent en hâte la capitale. Ils transportent un matériel de désinfection.

Bientôt les lumières renaissent ; les voitures particulières circulent ; la vie reprend !

Mais nombreux sont les Parisiens qui songent à quitter Paris afin de ne point revivre d'aussi désagréables moments.

Les organisateurs de la dépense passive n'ont-ils pas envisagé, l'éloignement et la dispersion de la population ?

A.-H. FLASSCH.

Sur le Métropolitain dans le 13e

Les lignes réalisées :

Ligne 2 Sud (Lignes 5 et 6)

- Le Métropolitain dans les Catacombes (1902)

- La ligne Trocadéro-gare d'Orléans (1903)

- Le Métro sur la rive gauche (1903)

- La station place d'Italie (1903)

- Le Métro passe la Seine : Place d’Italie - Nation (1903)

- Le tronçon Place d'Italie-Pont d'Austerlitz (1905)

- Le Métropolitain (Place d'Italie-Place Mazas - 1906)

- Le métro sur la rive gauche : De l'Etoile à Passy et à la place d’Italie.- Ce qu'on voit sur la nouvelle ligne. — La durée du parcours.(1906)

Ligne 6 (place d'Italie- Nation)

Ligne 7

- Le Métro : où en sont les travaux (1909)

- Brève histoire de la ligne de Métro n° 7 (1926)

- Inauguration de la ligne Odéon-Place d'Italie (1930)

- La défense passive de Paris (1935)

- Les moyens dont disposent les Parisiens pour sauver leur vie (1936)

- La défense passive de Paris (1936)

Ligne 10

- Inauguration de la ligne de Métro n° 10 (1930)

- La ligne métropolitaine n° 10 doit être prolongée jusqu'à Austerlitz (1932)

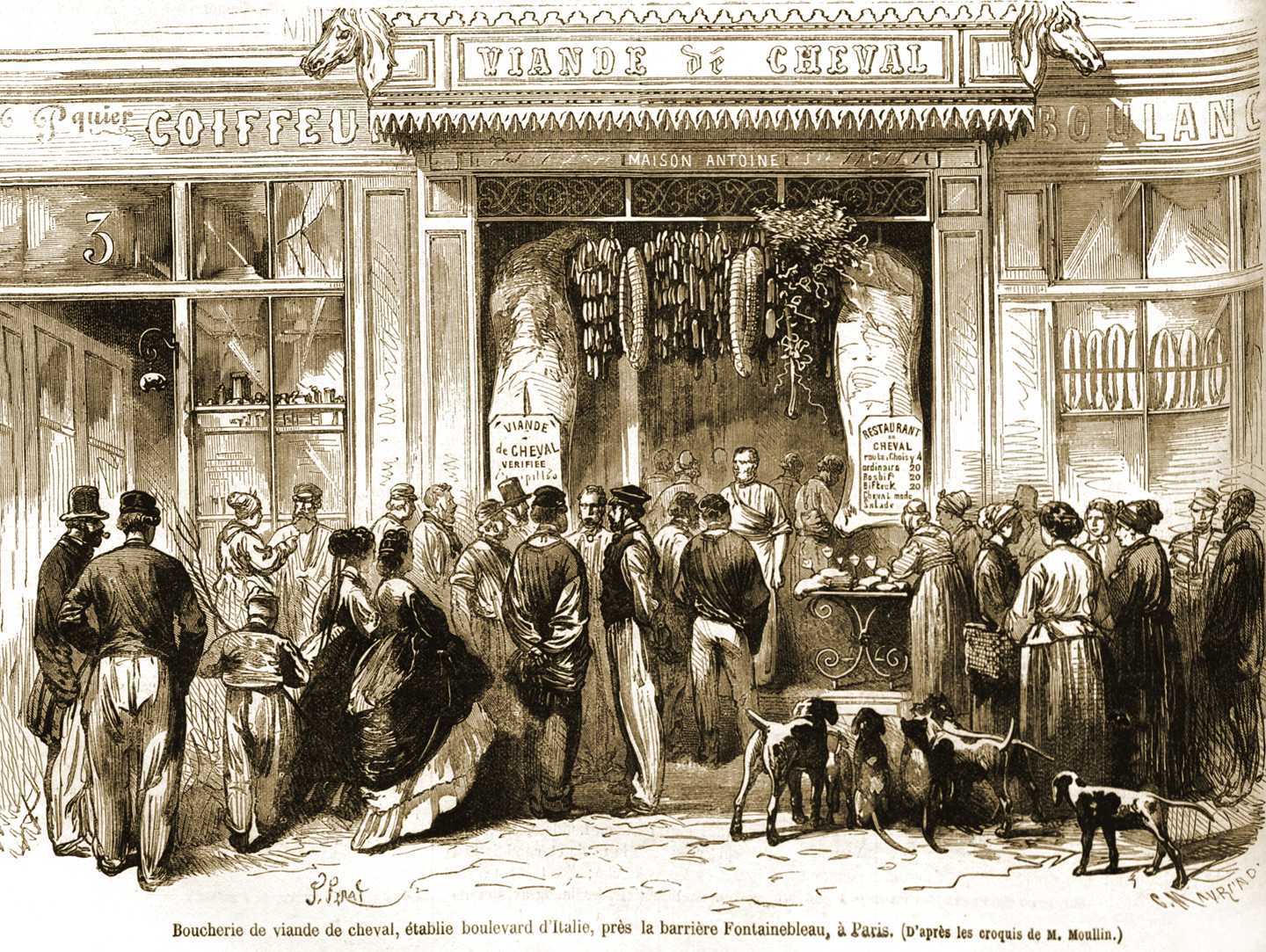

La première boucherie de viande de cheval a été ouverte le lundi 9 juillet 1866, boulevard d'ltalie, 3, ancienne barrière de Fontainebleau. Le prix de cette viande, qui était vendue sans os non adhérents aux morceaux (sans réjouissance), était d'environ deux tiers moins élevé que celui du bœuf.

La première boucherie de viande de cheval a été ouverte le lundi 9 juillet 1866, boulevard d'ltalie, 3, ancienne barrière de Fontainebleau. Le prix de cette viande, qui était vendue sans os non adhérents aux morceaux (sans réjouissance), était d'environ deux tiers moins élevé que celui du bœuf.