Le Décor de la vie

Gentilly

Le Temps — 15 avril 1936

I

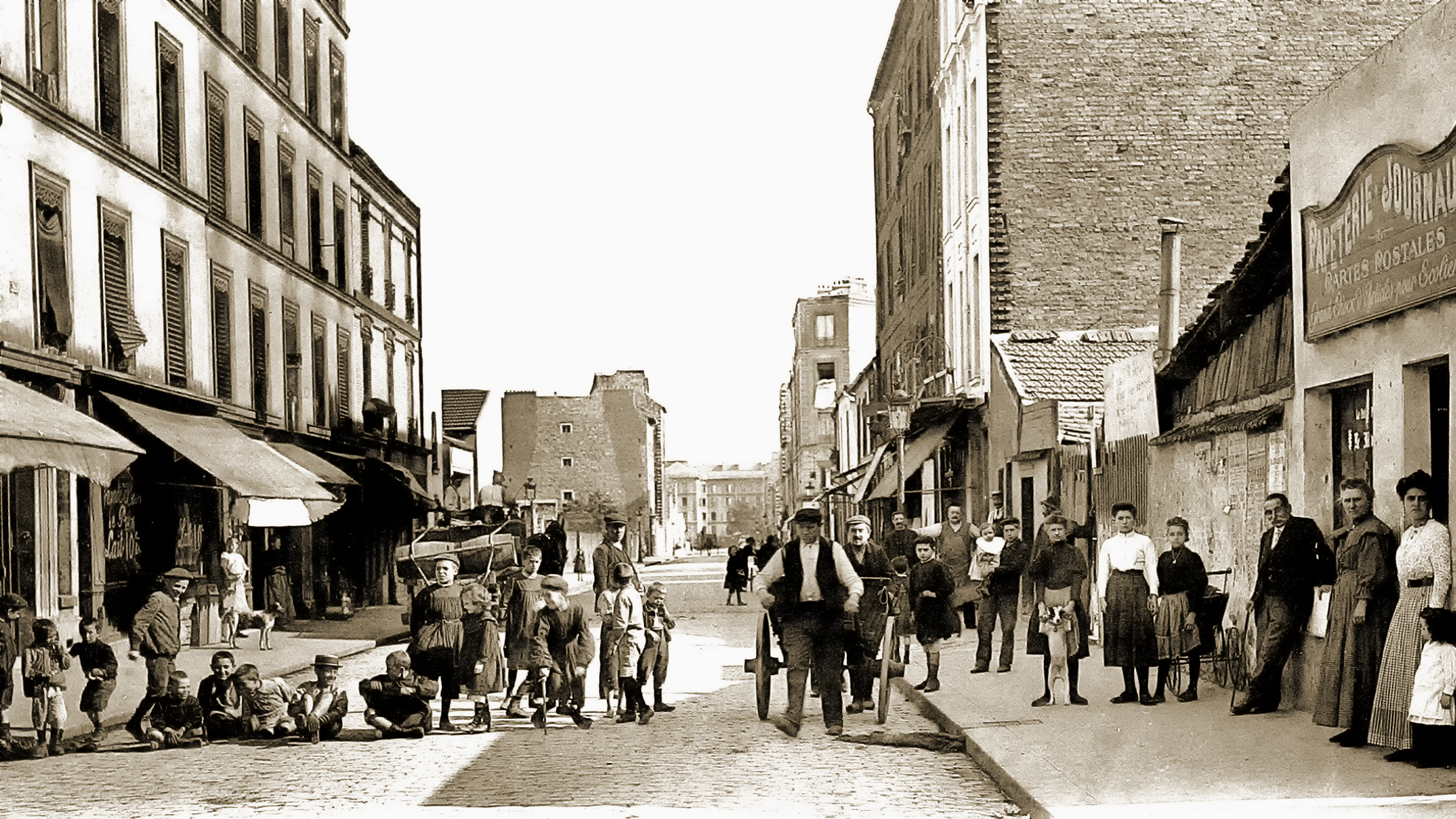

Alors que dans la plupart des communes limitrophes de Paris on discerne malaisément où finit l’un, où commence l’autre, il semble bien qu’à Gentilly, au contraire, on essaie de rétablir entre l’un et l’autre cette solution de continuité que je ne cesse de préconiser au nom de l’hygiène politique, sociale, administrative, physique, morale et esthétique.

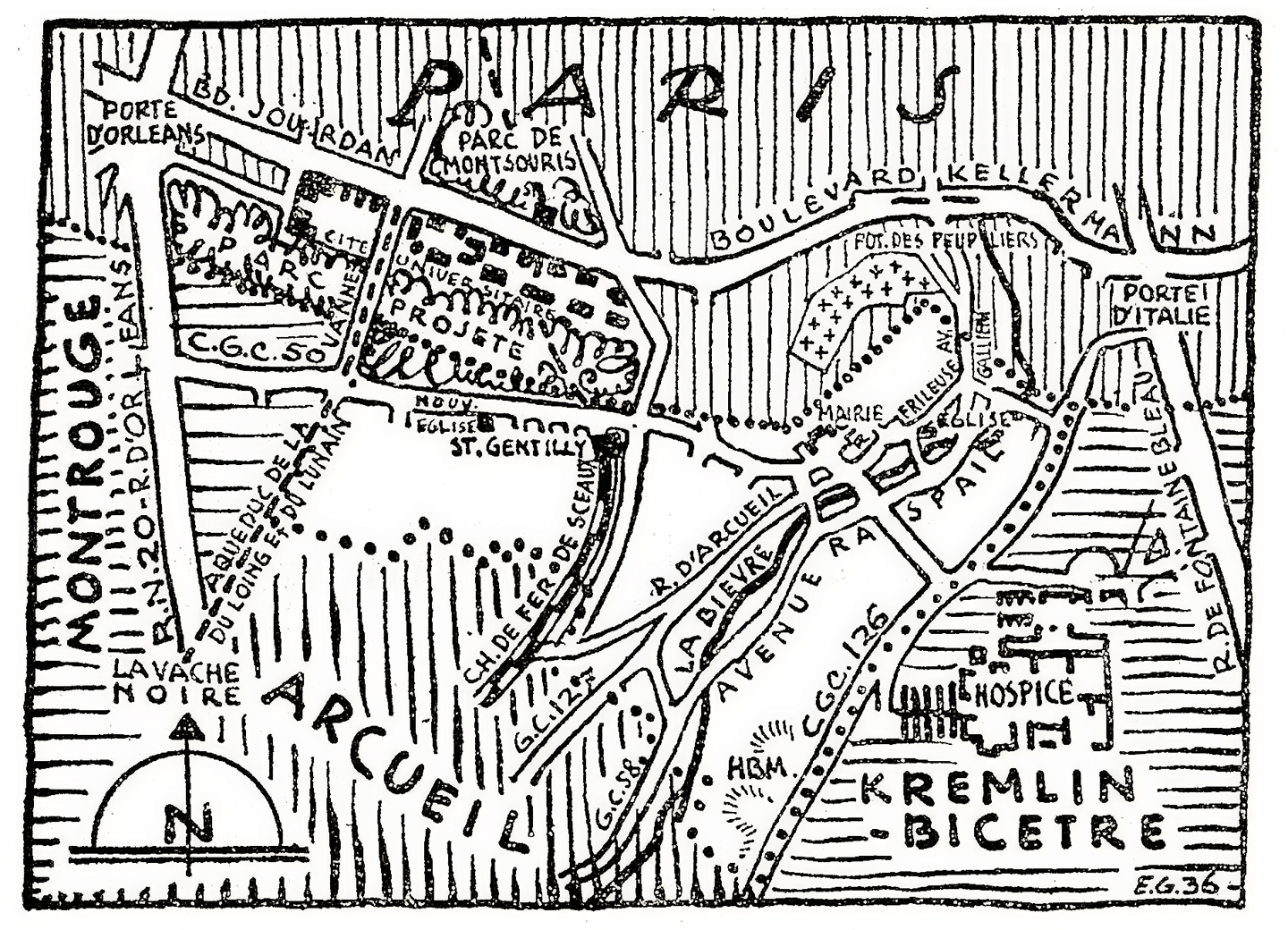

De la porte d’Orléans à la porte d’Italie, en effet, l’urbanisme se manifeste non seulement par des fragments ou des réussites de hasard, mais par une séquence d’agréments. La situation reste embrouillée au nord de l’hospice de Kremlin-Bicêtre ; mais l’aménagement de la zone non ædificandi parallèle au boulevard Kellermann, en vue d’une annexe de l’Exposition de 1937, servira de prétexte, souhaitons-je, à une opération de déblaiement. Si l’on y adjoint le parc de Montsouris et les jardins de la Cité universitaire, que prolongera, bientôt, jusqu’à la porte d’Orléans, un jardin de 5 hectares dont M. Greher a fourni les dessins aux services de la Ville de Paris, on pourra conclure, sous réserve de, quelques détails, comme la disparate des bâtiments de la Cité universitaire, que la beauté est contagieuse comme la laideur. Il suffirait d’un peu de suite dans les idées et d’un peu de bonne volonté pour, remodeler les abords de la capitale, suivant l'heureuse expression de M. Agache, l’urbaniste français à qui Rio-de-Janeiro, capitale du Brésil, doit son pian d’aménagement, d’extension et d’embellissement.

À quel prix a-t-il fallu payer la possibilité de cette indispensable remodèlation ? Ce sera la honte de notre époque que d’avoir toléré une pareille emprise des individus sur le domaine public. Il y aurait un livre à écrire non plus sur le Christ dans la banlieue, mais sur Caliban dans la zone. Si Joffre n’avait gagné la bataille de la Marne, les zoniers, leurs syndicats d’intérêts, leurs avocats, leurs spéculateurs n’auraient pas pesé lourd dans la balance, non seulement parce que l’ennemi serait parvenu jusqu’à la capitale, mais aussi parce que, même si l’ennemi n’y était parvenu, Galliéni les aurait expulsés. J’ai vu, de mes yeux vu, l’affiche par laquelle, à la veille de la bataille de la Marne, il les sommait, en style lapidaire, de vider avant vingt-quatre heures les lieux qu'ils occupaient indûment. Éternel recommencement ! Aujourd’hui des romanichels se sont emparés du fort de la Double-Couronne, à Saint-Denis ; ils l’occupent ; ils y ont hissé leurs roulottes, ils ont poussé l’ironie jusqu’à planter à l’entrée un écriteau avec ces mots admirables : Défense d’entrer. Digne préambule d’une campagne électorale pendant laquelle les citoyens conscients discuteront sur le point de savoir si la France penchera pour la Société des nations, pour l’Angleterre, pour l’Allemagne, pour l’Italie ou pour elle-même, simplement.

Mais revenons à Gentilly. Les histoires de la zone y pullulent. Citons-en une au hasard. Un propriétaire y possède 30,000 mètres carrés. Il les loue à un maraîcher, qui les sous-loue, par petites parcelles, à des indésirables. Une fois installés sur le terrain, ceux-ci ne s’en vont plus. Le propriétaire ne peut les expulser. Autre histoire : « Je t’achète ta baraque. Combien ? 2,000 ? 3,000 ? 4,000 ? D’accord. » On va chez le bistro. On signe. Coup d’œil à un tiers, nonchalamment accoudé sur le zinc. Celui-ci remonte au volant de son camion arrêté devant la porte, met en marche et réduit la baraque en miettes.

À ceux qui croient que nous vivons en des temps idylliques, je conseille de circuler, comme moi, sur la zone. L’époque, est loin où Victor Hugo pouvait dater, de Gentilly, ses Lettres à la fiancée.

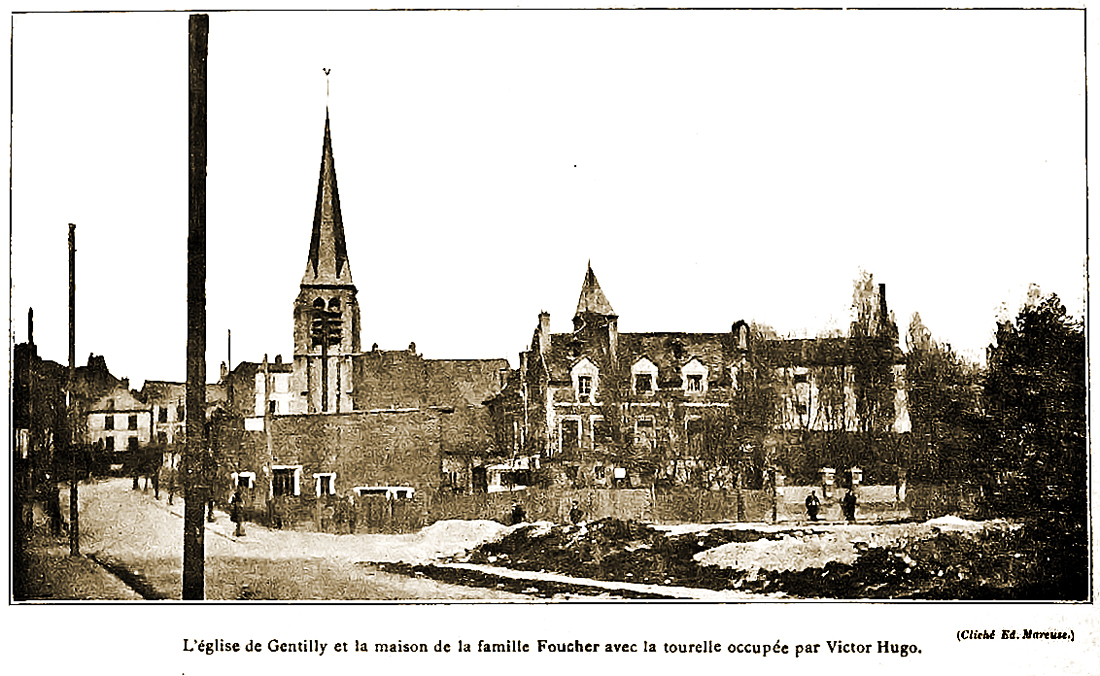

1822. Mai. Juin. Printemps parisien. Le poète a vingt-ans, comme le siècle. Il vient de se fiancer à Adèle Foucher ; mais citons le passage si connu de Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie :

« Victor, pendant que son livre paraissait (la première édition des Odes), était à Gentilly où Mme Foucher avait loué cette année-là. Il avait obtenu de passer l’été près de sa fiancée. Mme Foucher occupait un étage d’un ancien presbytère où il n’avait pas trouvé de chambre libre ; mais la maison rebâtie et toute moderne avait laissé debout une vieille tourelle de l’ancienne construction où il y avait une chambre, vrai nid d’oiseau ou de poète. Quatre fenêtres percées aux quatre points cardinaux recevaient le soleil à toute heure. Les locataires avaient un vaste terrain bordé à droite et à gauche de deux avenues de peupliers d’une hauteur et d’une épaisseur remarquables. Une partie de ce terrain, livrée à la culture, avait l’aspect joyeux de la pleine campagne ; le reste était en fleurs. Une des plantations de peupliers était longée par la Bièvre, qui séparait l’ancien presbytère de l’église. De l’autre on voyait la vallée gaie et verte. La propriétaire était une vieille femme alerte, nette, et rose âpre à l'économie et utilisant tout, jusqu’aux fous de Bicêtre, ses voisins. Quelques-uns, d’une folie inoffensive, avaient la permission de sortir, et fendaient son bois ou sarclaient son jardin... »

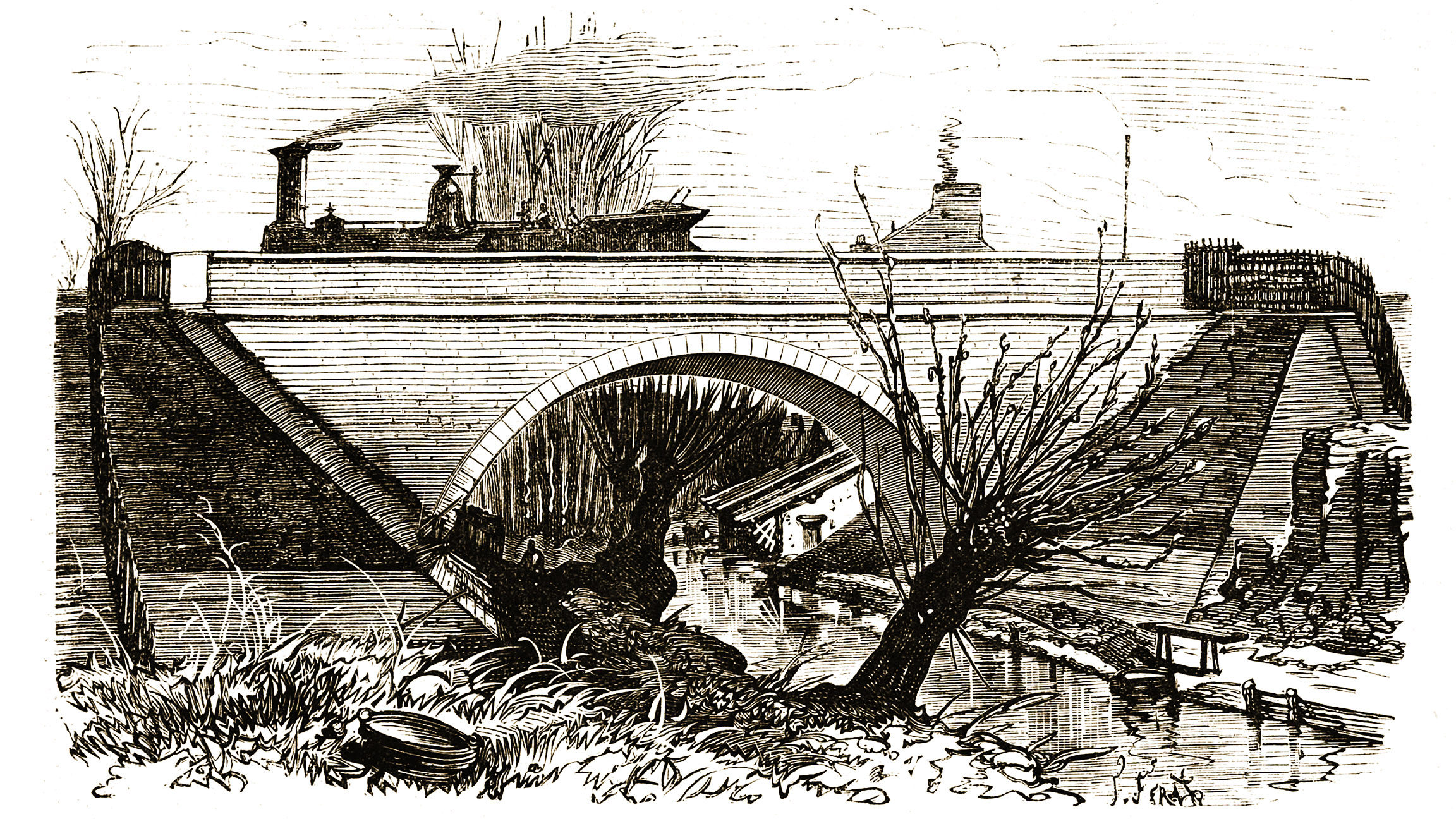

La maison ni la tour n’existent plus. La commission du Vieux-Paris essaya de les sauver. Georges Montorgueil, toujours attentif aux bonnes causes, intervint dans un article du Temps, le 24 octobre 1926. En vain. Le propriétaire, un fabricant de vinaigre, ne se laissa pas attendrir. Que d’aigreur ! La Bièvre, qui se répandait à ciel ouvert dans les prairies, chemine sous terre. Les peupliers qui, l’escortaient ont été abattus. Seule la poterne des Peupliers évoque encore, par son nom, la file indienne des arbres au fil de l’eau.

A lire également :

La maison de Victor Hugo à Gentilly (Georges Montorgueil, 1926)

Au point le plus bas, la poterne ouvrait la fortification laissant passer, avec la Bièvre, ceux qui sortaient de Paris, ceux qui y entraient. Le boulevard militaire l’enjambe par un ouvrage d’art gigantesque. Sur le côté, une rampe descend vers la poterne. Je fais comme elle. Un corbillard chargé de fleurs, roulant à toute allure vers le cimetière de Gentilly, emplit la voûte d’un vacarme de tonnerre. Il a failli m’écraser. Je salue.

Sitôt à l’air libre, un peu de verdure sourit au jeûne printemps. Un carrefour me présente ses deux routes. Celle de gauche s'appelle Raspail, dont le nom prend une intonation politique sous d’autres climats, mais convient à ce pays où Raspail et ses fils habitèrent, firent le bien. Celle de droite est dite la rue Frileuse ; comme elle parait sensible à la fantaisie, décrit des sinuosités entre des vieilles maisons, je l’adopte. Les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul occupent le numéro 2. Si j’en juge-par les hautes fenêtres de son premier étage et le toit à la Mansard, une ancienne vie de qualité a dû précéder leurs occupations charitables, mais humbles.

Au passage, des portes charretières s’ouvrent en contre-bas, sur des cours. Une odeur indéfinissable m’avertit que je ne suis plus dans un décor de vie rurale, mais de petite industrie. À la vérité, presque tout le bas-fond de Bièvre était et est occupé encore par des tanneries et des blanchisseries. Pour voir la pauvre captive, il faut pénétrer dans leurs cours. Elle est ici la source, c'est le mot, de toute activité et, au premier chef, de l’industrie du cuir, avec ses différentes ramifications, la tannerie, la mégisserie, la corroierie, la chamoiserie, la parcheminerie. Comme on pense, l’étirage, le passage au dégras-moellon, le séchage des peaux prisés chez l’équarisseur, à la Villette, le glaçage et le sciage des peaux-de mouton à l’intention des fabricants de chaussures et de ceintures, le défoncement et le battage des cuirs, la production des peaux chamoisées et du dégras-moellon, la fabrication du parchemin, et du vélin avec de la peau de veau mort-né, toutes ces manipulations ne vont pas sans dégager quelques parfums qui ne sont pas d’Arabie.

La rue Frileuse — quel nom charmant ! — passe devant l’église. De loin elle apparaît comme couvée par son toit aux vieilles tuiles. La tour du clocher, solidement épaulée aux quatre angles par des contreforts de pierre, n’en porte que mieux sa face que l’église, est en contre-bas de la rue qui suit sa nef quasi parallèlement, si bien qu’on peut analyser, les détails de son portail latéral, un portail de style gothique flamboyant, que surmonte une statuette de saint Saturnin, patron de la paroisse. Aussi bien le monument date-t-il de l’extrême fin du quinzième siècle. À l’intérieur, je ne vois rien d’autre à signaler qu’une chaire aux panneaux de bois sculptés de figurines assez remarquables, et une inscription mentionnant que saint Ignace de Loyola et saint François-Xavier, étant élèves de l’université de Paris, puis saint Vincent de Paul, étant principal du collège des Bons-Enfants, ont prié dans ce sanctuaire.

Un, terrain vague, en détachant celui-ci, permet d’entrevoir l’emplacement que devait occuper la maison décrite par le témoin de la vie de Victor Hugo, qui n’était autre que sa femme. Au delà, le coteau se relève ; la régularité solennelle des bâtiments de l’hospice de Bicêtre qui couronnent le paysage, lui confèrent une sorte de majesté terrible que ne parvient pas à entamer le désordre des constructions élevées de nos-jours à flanc de colline. Car Gentilly, pressant ses ateliers sur le bord de la Bièvre, a dû monter à l’assaut des hauteurs de Bicêtre, d’une part, et du plateau de Montrouge, d’autre part, pour trouver la place nécessaire au logement de ses habitants. Mais le sol qui dévalait au-dessous du fort de Bicêtre avait été évidé par des carrières de pierre ou d’argile plastique ; qui descendaient jusqu’au niveau de la Bièvre.

Avec le laisser-aller qui caractérise notre époque, on laissa remblayer ces souterrains avec les ordures ménagères des localités voisines, si bien que les matières enfermées fermentaient et s’enflammaient spontanément, à certains jours. Par l’ouverture de ces tunnels, s’échappait une fumée telle qu’on eût dit un cratère de volcan. Mieux encore, sur ces remblais à peine tassés, on prétendit bâtir, et l’on bâtit en effet un groupe d’habitations à bon marché. Symbole de notre indiscipline en effet installée, accroupie sur les gadoues. Naturellement ces immeubles, au lieu de les exposer au midi, on les implanta de telle sorte qu’ils ne peuvent pas recevoir le moindre, rayon de soleil. Comme ils s’élèvent très haut, sur des cours étroites, la vie qu’on y mène est assez semblable à celle qu’on mènerait au fond d’un puits.

Quelques-uns d’entre nous s’étonnent du développement du communisme ; or le communisme, il est fabriqué de toutes pièces, non par les pauvres gens, mais par ceux qui spéculent sur leur misère en paroles et en actes ! Poursuivons cet enchaînement mirobolant des circonstances. Ces lourds immeubles, d’une tristesse inconcevable, mais astucieusement bâtis sur des semelles de ciment armé qui en répartissent le poids et les maintiennent debout, contre toute vraisemblance, exercèrent une pression sur les tourbes du fond de la vallée. Le niveau de la Bièvre remonta ; son eau empuantie déborda sur les propriétés riveraines. Enfin, comme si le paroxysme n’avait pas été atteint, la municipalité acquit à un prix exagéré une partie des terrains remblayés pour en faire un stade ; mais leur pente est si raide qu’on ne peut les utiliser comme tel.

Léandre Vaillat.

Sur la commune de Gentilly

- Promenade au centre du Grand-Gentilly, près de Paris par l'abbé Thomas Dutruissard (1820)

- La disgrâce de Gentilly (1925)

- La maison de Victor Hugo à Gentilly (1926)

- Les mésaventures des habitants de la « rue de Gentilly » (1927)

- Gentilly, première partie (Le Temps, 1936)

- Gentilly, seconde partie (Le Temps, 1936)

Sur les communes limitrophes du XIIIe

Gentilly

- Promenade au centre du Grand-Gentilly, près de Paris par l'abbé Thomas Dutruissard (1820)

- Victor Hugo à Gentilly en 1822

- La maison de Victor Hugo à Gentilly (Georges Montorgueil, 1926)

- La maison des fiançailles était là... (Lucien Descaves, 1927)

L'inauguration des nouveaux marchés aux chevaux, aux fourrages et aux chiens, boulevards Saint-Marcel et de l'Hôpital, eut lieu le 2 avril 1878.

L'inauguration des nouveaux marchés aux chevaux, aux fourrages et aux chiens, boulevards Saint-Marcel et de l'Hôpital, eut lieu le 2 avril 1878.