Une visite aux Gobelins

Le Siècle — 31 mars 1901

On critique les Gobelins. — A propos d'une plaque. — Comment on fait une tapisserie. — M. Chevreul et les couleurs. — Les richesses du musée.

Depuis quelque temps, notre manufacture nationale de la tapisserie est fort souvent sur le tapis, si j'ose ainsi dire.

D'aucuns ont insinué que l'activité d'antan s'est peu à peu retirée de cette ruche ; que les métiers y moisissent dans un abandon déplorable, et que les rares chefs-d'œuvre sortis de ces ateliers uniques au monde, s'éparpillent, à la fantaisie des commandes particulières, au grand dommage de nos palais et musées nationaux.

Hier encore, on incriminait M. Leygues à propos de la tapisserie représentant Daphnis et Chloé, d'après Français, et cédée à un cercle de Constantinople.

Une visite aux Gobelins s'imposait.

La manufacture

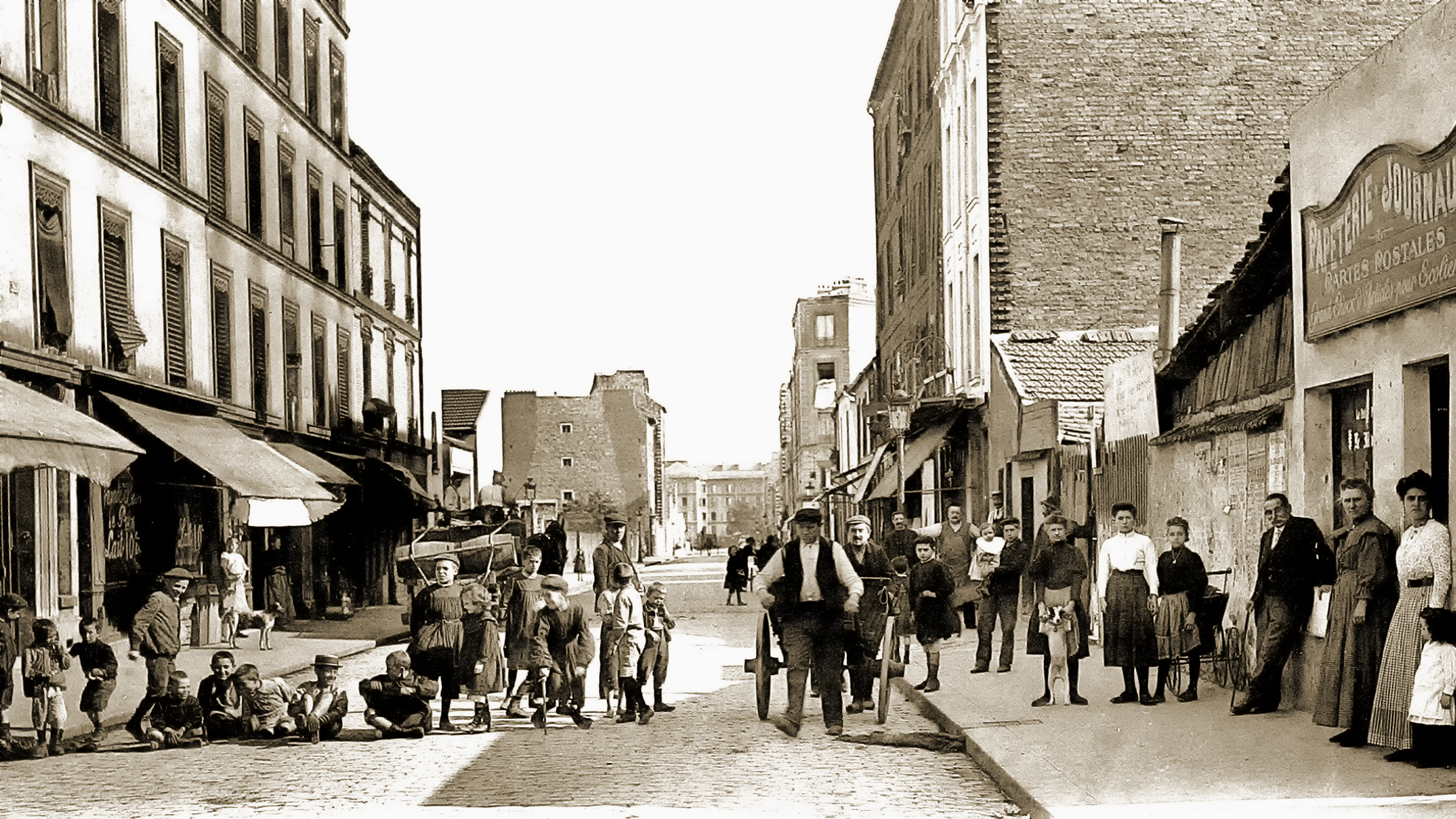

Ella s'érige là-bas, tout là-bas, en ce pittoresque quartier Croulebarbe que traverse la Bièvre, rivière si minuscule.

Que le nain vert Obéron jouant au bord des flots Sauterait par dessus sans mouiller ses grelots.

Les pavillons sont masqués par un mur épais sur lequel une inscription apprend au passant que : « Jean et Philibert Gobelin, marchands teinturiers en écarlate, qui ont laissé leur nom à la manufacture de tapisseries, avaient leur atelier sur les bords de la Bièvre, à la fin du XVe siècle. »

Cette inscription est sujette à caution, car si Jehan Gobelin a bien établi, vers 1450, dans le faubourg Saint-Marcel, une teinturerie et une fabrique de draps, on ne saisit pas pourquoi sa famille s'est immortalisée dans la tapisserie sans avoir jamais confectionné un centimètre-de tenture.

Un Alsacien disait : c'est une mauvaise plaque ! En effet, il n'est pas permis d'ignorer que c'est Henri IV qui, sur le conseil de Sully, installa, en 1607, la première manufacture de tapisseries « façon de Flandres ».

Quant à l'établissement actuel, il fut créé en 1602, par Colbert. Son titre définitif était : « Manufacture royale des meubles de la couronne », car on y avait aménagé des ateliers de broderie, de mosaïque, d'ébénisterie, de bronze, d'orfèvrerie, lesquels ne furent sup primés qu'en 1694.

Visite des ateliers.

Nous n'avons pas la chance de rencontrer M. Guiffrey, l'éminent administrateur général des Gobelins, mais son secrétaire, avec une affabilité à laquelle nous sommes heureux de rendre hommage, nous présente à M. Jacquelin, chef de l'atelier des tapis, et à M. Munier, chef de l'atelier de haute-lisse, qui se mettent aimablement à notre disposition.

M. Jacquelin s'arrête devant un métier récemment commencé, nous donne des explications techniques.

— Dans l'origine, nous dit-il, on coupait la tableau à reproduire par bandes de la largeur du métier et on les plaçait sous la chaine où s'exécute l'ouvrage ; mais le travail se produisant à l'envers de la chaîne devenait la contre-épreuve du tableau.

— On a remédié à cet inconvénient en faisant calquer le tableau sur papier végétal, également par bandes da la largeur du métier, et en plaçant alternativement ces bandes dans la chaîne, mais retournées de façon que la contre-épreuve ne fût pas négative.

Nous nous informons du recrutement des ateliers.

— Il est très simple, nous répond M. Jacquelin.

C'est l'école de dessin de la manufacture qui nous fournit, par voie de concours, nos futurs tapissiers. Nous n'en recevons que deux ou trois à la fois, et, à mérite égal, la préférence est toujours donnée aux enfants de la maisons Grâce à cette mesure, la moitié au moins du personnel provient des anciennes familles des Gobelins. Ainsi, il y a là des ouvriers dont les ancêtres sont entrés dans la manufacture en 1735.

Tout en nous faisant les honneurs de son département, M. Jacquelin nous désigna deux jeunes gens de quinze à seize ans occupés à monter un métier.

— Vous voyez ! ces deux garçons viennent de terminer leur apprentissage ; ils s'essaient au montage, travail mécanique, avant d'entreprendre le travail autrement relevé du métier.

— Que gagnent vos ouvriers ?

— Ils débutent tous à cent francs par mois et arrivent à un maximum d'environ 3,000 fr. par an. Il faut ajouter qu'ils sont logés dans l'établissement et qu'à l’âge de soixante ans une retraite leur est servie.

La haute-lisse.

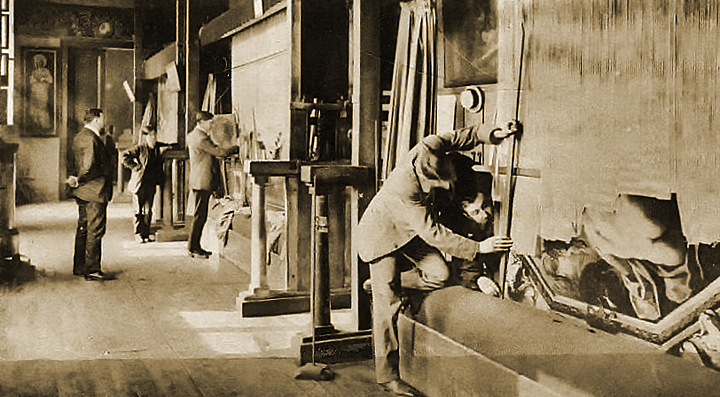

M. Munier, chef de l'atelier de haute-lisse nous continue ces précieuses explications :

— Comme vous le savez, sans doute, le métier de haute-lisse est ainsi appelé parce qu'il est placé en hauteur ou verticalement. L'ouvrier est assis derrière la chaîne sur laquelle se fait la tapisserie. Pour voir de sa place le résultat de son travail, il se sert d'une petite glace qu'il passe à travers les fils de sa trame.

Un ouvrier habile fabrique environ 1 mètre 50 de tapisserie par an. Au siècle, dernier, on était arrivé jusqu'à 3 mètres, mais aujourd'hui cela n'est guère possible parce que le travail est devenu plus minutieux et plus lent en raison même d'une plus grande recherche de la vérité du modèle. Actuellement, sur neuf métiers de haute-lisse, 36 de nos ouvriers fabriquent 45 mètres carrés par an.

Vous voyez qu'on ne chôme pas aux Go belins où presque tous les métiers sont occupés.

Voici un sujet pour la Bibliothèque Nationale : « Les Lettres, les Sciences et les Arts pendant la Renaissance ; une « République », d'après Joseph Blanc, pour l'Hôtel de Ville de Paris ; « Le Toucher », d'après Paul Baudry, pour le Palais de justice de Rennes ; « Jeanne d'Arc devant Patay », d'après J.-P. Laurens ; un panneau, allégorique pour Verdun ; un autre panneau décoratif pour l'Elysée; enfin une merveilleuse tapisserie pour la salle des mariages de l'Hôtel de Ville de Bordeaux.

Hommage à Chevreul

Nous entrons dans le musée et nous admirons en passant les tapisseries faites au temps de Louis XIV, lesquelles se ressentent toutes du sentiment de grandeur, de dignité, de noblesse qui se manifeste dans les productions du grand siècle.

Nous sommes curieux de connaître les matières tinctoriales employées dans les ateliers des Gobelins.

— Nous nous servons de quatre matières seulement, nous dit M. Munier : la gaude, la garance, l'indigo et la cochenille.

D'abord, les Gobelins achetaient les soies teintes à Lyon et ne teignaient-à la manufacture que les laines. Aujourd'hui, l'atelier de teinture est chargé de tout le travail ; il fournit même la manufacture de Beauvais.

C'est à Chevreul qu'on doit la classification par corps de couleurs et par tons dans chaque couleur. Grâce à lui, on est arrivé, dans l'art de la teinture, à dégrader les couleurs primitives au point d'en faire dériver des centaines de tons, dont le passage de l'un à l'autre est presque imperceptible. Après M. Chevreul, c'est M. Guignet qui dirigea la teinturerie des Gobelins. Son poste fut supprimé l'an dernier. Quant à M. Guiffrey, il s'occupe très ardemment, de son côté, à perfectionner la fabrication, et les résultats qu'il a déjà obtenus ne sont nullement négligeables.

En somme, les Gobelins n'ont pas démérité de leur illustre tradition, et le jour n'est pas proche où nous craindrons la concurrence.

Jacques Yvel

Sur la manufacture des Gobelins

- L'élargissement de la rue Mouffetard (Le Siècle, 24 septembre 1867)

- La reconstruction des Gobelins (1886)

- Le mystère des Gobelins (1894)

- Splendeur et misère des Gobelins(1894)

- A la manufacture des Gobelins (1900)

- Une visite aux Gobelins(1901)

- Les Gobelins - J. K. HUYSMANS (1901)

- Sauvons les Gobelins ! (1912)

Philippe Burty (6 février 1830 - 3 juin 1890) très influent critique d'art français qui contribua à la vulgarisation du japonisme et au renouveau de l'eau-forte, soutint les impressionnistes et publia les lettres d'Eugène Delacroix, habita rue du Petit-Banquier (rue Watteau) où il collectionnait les crépons à deux sous (rapportait Paul Arène).

Philippe Burty (6 février 1830 - 3 juin 1890) très influent critique d'art français qui contribua à la vulgarisation du japonisme et au renouveau de l'eau-forte, soutint les impressionnistes et publia les lettres d'Eugène Delacroix, habita rue du Petit-Banquier (rue Watteau) où il collectionnait les crépons à deux sous (rapportait Paul Arène).