Le mystère des Gobelins

Le XIXe siècle — 6 septembre 1894

LA « CONVERSION DE SAINT PAUL »

Quel est ce bruit ? — Aux renseignements. — Interview concluant

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

Un bruit sinistre, dont un de nos confrères s'est fait l'écho, a couru hier sur la rive gauche. M. Guignet, chef des ateliers de teinturerie à la manufacture des Gobelins, se serait aperçu que certaines parties d'un grand panneau de tapisserie représentant la Conversion de saint Paul avaient perdu toute la vivacité de leurs couleurs.

On attribuait la cause de cette décoloration à ce fait que M. Guignet aurait utilisé des procédés de teinture nouveaux, plus rapides et moins coûteux que ceux employés par feu M. Chevreul.

En l'absence de M. Guignet, nous avons eu la bonne fortune de rencontrer à la manufacture M. Émile David, sous-directeur des teintures, qui dément catégoriquement la nouvelle et n'entrevoit même pas quel a pu en être le point de départ. D'ailleurs, pour nous en démontrer l'invraisemblance, l'éminent chimiste nous a expliqué de façon très claire la nature des changements apportés à la teinture des laines employées pour la confection des tapisseries nationales.

Les nouveaux procédés

Deux faits seuls sont à retenir : la réduction de l'indigo par l'hydrosulfite de soude, et l'adoption de certains colorants industriels.

Anciennement, la dissolution de l'indigo constituait une opération longue et compliquée. M. Schutzenberger a imaginé de dissoudre simplement l'indigo dans de l'hydrosulfite de soude ; on obtient ainsi une teinture toujours prête, donnant des bleus superbes. Après de longues expériences, ce procédé a été adopté aux Gobelins, et M. David affirme qu'il n'a jamais donné et ne saurait donner aucun mécompte.

Les couleurs industrielles

D'autre part, du temps de M. Chevreul, on n'employait pour la teinture que les produits

végétaux classiques : garance et cochenille pour le rouge, indigo pour le bleu, gaude pour le

jaune.

D'autre part, du temps de M. Chevreul, on n'employait pour la teinture que les produits

végétaux classiques : garance et cochenille pour le rouge, indigo pour le bleu, gaude pour le

jaune.

Or, depuis, on s'est aperçu que certains corps dérivés du goudron fournissent des nuances d'un éclat et d'une solidité à toute épreuve. Autant la série de l'aniline est fugace et changeante, autant une autre série dite alizarine est résistante.

Les jaunes de l'alizarine, notamment, sont fort supérieurs à ceux de la gaude comme durée et comme éclat. Voilà la seule raison pour laquelle on les emploie, car leur prix de revient est sensiblement égal à celui des couleurs végétales. Du reste, il n'y a guère lieu de tenir compte de ce dernier élément, la manufacture teignant tout au plus 300 kilos de laine et 50 kilos de soie chaque année. Bien entendu, les chimistes des Gobelins n'ont point la naïveté de livrer aux ateliers des laines dont la résistance aux baisers du soleil n'aurait pas été sérieusement éprouvée. À toutes les fenêtres des laboratoires, on voit pendus de petits cartons garnis d'écheveaux dont une partie est recouverte par un carton noir. En comparant au bout d'un certain temps la partie exposée au soleil avec la partie cachée on apprécie instantanément la valeur de la teinture. Et pour qu'une laine soit déclarée bonne, elle doit n'avoir point subi de décoloration sensible après un an d'exposition.

Ajoutons encore que les chimistes des Gobelins inspirent toujours une certaine confiance aux personnes qui désirent de la teinture solide. Le ministère de la guerre, effrayé de la rapidité avec laquelle s'usait la soie bleue des drapeaux, a chargé la manufacture de lui préparer une soie qu'il impose maintenant à ses fournisseurs et qui donne toute satisfaction. La Compagnie de l'Est, trouvant que les broderies de ses voitures de première classe pâlissaient trop vite, s'est aussi adressée à notre grand établissement qui lui a donné la formule d'une teinture permettant d'obtenir des tons brun et orangé clair d'une résistance inconnue jusqu'ici.

Détail typique, les couleurs d'alizarine ne coûtent pas plus cher que les couleurs d'aniline ; mais les fabricants de nouveautés refusent de s'en servir parce que leurs étoffes dureraient trop longtemps.

Erreurs et légendes

Et pendant qu'il nous fait admirer les derniers écheveaux sortis de ces cuves si souvent critiquées, M. David nous confie que la fragilité de certaines tapisseries modernes est due à l'abus que beaucoup d'artistes font des teintes ultra-claires.

— Il est bien évident, nous dit-il, que le bleu ciel et le rose tendre, malgré l'excellence de la teinture, ne peuvent garder longtemps leur éclat. Et il suffit de regarder un instant les vieilles tapisseries, dont on vante sans cesse la conservation, pour voir que les artistes d'alors avaient soin de « monter » leurs tons.

Puis notre interlocuteur nous rappelle les légendes célèbres sur cette manufacture dont on croit toujours devoir déplorer la décadence.

D'abord, la légende de la Bièvre, dont l'eau communiquait à la teinture un brillant spécial, alors qu'une eau quelconque aussi propre que l'était la Bièvre à cette époque lointaine eût été tout aussi bonne.

Il y a aussi l'histoire des condamnés à mort qui pouvaient échapper au bourreau s'ils, se résignaient à venir prendre pension aux Gobelins, où on les gorgeait de viandes noires et de vin pour leur faire produire des urines dont la richesse ammoniacale permettait de jeter dans les tapisseries des coins de ciel d'un bleu idéal.

En somme, semble-t-il, beaucoup de bruit pour rien.

Sur la manufacture des Gobelins

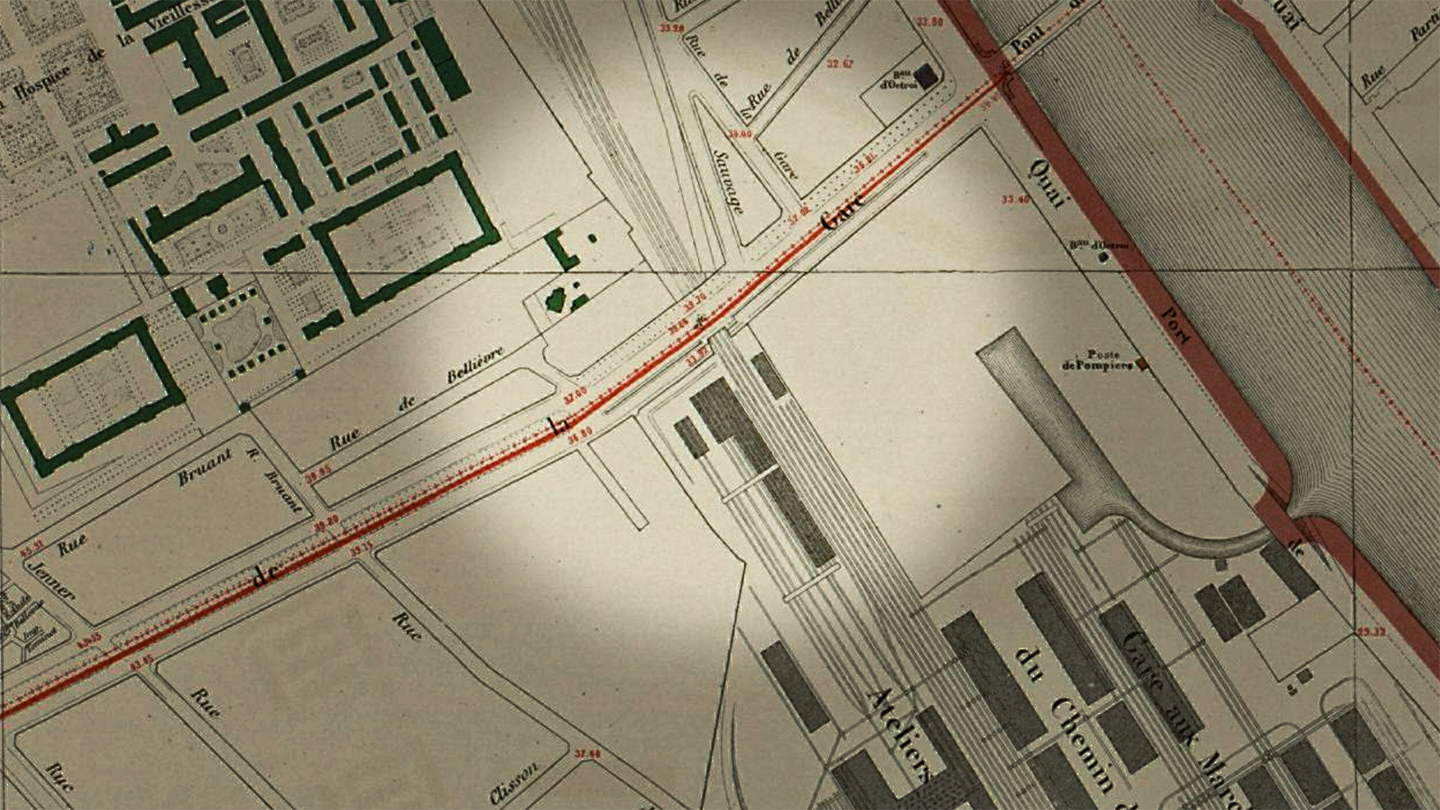

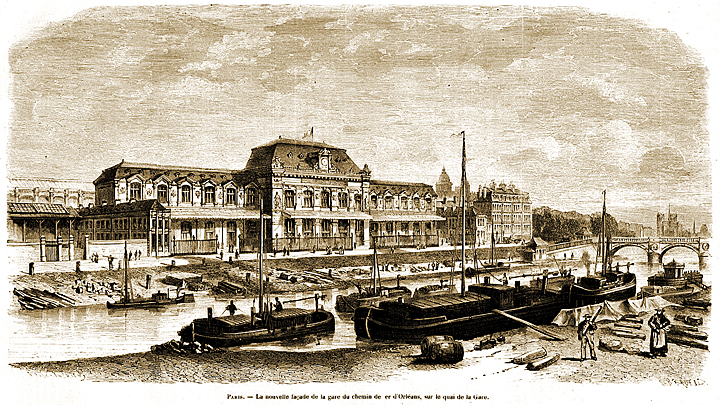

- L'élargissement de la rue Mouffetard (Le Siècle, 24 septembre 1867)

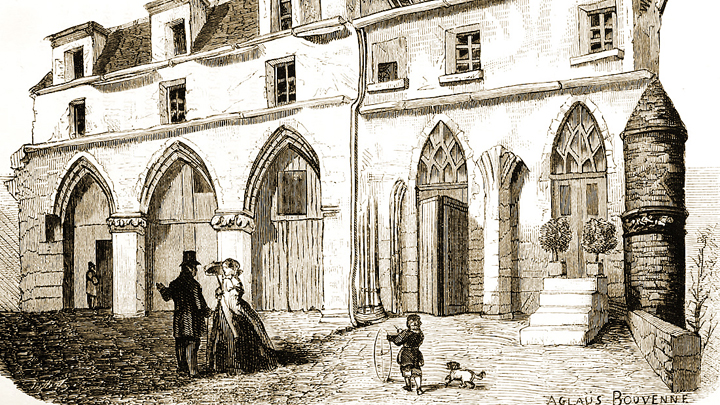

- La reconstruction des Gobelins (1886)

- Le mystère des Gobelins (1894)

- Splendeur et misère des Gobelins(1894)

- A la manufacture des Gobelins (1900)

- Une visite aux Gobelins(1901)

- Les Gobelins - J. K. HUYSMANS (1901)

- Sauvons les Gobelins ! (1912)