Les palais des Reines Blanche aux Gobelins

Le Journal des débats politiques et littéraires ― 10 novembre 1878

Si le vieil hôtel de Sens dont nous avons parlé il y a peu de jours, est, sur la rive droite de la Seine, un édifice curieux à voir, deux hôtels non moins anciens et tout aussi intéressants s'offrent sur la rive gauche aux yeux des amateurs du gothique.

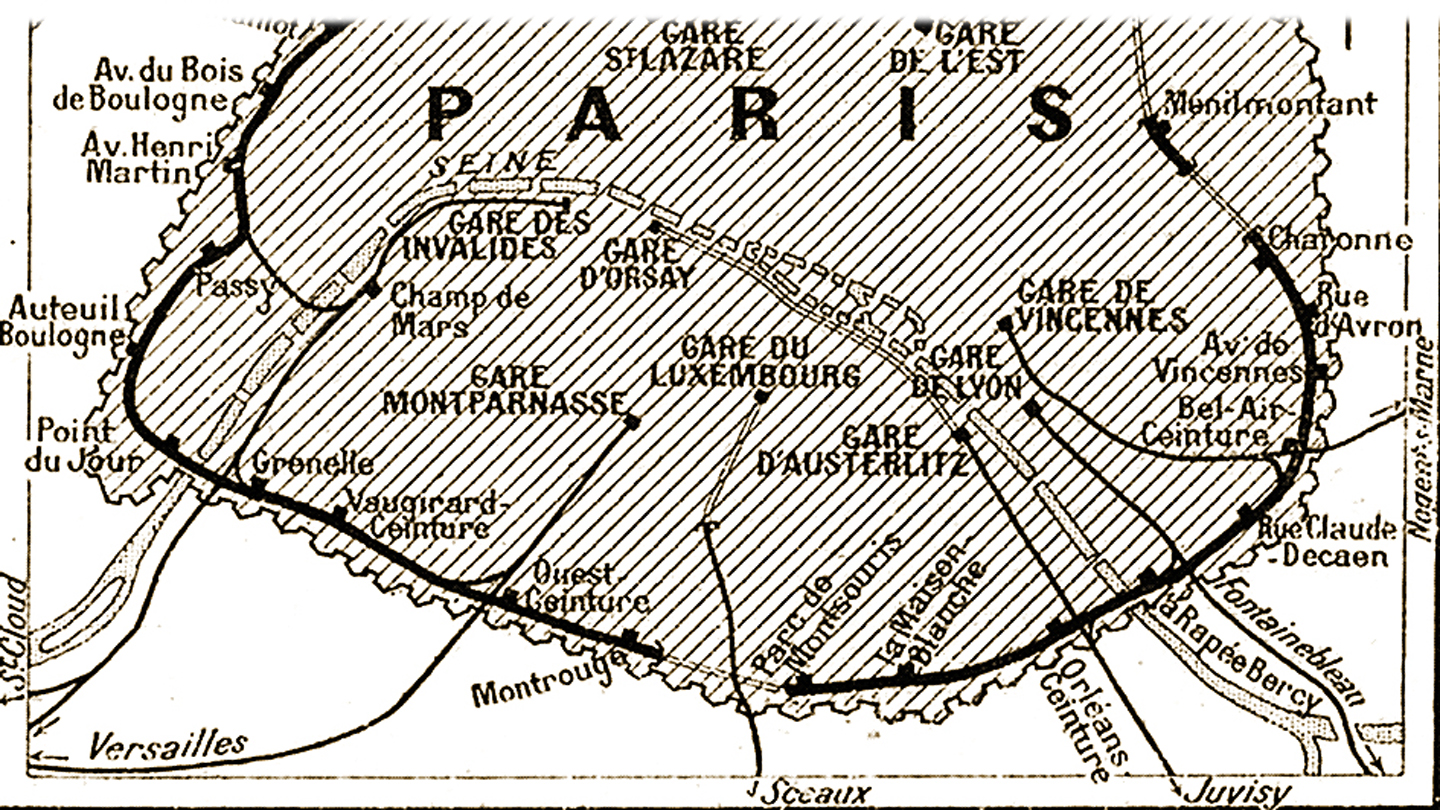

Dans la rue des Gobelins

L'un d'eux est plus qu'un hôtel c'est un vrai palais qui se développe dans la rue des Gobelins. Parfaitement conservé, et d'une étendue qui dépasse celle de l'hôtel de Cluny, dont il est contemporain, il se distingue par des détails de sculpture admirables. Il faut voir ses portes, ses fenêtres, ses tourelles, ses escaliers et ses triples souterrains. Quoiqu’approprié pour servir d'appartement et transformé dans certaines parties, son ensemble n'en possède pas moins de magnifiques proportions.

Cette résidence est peu connue. Elle était masquée, il y a peu d'années encore, par de vieilles maisons que de nouvelles voies de communication ont fait disparaître.

Quelques historiens prétendent que ce palais a été habité par la reine Blanche. On peut affirmer toutefois qu'il a été construit dans le cours du treizième siècle, et qu'il a été la résidence de Blanche, fille de saint Louis et de Marguerite de Provence. Cette dernière avait en outre dans la rue de Lourcine, voisine de la rue des Gobelins, une habitation qui devint, après sa mort, une communauté de religieuses.

Cette Blanche de France, dite, comme sa grand-mère, reine de Castille, et qu'il ne faut pas confondre avec elle, naquit à Jaffa en 1252, fut l'épouse d'un infant de Castille, et, devenue veuve, rentra en France où elle vécut jusqu'à sa mort qui eut lieu en 1320.

La rue de la Reine Blanche

En sortant de la rue des Gobelins, on traverse l'ancienne rue Mouffetard devenue avenue des Gobelins, et l'on a devant soi la rue dite « de la Reine-Blanche ». Tous les historiens sont d'accord pour affirmer que cette rue a été pratiquée sur les terrains laissés libres par la démolition du palais de la reine Blanche, — celle-ci, mère de saint Louis —, qui l'habitat vers l'année 1248.

En parcourant cette voie qui se développe parallèlement au boulevard Saint-Marcel, et en avançant vers son extrémité Est, on remarquera à gauche un portail énorme formé d'assises lourdes et d'une voussure massive. C'est l'ancienne porte d'entrée du palais de la reine Blanche, bâti dans le cours du douzième siècle.

La terrible catastrophe du 30 janvier 1393

On distingue, en entrant, l'escalier de bois vermoulu qui conduisait aux étages du bâtiment royal, et sans aucun doute aux grands appartements qui furent témoins de la terrible catastrophe du 30 janvier 1393 (*).

Ce soir-là, le roi Charles VI accompagné du comte de Joigny, de Robin, fils naturel de Gaston Phœbus, du comte de Foix, du fils du comte de Valentinois, de Nantouillet et de Gusay, assistait à un bal que donnait Isabeau de Bavière, femme de Charles VI.

Le roi et ses courtisans étaient déguisés en satires. Leurs habits étaient de lin collé sur toile avec de la résine. Comme personne ne les connaissait, le duc d'Orléans, son frère, qui était l'amant d'Isabeau de Bavière, prit un flambeau.et s'approcha si près qu'il mit le feu aux vêtements du roi. Le feu se communiqua rapidement à ses voisins de danse qui se trouvèrent enveloppés de flammes. La duchesse de Berry s'empressa d'étouffer sous sa robe les flammes qui dévoraient Charles VI, et le sauva. Mais les autres périrent après d’atroces souffrances.

Le palais fut démoli quelques années après. Ce sont les vestiges de cette résidence que l'on voit dans la rue de la Reine-Blanche.

La duchesse de Berry, dont il est question, était la femme du duc de Berry, l'ami intime du roi, qui, lors de la folie de Charles VI, partagea le pouvoir avec le fameux Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne (1392).

(*) En fait, le déroulement de ce bal dans le quartier des Gobelins n'est pas considérée comme

une vérité historique.

Selon Wikipedia, une seule source datant de 1844 évoque le chateau de la Reine Isabeau de

Bavière comme étant le lieu de la catastrophe.

Plus généralement, on considère qu'elle eut lieu au chateau de Saint-Pol,

à l'emplacement de l'actuel quai des Célestins (NdE)

A lire également