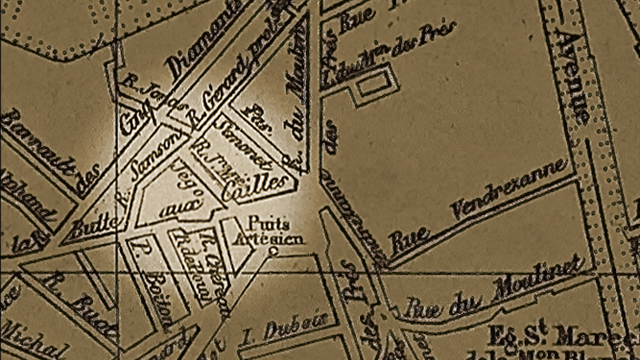

Le puits artésien de la Butte-aux-Cailles

Le Siècle — 27 aout 1865

Le puits artésien de la butte aux Cailles, dont nous n'avions pas visité le chantier depuis l'année dernière, est arrivé maintenant à une profondeur de 75 mètres, c'est-à-dire à 13 mètres 50 au-dessous du niveau de la mer.

Ce puits, au lieu d'être foré comme on a l'habitude de faire, est creusé à la pioche, comme les puits ordinaires : son diamètre est de 2 mètres en dedans œuvre. Il a été commencé le 14 juillet 1863, et l'entreprise a depuis lors traversé bien des phases. Après avoir percé une masse de 13 mètres d'épaisseur et être arrivés à une profondeur de 32 mètres, les travailleurs atteignirent la zone des calcaires grossiers, où ils rencontrèrent la première nappe, celle des puits du quartier. Cette nappe fut emprisonnée au moyen d'une tonne en fer, dont nous avons parlé en son temps.

À quelques mètres plus bas on rencontra des argiles, puis, à 42 mètres 30, on trouva un banc de sable, avec des pyrites, partie calcinée et partie tendre, d'où l'eau s'échappait en abondance ; c'était la seconde nappe, dite nappe des sables. Pour maîtriser celle-ci, on eut re cours à un cuvelage en bois saboté en fer, dont les douves furent descendues une à une et montées sur place au moyen de rainures. Une fois cette cuve montée, on la fit descendre plus bas d'abord, au moyen d’un levier mu par un treuil ; puis, quand il y eut entre la maçonnerie du revêtement et cette cuve un espace suffisant, on continua à la faire descendre au moyen de crics, et cette pression l'ayant fait enfoncer dans les argiles du fond, la nappe fut interceptée par le bas.

Mais l'eau, cherchant toujours l'issue la plus proche, reflua par le haut, et avec une telle abondance qu'il fut impossible de faire le joint de briques qui devait souder la maçonnerie supérieure avec le haut de la tonne ; la puissance de l'eau comprimée détruisait le travail avant que le ciment des joints eût pu prendre consistance. Il fallut alors donner à cette eau impétueuse une issue provisoire, ce que l'on fit en perçant dans les parois de la tonne un trou par où elle arriva en abondance dans le puits.

Au moyen de cette diversion, on put couler du ciment entre la tonne et les parois de la fouille, on put effectuer la soudure de briques, lui donner toute la résistance désirable ; puis quand cette maçonnerie eut acquis l'adhérence voulue, on boucha le trou de la tonne, et la nappe, sérieusement emprisonnée cette fois, resta dans sa zone normale. Cette tonne fût ensuite recouverte par une chemise de briques.

Nous avons insisté à dessein sur les détails de cette opération, pour mieux faire comprendre à nos lecteurs une des mille difficultés de l'entreprise.

Ceci fait, on continua à creuser à travers des argiles grisâtres, des argiles panachées, des argiles rouges, des argiles verdâtres et l'on arriva ainsi à la profondeur de 56 mètres 50. Ici on élargit la fouille par cinq retraites de 50 centimètres chacune, et le diamètre fut porté à 4 mètres.

Cependant, d'après les notions acquises par un sondage d'essai fait à côté du puits, on s'attendait à trouver à cette profondeur une nappe dont la rendement avait été évalué à 200 litres par minute, et, dans cette prévision, on monta une pompe qui pouvait en aspirer 500 litres dans le même espace de temps, puis on fit au fond de la fouille un trou de sonde pour savoir au juste où rencontrer la nappe attendue; mais, dès qu'on eût atteint la région de l'eau, celle-ci jaillit avec une telle force que tout ce qu'on fit d'abord pour l'intercepter fut inutile ; bondes ou bouchons boulonnés sautaient en l'air comme des bouchons de Champagne, et, malgré la pompe d'épuisement de 500 litres à la minute, à laquelle on en avait ajouté une autre d'un débit de 150 litres, l'eau, montant toujours, arriva jusqu'à la hauteur des calcaires grossiers, à travers lesquels elle s'échappait comme â travers une écumoire.

Cependant, au moyen d'une gargouille en bois, on parvint, après quinze jours, à couler dans le malencontreux trou de sonde du ciment qui finit par faire un bouchon solide, et l'eau fut arrêtée. Alors on put suffire à l'épuisement ; on monta une nouvelle pompe, de sorte qu'en pouvait expulser 1,100 litres d'eau à la minute ; et après ces préparatifs on alla résolument trouver à coups de pioche la nappe impétueuse, qui, ouverte cette fois surtout le diamètre du puits, arriva avec abondance, mais sans jaillir.

Cependant, les pompes marchaient à toute vapeur, et l'on creusa ainsi 3 m. 50 en traversant des conglomérats, des calcaires pisolithiques, de la craie tubulée. Là, l'eau arrivant toujours avec plus d'abondance, on remplaça la petite pompe, par une plus forte, et l'on se trouva en mesure de chasser 1,500 litres à la minute. A 50 centimètres au-dessus du niveau de la mer, l'eau tombait d'une hauteur de trois mètres en jets gros comme la cuisse, et le bruit de ces cascades, joint à celui des trois pompes d'épuisement, produisant un tapage infernal, on fut obligé d'avoir recours à des signaux de convention pour se faire comprendre du bas en haut ou du haut en bas.

À la cote 64 m. 50, on entreprit enfin d'emprisonner cette nappe comme les précédentes, ce à quoi l'on parvint après un travail de plusieurs jours (de jours et de nuits, bien entendu, car là on n'arrête jamais) et par un procédé que nous décrirons un autre jour, puis on continua la fouille jusqu'au point où elle en est aujourd'hui.

Le puits de la Butte-aux-Cailles, fait à la main contre l'ordinaire, offre à la géologie des curiosités exceptionnelles, puisqu'au lieu des détritus broyés qu'on remonte quand on emploie le trépan, on en extrait des blocs chargés de coquillages très intéressants à étudier ; l'un de ces blocs, extrait dernièrement, pèse 670 kilogrammes.

Dans les diverses couches qu'on a traversées, on a trouvé des bélemnites, des ostréas de divers genres, des ammonites, des oursins, des étoiles de mer, plusieurs spécimens de la terebratula spinosa, etc. ; nous avons même vu une dent de requin enchâssée dans un morceau de craie. Toutes ces curiosités prennent place dans le cabinet des collections établi dans le pavillon du conducteur des travaux, où elles sont placées dans des vitrines avec leur cote de gisement.

Sur le puits artésien de la Butte-aux-Cailles

Les travaux de creusement du puits artésien de la Butte-aux-Cailles durèrent globalement près de 40 ans dont 20 durant lesquels ils furent totalement à l'arrêt. Les travaux proprement dits commencèrent en avril 1863 et rencontrèrent de multiples difficultés qui ne permirent pas d'avancer significativement. La Commune de Paris n'épargna pas le puits et les communards incendièrent les installations. Après la Commune, les travaux reprirent mais s'interrompirent dès 1872 ou 1873 faute pour la ville de trouver un accord financier avec l'entrepreneur pour les travaux restant à accomplir mais aussi dans l'attente des résultats définitifs du creusement d'un autre puits artésien, place Hébert.

Première époque (1863-1872)

- Des nouvelle du puits artésien de la Butte-aux-Cailles (Le Siècle - 26 avril 1864)

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Siècle - 27 aout 1865)

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Journal des débats politiques et littéraires ― 18 septembre 1868)

Deuxième époque : le puits oublié (1872-1892)

Une fois les travaux interrompu, le puits artésien de la Butte-aux-Cailles tombe dans l'oubli.

Il faut dire que sa nécessité n'est plus évidente. Paris avait fait face à ses besoins en eaux et l'idée de base du

puits, avoir un jaillissement d'eau en un point haut de la capitale, n'est plus la seule réponse aux problèmes d'alimentation

en eau.

En 1889, le journal Le Figaro pose la question du devenir du puits sans susciter d'écho. En janvier 1892, c'est

le quotidien le Soleil, sous la signature de Marcel Briard, qui pose à nouveau la question mais cette fois,

une réaction semble s'enclencher.

Ernest Rousselle, conseiller municipal du quartier Maison-Blanche, se saisit de l'affaire et finallement, en juillet

1892, le préfet de la Seine décide de relancer les travaux et présente au conseil municipal de Paris un mémoire tendant

à la reprise des travaux interrompus depuis près de 20 ans.

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Figaro - 12 septembre 1889)

- Le puits de la Butte aux Cailles (Le Soleil - 8 janvier 1892)

Troisième époque : reprise des travaux et l'inauguration du puits (1893-1904)

Les travaux reprirent donc début 1893 et dans les premiers jours d'août 1897, l'eau tant recherchée,

enfin, jaillit. Cependant, l'histoire n'était pas terminée car ce n'est pas encore la nappe d'eau visée par les géologues

qui a été atteinte. Il faut encore creuser. La presse se montre de plus en plus critique ou sacarstique à l'égard du

chantier car il est clair que le puits artésien, 35 ans après son lancement, ne répond plus à aucune nécessité. Tout

au plus, sont évoqués un usage pour améliorer le flux des égouts voire l'idée d'une piscine gratuite pour les habitants

du quartier.

Le 16 septembre 1898, la nappe recherchée est atteinte. Les espoirs sont vite déçus, le débit s'avère faible mais suffisant

pour la piscine projetée. En attendant, l'eau, à 28°, s'écoulait dans une vasque à disposition des parisiens à raison

de 600 litres à la minute avant d'aller se perdre dans les égouts. Le puisatier mourut. Deux ans après, sous la direction

du fils du puisatier, on se remit à creuser. Le 19 novembre 1903, une nouvelle nappe était atteinte à la cote 582,40

mètres. Cette fois, on décida d'arrêter les frais. L'inauguration officielle du puits eu lieu le jeudi 7 avril 1904

à 2 heures.

- Reprise des travaux à la Butte-aux-Cailles (Le Soleil - 19 janvier 1893)

- Un travail cyclopéen (Le Soleil - 27 janvier 1896)

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Temps - 11 août 1897)

- Un travail cyclopéen (2) (Le Soleil - 24 août 1897)

- 1898, les travaux ne sont toujours pas terminés (Le Monde illustré – 1er octobre 1898)

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Petit-Parisien - 22 octobre 1898)

- Pour prendre un bain (Le Temps - 24 juillet 1901)

- Un puits artésien (Le Français — 24 septembre 1902)

- Les eaux thermales de la Butte-aux-Cailles. (La Presse — 23 novembre 1903)

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Petit-Journal - 22 décembre 1903)

- Inauguration - Discours de M. de Pontich, directeur administratif des Travaux de Paris, représentant le préfet de la Seine

- Inauguration - Discours de M. Henri Rousselle, conseiller municipal du quartier de la Maison-Blanche

- A propos de l'inauguration du puits artésien de la Butte-aux-Cailles (Le Voleur — 24 avril 1904)