Inauguration du puits artésien de la Butte-aux-Cailles.

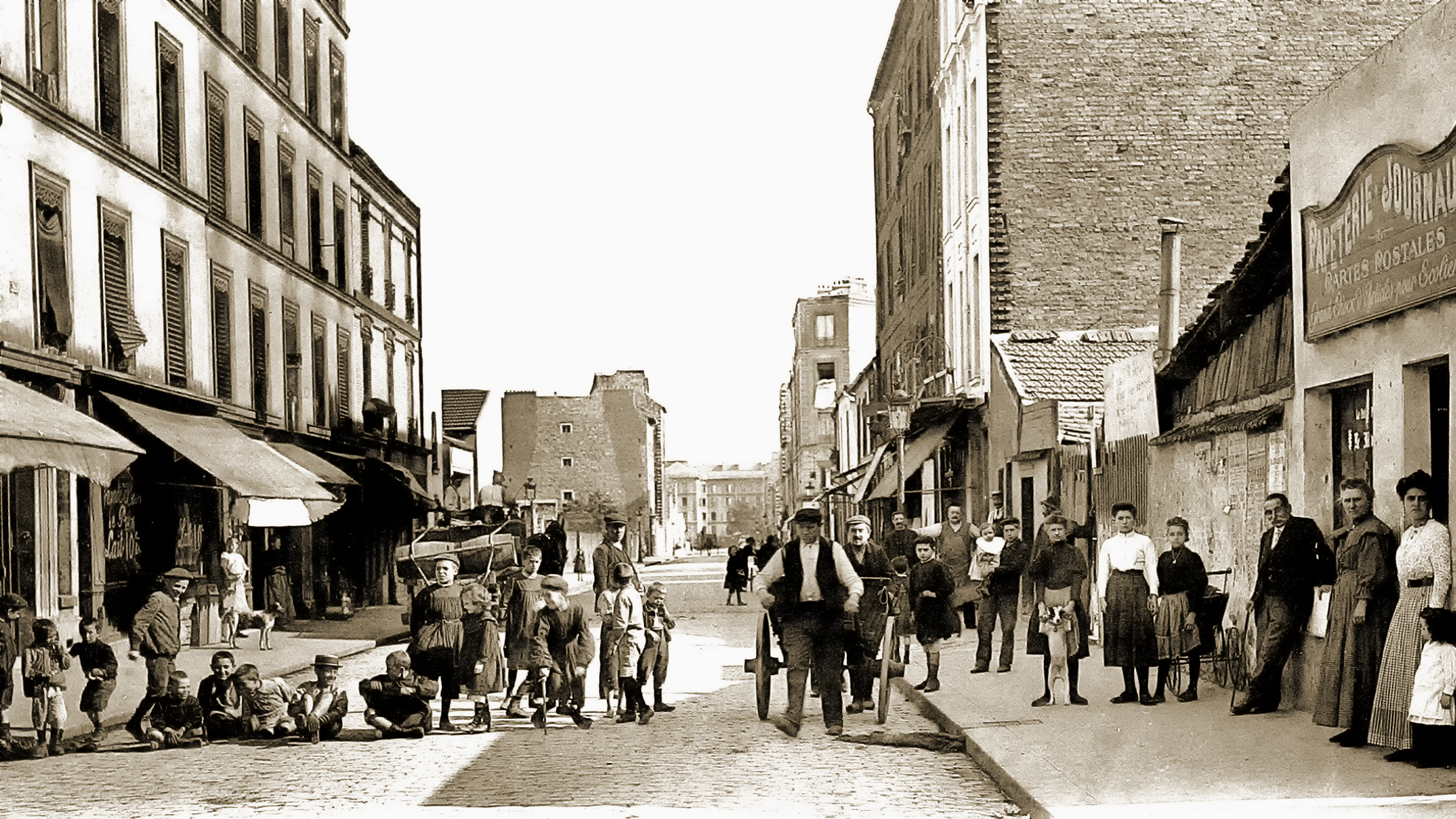

Le jeudi 7 avril 1904, à deux heures, a eu lieu l'inauguration du puits artésien de la Butte-aux-Cailles. rue de la Butte-aux-Cailles (13e arrondissement).

Cette cérémonie était présidée par M. Deville, président du Conseil municipal, assisté de M. de Pontich, directeur administratif des Travaux de Paris, représentant M. le Préfet de la Seine empêché.

M. Georges Voguet, chef adjoint du Cabinet du ministre, représentait M. le ministre des Travaux publics empêché.

Étaient présents : MM. Lépine, préfet de police, Laurent, secrétaire général, Ferdinand Buisson, député de l'arrondissement, Henri Rousselle, conseiller municipal du quartier de la Maison-Blanche, et MM. Navarre, Alfred Moreau et Mossot, ses collègues du 13e arrondissement, MM. Blanchon, Chenal, Gross, membres du Conseil général de la Seine, M. le Maire du 13e arrondissement et ses collègues de la municipalité, Bechmann, ingénieur en chef du service technique des Eaux et de l'Assainissement, Colmet-Daage, ingénieur en chef, Boreux, inspecteur général des Ponts et chaussées chargé du service de la Voie publique, Babinet, ingénieur en chef adjoint, Geslain, ingénieur chargé du service des Dérivations, Bienvenue, ingénieur en chef du Métropolitain, Masson, ingénieur chef des Travaux sanitaires, Hénaut, ingénieur chargé de la 5e section, et tous les ingénieurs du Service municipal ainsi qu'un grand nombre de conducteurs et piqueurs du service des Eaux.

M. de Pontich, directeur administratif des Travaux de Paris, représentant le préfet de la Seine, a prononcé le discours suivant :

Messieurs,

L'arrivée à Paris de nouvelles eaux a toujours été saluée par la population comme un événement heureux. L'histoire a conservé le souvenir de l'étonnement et de la joie des Parisiens quand, le 15 août 1809, les eaux de l'Ourcq jaillirent pour la première fois, en nappes abondantes, à la fontaine des Innocents.

Il est vrai que l'eau était, il y a un siècle, chose rare : le volume distribué alors dans la capitale suffirait à peine, aujourd'hui, aux besoins d'une ville de moyenne importance.

L'entreprise du puits artésien de la Butte-aux-Cailles, si heureusement menée à bien, correspond à une conception qui s'est manifestée vers 1830. Les besoins croissants de l'alimentation de la capitale inspirèrent à cette époque l'idée, non de dériver des rivières ou de capter des sources, mais d'aller chercher les eaux de la nappe souterraine qui coule au-dessous de la cuvette sur laquelle Paris est bâti. C'est à cette fin que l'on entreprit d'abord le forage du puits artésien de Grenelle, auquel est attaché le nom illustre d'Arago, et celui de son modeste et persévérant collaborateur M. Mulot.

Quelques années plus tard, furent entrepris les travaux du puits de Passy, terminés en 1861, puis simultanément, vers cette date, ceux du puits de la place Hébert, dans le 19e arrondissement, et du puits de la Butte-aux-Cailles.

Nous voyons ainsi se réaliser, par étapes lentement parcourues, un programme qui n'a peut-être pas tenu toutes ses promesses — car les puits artésiens ne jouent qu'un rôle des plus modestes dans l'approvisionnement du service public, — mais dont l'exécution a nécessité des efforts persévérants et, par conséquent, dignes d'attention.

À ce point de vue, elle est pleine d'intérêt, avec ses péripéties multiples, l'histoire du puits artésien de la Butte-aux-Cailles.

Approuvés en 1861 et confiés à M. Saint-Just Dru, successeur de M. Mulot, les travaux furent commencés vers la fin de 1866. En novembre 1872, la profondeur de 532 mètres était déjà atteinte, lorsqu'ils furent suspendus, par suite d'un désaccord avec l'entrepreneur sur la méthode à suivre, paraît-il, — plutôt, sans doute, à cause de l'épuisement des crédits. La Ville avait, à cette époque, à faire face à d'autres besoins. Cette interruption dura vingt ans. En 1892 seulement, grâce à l'initiative de M. Ernest Rousselle, alors conseiller municipal du quartier de la Maison-Blanche, le Conseil municipal autorisa la reprise des travaux et assura leur dotation.

Le nouvel entrepreneur, M. Paulin Arrault, se mit résolument à l'œuvre. Mais deux ans après un grave accident, l'éboulement du puits, nécessita une modification importante dans les dispositions de l'ouvrage. On atteignit enfin, en 1897, la première nappe, à la profondeur de 571 mètres. Cependant, par suite d'incidents de toutes sortes, l'eau ne fit son apparition qu'au cours de 1901 : on la conduisit le 14 juillet de cette année dans le petit square voisin du chantier où nous sommes.

Si encourageant que fut ce résultat, l'opération n'était pas achevée, puisqu'il fallait atteindre les couches aquifères déjà rencontrées avec les puits de Grenelle et de Passy.

Le décès de l'entrepreneur causa une nouvelle interruption de près de deux années.

Les travaux furent enfin repris pour la dernière fois dans le courant de 1903 par M. René Arrault. La rupture d'un câble d'acier, survenue le 19 octobre, fit concevoir d'abord quelque appréhension. Mais juste un mois après, le 19 novembre, la sonde atteignait enfin, à la profondeur de 582 m. 40 c., la deuxième nappe, et l'eau jaillissait abondante, avec un débit de 6,000 mètres cubes par jour.

Sans doute, cet appoint est de bien peu d'importance, puisque le service public exige chaque jour un volume soixante fois plus considérable. Mais cette eau, fort claire, à la température de 28°, rendra des services que l'on peut prévoir dans un quartier longtemps déshérité, que transforment les travaux de viabilité et d'assainissement méthodiquement entrepris.

Messieurs,

En excusant M. le Préfet de la Seine, empêché, à son grand regret, d'assister à cette cérémonie, je suis chargé d'adresser ses remerciements au représentant de M. le ministre des Travaux publics ; sa présence est un précieux encouragement pour le service municipal des Eaux. (Applaudissements.) J'ai aussi l'agréable devoir de féliciter M. René Arrault, ce jeune entrepreneur dont la bonne volonté a été récompensée par le succès, — ainsi que ses collaborateurs : MM. Trainé, chef comptable, et Leroy, chef sondeur. — Quant aux collaborateurs de l'Administration municipale qui ont dirigé et surveillé les travaux, les premiers : Belgrand et Couche, ont disparu, mais leur souvenir est vivant, -comme leur œuvre. Leur successeur et digne continuateur, M. l'ingénieur en chef Bechmann, a été secondé par M. l'ingénieur Geslain, dont le savoir égale la modestie, et par M. le piqueur Manier, Ils ont droit, eux aussi, Messieurs, à vos félicitations et à vos remerciements. [Applaudissements prolongés.)

Sur le puits artésien de la Butte-aux-Cailles

Les travaux de creusement du puits artésien de la Butte-aux-Cailles durèrent globalement près de 40 ans dont 20 durant lesquels ils furent totalement à l'arrêt. Les travaux proprement dits commencèrent en avril 1863 et rencontrèrent de multiples difficultés qui ne permirent pas d'avancer significativement. La Commune de Paris n'épargna pas le puits et les communards incendièrent les installations. Après la Commune, les travaux reprirent mais s'interrompirent dès 1872 ou 1873 faute pour la ville de trouver un accord financier avec l'entrepreneur pour les travaux restant à accomplir mais aussi dans l'attente des résultats définitifs du creusement d'un autre puits artésien, place Hébert.

Première époque (1863-1872)

- Des nouvelle du puits artésien de la Butte-aux-Cailles (Le Siècle - 26 avril 1864)

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Siècle - 27 aout 1865)

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Journal des débats politiques et littéraires ― 18 septembre 1868)

Deuxième époque : le puits oublié (1872-1892)

Une fois les travaux interrompu, le puits artésien de la Butte-aux-Cailles tombe dans l'oubli.

Il faut dire que sa nécessité n'est plus évidente. Paris avait fait face à ses besoins en eaux et l'idée de base du

puits, avoir un jaillissement d'eau en un point haut de la capitale, n'est plus la seule réponse aux problèmes d'alimentation

en eau.

En 1889, le journal Le Figaro pose la question du devenir du puits sans susciter d'écho. En janvier 1892, c'est

le quotidien le Soleil, sous la signature de Marcel Briard, qui pose à nouveau la question mais cette fois,

une réaction semble s'enclencher.

Ernest Rousselle, conseiller municipal du quartier Maison-Blanche, se saisit de l'affaire et finallement, en juillet

1892, le préfet de la Seine décide de relancer les travaux et présente au conseil municipal de Paris un mémoire tendant

à la reprise des travaux interrompus depuis près de 20 ans.

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Figaro - 12 septembre 1889)

- Le puits de la Butte aux Cailles (Le Soleil - 8 janvier 1892)

Troisième époque : reprise des travaux et l'inauguration du puits (1893-1904)

Les travaux reprirent donc début 1893 et dans les premiers jours d'août 1897, l'eau tant recherchée,

enfin, jaillit. Cependant, l'histoire n'était pas terminée car ce n'est pas encore la nappe d'eau visée par les géologues

qui a été atteinte. Il faut encore creuser. La presse se montre de plus en plus critique ou sacarstique à l'égard du

chantier car il est clair que le puits artésien, 35 ans après son lancement, ne répond plus à aucune nécessité. Tout

au plus, sont évoqués un usage pour améliorer le flux des égouts voire l'idée d'une piscine gratuite pour les habitants

du quartier.

Le 16 septembre 1898, la nappe recherchée est atteinte. Les espoirs sont vite déçus, le débit s'avère faible mais suffisant

pour la piscine projetée. En attendant, l'eau, à 28°, s'écoulait dans une vasque à disposition des parisiens à raison

de 600 litres à la minute avant d'aller se perdre dans les égouts. Le puisatier mourut. Deux ans après, sous la direction

du fils du puisatier, on se remit à creuser. Le 19 novembre 1903, une nouvelle nappe était atteinte à la cote 582,40

mètres. Cette fois, on décida d'arrêter les frais. L'inauguration officielle du puits eu lieu le jeudi 7 avril 1904

à 2 heures.

- Reprise des travaux à la Butte-aux-Cailles (Le Soleil - 19 janvier 1893)

- Un travail cyclopéen (Le Soleil - 27 janvier 1896)

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Temps - 11 août 1897)

- Un travail cyclopéen (2) (Le Soleil - 24 août 1897)

- 1898, les travaux ne sont toujours pas terminés (Le Monde illustré – 1er octobre 1898)

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Petit-Parisien - 22 octobre 1898)

- Pour prendre un bain (Le Temps - 24 juillet 1901)

- Un puits artésien (Le Français — 24 septembre 1902)

- Les eaux thermales de la Butte-aux-Cailles. (La Presse — 23 novembre 1903)

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Petit-Journal - 22 décembre 1903)

- Inauguration - Discours de M. de Pontich, directeur administratif des Travaux de Paris, représentant le préfet de la Seine

- Inauguration - Discours de M. Henri Rousselle, conseiller municipal du quartier de la Maison-Blanche

- A propos de l'inauguration du puits artésien de la Butte-aux-Cailles (Le Voleur — 24 avril 1904)