La Tournée des Édiles

Le Journal — 29 mai 1909

Le temps n'est plus de ce qu'on appelait la tournée des grands-ducs. C'était, à travers quelques bas-fonds de Paris et sous la conduite rassurante d'un fonctionnaire ou d'un agent de la Sûreté, la promenade traditionnelle des personnages de distinction en quête de sensations fortes.

On leur montrait généralement le dédale des ruelles qui avoisinaient la place Maubert, Saint-Sévérin et Saint-Julien-le-Pauvre. On ne manquait pas, surtout, de leur faire visiter le Château-Rouge et le cabaret du père Lunette, l'un rue Galande et l'autre rue des Anglais.

On y voyait boire et cuver leur ivresse, pêle-mêle, de nombreux pégriots. On ne disait pas encore apaches. Quelques-uns, fâcheusement célèbres, semblaient être en vedette pour des représentations au bénéfice du patron de l'endroit. On était confirmé dans cette impression par les chants et les boniments que l'on entendait. Peu de pittoresque, beaucoup de battage… Des démolitions ont heureusement modifié l'aspect de ce coin de Paris et fait disparaître ces bouges de parade : le Château-Rouge et l'établissement du père Lunette.

À présent, c'est autour des Halles et de Saint-Merri que se font accompagner Les amateurs, étrangers de passage à Paris ou publicistes qui le découvrent.

La curiosité des uns et des autres ne tire aucunement à conséquence. Il n'en sera pas de même, espérons-le, de l’idée qu'un conseiller municipal, M. Evain, a eue.

Il a groupé ceux de ses collègues qui représentent à l'Hôtel de Ville un quartier de la périphérie, et il leur a proposé la tournée des édiles, c'est-à-dire une promenade aux recoins les plus malsains de Paris. Si bien que les conseillers municipaux qui ont fait la semaine dernière cette investigation pourront désormais parler ensemble, et en connaissance de cause, non seulement des verrues de leur propre quartier, mais des ulcères sanieux dont les autres quartiers excentriques sont également affligés.

En constater l'existence, c’est prendre implicitement l'engagement de fermer ces plaies.

Le premier jour, le groupe dit de la périphérie a parcouru pour commencer une région parisienne que j'ai moi-même battue dans tous les sens et qui est située dans les treizième et quatorzième arrondissements.

La Pointe-d'Ivry, la Maison-Blanche, le quartier Croulebarbe, la Butte-aux-Cailles, le parc de Montsouris et ses alentours !... Que d'explorations ces noms me rappellent ! Certaines, restées pour moi notamment inoubliables, sont celles où j'eu pour guide un homme dont j'ai déjà parlé et pour qui la structure du treizième arrondissement n'a point de secrets : M. le docteur Mangenot.

Ah ! ce n'est pas de la faute de celui-là si l’œuvre d'assainissement qu'on annonce l'intention de poursuivre n'est pas plus avancée ! Il n'a pas attendu la tournée des édiles pour faire la sienne et pour en consigner les résultats dans un travail considérable que lui avait demandé la Société des habitations à bon marché.

J'ai souvent cité comme un modèle du genre l'enquête sur la Pointe-d'Ivry, qui est un îlot faisant partie du quartier de la Gare. Cependant, le docteur Mangenot se défendait d'innover. Il avait simplement, disait-il, adopté la méthode des grands hygiénistes sociaux du siècle dernier : Villermé, Blanqui, Villeneuve de Bargemont.

On lui avait confié une enquête sur les logements ; or, il avait tout de suite reconnu que cette enquête serait incomplète s'il ne l'étendait pas aux locataires, à leurs professions, à leurs salaires, à leurs budgets, Et c'est ainsi que cet homme modeste, son long travail terminé, avait osé enfin l'intituler : Étude d'hygiène sociale.

C'en était une, en effet, de premier ordre, et qui a précédé pour les maisons l'institution du casier sanitaire. Tout le quartier de la Pointe-d'Ivry avait le sien dans l'exposition détaillée dont le docteur Mangenot est l'auteur. Écrite il y a une douzaine d'années, elle n'aurait besoin que de bien légères retouches pour paraître datée d'hier.

Preuve qu'il ne suffit pas de signaler le mal pour qu'on y remédie, puisque la population étudiée et recensée par M. Mangenot est exactement logée aujourd'hui à la même enseigne qu'il y a douze ans !

Au moment où Paris, Orléans, Compiègne, Marseille, Bordeaux, Lyon, etc., se pavoisaient en l'honneur de Jeanne d'Arc, je vous assure que le contraste était violent entre ces fêtes et l'aspect de la cité qui porte, à Paris, le nom de l’héroïne nationale !

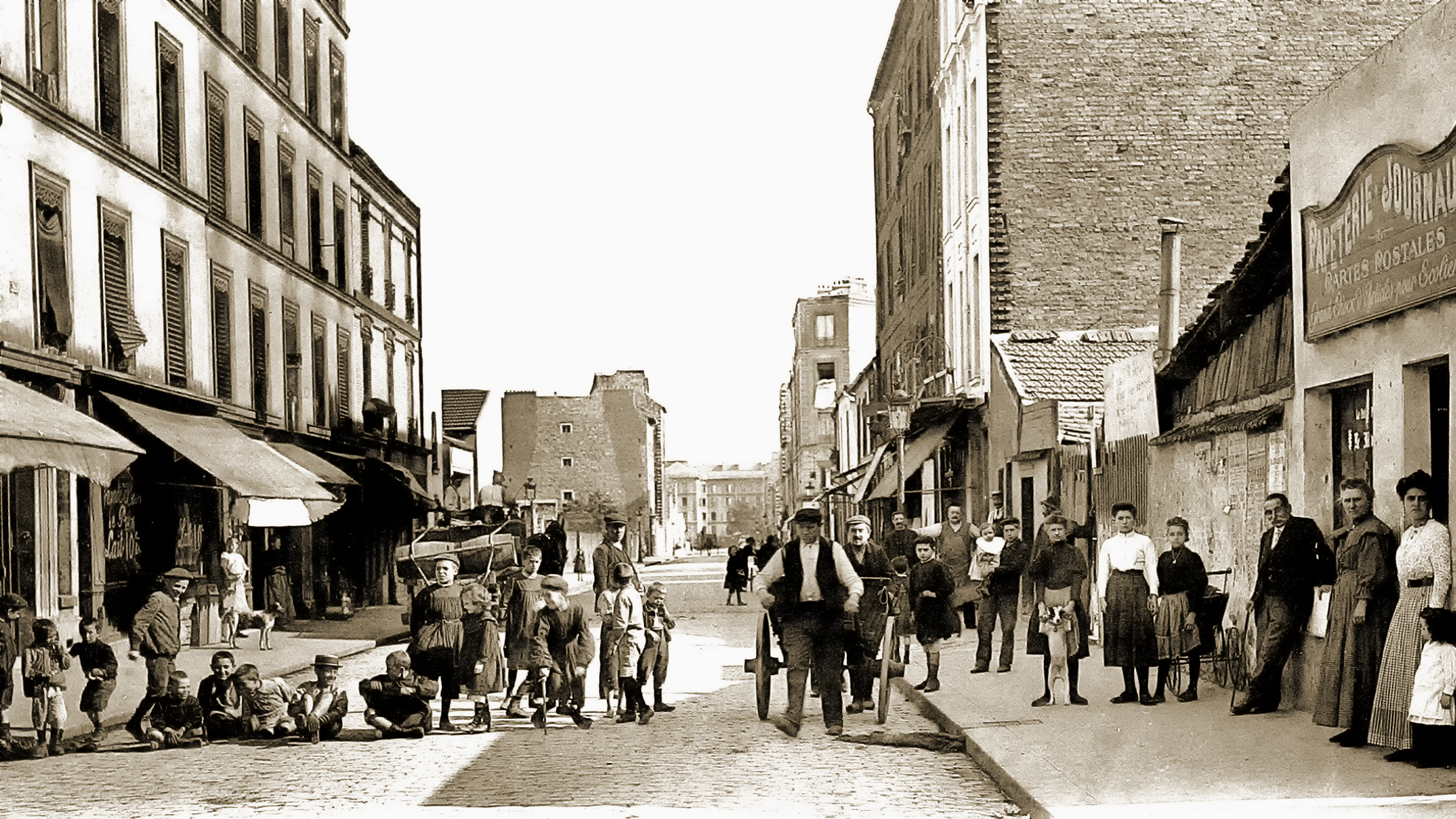

Il n'est, en effet, nulle part de lieu plus désolé, plus misérable, plus infect… Là, aux taudis superposés de vastes casernes noires, grouillent en tas hommes, femmes et enfants, confondus, des marchands et des musiciens ambulants, des chiffonniers, des mendiants, des camelots, des gagne-deniers sans travail et qui en cherchent, en priant le bon Dieu pour ne pas en trouver, comme, on dit…

Le quartier est triste, pauvre et altéré… À chaque pas, des débits, des buvettes, une odeur de boissons alcooliques chaudes. On vend le boire plus que le manger. L'atmosphère est aussi lourde dehors qu'à la fabrique. La soif prime la faim. Des rogatons, des arlequins attendent, sur le comptoir, en portions égales, les sorties d'ateliers. Les ateliers sortent et s'humectent avant tout. Des ouvrières passent, affairées, allant faire remplir un litre vide… ; d'autres déjeunent d'une salade et d'un hareng, qu'elles arrosent de vin noir ou de piquette limoneuse, à la « terrasse » d'un bistro. Elles prennent le frais — le frais du trottoir aride et mou ! — pardessus le marché. Beaucoup sont des ouvrières de la raffinerie Say ; on reconnaît celles qui viennent de travailler dans les fabriques de cuirs et peaux du voisinage, à ce qu'elles sont légèrement poudrées à frimas par les raclures envolées.

Mais l'endroit pittoresque par excellence, la véritable curiosité du quartier, c'est la cité Doré, la cité des chiffonniers, qui a reçu, naturellement, la visite de nos édiles. Elle a trois entrées, — ou trois sorties, — l'une rue Jenner, l'autre boulevard de l'Hôpital et la troisième place Pinel, où se trouvait l'ancienne barrière d'Ivry. On dirait, à présent, une petite place pour exécutions capitales.

La cité Doré, qui existe, depuis une soixantaine d'années et qui porte le nom de son propriétaire à cette époque, un honorable chimiste, chevalier de la Légion d'Honneur ; la cité Doré, qui résiste à tous les assauts des commissions de salubrité, a su parfaitement bien, elle, se débarrasser d'une voisine impure ! Celle-ci avait élevé ses cabanes couvertes de paillassons et de toiles goudronnées sur un terrain appartenant à l'Assistance publique. On appelait ce réceptacle d'ordures ménagères et de détritus de toutes sortes : la cité des Kroumirs, en souvenir de l'expédition de Tunisie. Qui se ressemble s'assemble, dit le proverbe.

Il paraissait donc impossible que les locataires de la cité Doré et ceux de la cité des Kroumirs ne s'entendissent pas ensemble. Ce fut le cas cependant. En 1881, quelqu'un de la cité Doré dénonça à la préfecture de la Seine la malpropreté des Kroumirs, et, chose plus extraordinaire encore, la plainte fut prise en considération !

Il y a bien encore, à Paris, une l'impasse des Kroumirs, et même nos conseillers en tournée s'y sont transportés : mais c'est dans le 18e arrondissement qu'il faut la chercher.

Telle qu'elle, d'ailleurs, la cité Doré, avec ses étroits passages qui se croisent, ses constructions en plâtras composées de rez-de-chaussée où bêtes et gens respirent parmi les sacs de chiffons et les débris de toute nature qui tapissent le sol en terre battue ; la cité Doré, dis-je, est encore un spectacle rare.

On a eu tort de la comparer à une cour des miracles, car elle est habitée, en grande partie, par ces courageux chiffonniers que je vois rentrer, chaque matin, vers neuf heures, dans les brancards des voitures à bras que poussent ou escortent frères, sœurs, mère, femme. Quelquefois la voiture est traînée par un petit âne, voire par un chien de renfort. Et quelque chose d'infiniment touchant, je vous jure, est le sommeil, sur les tas de chiffons, d'enfants que leurs-parents ont emmener pour ne point les laisser seuls au logis... Là, sa récolte quotidienne étalée, le coureur, le « biffin » va procéder au « tricage » ; ensuite, il ira proposer les déchets qu'il a triés et classés par catégories au maître-chiffonnier dont il reçoit juste de quoi vivre, au jour le jour…

Maintenant, si je vous disais que l'état sanitaire est moins mauvais à la cité Doré qu'en beaucoup d'endroits de meilleure apparence, vous ne me croiriez pas.

C'est pourtant la vérité. Sur ces fumiers poussent le teint rose, des gosses joyeux, vaccinés contre les épidémies impitoyables pour les enfants élevés « dans du coton ».

Je m'empresse d'ajouter que ce n'est point une raison pour dissuader le chirurgien d'opérer ces kystes, dont le moins qu'ils puissent faire est toujours d'enlaidir le visage de Paris.

LUCIEN DESCAVES.

Sur la cité Doré

Le récit

Le lieu

- La cité Doré par Alexandre Privât d'Anglemont (1854)

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Revue municipale et gazette réunies — 10 septembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de M. Doré - Revue municipale et gazette réunies — 1er décembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de la Revue municipale et gazette réunies à M. Doré — 10 décembre 1859

- Le cabinet de lecture des chiffonniers par Charles Yriarte (1863)

- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)

- La cité Doré - Journal des débats politiques et littéraires — 22 mai 1882

- La cité Doré par Marcel Edant (Le Petit-Journal - 1887)

- La cité Doré par Jean Soleil (1889)

- Les cabarets de la cité Doré (1890)

- Un coin curieux de Paris (1901)

- La tournée des édiles par Lucien Descaves (1909)

- Trois îlots à détruire d'urgence (1923)

La catastrophe de la Cité Doré

Faits-divers

Sur la cité des Kroumirs

"Qu'on s'imagine un terrain de 30 mètres de largeur et de 150 mètres de longueur environ, en pente vers la rue Jenner, sans issue et sans écoulement d'eau vers cette rue.

Au milieu de ce terrain, un chemin en terre grasse, détrempé par la moindre pluie et rendu infect par les détritus et les déjections de toute espèce qui s'y sont incorporés.

De chaque côté de ce chemin, des abris, plutôt que des baraques, construits en vieux matériaux, en paillassons, en loques, en tout ce que l'ingéniosité de la plus poignante misère peut assembler et coudre pour se préserver de l'intempérie des saisons.

Près de quelques-uns de ces réduits une fosse en terre, quelquefois un tonneau enfoncé dans le sol, sert de cabinet d'aisances. Un peu partout des ordures ménagères, des matières fécales, des débris de toute sorte. On comprendra maintenant pourquoi cette cité a reçu un surnom qui fait image : la cité des Kroumirs."

Dr Olivier du Mesnil - L'Hygiène à Paris (1890)

En octobre 1936, une épidémie de diphtérie sévissait parmi les enfants fréquentant les écoles de la rue Daviel et habitant dans l’îlot insalubre de la Glacière. Huit cas dont un mortel étaient établis à la date du 31 octobre.

En octobre 1936, une épidémie de diphtérie sévissait parmi les enfants fréquentant les écoles de la rue Daviel et habitant dans l’îlot insalubre de la Glacière. Huit cas dont un mortel étaient établis à la date du 31 octobre.