Notice administrative, historique et municipale sur le XIIIe Arrondissement

Par Philippe Doré

Propriétaire, Ex - Préparateur de chimie à l'École Polytechnique, Professeur des Cours publics et gratuits de Chimie et de Physique aux ouvriers du XIIIe arrondissement, Professeur à l'École préparatoire à la Marine, à l'Institution Pompée, etc. , etc.

La Bièvre

La rivière de Bièvre prend sa source entre Guyancourt et Bouvier, dans le département de Seine-et-Oise, près du grand parc de Versailles. Formée, à sa naissance, des à eaux de deux ou trois fontaines, elle reçoit bientôt les affluents d'un grand nombre de sources qui augmentent son volume, au point qu'après neuf cents à mille mètres de parcours elle a déjà une largeur d'environ 0",75. Après avoir fait quelques détours, elle arrive presque en ligne droite à la Meulière ; de là elle s'enfonce dans les bois de Buc, qu'elle traverse jusqu'à l'aqueduc, dont elle suit la direction pour se rendre à Jouy, et, après avoir alimenté les fossés du château de M. Mallet, elle se divise en plusieurs canaux qui baignent les ateliers et les prairies de l'ancienne manufacture de toiles peintes. En quittant Jouy, la rivière traverse la vallée de Bièvre, arrose Igny, Amblainvilliers, passe sous la route n ° 20, à Antony, se dirige vers l'Hay, dont elle fait tourner le moulin, et sert d'ornement à plusieurs maisons de campagne.

À Arcueil, la Bièvre se subdivise en plusieurs bras qui se réunissent assez promptement, passe sous l’aqueduc, traverse le village et va gagner Gentilly. Là, son lit se partage en deux : l’un, plus considérable, qui est celui de la véritable rivière, suit le côté droit du vallon ; l'autre, beaucoup plus petit, coule au bas du côté gauche et en dessine les contours ; c'est ce petit bras qui, alimenté par les infiltrations du lit supérieur et par la petite source à Mulard, prend le nom de Rivière morte. Elle pénètre ensuite dans Paris en passant sous les fortifications, entre les bastions 85 et 86, traverse les quartiers de la Maison Blanche, de Croule-Barbe (treizième arrondissement), les quartiers du Val-de-Grâce, du Jardin-des-Plantes ( cinquième arrondissement ), enfin rentre souterraine ment dans le treizième arrondissement, quartier de la Salpêtrière, pour venir se jeter dans la Seine, à trente mètres en amont du pont d'Austerlitz, après avoir par couru un vallon de trente-deux kilomètres.

Dans l'origine, près de sa jonction avec la Seine, un petit bras se détachait de la Bièvre, prenait son cours parallèlement à la Seine, traversait le jardin de Saint Victor, passait près et devant l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, enfin se rendait dans la Seine à l'extrémité de la rue de Bièvre, qui lui doit son nom.

Ce bras de la Bièvre existait en 1377, comme nous le prouve un arrêt du parlement du 4 juillet, qui ordonne aux bouchers de la montagne Sainte-Geneviève et de Saint-Marcel d'aller laver leurs trippes au-dessous du monastère de Saint-Victor (1).

Ce même arrêt du parlement, ainsi qu'un autre antérieur, du 29 avril, nous apprennent que les chanoines de Sainte-Geneviève et de Saint-Marcel avaient des boucheries, « par eux établies depuis un temps immémorial dans leurs seigneuries, qui leur produisaient un revenu considérable ; et qu'il y avait une draperie au-dessous de l'endroit où ces bouchers avaient leur tuerie.(2)

Nous trouvons dans un acte plus ancien encore de Guillaume, évêque de Paris, du mois d'avril 1243, « que les chanoines réguliers de Saint-Victor ont con senti à l'érection de l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet sur le bord de la rivière de Bièvre, à la condition que le curé de cette paroisse serait obligé de faire paver à ses frais le fond de la rivière le long de son église. »

Le curé ne pava probablement pas la Bièvre en cet endroit, et ses successeurs trouvèrent plus simple de combler ce petit bras, car nous voyons, par une ordonnance de 1512, que les riverains sont invités à rétablir ce cours d'eau ; mais cette ordonnance ne fut pas exécutée, et le petit bras de la Bièvre resta supprimé.

La Bièvre demeura alors ce qu'elle est aujourd'hui, moins calme toutefois, car nous voyons dans l'histoire de Paris (3) que « cette rivière est sujette à des débordements considérables ; on en remarque trois : en 1526, 1579 et 1626. Le second fut appelé le déluge de Saint-Marcel ; l'eau crût de 14 à 15 pieds en moins de 13 heures. »

Les riverains de la Bièvre, depuis sa source jusqu'à Paris, disposèrent d'abord à leur gré de cette rivière ; cet état de choses devint préjudiciable aux habitants et industriels du faubourg Saint-Marcel, ceux-ci introduisirent à ce sujet une instance près les officiers des eaux et forêts de la table de marbre, en 1671 (4). Il en résulta deux arrêts provisoires, en date des 19 mai 1676 et 26 octobre 1678 ; puis un arrêt définitif, rendu le 28 février 1716 ; enfin un arrêt du Conseil d'État du Roi, en date du 26 février 1732, qui a établi un règlement général pour la police et la conservation des eaux de la Bièvre et de ses affluents (5). Trois syndics, nommés tous les deux ans, étaient chargés de maintenir l'observation du règlement.

Ce règlement et ce syndicat durent certainement rendre des services, mais peu à peu cette institution tomba en désuétude, et l'état de la rivière de Bièvre était déplorable en 1794, si nous en croyons le rapport fait, le 30 fructidor an II, à l'assemblée générale de la section du Finistère. Ce rapport fait ressortir toute l'importance de la Bièvre, « qui procure des moyens d'existence à plus de 30,000 citoyens, » et s'occupe des moyens d'augmenter le volume de ses eaux et de les rendre plus potables.

Le 27 fructidor an VIII ( 14 septembre 1800 ), un nouveau rapport fut présenté aux Consuls par le ministre de l'intérieur, ce qui motiva l'arrêté des Consuls, en date du 25 vendémiaire an IX ( 17 octobre 1800 ), qui place la police de la rivière de Bièvre dans les attributions des préfets des départements de la Seine, de Seine-et-Oise et du préfet de police de Paris, chacun suivant la compétence qui lui est réglée par les lois et arrêtés du gouvernement, et remet en vigueur l'arrêt du 26 février 1732.

Vers 1840 l'administration municipale de la ville de Paris provoqua l'ordonnance du 20 juillet 1840, laquelle, s'appuyant sur la loi du 14 floréal an XI ( 4 mai 1803 ), relative au curage des canaux et rivières non navigables, et sur la loi d'expropriation pour cause d'utilité publique, déclara « d'utilité publique les travaux à exécuter, pour l'assainissement de la Bièvre dans l'intérieur de la ville de Paris, » et promit, à la fin des travaux, un nouveau règlement d'administration publique pour l'entre tien de cette rivière.

L'ensemble de ces travaux s'est élevé à la somme de 1,502,788 fr. 37 c., et le quinzième de cette comme (100,000 fr) a été placée à la charge des riverains, auxquels, du reste, le conseil municipal accorda un délai de cinq années pour se liquider.

Ces travaux furent exécutés, mais le règlement d'administration publique ne fut pas rendu.

Quant à la partie de la Bièvre qui a son cours dans le département de Seine-et-Oise, une ordonnance royale, en date du 13 janvier 1842, apporte quelques modifications à l'arrêt du Conseil de 1732 et à l'arrêté des Consuls de l’an 9. Ainsi cette ordonnance impose à toutes les usines l'établissement de déversoirs, clause exigée par l'arrêt de la Table de marbre de 1716, mais abrogée par l'arrêt du Conseil de 1732, et exige le rétablissement d'un syndicat électif que l'arrêt des Consuls, en l’an IX, avait remplacé par des commissaires à la nomination des préfets.

Malheureusement cette même ordonnance donna au préfet de Seine-et-Oise, par les articles 32 et 33, la faculté d'autoriser « soit à faire des coupures dans les berges de la rivière, à y planter des pieux, à y établir des batardeaux ou à faire toute autre entreprise quelconque dans le cours d'eau ; » dérogation déplorable à l'esprit des plus anciens règlements. Dans un état de choses semblable, il ne faudrait pas s'étonner si un jour la Bièvre disparaissait !

De 1839 à 1848, le conseil général du département de la Seine n'a cessé d'appeler chaque année l'administration à s'occuper du régime des eaux de la Bièvre ; sur ses instances, des études furent ordonnées. Jusqu'en 1847, huit rapports furent faits par MM. les ingénieurs sur les travaux à exécuter pour améliorer la Bièvre. Enfin, un rapport très-remarquable sur cette rivière fut présenté à M. le préfet de la Seine, en octobre 1847, par une commission nommée par ce magistrat. Cette commission (6), se basant sur les rapports des ingénieurs, sur l'avis éclairé de M. l'ingénieur en chef, demanda l'exécution d'urgence de travaux destinés à l'amélioration de la Bièvre. Ces travaux consistent : 1° en la mise en état du lit et des berges de la Bièvre et en la formation d'une fausse rivière ou rivière morte, sur la ligne du thalweg (7), ce qui viendrait faire disparaître les dernières causes des inondations auxquelles la vallée de la Bièvre est exposée, bien que ces débordements aient déjà perdu de leur ancienne importance ( V. p. 66 ) ; 2° en l'établissement de puits artésiens, dans le but d'augmenter le volume des eaux de la Bièvre, et par suite de la rendre plus salubre ; 3º en la construction de l'étang-réservoir et à l'acquisition de son emplacement ; cet étang serait établi dans le bois de la Minière, et se remplirait par les eaux pluviales des coteaux voisins et par le trop-plein des étangs de la liste civile. Cet amas d'eau potable (600,000 mètres cubes environ) bonifierait l'eau de la Bièvre et servirait à l'alimentation de cette rivière. Pendant la saison d'étiage, la Bièvre recevrait dans ce cas 200 pouces (9) ou 4,000 mètres cubes par vingt-quatre heures.

Ces utiles travaux nécessiteraient une dépense de 800 mille francs (10). Cette somme qui, en 1847, temps de grande économie, pouvait paraître considérable, doit être aujourd'hui considérée comme minime, et d'ailleurs les riverains, les communes riveraines, les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, la ville de Paris, viendraient y concourir.

Une cause qui, selon nous, doit hâter l'accomplisse ment de ces travaux, c'est certainement l'annexion à Paris d'un quartier ( quartier de la Maison-Blanche ) où l'état de la rivière est aussi déplorable que dans tout son parcours en dehors des fortifications. Nous citerons, comme devant être prise en haute considération, la conclusion de la commission citée plus haut :

« La commission considère les améliorations réclamées pour la Bièvre, comme absolument nécessaires et indispensables, et comme ayant tous les caractères de l'utilité publique. » (Octobre 1847.)

Si nous jetons les yeux sur les comptes de recettes et dépenses du département de la Seine depuis 1843, nous constatons que, non-seulement chaque année on ne dépense que la somme strictement nécessaire à l'entretien de la Bièvre actuelle, mais que, dans certains cas, des sommes allouées par le conseil général à la mise en œuvre des travaux ont été reportées sur d'autres parties du département (11). Il est vrai que l'on connaît le délaissement devenu proverbial en ce qui touche l'ancien douzième arrondissement et les anciennes communes ses voisines ; il serait temps, en vérité, d'en avoir pitié !

Autrefois les eaux de la Bièvre répandaient pendant les chaleurs de l'été des exhalaisons dangereuses pour les riverains, d'où résultaient souvent pour ces derniers, d'après le professeur Hallé (12), « des fièvres intermittentes d'un mauvais caractère et des maux de gorge gangréneux. » Depuis la canalisation de la Bièvre dans son parcours dans l'ancien Paris, et l'établissement d'écluses de chasses qui permettent de la débarrasser de la vase que chaque jour y accumule, les choses se sont bien améliorées, ce qui fait désirer plus vivement encore la réalisation de toutes les perfections projetées.

Jusqu'à Arcueil, l'eau de la Bièvre est limpide ; sa saveur n'a rien de désagréable, et elle jouit des propriétés des eaux potables, c'est-à-dire qu'elle cuit les légumes et dissout le savon.

Quant à cette propriété merveilleuse donnée à l'eau de la Bièvre par la tradition populaire, de posséder pour la teinture des laines des vertus exceptionnelles, et d'être ainsi la cause première des succès des Gobelins, tout cela doit être aujourd'hui regardé, de l'aveu des hommes de l'art et des chimistes distingués placés successivement à la tête des travaux de teinture de la célèbre manufacture, comme un véritable préjugé.

Aussi, est-il pénible de voir, non-seulement ce pré jugé érigé en vérité par certains écrivains (13), mais encore de leur voir ajouter :

« En Angleterre on a tout fait pour arriver à les imiter (les produits des Gobelins), sans y parvenir. Efforts inutiles ! la petite rivière de Bièvre ne se trouve pas de l'autre côté de la Manche ; sans elle pas faite pour les laines, pas de ces admirables couleurs qui donnent tant de prix aux tapisseries. L'eau de cette rivière serait achetée par nos rivaux au poids de l'or. »

Nous serons donc toujours aussi enfants ; jalousie de nos voisins et amour du merveilleux ! Certes nous aimons sincèrement la propagation des lumières, et nous applaudissons aux efforts tentés dans ce but ; mais, quand nous constatons que cette lumière est fausse, en vérité nous préfèrerions le silence !

Non, l'eau de la Bièvre n'entre pour rien dans la supériorité des teintures des Gobelins ; c'est uniquement aux talents, aux recherches, aux efforts de la pléiade d'hommes éminents, dans les sciences et dans les arts, qui se sont succédé, dans le vieux faubourg Marceau, depuis 1450, que la France est redevable de cette gloire industrielle et artistique !

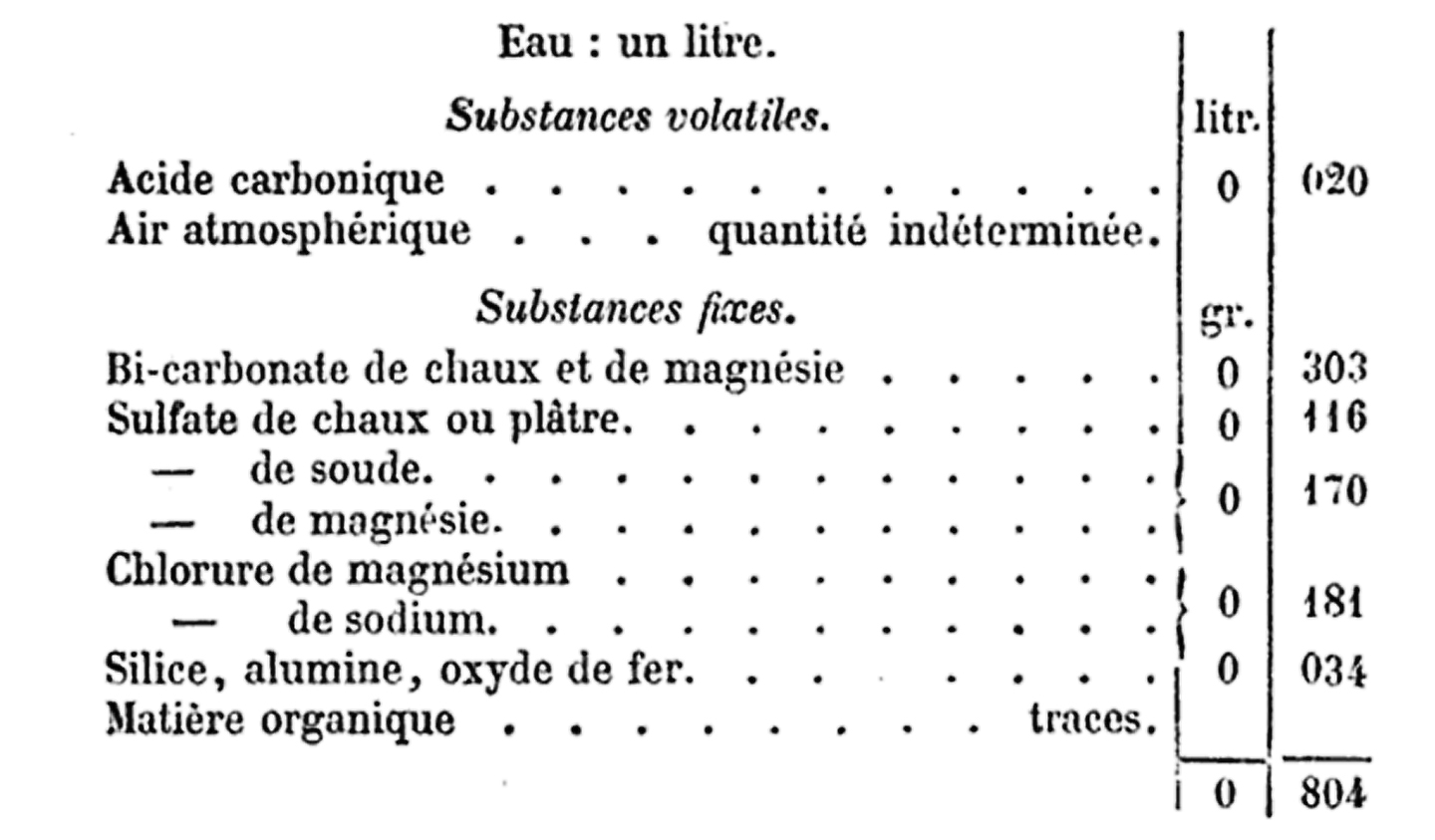

Nous emprunterons au savant et intéressant travail (14)', exécuté en 1848 par deux savants distingués, MM. Boutron-Charlard et Oss. Henry, membres de l'Académie de Médecine, l'analyse chimique suivante faite sur l'eau de la Bièvre, puisée à son passage à Amblainvilliers :

Les résultats de cette analyse diffèrent peu de ceux obtenus, en 1816 (15), par M. Colin, professeur de physique et de chimie à l'école de Saint-Cyr, et alors chef des travaux chimiques du Collège de France, ce qui vous indique que la composition de l'eau de la Bièvre n'a pas sensiblement varié dans l'espace de plus de trente années.

Enfin, pour qu'on puisse se rendre compte du rang qu'occupe l'eau de la Bièvre, à l'égard des autres eaux à qui alimentent Paris, nous dirons (16) que cette eau, contenant, sous le volume d'un litre, 0 gr. 804 de matières étrangères, l'eau de la Seine, sous le même volume, en renferme 0 gr. 240 (prise au pont d'Ivry) et 0 gr. 432. (prise à Chaillot), l'eau de Belleville 2 gr. 520, l'eau des Prés-Saint-Gervais 1 gr. 194, l'eau de la roche Crégy (qui alimente le canal de l'Ourcq), 2 gr. 595 ; l'eau de Rutel (qui, comme la précédente, se jette dans le canal de l'Ourcq), 0 gr. 956 ; enfin, l'eau du canal de l'Ourcq, 0 0 gr. 590.

Non-seulement au point de vue de l'emploi de son eau par les riverains, les améliorations projetées sur la Bièvre sont nécessaires, mais dès longtemps la Bièvre, la Seine et le ruisseau de Ménilmontant ont été les grands exutoires de la ville de Paris, et, comme le dit avec raison M. le préfet de la Seine (17), « la rivière que chargent des matières organiques et insalubres, les tanneries et les autres usines établies sur ses bords, reçoit les égouts d'une partie du douzième arrondissement, et peut être considérée elle-même comme un véritable égout-collecteur. »

Ainsi donc, pour la salubrité des quartiers que traverse cet égout-collecteur, à ciel ouvert (en se plaçant å ce dernier point de vue), l'assainissement de la Bièvre, surtout sa canalisation et l'augmentation de son volume d'eau, seraient nécessaires ; car moins les matières organiques, moins les eaux ménagères séjournent à l'air dans une eau chargée de sulfate de chaux, comme l'est celle de la Bièvre, moins il se forme de miasmes dans l'air ambiant.

Enfin, on comprend de quelle importance serait l'exécution d'un grand égout, destiné à déverser les eaux de la Bièvre non dans la Seine, en amont du pont d'Austerlitz, mais dans la Seine, en aval de Paris, et à cette occasion M. le préfet de la Seine (18) s'exprime ainsi : « Un égout-collecteur prendra la Bièvre et toutes les eaux de la vallée qu'elle traverse, près du jardin des Plantes, à la rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Il se dirigera ensuite, par les rues Saint-Victor et de Poissy, vers les quais dont il suivra la ligne jusqu'au pont de la Concorde. »

Après ces quelques pages sur la rivière du treizième arrondissement, dont l'importance est tout industrielle, ajoutons qu'à côté de cet élément du travail qui demande si instamment des améliorations, il y a l'élément de salubrité par excellence, qui manque presque complétement dans notre treizième arrondissement.

C'est de l'eau potable dont ses habitants ont besoin ; il у a bien çà et là des bornes fontaines, mais en général on les ouvre de façon que les pauvres habitants ne peuvent y puiser d'eau. Eh ! mon Dieu, il y a à cela une excellente raison : c'est que la quantité d'eau à distribuer n'est pas assez considérable, et l'on doit certainement applaudir aux études approfondies auxquelles se livre, dans ce but, depuis plusieurs années, l'administration supérieure. Mais, avant d'arriver à la profusion de l'eau dans toutes les parties de la grande ville, est-ce qu'il ne serait pas possible de la répandre un peu plus dans les quartiers déshérités, là où l'eau est de première utilité, et, à cette occasion, nous ne pouvons mieux faire que d'emprunter les quelques lignes suivantes à M. Sari (19) : « Qu'on vienne dans le douzième arrondissement et l'on verra les conséquences de cette inégalité : les fontaines publiques, à certaines heures de la journée, sont assiégées par une population pauvre qui n'a pas le l'eau, et à la portée de laquelle il est urgent qu'elle soit mise, la santé, l'hygiène publique l'exige, et une véritable philanthropie ne veut pas qu'en paraissant la lui distribuer gratuitement, on la lui fasse payer, en quelque sorte, par le temps qu'on lui fait perdre. »

Enfin, un second point d'une grande importance a été moyen d'acheter traité par l'auteur du mémoire que nous venons de citer : c'est un prix proportionnel pour les concessions d'eau, pour les maisons particulières, dans les divers quartiers de Paris. M. Sari écrit : « La taxe pour chaque maison pourrait être formée de deux parts distinctes. Il y aurait un droit fixe d'abord, un droit proportionnel ensuite. Ce dernier serait toujours au niveau de l'importance locative des immeubles ; ainsi, dans les quartiers riches : dans la Chaussée-d'Antin, par exemple, on a calculé que la concession d'eau pourrait s'élever en moyenne à 150 fr., tandis qu'elle s'abaisserait à 45 fr. environ pour les immeubles de peu d'importance des quartiers Mouffetard et Saint-Jacques. »

Telles sont, selon nous, les divers perfectionnements dont le treizième arrondissement a le plus grand besoin, touchant la conservation et les soins à donner à sa rivière industrielle, ainsi que la distribution des eaux potables qui, pour ses habitants, doivent être considérées comme un objet d'utilité première au triple point de vue de la santé publique, de la salubrité et des besoins incessants de l'économie domestique.

(1) Histoire de Paris, 1735, d'après celle du R. P. Lobineau.

(2) idem

(3) idem

(4) Continuateur de Delamarre , vol . IV

(5) idem

(6) Cette commission était composée de MM. Besson, Lahure, Benoist, Riant, Le Semptel et Brouzac, membres du conseil général du département ; Robin, ingénieur en chef, directeur des ponts-et-chaussées du département ; Mastrella, chef de division, et Poisson, chef de bureau à la préfecture de la Seine ; M. Besson en était le président, et M. Lahure le rapporteur.

(7) Le thalweg est la ligne la plus basse d'une vallée.

(8) Cette mesure fut d'abord proposée, en 1822, par MM. Parent Duchâtelet et Pavet de Courteille, dans le remarquable travail qu'ils présentèrent, le 29 janvier 1822, à l'Académie de Médecine, travail ayant pour titre : Recherches et considérations sur la rivière de Bièvre ou des Gobelins.

(9) Le pouce d'eau ou pouce fontainier est la quantité d'eau qui s'écoule en vingt-quatre heures par un orifice circulaire d'un pouce de diamètre, percé dans la paroi d'un vase ou bassin, mais à la condition que la sur face de l'eau soit maintenue constamment à sept lignes au-dessus du centre de l'orifice ou à une ligne au-dessus de sa partie supérieure.

Depuis l'adoption du système métrique, les ingénieurs comptent le pouce d'eau pour 20 mètres cubes ou 20,000 litres en vingt-quatre heures. Cette quantité équivaut à environ 14 litres par minute.

(10) 1° Pour la mise en état des rivières vive et morte, 310,000 ; 2° Pour les puits artésiens, 70,000 ; 3° Pour l'établissement de l'étang-réservoir, 420,000 soit au total : 800,000 fr.

(11) Ainsi, en 1854, 50,000 francs destinés à la Bièvre ont été reportés, par décision ministérielle, pour l'empierrement de la traverse de Passy ; 40,000 francs, votés l'année suivante pour la canalisation jusqu'à Gentilly, n'ont pu être employés à défaut du concours de la commune et des riverains !

(12) Mémoire sur la rivière de Bièvre, par M. le professeur Halle. Paris, 1790.

(13) Journal à 5 centimes, ancien Journal de la Guerre , Paris en vingt arrondissements : XIe arrondissement ; signé Émile Gaboriau . No 57 , pages 455 et 456. - 10 décembre 1859.

(14) Analyse chimique des eaux qui alimentent les fontaines publiques de Paris, par Boutron-Charlard et Oss. Henry. Paris, chez Victor Masson, 1848.

(15) Ces analyses furent faites au Collège de France, sous la direction d'une Commission composée de MM. Thénard, Hallé et Tarbe.

(16) D'après le travail de MM. Boutron-Charlard et Oss. Henry.

(17) Premier Mémoire sur les eaux de Paris, présenté par le préfet de la Seine au conseil municipal (4 août 1854), page 48.

(18) Second Mémoire sur les eaux de Paris, présenté par le préfet de la Seine au conseil municipal ( 16 juillet 1858 ), page 105.

(19) Mémoire sur la distribution des eaux de Paris, et particulièrement dans le douzième arrondissement, par M. Sari, conservateur de l'entrepôt des liquides ; Paris, 1852. Au bureau de la Revue municipale.

Notice administrative, historique et municipale sur le XIIIe Arrondissement (1860)

- État actuel de l'Arrondissement

- Quartier Croule-Barbe

- Quartier de la Salpêtrière : l'hôpital de la Salpêtrière, la gare du chemin de fer d'Orléans

- Quartier de la Salpêtrière : le marché aux chevaux, l'église Saint-Marcel, l'abattoir de Villejuif

- Quartier de la Salpêtrière : la cité Doré

- Quartier de la Gare

- Quartier Maison-Blanche

- La Bièvre

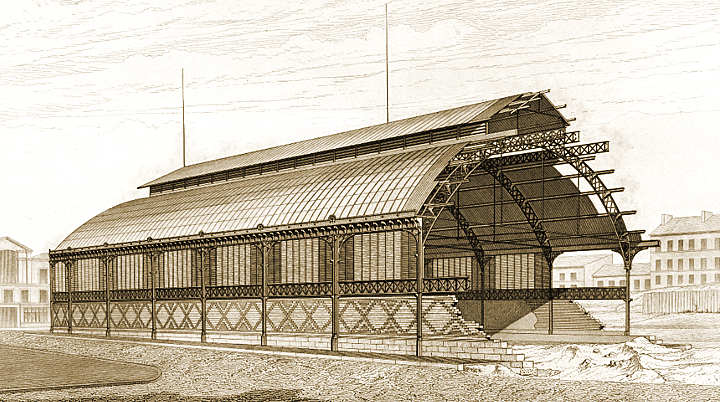

C'est le 17 décembre 1897 que le sort du marché couvert de la place d'Italie fut scellé. Le conseil municipal de Paris approuva, ce jour, sa desaffectation et la création d'un marché découvert sur le boulevard d'Italie lequel, plus tard, prendra le nom de Blanqui.

C'est le 17 décembre 1897 que le sort du marché couvert de la place d'Italie fut scellé. Le conseil municipal de Paris approuva, ce jour, sa desaffectation et la création d'un marché découvert sur le boulevard d'Italie lequel, plus tard, prendra le nom de Blanqui.