L’avenir du marché aux chevaux

Le Siècle — 21 avril 1866

L’Administration municipale s'occupe très activement, depuis quelques mois, des grands travaux de viabilité projetés pour la rive gauche. Des démolitions ont été faites pour préparer l'ouverture de la rue Monge ; plusieurs immeubles, abattus récemment en bordure de la rue Mouffetard, annoncent qu'on se propose d'élargir sous peu cette voie populeuse, et le jury d'expropriation vient d'être appelé à se prononcer sur l'indemnité à accorder aux propriétaires de maisons à abattre pour livrer passage aux divers tracés voisins de la rue des Écoles.

Des démolitions qui viennent aussi d'avoir lieu sur la place de la Collégiale nous indiquent qu'il est également question d'ouvrir le boulevard Saint-Marcel, qui, avec celui de Port-Royal, constituera la limite septentrionale du 13e arrondissement.

Le tracé de ce boulevard Saint-Marcel, qui doit faire jonction avec celui de l'Hôpital près de l'angle de la rue Poliveau, coupera en diagonale le marché aux chevaux, qu'il faudra par conséquent transférer ailleurs.

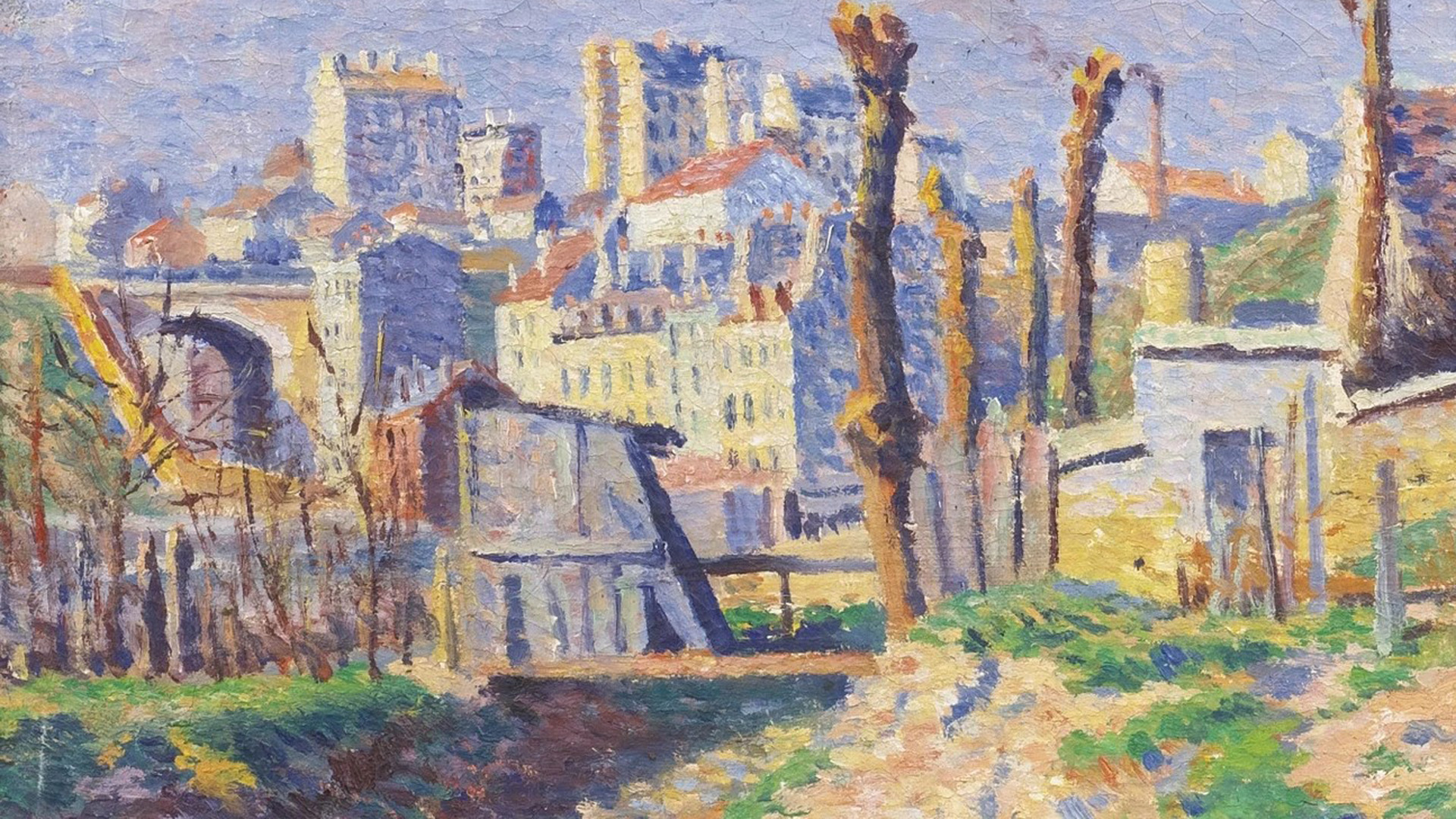

On remarquera à gauche le dôme de la chapelle de la Salpêtrière qui constitue un point de repère

Si nos informations à ce sujet sont exactes, le nouveau marché devra être installé dans le triangle circonscrit par le boulevard de l'Hôpital, la partie extrême du boulevard St-Marcel et la rue du Marché aux-Chevaux. Il est vrai que certaines personnes, se prétendant aussi très bien informées, assurent qu'il serait question de le transférer près du boulevard St Jacques, dans l’ancien champ de l'Alouette, que sillonnent les deux bras de la Bièvre ; des offres très avantageuses auraient été faites à la ville pour la déterminer à ce déplacement. Mais nous ne pouvons ajouter foi à une telle supposition, et nous sommes persuadé que l'administration municipale a trop le respect des intérêts existants pour transporter au milieu d'un quartier désert un marché qui fait vivre depuis si longtemps une multitude d'établissements du boulevard de l’Hôpital.

Ce déplacement du marché aux chevaux sera le troisième qu’il aura subi depuis sa création. Lors de sa fondation qui remonte à Henri III, on lui assigna comme emplacement la grande cour de l’ancien palais des Tournelles ; avant ce temps, la vente des chevaux se faisait au marché aux bestiaux, en dehors de la porte Saint-Honoré; mais, lors de la construction de la place Royale, on le renvoya extra muros, sur un terrain contigu à la butte Saint-Roch.

En 1689, François Baraujon, apothicaire et valet de chambre de Louis XIII, ayant demandé l'autorisation de faire établir un second marché aux chevaux au faubourg Saint Victor, près de la Croix de-Clamart, obtint cette autorisation et fonda en 1842 le marché actuel, lequel fut loin d'avoir alors l'espace et les proportions de celui d'aujourd'hui ; il se composait seulement d'une allée principale et de deux contre allées; d'importants travaux d'amélioration y ont été faits, surtout en 1817, en 1824 et en 1830.

.jpg)

En jaune, le trac du futur boulevard Saint-Marcel

Le marché aux chevaux tel qu'il est aujourd'hui se compose de trois parties contiguës : la première, qui comprend le marché proprement dit, a 296 mètres de long sur 55 de large ; son entrée principale s'ouvre sur la rue du Marché-aux-Chevaux ; la seconde partie, formant hache sur la droite, est affectée à l'essai les chevaux de trait ; elle a son entrée par le marché et occupe un espace de 58 mètres de long sur 50 de large ; enfin la troisième partie, réservée à la venté des voitures, confine au boulevard de l'Hôpital.

La partie affectée à la vente des chevaux comprend deux chaussées parallèles, dont la ligne de séparation devait être ornée de trois fontaines, l'une monumentale et les deux autres servant de base à des armatures de réverbères ; mais ces deux dernières ont seules été exécutées, et le surplus de la ligne de séparation est indiqué par des barrières qu'encadrent des bornes massives.

Les chevaux amenés pour être vendus sont attachés à dans des espèces de boxes foraines, dont chacune peut contenir quatre animaux.

Cette partie du marché, est ombragée par six rangs d'arbres formant une allée principale et deux autres allées doubles pour abriter les animaux.

La seconde partie, affectée à l'essai des bêtes de trait présente un plan elliptique dont le grand axe correspond à l’une dos fontaines ; elle contient deux rampes en fer à cheval.

Jusqu’à la révolution, les marchands de chevaux étaient soumis, pour tout ce qui con cernait leur profession, à la juridiction du grand écuyer de France, et, quand ils amenaient à Paris des chevaux neufs, ils étaient tenus, sous peine de confiscation et de 600 livres d'amende, d'avertir le premier écuyer du roi ou les personnes par lui proposées, afin qu'elles pussent venir y faire un choix avant tout autre.

Quelque arbitraire que fût ce régime, il était encore de beaucoup préférable à celui qui avait existé précédemment, lorsque les chevaucheurs du roi, de la reine et la famille royale, exerçant le droit de prise dans les faubourgs, s'emparaient des chevaux et des voitures sous prétexte de service du roi, et ruinaient les pauvres paysans par leurs fréquentes razzias.

Dieu le bon temps que c'était là !

Sur le marché aux chevaux

Les dernières années du premier marché aux chevaux du bd de l'Hôpital (1760-1866)

Le marché aux chevaux durant son exil dans le 14e (1866-1878)

(Cet exil était motivé par le percement du boulevard Saint-Marcel.)

- Le Marché aux Chevaux (1870)

- Le marché aux chevaux par Elie Frébault - L'Illustration, 17 février 1872

Le marché aux chevaux du retour d'exil au déménagement final (1878-1907)

- Le nouveau marché aux chevaux (1978)

- Le boulevard Saint-Marcel et le marché aux chevaux (1883)

- Le Marché aux Chevaux vu par M. G. Macé, ancien chef du service de Sûreté (1888)

- Coupeur de queues de chevaux (1888)

- Le Marché aux Chevaux (Alexis Martin, 1890)

- Un truc de faux maquignon (1897)

On remarquera à gauche le dôme de la chapelle de la Salpêtrière qui constitue un point de repère