Les Cloaques de Paris

Une visite dans le XIIIe

L’Humanité — 19 mai 1909

Chaque année, des milliers de Parisiens meurent de la tuberculose, tandis que les épidémies, quoique restreintes et cantonnées dans le foyer où elles éclatent, font des ravages avec une régularité déconcertante.

De grands efforts ont été faits pour lutter contre l'insalubrité de trop nombreux quartiers ouvriers où l'air et la lumière font défaut, où des familles sont entassées dans des logements exigus et délabrés. On est ainsi arrivé à limiter le fléau, mais non à le faire disparaître.

C'est qu'il reste encore beaucoup à faire dans ce sens. Une visite de quelques arrondissements de la rive gauche de Paris, en compagnie, d'une commission composée des conseillers municipaux de la périphérie, nous a révélé certains coins immondes qui, pour être peu connus, n'en sont pas moins très peuplés et forment en plein Paris, de véritables foyers d'infection.

Les choses vues dans une rapide visite en automobile des XIVe, XVe et XVIe arrondissements ont toutes été éclipsées par les cloaques du XIIIe arrondissement que nous ont fait parcourir les conseillers intéressés qui en réclament la disparition.

Cité Doré

Dans le quartier de la Salpêtrière, il existe, donnant sur la place Pinel, une cité exclusivement habitée, par des chiffonniers et qui porte le nom de Cité Doré.

Sur un terre-plein lépreux, des maisons basses et sordides, faites de plâtre souillé. Aux portes, jouent des enfants au visage vieilli, tandis que des femmes font le tri des chiffons malodorants. Les ruelles larges de trois mètres, sont décorées du nom pompeux d'avenues et éclairées à l'aide de quinquets. Au milieu, coule un ruisseau fétide dans lequel des gosses barbotent. Cent cinquante pauvres bougres croupissent dans ce cloaque.

À cent mètres de là, de superbes maisons modernes à sept étages défient insolemment cette misère résignée.

Passage Moret

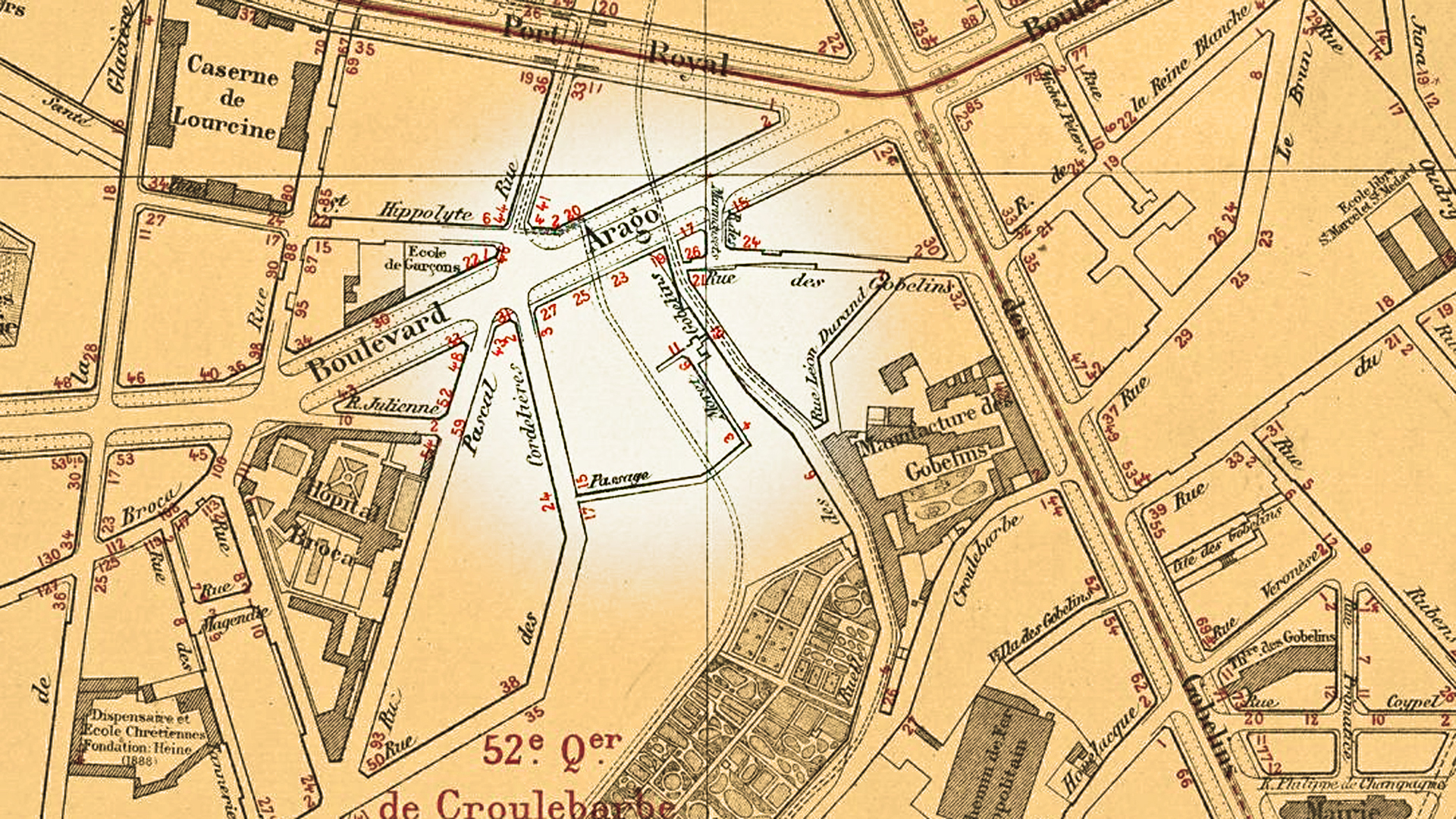

Dans le quartier de Croulebarbe, que représente notre ami Deslandres, il nous a été donné de découvrir un cloaque plus immonde encore. On l'appelle le passage Moret.

La Bièvre, une Bièvre complètement stagnante, dont l'eau bourbeuse et nauséabonde porte des choses innommables, la traverse. Quinze cent mille francs ont été prévus, paraît-il, pour la couvrir, mais, malgré les efforts de son conseiller, le quartier attend toujours. Là encore, des masures à un étage, décrépites et sordides.

À travers, une fenêtre ouverte, dans une atmosphère irrespirable, au milieu de meubles délabrés, je distingue une femme sans âge, assise dans une pièce étroite et sombre. Je lui demande le prix de son loyer.

— Cinq francs la semaine, monsieur.

Deux cent quarante francs par an pour un pareil taudis Je ne résiste pas à l'envie, de savoir le nom du triste propriétaire. C'est un certain M. Bloch. Saluez M. Vautour I

L'odeur de la Bièvre, des tanneries voisines et la poussière blanche qui émane d'une usine où l'on prépare des peaux de lapins, nous chassent rapidement de cet épouvantable milieu.

Le remède

Le cri unanime des conseillers présents fut « Il faut, au plus vite, raser tout cela ». C'est, en effet, le seul remède : faire place nette pour reconstruire, prolonger des rues, ou mieux, en faire de petits oasis de verdure.

M. Dausset prévoit, dans son rapport sur les grands travaux à effectuer dans Paris, trente-trois millions pour lutter contre la tuberculose.

Il serait difficile de trouver un emploi plus utile.

Maurice Bertre.

Sur le passage Moret

L'ilot insalubre

- Les cloaques de Paris : une visite dans le XIIIe (1909)

- Des masures à l’impasse Moret (1911)

- Les mensonges des patrons mégissiers (1911)

- Des Maisons qu’il faut détruire (1911)

- Trois ilots à détruire d'urgence (1923)

- Une nouvelle Cour des Miracles (1925)

La fin du passage Moret

- Les habitants du passage Moret vont être « clos et couverts » (1925)

- L'immeuble du 9 passage Moret vendu à ses locataires (1926)

- L'expulsion des locataires du 11 passage Moret (1926-1927)

- La Ville de Paris est parvenue à faire expulser les locataires (1927)

- Dans le passage Moret où règne la misère (1927)

La Tournée d'Elie Richard (Paris-Soir 1930)

Faits-divers