Chiffons et chiffonniers

Le Petit-Journal — 7 juin 1872

Ceux qui ne sont pas initiés aux mystères de la vie parisienne, ignorent que les industries ayant pour clients MM. les chiffonniers réalisent d'assez beaux bénéfices.

— Mais, demanderons les gens du monde, que peut dépenser un chiffonnier ? Que gagne-t-il ? Qui peut vouloir de son ignoble marchandise ?

Sachez-le, rien de ce que cet homme ramasse au coin des bornes n'est perdu pour l'industrie. Les vils débris qu'il retire de la boue sont comme de hideuses chrysalides auxquelles la science humaine prêtera des formes élégantes et des ailes diaphanes.

Ainsi les fabricants de papier achètent pour leur usage :

| Prix de 100 kil. | |

| Les cartons, vieux papiers sales. | 8 fr. |

| Le gros de Paris, toiles d'emballage, restes de sacs | 8 - |

| Le gros de campagne, chiffons de couleur, cotonnade | 18 - |

| Le gros bul, toiles en fil, grossières et sales | 20 - |

| Le bul même qualité, mais plus propre | 26 - |

| Le blanc sale, chiffons ordinairement de cotonnade | 34 - |

| Le blanc fin, chiffons propres et de toile de fil | 44 - |

Les chiffons d'une dimension raisonnable passent entre les mains des revendeuses à la toilette du marché du Temple. Les fabricants de produits chimiques tirent du sel ammoniac des lambeaux de laine ou de drap. On fait de nouvelles vitres avec les morceaux de verre cassé, et de nouvelles ferrures avec les anciennes.

Le contenu de la hotte d'un chiffonnier vaut environ 1 fr. 50, non compris certains objets, tels que les bouchons qu'il abandonne au liquoriste contre du liquide consommé sur place.

Maintenant, que dépense-t-il ?

Pour la nourriture et le logement, très peu de chose. Il utilise à son profit les croûtes de pain et autres débris comestibles qu'il extrait de sa hotte.

Quant à l'entretien, pour les jours ordinaires, il est nul. La toilette des grands jours coûte 2 francs par an, ainsi répartis :

| Pantalon d'été | 50 cent. |

| Saute-en-barque. | 55 - |

| Escarpins d'occasion. | 25 - |

| Casquette. | 20 - |

| Chemise échangée. | 50 - |

| TOTAL | 2 francs. |

On trouve le tout dans des officines ad hoc près du Temple.

Qu’est-ce qu'une chemise échangée ?

On passe derrière un paravent. La marchande jette par-dessus une chemise blanche. Le chiffonnier envoie de la même manière la chemise portée, prise en échange, cela coûte 50 centimes. C'est un prix fait comme les petits pâtés.

La plus forte dépense consiste dans le trois-six, dit casse-poitrine ou tord-boyaux, consommé dans les caboulots spéciaux dits bibines, dont le plus célèbre est l'Assommoir, rue Mouffetard, où le camphre tape sur le cerveau et renverse son homme, si vigoureux qu'il soit.

Le cabaret du Pot-d'Étain

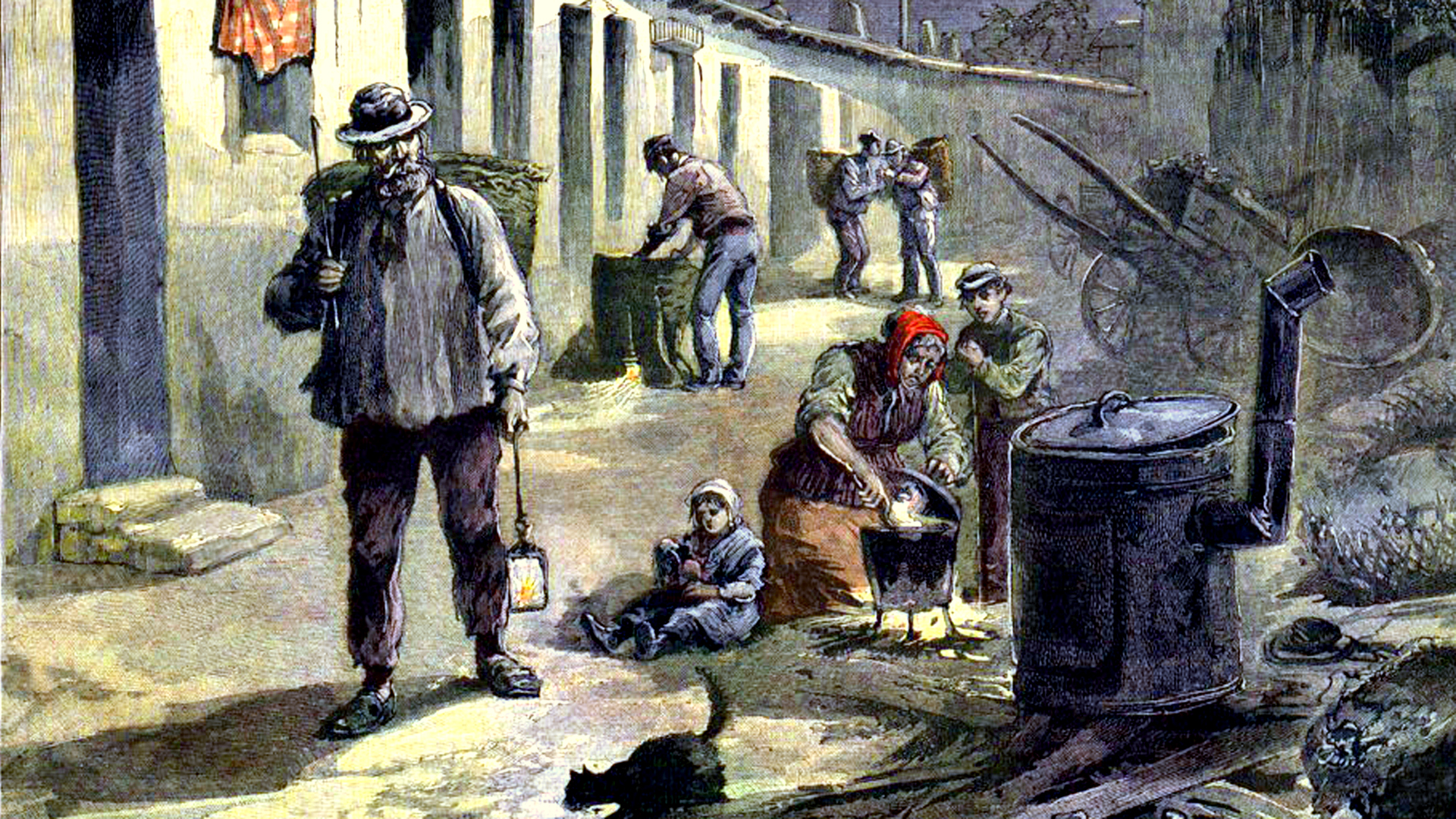

L'aristocratie a pénétré dans la chiffonnerie. Au cabaret du Pot-d'Étain, près de l'ancienne barrière de Fontainebleau, dont ils forment la clientèle exclusive, trois catégories occupent chacune un local distinct.

La première salle, affectée aux propriétaires d'un hoteriot en bon état et d'un crochet avec manche propre et luisant, s'est toujours, malgré les changements politiques, appelée « la Chambre des pairs. »

Les porteurs de mannequins vulgaires occupent la seconde salle, dite « Chambre des députés ».

La troisième, salle appelée « Cercle des vrais prolétaires » abrite ceux à qui leurs moyens ne permettent pas une hotte ni un crochet et qui n'ont pour tout bien qu'une vieille serpillière dans laquelle ils insèrent ce qu'ils ramassent.

Une étiquette minutieuse et sévère règle les rapports entre les trois catégoriels. À l'entrée de chaque salle sont rangés les hoteriots, les mannequins et les serpillières, et celui qui pénétrerait, sans y être appelé, dans un local où il n'a pas droit d'entrer, encourrait une peine disciplinaire.

Le vin est servi dans un pot de terre nommé « le Petit Père-Noir » et extrait d'un broc omnibus appelé « le Moricaud ». On exige la valeur des mets avant de déposer le plat sur la table.

Autrefois, les couverts étaient fixés à la table à l'aide d'une chaîne assez longue pour permettre d'en faire usage. Cet usage injurieux a été aboli.

Seulement on voit les consommateurs venir rendre au comptoir les brocs, pots, verres et couverts, et boire jusqu'à concurrence de la somme déposée par eux en garantie de ces ustensiles. Le comptoir est un lieu franc où fraternisent les trois catégories.

Ou a vu des logeurs et gargotiers ayant une clientèle de chiffonniers se retirer avec une certaine aisance. La veuve Ravigot, dite la Mère des biffins (chiffonniers), avait acquis de cette façon une très enviable fortune. (Droit)

Chiffons et chiffonniers dans le 13e

Territoire en marge de la capitale, le 13e accueillait d'importantes communautés de chiffonniers qui se répartissaient en plusieurs points de l'arrondissement. Ces activités commencèrent à décliner à partir des années 1880 notamment à la suite de l'arrêté du 24 novembre 1883 dit "arrêté Poubelle", entré en vigueur le 15 janvier 1884, organisant l'enlèvement des ordures ménagères et prescrivant la mise en place par les propriétaires d'immeubles de récipients ad hoc à disposition de leurs locataires.

Les lieux

- La Cité Doré par Alexandre Privât d'Anglemont (1854)

- Le Cabaret du Pot-d’Étain (1864)

- La rue Harvey (1889)

La "Cité Tolbiac"

L'expression "Cité Tolbiac" est apparue dans la presse uniquement en août 1898. L'entrée de cette cité était peut-être située dans l'impasse Sainte-Marie, voie de 35 mètres sur 4 débouchant dans la rue de Tolbiac (impasse Tolbiac avant 1877).

- Les concierges des chiffonniers (Le Petit Journal — 5 août 1898)

- La Cité Tolbiac (La Patrie — 16 août 1898)

- La cité Tolbiac (Le Figaro — 16 août 1898)

- L'Exode des « Biffins » (Gil Blas — 16 août 1898)

- Le monde de la hotte (Le Gaulois — 20 août 1898)

Les gens

- Chiffons et chiffonniers (1872)

- Les chiffonniers de la Butte-aux-Cailles (1875)

- Portrait d'un chiffonnier de la Butte-aux-Cailles (extrait du précédant - 1877)

- La villa des chiffonniers (1897)

L'arrêté Poubelle et ses conséquences

L'arrêté du préfet de la Seine organisant l'enlèvement des ordures ménagères via une règlementation des réceptacles et des heures de dépôts et de ramassage allait mettre à mal la corporations des chiffonniers. Quelques journaux s'en émurent et organisèrent des campagnes de soutien aux "chiffonniers affamés à plaisir par l'administration" selon l'expression du Gaulois qui ne faisait pas dans la modération sur cette affaire.

- Arrêté du 23 novembre 1883 dit "arrêté Poubelle" (1883)

- Les chiffonniers de Paris (Le Gaulois — 17 janvier 1884)

- Une première distribution - Ve et XIIIe arrondissement (Le Gaulois — 23 janvier 1884)

- Conseil municipal – Séance du 8 février (Le Gaulois — 9 février 1884)

- L’enlèvement des ordures ménagères (Le Gaulois — 26 février 1884)

Dans la littérature