La Butte-aux-Cailles et la rue Buot

vues par William Cobb (Jules de Lermina)

Extrait de Madame Sept-Quatre (1873)

Troisième partie

Chapitre VIII

En tournant le dos à la Seine, à la hauteur du pont des Arts, et en s'engageant en ligne droite sur la rive gauche, on laisse à droite le cimetière Montparnasse et on parvient aux anciens boulevards extérieurs. Là se trouve le boulevard d’Italie et l’ex barrière du même nom.

À deux pas, un peu sur la droite, s’étend l’un des quartiers les plus curieux et les moins connus de Paris.

C’est la butte aux Cailles. Quelques rues étroites forment une sorte de dédale. Mais elles réservent à qui s’y engage une véritable surprise. Lorsque vous parvenez à l’extrémité de la rue Buot ou de la rue Désirée, il semble que tout à coup le sol manqua sous vos pas. C'est l’extrémité de la butte, coupée presque à pic. La déclivité est si rapide, le creux est si profond, qu’on a dû établir une balustrade en bois pour préserver d’une chute les ivrognes, si nombreux dans ces parages mal fréquentés.

Au bas de la butte, des terrains non bâtis bordant la Bièvre au cours fangeux. Au loin à l’horizon, l'hospice de Bicêtre. Rien n'est plus étrange que le spectacle qui s'offre aux yeux, le soir, du haut de cette butte On se croirait à cent lieues de Paris, dans quelque lieu à peine habité. Les bruits de la grande ville n’y arrivent que comme un bourdonnement ; nulle ombre ne se meut dans ces terres vagues, sur lesquelles en temps de pluie le pied ne peut se soutenir.

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris

L'orientation est donnée par le profil de l'hospice de Bicêtre à l'horizon

La dernière maison de la rue Buot, démolie depuis l’époque où se passa la scène que nous allons raconter, surplombait au-dessus de la butte et ne semblait se tenir en équilibre, que par un prodige de statique.

C’était une bâtisse de bois, et de moellons, aux murs rongés par la vétusté. Elle se composait d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage.

Le rez-de-chaussée, percé de deux fenêtres et d’une porte, montrait, écrit sur une bande de peinture brune, ces deux .mots ressortant en jaune :

« SAINQUOI, logeur. »

Puis, quelques attributs, dessinés de chaque côté de la porte, indiquaient qu’on vendait dans ce taudis du vin et de la bière.

C'était le soir du duel dans lequel Maurice Servant avait grièvement blessé Ned Fraser.

Un homme venait de traverser le boulevard extérieur et s’était engagé dans les ruelles de la butte aux Cailles. Il parut chercher à s’orienter, et tira de sa poche un papier graisseux qu'il consulta soigneusement à la lueur tremblante d'un réverbère. Car, il est bien entendu que le gaz n’avait pas encore, à l’époque dont nous parlons, pénétré dans ces parages ignorés. Il y trouva sans doute le renseignement qu'il cherchait, car il fit un geste de satisfaction et, pénétrant dans la rue Buot, marcha sans s’arrêter jusqu’à l’extrémité.

Il s’arrêta devant la maison dont nous avons parlé.

Il regarda d’abord avec précaution si personne ne se trouvait dans la rue : il semblait éprouver la crainte d’avoir été suivi.

Puis il s’approcha de la porte et posa sa main sur le loquet extérieur. La porte s’ouvrit sous cette pression.

Il se trouva dans une pièce assez spacieuse, au milieu de laquelle un étroit comptoir de zinc offrait aux yeux quelques brocs et des verres, fêlés pour la plupart.

Une chandelle fumante éclairait cette aube, dont les murs et le sol paraissaient suinter de crasse et d’humidité.

Un homme qui sommeillait les deux bras appuyés sur le comptoir, releva vit ment la tête à l’entrée de l’étranger.

— Qu’est-ce qu'il y a ? demanda-t-il d’un ton rogue.

— M. Sainquoi ? dit l’inconnu.

— Qu’est-ce que vous lui voulez, au père Sainquoi ? riposta aigrement le logeur.

— J’ai à lui parler...

— Eh bien ! parlez-lui... puisque c’est moi.

— Ah ! c’est vous ! reprit le nouveau venu ; mais n’y a-t-il personne qui nous écoute...

— Des manières ! j’ai pas de secret moi.

— En vérité ? fit son interlocuteur avec un accent ironique ; cependant...

Et il baissa la voix.

— Si je vous disais, père Sainquoi, que je viens de la part du filliot ?

— Hein ? s’écria le logeur. D’un bond, il sauta hors du comptoir, courut vers la porte qu’il ferma à doux tour ; puis, revenant, il saisit la chandelle qui brûlait sur la table de zinc et s’approcha vivement du visage de l’méconnu.

Ce dernier était un homme dont il eut été difficile de définir l’âge réel.

Il devait être de haute taille, mais son dos était voûté. Il était couvert de haillon Son visage amaigri, ses joues creusées, ses yeux disparaissant dans leur orbite révélaient d’atroces souffrances Ses traits disparaissaient presque complètement sous une forêt de poils incultes, presque blanc

Le logeur l'examinait avec attention.

— Vous avez dit ?... reprit-il.

— J’ai dit que je voulais parler au père Sainquoi de la part du filliot...

— D’où venez-vous ?

— De là où est le filliot....

— Vous êtes évadé ?

— Évadé !

— Qu'est-ce qui le prouve ?

— Ceci.

Et l'inconnu, plongeant la main sous les guenilles qui lui couvraient la poitrine, tira le papier que, quelques instants auparavant, il consultait à la lueur du réverbère et le tendit au logeur, qui s’en saisit avidement, puis, y ayant jeté les yeux, le pressa convulsivement sur ses lèvres.

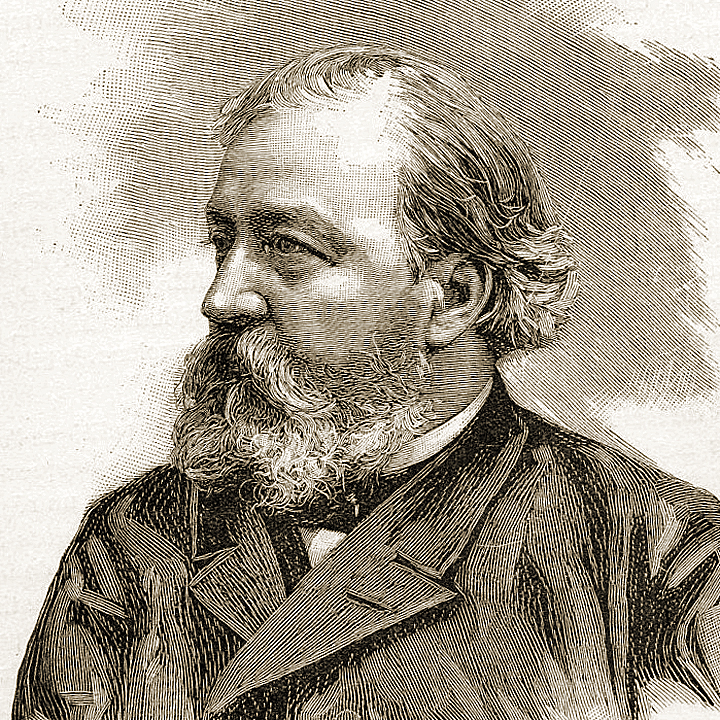

Jules Lermina (1839-1915)

Jules Lermina, né le 27 mars 1839 à Paris et mort le 23 juin 1915 à Paris, fut un romancier et journaliste. Il contribua à la création et au fonctionnement de la Bibliothèque populaire des Amis de l’Instruction du Treizième arrondissement qui était installée dans la Cité des Gobelins.

Lermina

avait théorisé, dès 1861, un vaste projet de bibliothèques de quartier : <br>"Notre Bibliothèque contiendra tous les

livres d'un usage journalier, toutes les œuvres qui peuvent être d'un secours réel au travailleur consciencieux : c'est

dira qu'elle réunira, autant du moins que ses ressources le lui permettront : Les littératures française et étrangère,

moderne et ancienne ; l'histoire ; la morale et la philosophie ; l'économie sociale et politique ; les sciences

abstraites ; la linguistique.

Parmi les publications modernes, elle rejettera les romans, et autres œuvres d'humour

(autrement dit de blague)".

La rue du Docteur-Bourneville, voie publique méconnue du 13e arrondissement, débute boulevard Kellermann et se termine avenue de la Porte-d'Italie. Elle honore la mémoire du Docteur Désiré-Magloire Bourneville, né le 20 octobre 1840 à Garencières (Eure), mort le 29 mai 1909 à Paris, médecin aliéniste des Hôpitaux, précurseur de la pédopsychiatrie, conseiller municipal du 5e arrondissement. Il fut l’un des rédacteurs et le signataire du Rapport sur l'insalubrité de la cité Doré et de la cité des Kroumirs établi en 1882 qui fit grand bruit.

La rue du Docteur-Bourneville, voie publique méconnue du 13e arrondissement, débute boulevard Kellermann et se termine avenue de la Porte-d'Italie. Elle honore la mémoire du Docteur Désiré-Magloire Bourneville, né le 20 octobre 1840 à Garencières (Eure), mort le 29 mai 1909 à Paris, médecin aliéniste des Hôpitaux, précurseur de la pédopsychiatrie, conseiller municipal du 5e arrondissement. Il fut l’un des rédacteurs et le signataire du Rapport sur l'insalubrité de la cité Doré et de la cité des Kroumirs établi en 1882 qui fit grand bruit.