L’histoire des quartiers de Paris

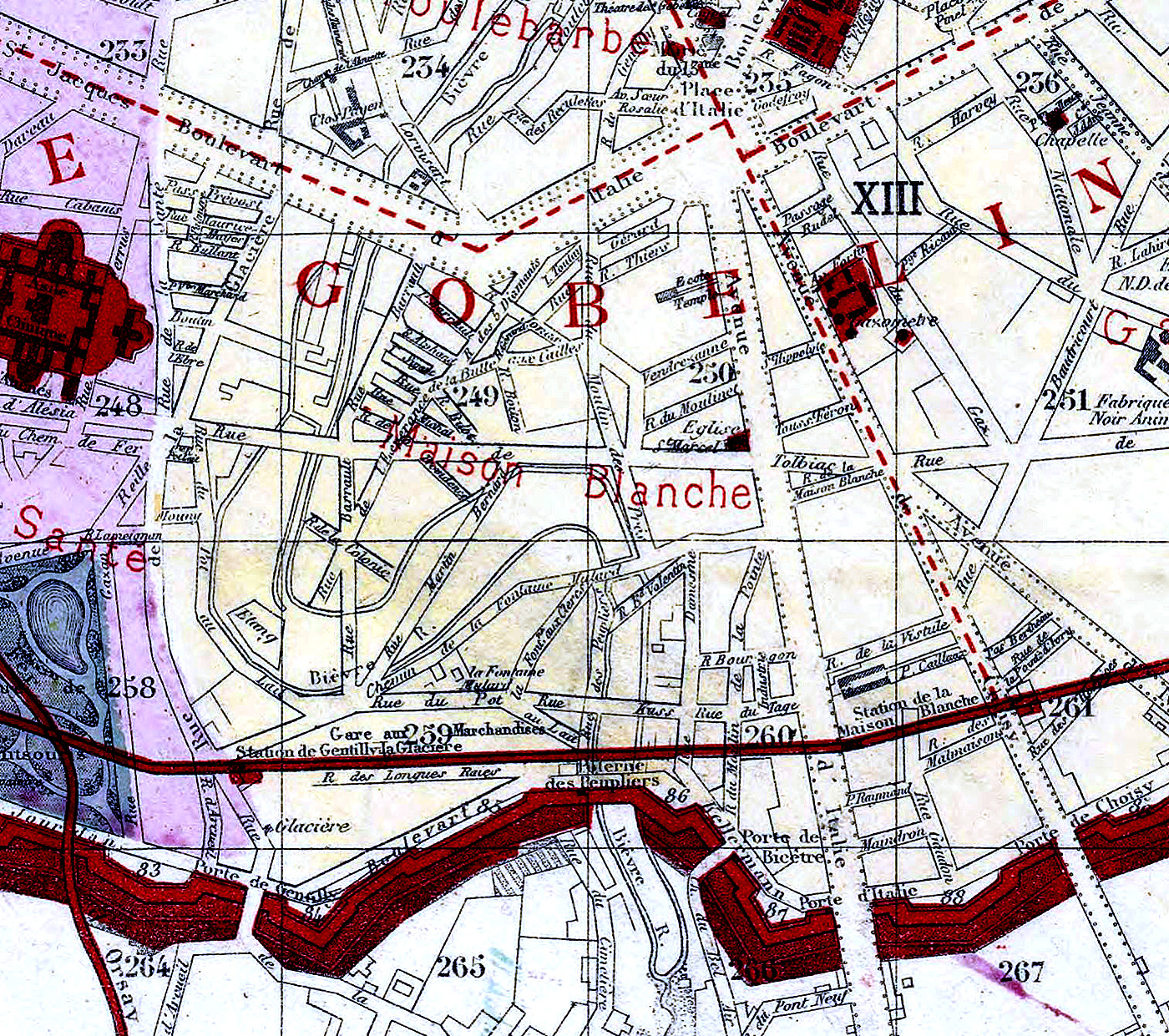

LI — Quartier de la Maison-Blanche

Le quartier de la Maison-Blanche, comprend environ cent-soixante-quatorze hectares et possède une population de 33.290 habitants, ce qui fait une densité de 192 habitants par hectare.

Ces chiffres ont presque doublé depuis le recensement de 1561, qui ne constatait que la présence de 18.342 personnes, 106 par hectare dans ce même quartier.

Non seulement le total de la population s’est élevé, mais sa distribution et par conséquent l’aspect du quartier de la Maison-Blanche ont bien changé depuis vingt-cinq ans.

Au moment de sa formation, ce quartier détaché de la commune de Gentilly, comprenait deux anciens villages : celui de la Maison-Blanche, occupait la Butte-aux-Cailles et s’allongeait le long de la route d’Italie ou de Fontainebleau ; celui de la Glacière de l’autre côté prolongeait le faubourg Saint-Jacques.

Entre-les deux se creusaient la vallée de la Bièvre : la rivière serpentait à travers des prairies : celles-ci inondées l’hiver gelaient rapidement et c’était la mode au temps de Louis Philippe d’y venir patiner.

À ce moment, la vue de tout ce coin de Paris était très pittoresque : il a beaucoup perdu depuis une dizaine d’années : les jardins et les arbres fruitiers plantés au siècle dernier achèvent de disparaître : de gigantesques travaux ont été entrepris, la vallée de la Bièvre comblée en partie, de manière à relier les deux groupes de la Glacière et de la Maison-Blanche.

Toutefois la fusion n’est pas encore complète et l’on reconnaît encore la physionomie que les deux hameaux avaient avant l'annexion.

Le nom de celui de la Maison-Blanche lui venait d’une maison qui fut, quelques temps, isolée auprès de la route d’Italie et autour de laquelle s’élevèrent les autres maisons.

La Glacière était un vaste dépôt de glace, jadis à peu près le seul qui fournit à l’approvisionnement de Paris : on la tirait de la Bièvre et des étangs de la banlieue.

La barrière d’Italie où commençait autrefois le village de la Maison Blanche est restée tristement célèbre par la mort du général Bréa.

On était au 25 juin 1848 ; la place d’Italie entourée de sept barricades, tenait encore : le général Bréa fit cesser le feu et s’avança en parlementaire ; une bousculade le sépara de ses interlocuteurs ; entouré et reconnu, on l’accusa détromper les insurgés par ces négociations et de leur tendre un piège ; on s’empara de sa personne, il fut enfermé dans un poste où des forcenés le fusillèrent. Quelques instants après, les soldats enlevaient les barricades.

Le procès des nombreux prisonniers accusés du meurtre du général Bréa se termina le 15 janvier 1849 par plusieurs condamnations à mort : seuls Lahr et Daix furent exécutés le 17 mars 1849 à la barrière d'Italie.

La place d'Italie portent deux larges avenues, têtes de deux routes nationales, l’avenue de Choisy qui mène à ce village, l'avenue d’Italie, commencement de la route qui par Fontainebleau mène en Italie ; avant l’apparition des chemins de fer une désignation de ce genre correspondait à quelque chose de positif.

Au boulevard d’Italie, on a réuni ceux des Gobelins et de la Glacière.

La rue Toussaint-Féron date de 1863 ; c’était auparavant un passage, baptisé du nom de son propriétaire.

C’est rue de la Maison-Blanche qu’était la maison qui a fini par donner son nom à tout le quartier ; la rue s'appelait rue Neuve.

La rue de la Vistule, classée en 1863, est l’ancienne rue du Marché-aux-Porcs ; on lui a donné le nom du grand fleuve polonais, ayant l’idée bizarre de grouper autour de la Bièvre quelques noms de rivières.

La rue Caillaux date de 1863 et porte le nom du propriétaire du sol où elle fut tracée.

La rue des Malmaisons a conservé le vieux nom du lieu.

La rue Gandon a reçu celui de son propriétaire ; c'était une ruelle à laquelle on réunit le sentier des Malmaisons ; elle devint une rue en 1853.

Le passage Raymond porte le nom de son propriétaire ; l'ancien passage Maindron a pris le nom de ruelle Gaudron.

Le boulevard qui longe les fortifications a pour parrain Kellermann, un des vainqueurs de Valmy, maréchal de France, né en 1728, mort en 1820.

La rue du Moulinet est un ancien sentier qui partait d’un petit mamelon placé à l’angle de l’avenue d’Italie ; on le transforma en rue en 1857.

La rue Vandrezanne et la rue Gérard reçurent le nom de leurs propriétaires ; elles datent, la première, de 1844, la deuxième, de 1851.

La rue des Cinq-Diamants doit cette appellation à une enseigne. La rue Barrault, d'abord ruelle, très agrandie depuis, avait pris le nom du propriétaire ; notre ruelle Barrault est l’ancien passage Dubois.

Les passages Alphan et Sigaut ont été ainsi baptisés en l'honneur de leurs propriétaires.

La rue Michal est l’ancienne rue Neuve-Désiré ; son parrain, né en 1801, mort en 1875, est un inspecteur général des ponts qui fut directeur du service municipal des travaux de Paris.

La rue Buot, l’impasse Boitou, portent le nom de leurs propriétaires.

La rue de la Butte-aux-Cailles a gardé celui de la colline qui domine le cours de la Bièvre.

La rue de l’Espérance, ainsi dénommée par son propriétaire, est l’ancien sentier de la Butte-aux-Cailles.

La rue de la Colonie possédait une colonie de chiffonniers.

La rue Martin Bernard conserve la mémoire d’un vaillant républicain de 1848.

La longue rue de Tolbiac, de création récente, continue la rue d’Alésia ; on sait qu’en 496, Clovis, roi des Francs, vainquit les Alamans à Tolbiac.

La Fontaine Mulard jaillit sur un coteau dominant la Bièvre, au bout de la rue qui a pris son nom.

La rue de la Fontaine-aux-Clercs, sa voisine, est comme elle un ancien sentier.

La rue des Peupliers, bordée de ces arbres qui encadraient si bien la vallée, existe depuis 1856.

La rue Damesme est l’ancienne rue Bel Air, son parrain est un général de brigade tué en juin 1840, à l’attaque d’une barricade.

La rue du-Moulin de la Pointe rappelle le moulin qui se trouvait à la pointe de Gentilly, formée par l’avenue d’Italie.

La rue Bourgon, ancienne rue de Mazagran a pris le nom de son propriétaire.

La rue du Tage, ancienne rue du génie, remonte à 1863 ; elle a reçu, ce nom pour la même raison que la rue de la Vistule et celle de l’Èbre.

La rue du Moulin-des-Prés devait cette désignation à un ancien moulin situé sur la Bièvre au bout de la rue.

La rue des Longues-Raies, ancienne rue des Glacières, conserve le vieux nom du terrain où elle passe.

De même la rue du Pot-au-Lait, qui figure déjà sur le cadastre de 1795.

La rue de l’Èbre est l’ancienne petite rue Sainte-Anne.

La rue Bontin passe sur le chantier de bois qui appartenait à M. Bontin.

La rue de la Glacière mène à la Glacière et sert d'artère centrale à l’ancien hameau qui en prit le nom.

Nous parlerons ailleurs de la rue de la Santé et de l’hôpital de la Santé ou Sainte-Anne, fondé par Anne d’Autriche.

La rue Victor-Marchand est l’ancien passage Descamps ; elle porte le nom du propriétaire.

La rue Brillant fut débaptisée en l’honneur de Jean Ballant, sculpteur et architecte, né vers 1510, mort en 1578; elle s'appelait avant rue Hélène.

La rue Palmyre reçut pour nom le prénom de la fille de son propriétaire ; la rue Maurice Mayer, le passage et l’impasse Prévost portent aussi le nom de leurs propriétaires.