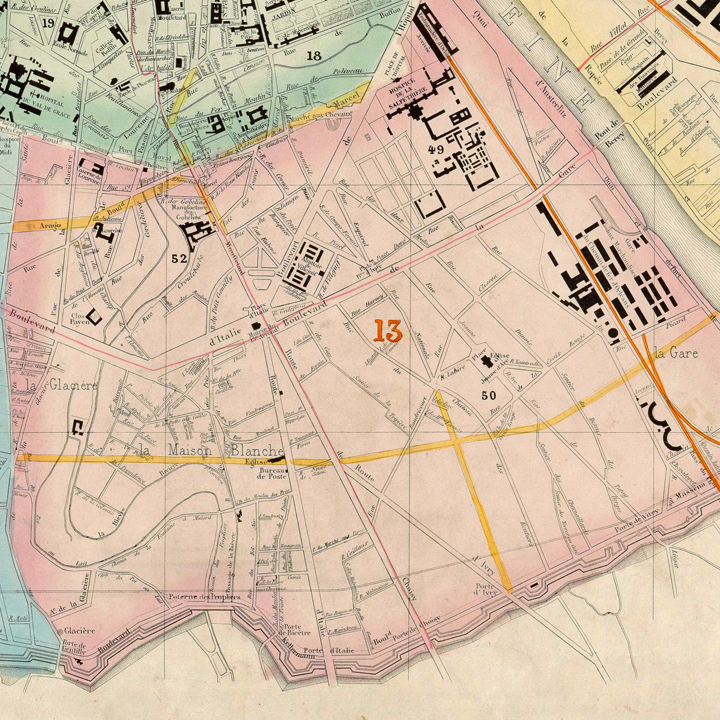

Enquête publique sur les projets de voiries intéressant les 13e et 14e arrondissements

Le Temps — 5 mars 1863

Une enquête est ouverte, pendant quinze jours consécutifs, à partir d'aujourd'hui, aux mairies des 13e et 14e arrondissements, sur divers projets de voirie intéressant cette partie annexe de la capitale. A l'appui des plans déposés, l'administration a joint une légende explicative, dont nous reproduisons les termes :

Le projet d'ouverture d'une grande voie, sous le nom de boulevard du Transit, dans les 13° et 14e arrondissements, et de diverses voies accessoires se rattachant à cette ligne principale, a déjà été soumis à une enquête aux mairies de ces deux arrondissements. Ce projet a donné lieu à diverses observations s'appliquant notamment à la direction de la grande voie à travers le 13e arrondissement, direction qui a été critiquée comme ne desservant pas suffisamment les centres des diverses agglomérations connues sous les dénominations de la Glacière la Butte-aux-Cailles et la Maison-Blanche.

Suivant le nouveau tracé aujourd'hui soumis à l'enquête, la ligne d'axe du boulevard projeté part du carrefour des Quatre-Chemins (route d'Orléans), coupe la rue de la Tombe-Issoire à la hauteur de la rue Sarrazin, traverse la rue de la Glacière, à dix mètres de la façade de la maison située à l'angle des rues de la Glacière et de la Santé. Un raccordement est ménagé sur ce point avec la rue du Pot-au-Lait. Le boulevard se dirige ensuite, en ligne droite, vers le carrefour des routes d’Ivry et de Choisy, et vient se raccorder avec la rue ouverte vis à vis de l'église Notre-Dame-de-la-Gare. De ce point, le boulevard continuera ultérieurement dans la même direction pour traverser la Seine, à peu près à mi-distance des ponts de Bercy et Napoléon III.

Dans ce parcours, le boulevard coupe la rue de la Tombe-lssoire vers la rue Sarrazin avec un déblai de 1m,60, et se raccorde avec la première de ces rues par une légère pente de 0m,145. Mais la déclivité de cette voie, dans son état actuel, ne saurait en permettre le raccordement avec les fortifications, et il a fallu y pourvoir par un embranchement partant de la rue de la Tombe-Issoire, et aboutissant sur la route d'Orléans, en face de la station projetée du chemin de fer de ceinture.

Au delà de la rue de la Tombe-Issoire, le boulevard rencontre le chemin de fer de Sceaux. Les nivellements qui font passer la nouvelle voie à 9m,10 au-dessous de ce chemin, nécessitent, en outre, sur ce point, le redressement partiel du chemin des Prêtres.

Au delà de la rue de la Tombe-Issoire, le boulevard descend, par une pente de 0m,025, vers la rue de la Glacière, qu'il coupe à niveau, traverse la vallée, de la Bièvre sur un viaduc, et coupe la rue de l'Espérance, avec un remblai de 0m,33 seulement.

De ce dernier point, jusqu'à l'extrémité de la partie du projet mise à l'enquête, la nouvelle voie ne présente que des pentes inférieures à 0 mètre 0,25, franchit toutes les rues qu'elle rencontre à leur niveau actuel, sauf la rue du Moulin-des-Prés, qui ne se prête à aucun raccordement, et sur laquelle un pont devra être construit.

Pour compléter le réseau des communications aux abords des deux moulins, il a paru convenable de prolonger la rue Nationale vers la porte d'Ivry, afin de donner à ce quartier une communication plus directe avec la route d'Ivry et le Petit-Ivry. La grande voie dont nous venons d'indiquer le tracé, est destinée à être prolongée ultérieurement, pour traverser la Seine à équidistance des deux ponts de Bercy et Napoléon III.

Le plan soumis à l'enquête comprend, outre le tracé du nouveau boulevard :

1° L'ouverture d'une voie de vingt mètres de largeur, partant du point de rencontre du boulevard projeté avec la rue de la Tombe-Issoire, et aboutissant à la route d'Orléans, en face de la station projetée sur ce point du chemin de fer de ceinture ;

2° Le redressement d'une partie du Chemin-des-Prêtres ;

3° Le redressement de la rue du Pot-au-Lait, à partir du carrefour formé par les rues de la Santé, de la Glacière et le nouveau boulevard ;

4° Le prolongement de la rue Nationale, entre la place du même nom et la porte d'Ivry;

5° Enfin, le prolongement de la rue de la Croix-Rouge jusqu'à sa rencontre avec la grande voie transversale.

A lire également

Projets pour le XIIIe arrondissement - Le Siècle 9 mars 1863

Ouverture d'une nouvelle voie dans le 13e arrondissement. (Le Figaro - 19 aout 1867)

La nouvelle place d'Italie en haut de la rue Mouffetard.(1868)