Le Paris misérable

La rue Harvey

L'Égalité — 21 juin 1889

La rue Harvey est dans le quartier de la Gare (NdE)

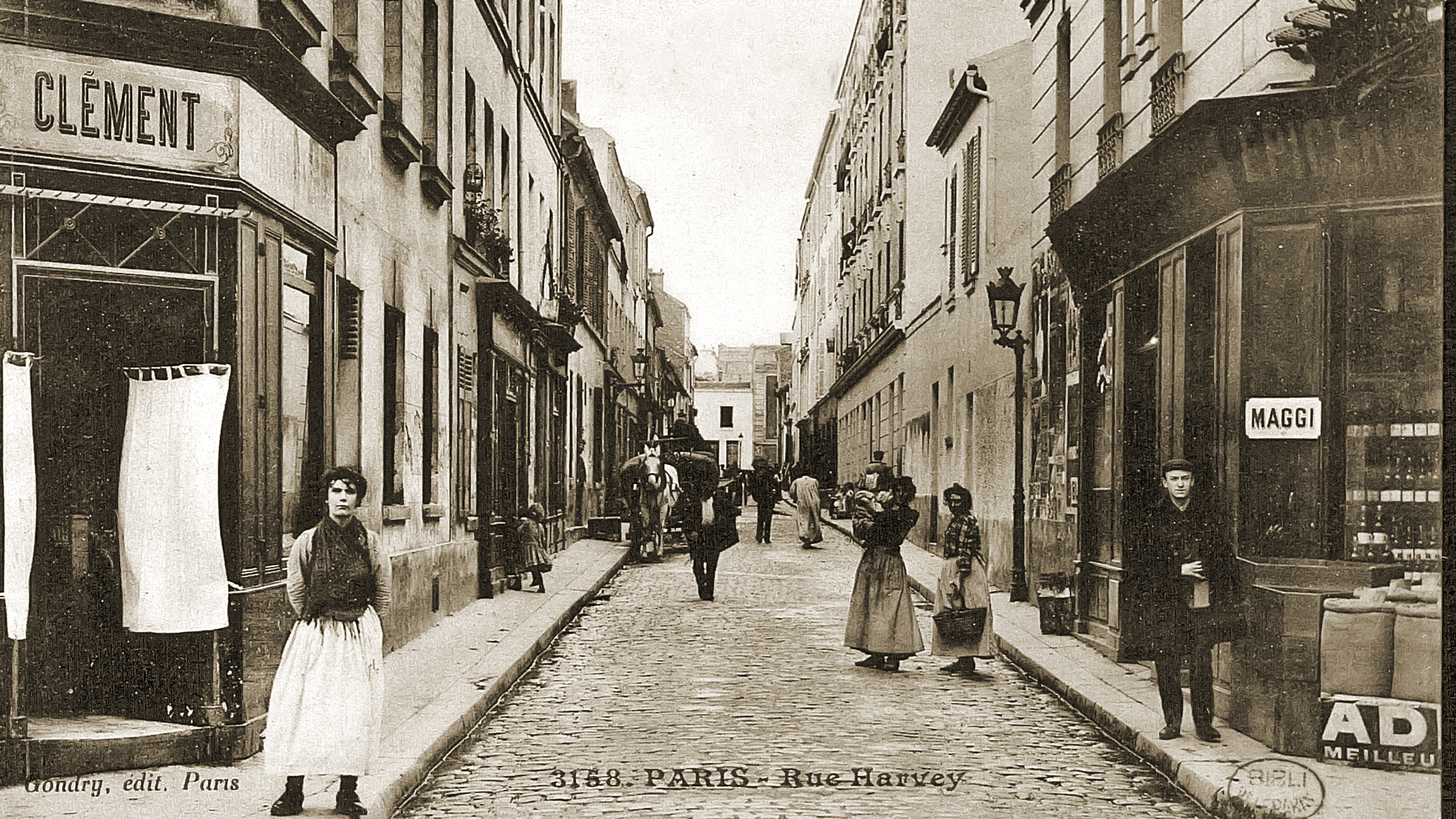

C’est dans le treizième arrondissement, quartier de la Salpêtrière, que se trouve la rue Harvey, autrefois rue de l’Hôpital.

C’est assurément une des plus curieuses et des plus pittoresques voies du Paris pauvre et misérable.

Nous qui, depuis quarante ans, avons exploré tous les bas-fonds de la grande ville, nous pouvons affirmer que, comme physionomie générale, comme aspect d’ensemble, il n’y a aucune autre rue qui puisse lui être comparée, ni la rue Sainte-Marguerite, ni la rue de Venise, ni la rue Brantôme, ni la rue des Anglais. Le passage Papier, sur les hauteurs de Belleville, pourrait seul affronter le parallèle. Dans le Paris de Louis-Philippe il y avait à Grenelle l’Ile aux Singes, dont la rue Harvey semble être le décalque mais où est l’Ile aux Singes ?

La rue Harvey, longue de cent soixante-cinq mètres sur six mètres de largeur, est entièrement occupée par des chiffonniers ; leur nombre est d’environ sept cent cinquante, y compris les femmes et les enfants. Ils emplissent, boutiques et chambres, toutes les maisons de la rue, sauf deux où on ne veut pas les loger. Ces deux habitations qui font exception à la règle sont celles qui portent les n° 26 et 15. La première est un hôtel soi-disant garni, tenu par Aubuy ; dans la seconde se trouve un cabaret ayant pour enseigne Aux Trois Mousquetaires.

Les chiffonniers vivent là pêle-mêle en quelque sorte, dans un état de promiscuité qui n’a pas de nom et dans des conditions de salubrité tout à fait favorables au développement des maladies épidémiques. Pour logements, des chambres généralement privées d’air et de lumière, dont leurs murs zébrés de crevasses et le parquet aux planches disjointes donnent asile à des amas de vermine qu'aucune tentative de nettoyage ne trouble jamais. Pour meubles, une vieille paillasse habitée par des millions d’insectes, deux escabeaux vermoulus et un fragment de miroir incrusté dans la muraille. D’autres malheureux couchent sur une brassée de paille, sans se déshabiller. Une chambre renferme parfois trois ou quatre familles. Aussi certaines maisons contiennent-elles toute une légion de biffins ; celle qui porte le n° 14, pour citer un exemple, en compte cent soixante-dix !

Il entre tous les matins dans la rue Harvey une quantité prodigieuse de chiffons ; c’est à ce point qu'il s’est établi quatre ogres, c’est-à-dire quatre marchands en gros qui achètent au poids le contenu des hottes ; ce sont les nommés Thailand, François, Jaudon, Gardry. Ces messieurs, croyez-le bien, ne se font pas concurrence. Ils ont tous le même tarif. À onze heures au plus tard, toutes les ventes sont terminées. C'est le moment où les artisans du crochet s'éparpillent dans les cabarets.

À certaines heures de la journée, la rue présente un coup d'œil bien fait pour tenter un peintre. Les voitures à bras qui viennent d'apporter la moisson récoltée pendant la matinée sont alignées sur la chaussée, en bordure du trottoir, tandis que sur le trottoir lui-même s'étalent les cabriolets (les hottes) encore humides du baiser des ordures et exhalant sous l’action du soleil — quand il fait soleil — des senteurs homicides qui empestent l'air.

Puis, des sacs de chiffons jetés çà et là et sur lesquels les enfants s'empressent d’aller jouer ; des jeunes gens dépenaillés couchés sur la chaussée ; des gosses couverts de loques, pieds nus, le visage étiolé, le regard impudent, se disputent et s’injurient à propos d’un sou que l’un réclame à l’autre ; sur le pas des portes, des femmes abêties par le travail et la misère allaitent tristement des enfants rabougris à l'air maladif : ajoutez à cela des chiens et des poules cherchant leur nourriture entre les pavés de la chaussée ou dans les détritus du ruisseau. Voilà le tableau.

Le soir — toujours quand il fait beau — la scène change. Les trottoirs alors sont littéralement obstrués par des groupes compacts assis par terre, à la façon des bohémiens.

Ici, on joue avec acharnement ; là, on chante ; plus loin, on parle politique et chiffons. Sur la chaussée, personne : un pochard qui passe en baragouinant un refrain à boire, ou une prostituée en retraite courant les cabarets pour trouver pratique.

Tous ces individus, couverts de haillons et accroupis en rond sur le sol, produisent une indéfinissable impression de surprise quand on les voit pour la première fois, et si n’étaient les maisons dont ils sont entourés et le bec de gaz économique qui les éclaire à demi, on se croirait en présence d’un campement de sauvage.

Les chiffonniers sont là chez eux La rue leur appartient. Personne, en effet, ne va les importuner. C’est bien la seule rue de Paris où l’on ne voit jamais ni fiacres ni sergents de ville ; la seule où il n’y a ni crémier, ni barbier, ni boulanger, ni épicier, ni gargotier ni fruitier pas même un gnaf dans une hutte pour raccommoder les souliers. Quelques boutiques sont fermées ; toutes les autres, sauf celles de quatre débits de vins et d'un négociant en vieilles chaussures, sont occupées par le chiffonnage. Naguère encore, on voyait aux boutiques des maisons numéros 3 et 9, des établissements de débauche au rabais (50 centimes la séance ; entrez, faites votre choix, ils ont disparu.

Nous avons dit qu’il y avait quatre cabarets dans la rue Harvey. Le plus important et le seul dont on puisse parler est celui des Trois Mousquetaires, situé au numéro 15. Cette dénomination, si peu appropriée à la rue où il se trouve et à la clientèle qui le fréquente, il la doit à un petit et modeste tableau ayant la prétention de représenter les trois mousquetaires. Ils sont là, debout devant le comptoir, buvant de l'amer Picon. Ah ! si Alexandre Dumas voyait ça !

Cette enseigne-tableau, à peine âgée de deux ans, est l’œuvre de M. Colin, peintre de lettres, qui n'a qu’un bras et le bras gauche encore ! Il est à la fois gaucher et manchot, mais pas si manchot que ça pourtant, puisqu'il illustre les cabarets de ses compositions.

L’établissement des Trois Mousquetaires n'a rien en lui-même de caractéristique. Une salle sombre garnie de tables en bois, avec un plafond sur lequel on voit courir des nuages créés par ledit Colin. Quant aux habitués des Trois Mousquetaires, c’est différent. Pendant la belle saison, les tables sont peu ou point occupées ; mais devant le comptoir apparaissent à chaque instant des figures étranges, des types du Paris misérable et sans pain comme on en rencontre nulle autre part. On emplit les verres, des verres qui contiennent un demi-setier, et chacun vide le sien d'un trait. Puis viennent, des garçonnets au teint livide, au regard atone, qui boivent à l'instar des hommes, et des femmes dont l'occupation est de rouler dans les caboulots. On dirait d’une procession profane prenant le zig des toastions pour des reposoirs.

Ces femmes, pour la plupart, ne sont d’aucun sexe et n’appartiennent à aucun monde Je vois encore l’une d'elles, aux Trois Mousquetaires contant à tout venant l’ordurier poème de ses amours. Petite de taille, fripant la cinquantaine; lourde, trapue, massive, chargée de graisse ; les bras rouges et poilus nus jusqu’au coude, les joues flasques et pendantes; son cou de taureau — ou de vache — enfoncé entre les deux épaules; son ventre énorme ballonnant sur ses cuisses, elle avait l'air, empaquetée dans une camisole d'indienne fanée et des bas crasseux retombant sur ses talons, non pas d’une prêtresse de Vénus du trottoir, mais d’une marchande ne poisson ayant quitté sa voiture à bras pour aller se gargariser la gueule.

La physionomie des trois autres cabarets de la rue Harvey ne diffère pas sensiblement de celle des Trois Mousquetaires.

Emmanuel Patrick.

Dans son numéro daté du 29 juin, L'Égalité publiait la note suivante :

À propos de notre article sur la rue Harvey paru dans l’Égalité du 24 courant, nous recevons une lettre de M. Julles, propriétaire de l’immeuble n°14, nous disant que sa maison, bâtie depuis deux ans, est la mieux entretenue de la rue, quelle elle est lavée tous les samedis depuis le rez-de-chaussée jusqu'au 3e étage, et qu'enfin, elle est habitée par 24 ménages ouvriers et 18 chiffonniers.

Source : IGN - Remonter le temps

Rue Harvey

Le 21 juin 1889, le journal l'Égalité écrivait :

" C’est dans le treizième arrondissement, quartier de la Salpêtrière, que se trouve la rue Harvey,

autrefois rue de l’Hôpital.

C’est assurément une des plus curieuses et des plus pittoresques voies du Paris pauvre

et misérable."

Pour Maxime du Camp, elle était "l'horrible rue Harvey, qui est un cloaque bordé par des antres sans nom." (Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde motié du XIXe siècle)

Un peu d'histoire

La rue Harvey (165 mètres, entre la rue Nationale, 163, et la rue du Château-des-Rentiers, 206) fut ouverte en 1847 sous le nom de ruelle Saint-Honoré ; plus tard elle devint la rue de l'Hôpital. Par décret du 24 août 1864, elle devint la rue Harvey, en souvenir de William Harvey (1578-1657), médecin de Charles 1er, qui découvrit les lois de la circulation du sang (1576-1657). — Petite histoire des rues de Paris (1913)

La rue de l'Hôpital avait pour caractéristique, eu égard à sa situation hors de Paris avant 1860, au delà de la Barrière des Deux-Moulins de concentrer en son sein des marchands de vin et un dizaine de maisons publiques c'est-à-dire de maisons de prostitution comme le soulignaient Philippe Doré dans sa "Notice administrative, historique et municipale sur le XIIIe Arrondissement" ou les journaux quand il s'agissait d'évoquer cette rue qui, au fil des nouvelles, apparaissait dangereuse.

Plus tard, après l'annexion, la rue Harvey fut aussi le siège des activités de dizaines de chiffonniers et de petites industries. La mauvaise réputation de la rue persista voire même, s'amplifia dans les premières décennies du XXe siècle.

Après la première guerre mondiale, le peuplement de la rue Harvey changea, les chiffonniers qui l'occupèrent un temps presque exclusivement, se trouvèrent remplacés par la main d'œuvre immigrée de la raffinerie Say voisine ou de l'usine Panhard plus lointaine.

La rue Harvey disparut complètement en 1960 avec la destruction de l'ilôt 4. Apparemment, rien ne perpétue son souvenir à son emplacement.

Sur la rue Harvey

Faits-divers d'avant l'annexion

- Le meurtre de la rue de l'Hôpital - 1850

- Un assassinat aux Deux-Moulins - 1851

- Le meurtre de la rue de l'Hôpital - 1852

- La fabrique d’allumettes prend feu - 1853

- La fabrique d’allumettes prend feu (bis) - 1854