Notice administrative, historique et municipale sur le XIIIe Arrondissement

Par Philippe Doré

Propriétaire, Ex - Préparateur de chimie à l'École Polytechnique, Professeur des Cours publics et gratuits de Chimie et de Physique aux ouvriers du XIIIe arrondissement, Professeur à l'École préparatoire à la Marine, à l'Institution Pompée, etc. , etc.

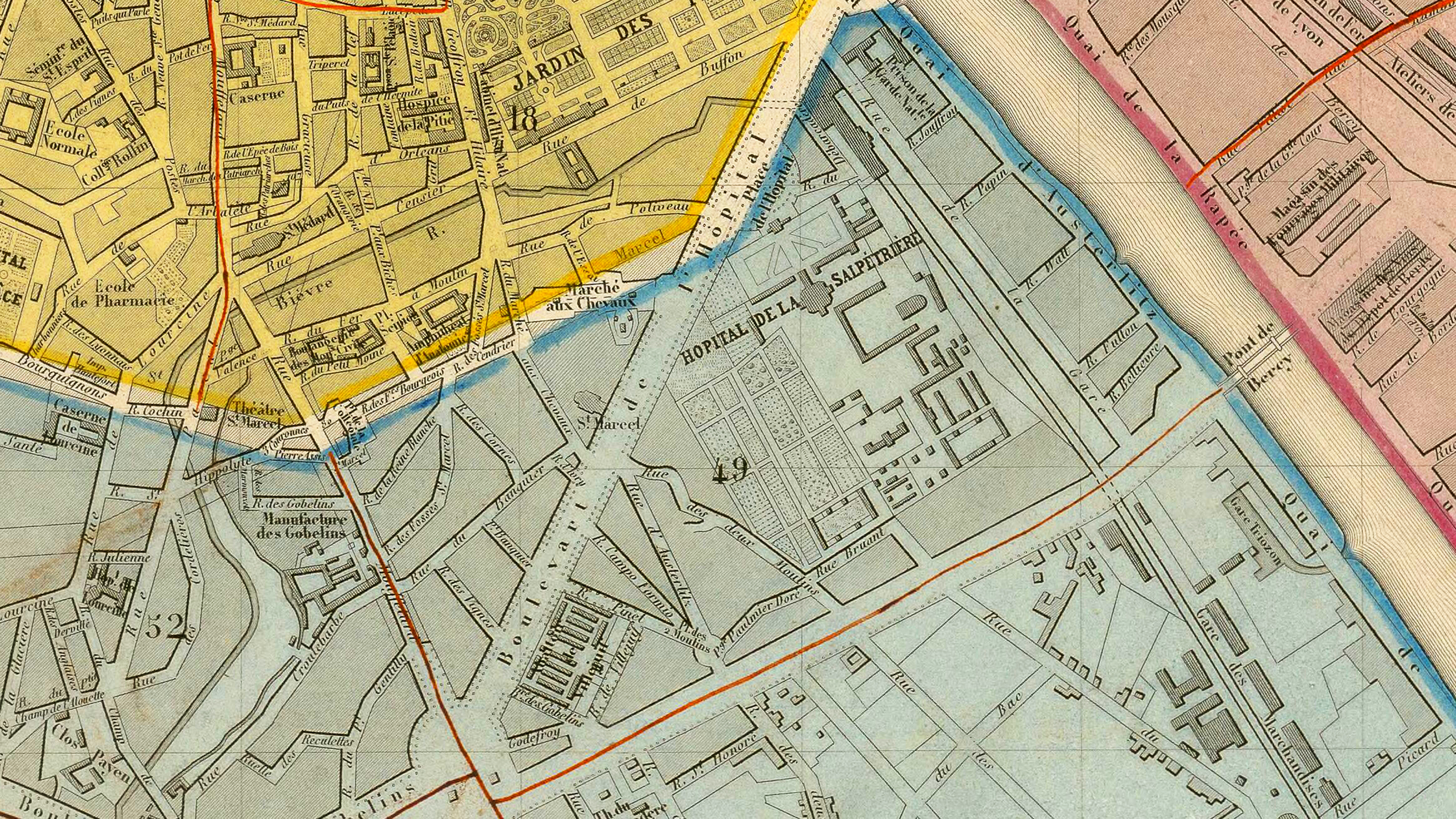

Quartier de la Salpêtrière

Suite

Remontons le boulevard de l'Hôpital, et le Marché aux-Chevaux se présente à notre droite. Cet établissement occupe une superficie de 17,000 mètres carrés environ, et est affecté, les mercredis et samedis, à la vente des chevaux ; les dimanches, à celle des chiens, des chèvres, etc.

En 1605, ce marché existait sur un terrain faisant actuellement partie du boulevard des Capucines.

En 1639, il fut transporté au lieu qu'il occupe maintenant, au bénéfice de François Baranjon, ainsi que nous l'indique la pièce suivante :

« Bureau de la ville. — Veu le placet présenté au Roi par François Baranjon, son apothicaire et vallet de chambre, affin d'avoir permission et pouvoir de faire construire et restablir, le mercredy de chacune septmaine, un second marché en l'un des fauxbourgs de ceste ville de Paris, comme Saint-Jacques, Saint–Victor ou Saint-Marceau, pour y vendre et exposer chevaux et autres bestiaux à pied fourché. Veu le renvoy à nous faict par Sa Majesté, etc., sommes d'avis, après avoir faict descente sur les lieux et au fauxbourg Saint-Victor, à son bout près de la Croix-de-Clamart, que le marché que prestend establir le d. Baranjon soit faict et construict au dit lieu et au bout du d. fauxbourg, prosche la Croix-de-Clamart. Faict au bureau de la ville, le 12 avril 1639. »

Le roi Louis XVI, ne voulant pas que ce marché pût être déplacé, ordonna au lieutenant de police d'en faire l'acquisition des sieur et dame Guillotte ; cet achat eut lieu devant Gérard, notaire, le 7 septembre 1787.

Des améliorations furent apportées au Marché-aux Chevaux en 1817 et en 1824 par la ville de Paris, à laquelle ce marché fut concédé par décret du 30 janvier 1811.

La ville de Paris a affermé le Marché-aux-Chevaux, en 1832, à raison de 17,753 francs ; en 1841 ce loyer annuel fut de 18,525 francs.

Ce marché se tient pour les chevaux, disions-nous plus haut, deux fois par semaine, le mercredi et le samedi, et amène alors dans cette partie du quartier un public assez nombreux.

En face le Marché-aux-Chevaux et dans la rue de ce nom, n°14, existe un joli pavillon qu'on construisit en 1760, sur la façade duquel on lit, sur marbre noir, les deux inscriptions suivantes :

|

À GAUCHE |

À DROITE |

Ce petit monument est occupé par M. Cazeau, commissaire de police du quartier du Jardin-des-Plantes ; le remaniement des arrondissements a enlevé ce magistrat à l'ancien quartier Saint-Marcel. Dans ses fonctions, M. Cazeau sut toujours apporter autant de fermeté que de bienveillance ; aussi ce magistrat a-t-il laissé, parmi ses anciens administrés, de bien vifs regrets, et nous sommes heureux de les lui témoigner ici en leur nom.

C'est sur le boulevard de l'Hôpital, du même côté et un peu au-dessus du Marché-aux-Chevaux, que se trouve l'église Saint-Marcel.

Cette église, par sa situation, est certainement appelée à devenir la paroisse du nouvel arrondissement, de plus elle fait partie de l'ancien Paris et se trouve à proximité de la mairie provisoire, dont les bâtiments définitifs ne pourront, du reste, trouver de position plus convenable que sur le boulevard de l'Hôpital, la plus belle voie de communication du treizième arrondissement.

Au point de vue des antiquités de Paris, l'église Saint-Marcel rappelle une des plus anciennes églises de la ville, placée sur ce même territoire, qui aujourd'hui constitue le quartier de la Salpêtrière : en effet, sur la place de la Collégiale, il y avait, en l'an 426, une chapelle sous l'invocation de Saint-Clément, dans laquelle fut enterré à cette époque saint Marcellin ou Marcel, évêque de Paris ; bientôt après, on y construisit un oratoire, puis une église en l'honneur de Saint-Marcel, église mentionnée dans les titres authentiques dès l'an 811 ; détruite par les Normands, elle fut réédifiée vers le milieu du onzième siècle et devint bientôt la paroisse de la petite ville de Saint-Marcel, ainsi que cette partie actuelle de Paris se trouve désignée dans les lettres-patentes de Charles VI, de l'année 1410. Plus tard cette petite ville fut englobée dans la ville de Paris, mais son église n'en garda pas moins une grande importance, car nous voyons qu'elle était une des quatre filles de l'archevêché de Paris, une des quatre collégiales, à raison des droits dont les archevêques de Paris y jouissaient.

Les trois autres collégiales étaient Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Honoré et Sainte-Opportune. L'église Saint-Marcel renfermait le tombeau de Pierre, évêque de Paris, surnommé Lombard (1), parce qu'il était de Navarre, et dit le Maitre des Sentences à cause de ses hautes capacités.

Cette église fut supprimée en 1790 et démolie vers 1804 ; ses chapiteaux et un bloc de pierre de Saint-Leu possédant sur l'une de ses faces une sculpture en demi-relief, grossièrement exécutée, où l'on remarque un taureau couché (2), sont conservés dans une des cours du palais des Beaux-Arts.

Les historiens des siècles derniers nous donnent des détails sur l'organisation du personnel de l'église Saint Marcel, détails qui nous indiquent la haute importance que devait avoir cette collégiale. Il y avait à la tête, un doyen ayant 1,200 livres de traitement, quatorze chanoines touchant chacun annuellement 400 livres, enfin dix-sept chapelains.

On voit, d'après ce qui précède, combien la nouvelle église Saint-Marcel, érigée par M. l'abbé Morisot, possède de titres réels et anciens, et aussi combien son histoire se trouve étroitement liée à celle de Paris, dont elle subit pendant un certain nombre de siècles les vicissitudes et les améliorations.

Nous ajouterons qu'il nous semblerait convenable que cette église possédât comme relique les chapiteaux et le bloc de pierre de Saint-Leu, provenant de l'ancienne collégiale Saint-Marcel ; objets qui, comme nous l'indiquions , sont aujourd'hui dans l'une des cours des Beaux-Arts ; ce serait d'autant plus naturel que, depuis 1815, beaucoup de débris d'anciennes églises, d'abord conservés aux Beaux-Arts, furent restitués, soit aux églises mêmes restaurées, soit à de nouvelles.

Qu'il nous soit permis de réclamer de nouveau pour ce quartier du treizième arrondissement le nom qui lui appartient à tant de titres, le nom de Saint-Marcel, en substitution de celui qui vient de lui être donné dans la nouvelle organisation : Quartier de la Salpêtrière ; nous disons à tant de titres, et en effet, un des plus célèbres et des plus anciens évêques de Paris y fut inhumé, et lui légua son nom, qu'une suite de siècles est venue confirmer ; la principale église de ce quartier porte le nom de l'évêque ; enfin, ce serait encore honorer la mémoire d'un des plus célèbres prévôts des marchands de la ville de Paris , Etienne Marcel , qui fonda l'Hôtel-de-Ville en 1357 sur la place sablonneuse de la Grève (3)

Etienne Marcel fut un homme très remarquable, « il devina, nous dit de Laborde, le gouvernement représentatif et inventa l'impôt progressif et proportionné. » Il eut, au quatorzième siècle, des idées vraies sur l'importance du pouvoir municipal et sur ses libertés. Les paroles sui vantes suffiront pour caractériser cet homme célèbre : « Ce n'est pas la perte d'une ou de plusieurs batailles qui renverse les États, c'est le despotisme, en éteignant l'amour de la patrie, et la fierté nationale, en ne laissant aux hommes les sentiments que pour la colère et la douleur. »

Continuant le boulevard de l'Hôpital, nous remarquons sur notre gauche, un vaste établissement, l'Abattoir de Villejuif, qui occupe une superficie de 27,200 mètres.

Cet édifice fut construit en même temps que les quatre autres abattoirs de Paris, sur les plans de M. Gauché, architecte, et livré aux bouchers le 15 septembre 1818.

Ce fut l'une des plus importantes mesures d'hygiène que prit l'administration au commencement de ce siècle, car la création de ces abattoirs amena la suppression des tueries particulières qui, pour la plupart, étaient des sources constantes de miasmes putrides, ainsi que des causes d'accidents répétés, lorsque les animaux s'échappaient furieux et parcouraient la ville. Mercier nous a laissé une très-saisissante description de l'état des choses à cette époque.

De l'autre côté du boulevard, au commencement de la rue du Marché-aux-Chevaux (anciennement rue du Gros-Caillou, et originairement Chemin de Gentilly), dans les propriétés de M. le docteur Bourse, louées à la ville de Paris, se trouvent des établissements spacieux d'instruction primaire (asile, ouvroir, écoles des Frères et des Sœurs).

La rue du Marché-aux-Chevaux (future rue Duméril, NdE) est depuis longtemps presque impraticable aux voitures et peu praticable aux piétons. Nous espérons que lors du percement du boulevard Saint-Marcel, la pente trop rapide de cette rue pourra être adoucie, et qu'à ce moment, l'administration y établira un pavage convenable.

Entre les rues du Banquier, des Cornes (pour partie actuelle rue Oudry), des Fossés Saint-Marcel (actuelle rue Lebrun) et la rue Mouffetard, il existe de vastes terrains encore pour la plupart occupés par des jardiniers-fleuristes. Nous croyons qu'il serait utile, pour cette partie du quartier, qu'on ouvrît vis-à-vis, et faisant suite à la rue du Petit-Banquier (actuelle rue Titien, NdE), une nouvelle voie qui, traversant la rue des Fossés-Saint-Marcel et de la Reine Blanche, irait aboutir sur le boulevard Saint-Marcel, en face d'une rue commencée, partant de la rue Fer-à-Moulin, entre la boulangerie de Scipion et sa rencontre avec la rue Mouffetard.

Ce travail, croyons-nous, serait des plus utiles et pourrait s'effectuer à très-peu de frais, attendu qu'il n'y aurait à exproprier que des terrains qui acquerraient une plus-value considérable.

Retournons au boulevard de l'Hôpital, et signalons en passant une rue, qui, elle aussi, réclame toute la sollicitude de l'administration, c'est la rue des Vignes (actuelle rue Rubens, NdE), allant du boulevard de l'Hôpital à la rue du Banquier, et par conséquent, conduisant de l'Abattoir à la rue Mouffetard. Le boulevard de l'Hôpital se termine par une place, très grande, elliptique, qui devient le centre du nouvel arrondissement. Cette place de l'ancienne barrière d'Italie ou de Fontainebleau conviendra parfaitement à l'établissement d'une mairie monumentale pour l'arrondissement des Gobelins, et déjà l'administration a utilisé, à titre provisoire, pour la nouvelle mairie, les bâtiments de l'octroi qui datent, nous l'avons dit plus haut, de la fin du siècle dernier.

Détail d'une photographie prise vers 1867

De cette place, partent les boulevards et les chemins de ronde d'Ivry et de la Gare, qui, réunis, font une magnifique voie de communication aboutissant au pont de la Râpée.

Si nous descendons vers la Seine, en suivant les chemins de ronde, nous rencontrons, près l'ancienne barrière d'Ivry, une grande propriété devenue, depuis une douzaine d'années, un centre de population ; elle est connue sous le nom de Cité Doré.

(1) Son nom fut attaché à l'une des rues du quartier, rue Pierre Lombard.

(2) Suivant la tradition populaire, ou avait placé cette pierre en ce lieu comme un monument de la vertu miraculeuse de saint Marcel. Un bœuf , échappé des boucheries, répandait l'effroi et la mort dans Paris. Les habitants implorèrent l'assistance de saint Marcel. Aussitôt le pieux évêque, revêtu de ses habits pontificaux, se dirige vers l'animal furieux, qui soudain s'apaise et se couche aux pieds du prélat.

(3) Précédemment appelé Parloir aux Bourgeois , l’hôtel-de-ville eut successivement son siège près du Grand-Châtelet , puis dans deux tours au faubourg Saint-Jacques.

Notice administrative, historique et municipale sur le XIIIe Arrondissement (1860)

- État actuel de l'Arrondissement

- Quartier Croule-Barbe

- Quartier de la Salpêtrière : l'hôpital de la Salpêtrière, la gare du chemin de fer d'Orléans

- Quartier de la Salpêtrière : le marché aux chevaux, l'église Saint-Marcel, l'abattoir de Villejuif

- Quartier de la Salpêtrière : la cité Doré

- Quartier de la Gare

- Quartier Maison-Blanche

- La Bièvre