On reconstruit l'Hôpital de la Pitié

M. Justin Rochet, l'architecte chargé des travaux, nous explique dans quelles conditions sera construit le nouvel établissement

Le Petit-Journal — 7 septembre 1906

Depuis plus d'un an, nous l'avons dit déjà ; on travaille à Paris à la construction des bâtiments du nouvel hôpital de la Pitié.

Les pavillons de l'établissement trois fois centenaire de la rue Lacépède sont en effet depuis longtemps plus qu'insuffisants pour contenir les nombreux services de la médecine et de la chirurgie modernes. De plus, l'âge de ces bâtiments rendait impossible leur restauration, et il eût fallu reconstruire un nouvel hôpital sur un emplacement trop restreint où toutes les lois de l'hygiène n'auraient pu être observées.

Au lieu de cela, le directeur de l'Assistance publique, d'accord avec le conseil municipal de Paris, a préféré transférer la Pitié sur l'emplacement des terrains dépendant de l'hospice de la-Salpêtrière qui y avait établi des cultures maraîchères.

A vrai dire, dans l'idée de M: Mesureur, l'ancien Hôpital Général, tel qu'il avait été établi par l'édit royal du 27 avril 1656, se trouvera reconstitué au même endroit qu’il occupait-autrefois, mais avec des agrandissements considérables, et naturellement tout le confort désirable.

L'emplacement du nouvel hôpital

La nouvelle Pitié et ses dépendances s'étendront derrière la chapelle et derrière les jardins de la Salpêtrière, exactement contre la rue intérieure du Marché, .et contre la section « Rambuteau » où sont enfermés certains aliénés du département de la Seine. Du côté du boulevard de l'Hôpital, l'établissement s'appuiera contre, le mur du Magasin central.

Rue Jenner, où se trouvera l'entrée de la Maternité, service indépendant comme on le sait, dans tous les hôpitaux, la façade sera restreinte à cause de l'obligation où on s'est trouvé de laisser subsister les bâtiments de l'école communale, construits sur des terrains appartenant à l'Assistance publique, mais dont-la jouissance a été concédée à la ville de Paris.

Enfin, le pavillon Rambuteau formera également une enclave rectangulaire dans le nouvel hôpital jusqu'à ce qu'il soit désaffecté et qu'ainsi sa démolition soit rendue possible.

Le plan et la direction des travaux

Les plans du nouvel établissement de l'Assistance publique ont été établis par M. Justin Rochet, le distingué architecte du gouvernement, qui est également l'auteur des plans de la nouvelle académie de médecine de la rue Bonaparte.

M. Rochet s'est employé à utiliser avec le plus de profit le polygone irrégulier dont la superfice est de 92,000 mètres carrés.

Le nouvel établissement hospitalier aura trois entrées, dont une principale sur le boulevard de l'Hôpital, non loin d'une station du Métropolitain et du boulevard Saint- Marcel ; les deux, entrées secondaires seront situées l'une à l'angle des rues Bruant et Jenner, à proximité du boulevard de la Gare, et la seconde, qui, desservira la Maternité, dans la rue Jenner.

En pénétrant dans l'hôpital par l'entrée principale on se trouvera dans un grand bâtiment où seront les salles de consultations di visées en deux services : .médecine et chirurgie avec des entrées particulières dans chaque service pour les hommes et pour les femmes. Derrière ce bâtiment suivront le pavillon affecté aux consultations des dentistes et des oculistes ; le service de l'admission, le bâtiment de l'administration avec le logement du directeur, le pavillon des internes, les bains, la pharmacie, la lingerie, l'hydrothérapie et l'électrothérapie.

Les services des malades

Après avoir franchi ces différents services qui seront séparés par de larges cours, on entrera alors dans l'hôpital proprement dit, c'est-à-dire dans les services des malades.

De chaque côté d'une avenue plantée d'arbres, large de vingt-cinq mètres, s'élèvent déjà les grandes constructions composant les quatre principaux groupes.

Sur le côté gauche de l'avenue, sont les deux groupes de médecine, divisés chacun en trois services : dans une aile de chaque bâtiment formant un groupe, les salles des femmes ; dans l'autre, les salles des hommes, et au milieu, les services communs avec les escaliers et l'ascenseur. Cha que bâtiment a deux perrons vitrés communiquant avec les services des hommes et des femmes l'accès de ces perrons se trouve non de face, mais sur le côté.

Nous reproduisons ici le groupe n° 4 qui est le premier groupe de médecine qu'on aperçoit en entrant dans l'avenue.

Entre les deux groupes de médecine, on construit un petit pavillon d'un étage dit pavillon d'isolement, destiné à recevoir les agités.

À chaque groupe de médecine correspond un groupe de chirurgie, et les bâtiments de ces groupes sont absolument dans l'axe des premiers, avec la seule différence qu'ils n'ont que 35 mètres de longueur au lieu de 30 mètres ; les groupes de chirurgie auront trois services, également et de plus seront divisés en salles d'aseptiques et en salles de septiques.

Dans le bout de l'avenue, on est en train de construire les bâtiments de la Maternité.

Enfin en bordure de la rue Bruant, on placera les services annexes : le pavillon des infirmiers, avec une chambre pour chacun : une petite usine pour la stérilisation des eaux usées ; le service des morts, dont la sortie indépendante donnera sur la rue Bruant. Puis sur la rue Jenner, les cuisines ; l’usine de production de vapeur pour le chauffage et l’eau chaude, le service de désinfection.

L'autre jour, nous avons pu nous rendre compte par nous-même de l'état des travaux et de l'activité déployée par les architectes pour terminer le plus tôt possible.

Avec une très grande obligeance, M. Rochet a voulu guider lui-même le représentant du Petit Journal à travers les divers services, ou plutôt sur leurs emplacements ; car, à part les quatre groupes principaux, qui sont presque achevés, des autres constructions sortent à peine du sol, par suite de l'obligation où on s'est trouvé de faire deux étages de caves en raison de la déclivité du terrain.

— La pente est telle, nous a dit l'aimable M. Rochet, que, derrière la section Rambuteau, nous sommes à sept mètres au-dessus du niveau des jardins, de la Salpêtrière. D'ailleurs, nous dominons sur tous les points l'hospice des femmes, si bien que j'ai utilisé cette situation pour laisser circuler le plus d'air possible entre les différentes constructions qui, elles-mêmes, sont déjà bien dégagées ! Par dessus les jardins de l’hospice, vous apercevez la banlieue du Sud-Est parisien, .et cette vue ne disparaîtra pas par la suite !

J'ai donc pour principe, et je crois ne pas me tromper, que l'air et la lumière sont des facteurs très importants en médecine. Aussi, sur cette base, j'ai fait en sorte de donner le plus d'ouvertures possible aux salles de malades. Toutes nos fenêtres sont très allongées dans le sens de la-hauteur, tandis que leur largeur n'atteint que quatre-vingts centimètres au lieu de cent quarante ! Mais cette disposition aura pour avantage que chaque lit de malade occupera seul un trumeau, et, de cette façon, sera éclairé des deux côtés. Autrefois, on mettait deux lits par trumeau, et il en résultait qu'un côté de chaque lit restait continuellement dans l'obscurité, d'où de graves inconvénients au point de vue de la propreté.

En dehors de cette question de clarté et d'aération, j'ai voulu que les nouvelles constructions aient un aspect moins rigide et différent de celui que donnent, par exemple, au magasin central, que vous voyez à côté, ces toits rouges et uniformes, longs de soixante-dix mètres ! Avec de vulgaires briques de différentes provenances et quelques grès, j'ai réussi, je pense, à égayer un peu les façades de mes pavillons, qui sont ou seront agrémentés de pignons et de chapiteaux.

Enfin, une autre particularité qui a sa valeur est que l'hôpital proprement dit est totalement isolé des services annexes, et dans la grande avenue centrale ne pénétreront que les ambulances, et les voitures des médecins !

La réception des produits pharmaceutiques et du linge propre, se fera dans les bâtiments affectés spécialement à cet usage et qui précèdent les groupes de médecine et de chirurgie... Et d'autre part, la désinfection du linge sale, les cuisines et le service, des morts seront tout à fait à l'extrémité de l'établissement, ce qui fera disparaître bien des inconvénients qui existent dans certains Hôpitaux où la place manque !

Le nouvel hôpital de la Pitié, dont la construction aura coûté un peu plus de 8 millions, contiendra 830 lits (490 pour les groupes de médecine et 340 pour les groupes de chirurgie), ainsi que 164 berceaux pour la maternité.

Lancé en 1904, le projet de construction du nouvel Hôpital de la Pitié, trouva sa conclusion le

29 juin 1911, date qui marqua l'entrée des premiers malades dans le nouvel Hôpital. 32 bâtiments auront été construits

pour une superficie de 19.000 mètrescarrés et un coût de 11 millions de francs qui, disait-on, correspondait exactement

à la somme votée par le conseil Municipal. 988 lits furent ouverts ce 29 juin 1911.

Le nouvel Hôpital fut solennelement

inauguré le 19 mars 1913 par le Président de la République, M. Raymond Poincaré.

On fustigea, dès 1908, la lenteur

des travaux.

Sur les hôpitaux de la Pitié et de la Salpêtrière :

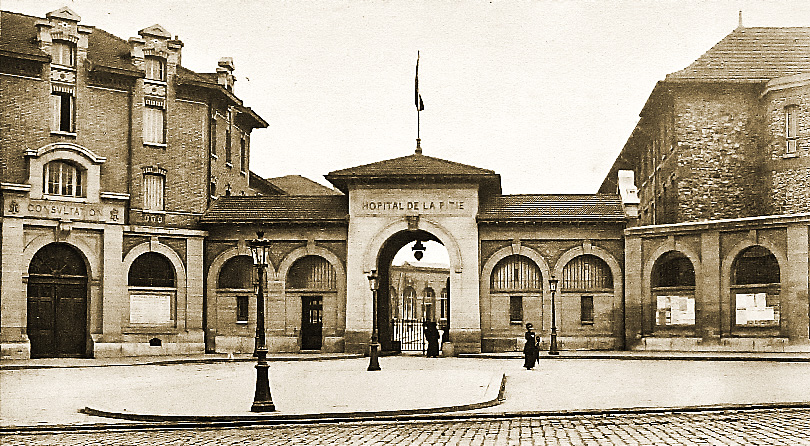

L'ancien hôpital de la Pitié

Le nouvel hôpital de la Pitié

- On reconstruit l'Hôpital de la Pitié (1906)

- Le Nouvel Hôpital de la Pitié (1908)

- Le Nouvel Hôpital de la Pitié (1910)

- Ouverture du nouvel hôpital de la Pitié (1911)

- M. Poincaré inaugure le nouvel hôpital de la Pitié (Le Petit-Journal - 1913)

- M. Poincaré inaugure le nouvel hôpital de la Pitié (Le Temps - 1913)