Notice administrative, historique et municipale sur le XIIIe Arrondissement

Par Philippe Doré

Propriétaire, Ex - Préparateur de chimie à l'École Polytechnique, Professeur des Cours publics et gratuits de Chimie et de Physique aux ouvriers du XIIIe arrondissement, Professeur à l'École préparatoire à la Marine, à l'Institution Pompée, etc. , etc.

Quartier de Croule-Barbe

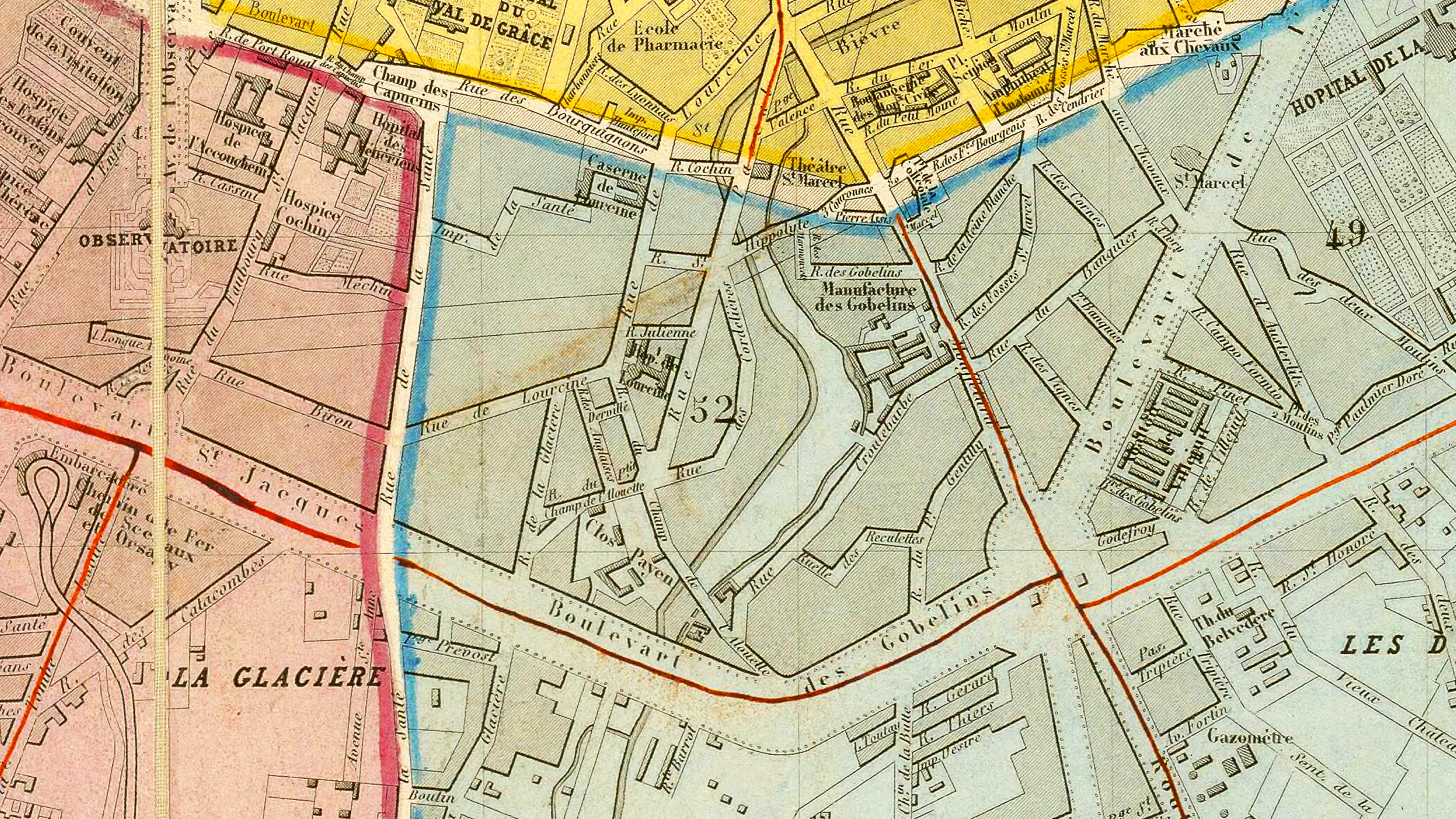

Le quartier de Croule-Barbe est compris entre la rue Mouffetard jusqu'à sa rencontre avec le boulevard Saint Marcel, ce dernier jusqu'à la rue de la Santé, la rue de la Santé jusqu'au boulevard Saint-Jacques dans une partie de sa longueur ; enfin le boulevard des Gobelins jusqu'à l'ancienne barrière de Fontainebleau.

Ce quartier contient la MANUFACTURE DE TAPISSERIES DES GOBELINS ET DE LA SAVONNERIE.

La manufacture royale dite de la Savonnerie, d'ouvrage à la Turque et façon de Perse, exista d'abord entre le Cours-la-Reine et Chaillot. Elle y fut établie en 1604 par Pierre Dupont. En 1615, la reine Marie de Médicis fit don de la maison où se trouvait cet établissement et d'une chapelle à Pierre Dupont, « à la charge qu'on y emploierait des jeunes gens tirés des hôpitaux, et à qui l'on trouverait de l'intelligence. »

En 1765, cette manufacture existait encore, et sa direction était dans les mains des descendants de Pierre Dupont.

En 1826, elle fut réunie à la manufacture des Gobelins, vaste établissement produisant les chefs-d’œuvre de l'art, véritable sanctuaire qu'un grand État, ami du beau, peut seul entretenir.

Cet établissement fut fondé en 1667, par le grand Colbert, dans les circonstances particulières suivantes :

Dès le quatorzième siècle, on voyait dans le faubourg Saint-Marcel, près la rivière de Bièvre, un certain nombre de drapiers et de teinturiers en laine parmi lesquels, en 1450, Gilles ou Jean Gobelin, qui, après s'être fait remarquer par son habileté dans son art, et avoir acquis une fortune considérable, acheta de grandes propriétés sur les bords de la Bièvre et créa un grand établissement de teinture. Son fils et sa veuve continuèrent avec succès cette entreprise ; après leur mort, leurs descendants se partagèrent les biens, et abandonnèrent l'industrie pour la magistrature, les finances et l'armée, et deux siècles après, cette famille s'éteignit dans Antoine Gobelin, marquis de Brinvilliers. Mais, quoi qu'il en soit, le nom de Gobelin resta au quartier, et même, pendant un certain temps, il fut attaché à la rivière de Bièvre, qui néanmoins reprit son premier nom.

Aux Gobelins, succédèrent les Canaye, qui, à l'art de la teinture, ajoutèrent celui des tapisseries. Enfin, vers 1655, vinrent Gluck et G. Liansel ; ce fut la beauté de leurs produits qui frappa le grand Colbert et Louis XIV, et motiva l'achat de leur manufacture et la fondation d'une véritable école des arts et métiers, sous le nom de : Hôtel royal des Gobelins.

Nous voyons, en effet, dans l'édit de novembre 1667 : « le surintendant des bâtiments et le directeur placé sous ses ordres tiendront la manufacture remplie de bons peintres, maîtres tapissiers, orfèvres, fondeurs, sculpteurs, graveurs, lapidaires, menuisiers en ébène, teinturiers et autres ouvriers de toutes sortes d'arts et métiers, et que les jeunes gens, sous ces maîtres, entretenus pendant cinq années, pourront, après six ans d'apprentissage et quatre années de service, lever et tenir boutique de marchandises, arts et métiers auxquels ils auront été instruits, tant à Paris que dans les autres villes du royaume. »

En 1750, nous dit Germain Brice, la manufacture des Gobelins était la dernière maison du faubourg Saint Marceau.

Cet établissement eut plus d'importance pendant le siècle dernier qu'aujourd'hui ; ainsi, vers 1700, on y comptait 800 ouvriers de tous métiers, mais ce nombre était déjà amoindri au milieu du dix-huitième siècle.

Vers cette époque, il y avait à la manufacture royale des Gobelins, une académie de dessin, dirigée par trois professeurs, et les élèves travaillaient d'après « un modèle exposé tous les jours, » nous dit Piganiol de la Force. Cet auteur nous a même conservé les noms des principaux artistes qui s'y trouvaient employés de son temps, et, ajoute-t-il, « beaucoup y étaient logés. » Nous citerons entre autres, les maîtres en tapisserie, Jans et Le Feuvre ; en teinture, J. Kercoven ; pour les ouvrages de pierre de rapport (mosaïque), Branquier (1) et Meliori, de Florence ; les peintres Chavannes et Leclerc ; le graveur Audran ; l'ébéniste Boule, etc...

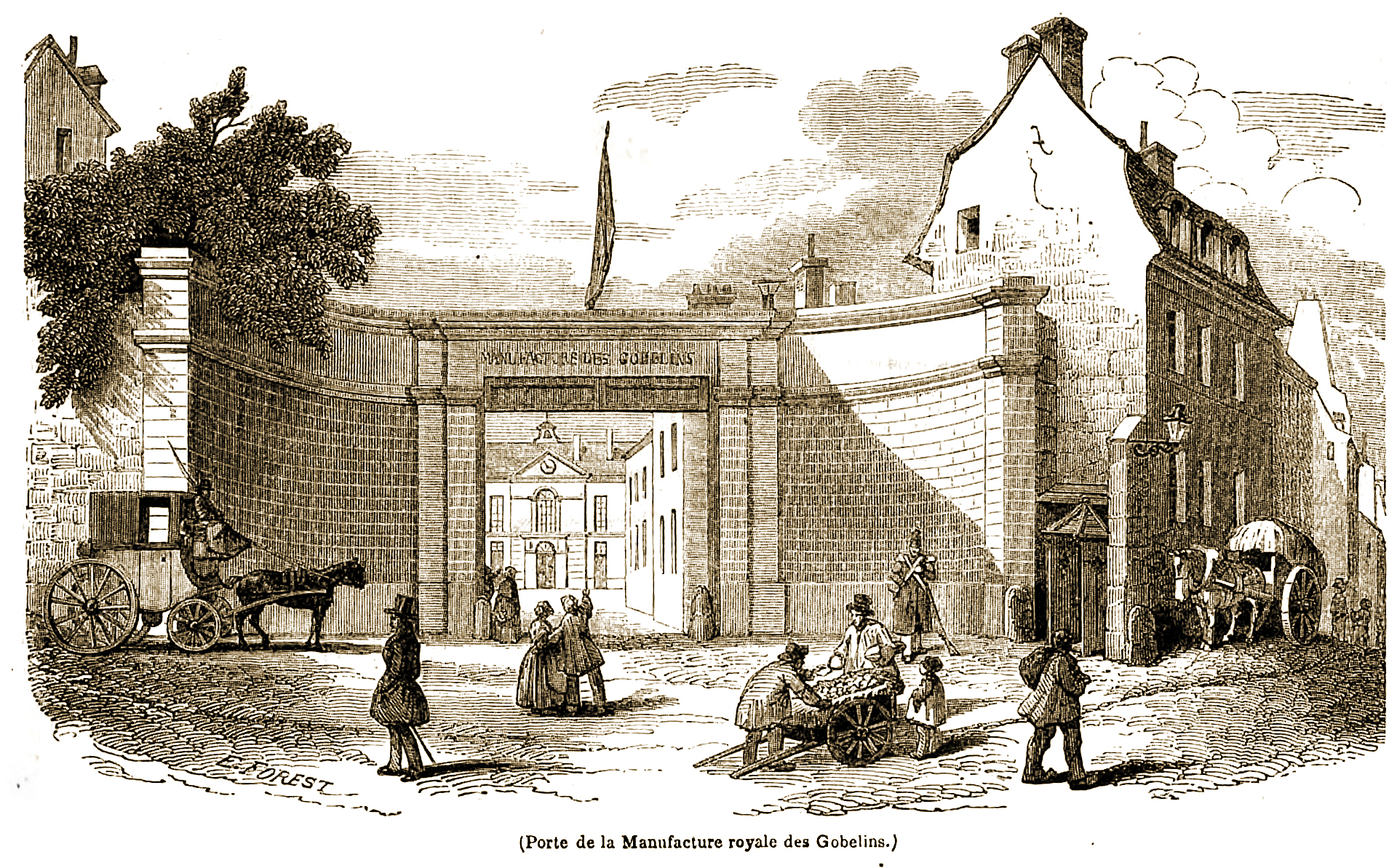

Nous ne doutons pas que lors du projet d'élargissement de la rue Mouffetard, projet soumis à l'enquête au commencement de cette année, on ne fasse aux Gobelins une entrée monumentale, et surtout qu'on n'y ménage la place des statues du fondateur et des nombreux artistes qui, depuis plusieurs siècles, ont contribué à établir la réputation européenne de cet établissement.

Aujourd'hui, la manufacture des Gobelins et de la Savonnerie est d'une importance moindre qu'autrefois. Le personnel atteint à peine cent individus, parmi lesquels on compte cinq teinturiers. Les teintures s'y font sous la haute direction scientifique de M. Chevreul ; de plus, ce chimiste distingué fait un cours de chimie appliquée à la teinture. Enfin, il y a un cours de dessin destiné à former des artistes en tapisserie.

Quant à la direction administrative, elle est entre les mains d'un homme distingué, M. Lacordaire, qui sait joindre la fermeté à la bienveillance, qualités aussi précieuses pour l'administrateur que pour les administrés.

Nous ne quitterons pas cet intéressant sujet sans appeler l'attention du gouvernement sur le peu d'importance de la manufacture des Gobelins en 1859, comparée à ce même établissement en 1700. Cet état de choses ne donne-t-il pas raison à ces personnes savantes qui pré tendent que les arts étaient beaucoup plus protégés sous le gouvernement despotique des anciens rois de France, que par les différents gouvernements du dix-neuvième siècle, période dans laquelle on a cependant la prétention d'un grand amour pour les beaux-arts ?

Près des Gobelins, dans la rue de ce nom, on remarque d'anciennes constructions que la tradition vulgaire fait remonter à saint-Louis. L'une d'elles présente des tourelles dans l'intérieur desquelles se trouvent des escaliers desservant un spacieux corps de bâtiments occupés par l'établissement de tannerie de MM. Durand frères. Ce bâtiment date tout au plus du seizième siècle.

À côté, rue des Marmousets-Saint-Marcel, il existe aussi une maison qui a dû être en face de l'ancienne église de Saint-Hippolyte et qui paraît remonter au quinzième siècle.

Nous trouvons aussi dans ce quartier l'Hospice de Lourcine, situé dans la rue de ce nom, limité par les rues de Lourcine, Julienne, Pascal et du Champ-de-l'Alouette.

La rue Julienne reçut ce nom pour honorer la mémoire de M. Julienne, célèbre artiste en teinture sous Louis XV. Elle fut ouverte au commencement de ce siècle, et présente deux aspects tout différents, selon qu'on se place rue Pascal ou rue de Lourcine ; de la première, on voit une rue large de dix mètres ; de la seconde, on remarque vers le coin gauche de l'hospice une certaine ouverture, et à moins d'y entrer, il est impossible de croire que là se trouve une rue ; il suffirait cependant d'exproprier bien peu de chose pour lui donner un aspect convenable ; non-seulement cela serait nécessaire et utile au point de vue de la circulation, mais encore ce serait honorer décemment la mémoire d'un artiste, au lieu de laisser figurer son nom dans une sorte de ruelle impraticable.

L'hospice de Lourcine et les rues qui l'entourent furent établis sur l'ancien emplacement du couvent des Cordelières, fondé en 1284 par Marguerite de Provence, femme de saint Louis. Pillé et détruit en partie en juillet 1590 par les troupes de Henri IV, il devint propriété nationale en 1790, et fut vendu en l'an V, à la charge par l'acquéreur de fournir gratuitement le terrain nécessaire pour le percement de deux rues.

La rue Julienne fut seule percée alors, et ce n'est qu'en 1825, grâce à l'initiative de MM. Marcellot et Salleron, propriétaires du domaine des Cordelières, et de M. Rougevin, architecte, que le conseil municipal décida l'ouverture de la rue Pascal.

La rue Julienne et partie des rues Pascal et du Champ de-l'Alouette sont bordées d'un côté par le grand mur de l'hospice ; inutile d'ajouter que ces rues présentent peu d'animation. Nous ne connaissons pas de calamité plus grande pour une rue que d'être bordée par le grand mur d'un établissement public !

Dernièrement l'administration de l'Assistance publique a décidé de vendre à titre d'essai quelques portions de terrains bordant l'un de ses établissements, dans le faubourg Saint-Martin, nous croyons. On doit certainement savoir gré à une administration, aussi calme que l'est celle de l'Assistance publique, de cet effort dans la voie du progrès ; mais ce n'est pas suffisant : ce que nous demandons, c'est qu'elle vende par petits lots sur une largeur de dix mètres (autant bien entendu que cela est possible sans nuire au service des établissements), qu'elle vende, disons-nous, par petits lots, avec obligation, de la part de l'acquéreur, de n'élever de constructions qu'à une certaine hauteur des terrains limitrophes de ses grands établissements.

Cette spéculation lui serait avantageuse, pécuniairement parlant, et de plus sauverait un grand nombre de rues de la situation fâcheuse qui leur est faite par le grand mur qui les borde d'un côté

Une des particularités les plus remarquables du quartier de Croule-Barbe est la Bièvre, rivière qui le traverse : elle est divisée en deux bras partant de deux ouvertures voûtées, passant sous l'ancien mur d'octroi ; l'un est la délimitation de deux propriétés : le clos Payen, qui est trop négligé par son propriétaire, et l'établissement de blanchissage de madame Camille.

Il est difficile de croire que, dans le Paris de 1859, il existait des propriétés sans aucune espèce de clôture ; cependant le clos Payen est dans ce cas ; de plus, il se trouve en contre-bas du boulevard des Gobelins, et constitue ainsi un véritable précipice pour les passants, en même temps qu'un lieu dangereux ouvert nuit et jour, et dans lequel des malfaiteurs peuvent facilement prendre la fuite.

Le premier bras de la Bièvre traverse sous voûte la rue du Champ-de-l'Alouette, éclairée encore à cet endroit par deux antiques réverbères à l'huile ; puis il s'avance dans des propriétés particulières, où son eau sert à diverses industries ; enfin, il quitte le quartier de Croule-Barbe vers la rue Saint-Hippolyte.

Le second bras présente un parcours sensiblement parallèle au premier ; mais tandis que celui-ci, à sa sortie de la rue du Champ-de-l'Alouette, pénètre dans des établissements industriels et n'apparaît plus au public, le second offre, dans une partie de la rue Croule-Barbe (nom qui date du 13e siècle, et qui s'appliquait alors à un moulin et à des vignes), un magnifique quai dont le côté opposé est cultivé et présente de beaux espaliers ; puis, rencontrant la manufacture des Gobelins, ce bras de la Bièvre la côtoie jusqu'à la rue des Gobelins ; vis-à-vis la manufacture se trouve un chemin dont la largeur varie entre un et deux mètres, présentant un aspect très-curieux et très-original. La manufacture a accès sur le passage à l'aide d'un pont très-gracieux.

La presque totalité des habitants de Paris serait bien surprise, en visitant cette partie du treizième arrondissement, presque complètement ignorée, et nous sommes persuadé qu'il y aurait là quelque chose de très pittoresque à faire ; sans que la somme à dépenser s'élevât beaucoup il serait possible de procurer à un des faubourgs les plus déshérités de très belles promenades, et de montrer ainsi aux promeneurs que les bords de la Bièvre ne sont pas aussi répugnants qu'on se plaît à se les figurer lorsqu'on ne les a pas vus.

Du reste, nous nous proposons de revenir sur ce qui se rapporte à la rivière de Bièvre dans un chapitre spécial, attendu que nous considérons cette rivière comme une véritable richesse pour la rive gauche, et que nous la croyons susceptible de grandes modifications.

Le quartier de Croule-Barbe possède une caserne d'infanterie, rue de Lourcine, près de sa rencontre avec le boulevard Saint-Marcel.

Ce quartier nous paraît très-facile à améliorer : il suffirait d'exécuter, dans quelques-unes de ses rues, un certain nombre d'expropriations ; d'engager les propriétaires de terrains sans clôture à les entourer ; de faire un travail de nivellement rue Croule-Barbe et rue du Champ-de-l'Alouette ; surtout dans cette dernière de donner aux eaux pluviales un écoulement dans l'un des bras de la Bièvre, car le peu de perméabilité de la voûte en maçonnerie qui existe en cet endroit est cause qu'à la moindre pluie il se forme un véritable lac très-long à disparaître ; d'aviser aussi à l'écoulement régulier de la grande quantité d'eau sale que rejette constamment une grande brasserie construite récemment sur le boulevard des Gobelins ; actuellement ces eaux se répandent à leur gré sur les bas-côtés du boulevard, et même dans quelques terrains voisins il s'en forme des amas qui certainement sont destinés à produire des émanations très insalubres.

On pourrait aussi éclairer la rue des Cordeliers et améliorer l'éclairage de la rue du Champ-de-l'Alouette.

(3) Il s'agit du futur boulevard de la Santé qui prit, finalement, le nom d'Arago. Son tracé figure sur le plan Villemin ci-dessus (NdE).

À ces demandes de travaux, on nous objectera, sans doute, qu’une enquête a été ouverte dernièrement sur un boulevard qui partirait de la rue des Gobelins et irait aboutir à la barrière d'Enfer (3) ; nous avouons ne pas bien reconnaître l'utilité de ce boulevard. D'abord, cette nouvelle voie est destinée à enlever la plus grande partie des voitures et des piétons, déjà si peu nombreux, qui parcourent les boulevards des Gobelins et Saint Jacques, puis à dépeupler sur son parcours un quartier dont le nombre d'habitants est fort restreint ; nous eussions mieux aimé, et cela dans l'intérêt du quartier lui-même, qu'on se bornât à rendre praticable aux voitures la rue des Gobelins prolongée, à l'aide d'un pont sur les deux bras de la Bièvre, jusqu'à la rue Pascal ; deux chemins peuvent, de là, conduire à l'ancienne barrière d'Enfer, d'une part, par les rues Pascal, du Petit-Champ de-l'Alouette, de la Glacière et le boulevard Saint Jacques, ou bien pour la rue Julienne, cessant d'être rue seulement par sa dénomination, mais le devenant en réalité, les rues de Lourcine, Biron et impasse Longue Avoine prolongée jusqu'à la barrière d'Enfer.

Nous répétons : ce seraient là des améliorations certaines, tandis que le percement d'un grand boulevard sera d'une influence au moins douteuse pour l'avenir de ce quartier.

Cette partie du treizième arrondissement est éminemment industrielle ; ce sont de nombreux établissements de tanneurs, de corroyeurs, de mégissiers, en un mot, de tout ce qui constitue l'industrie des cuirs. On y rencontre aussi beaucoup de blanchisseuses et quelques jardiniers-fleuristes et maraîchers.

Tels sont les détails dans lesquels nous avons cru intéressant d'entrer à l'égard du quartier de Croule-Barbe. Passons présentement au quartier de la Salpêtrière.

(1) Il nous paraît probable que ce fut cet artiste qui donna son nom, un peu modifié dans la suite, à une longue rue (rue du Banquier) qui se trouve presque vis-à-vis des Gobelins, où il a pu avoir une maison de campagne ou des vignes ; du reste, il est très-certain qu'un banquier n'a jamais demeuré dans cette rue. (2)

(2) L'explication de Ph. Doré est totalement erronée. Il est établi que la rue du Banquier tire son nom du Banquier Patouillet, propriétaire de nombreux terrains dans les environs. (NdE)

Notice administrative, historique et municipale sur le XIIIe Arrondissement (1860)

- État actuel de l'Arrondissement

- Quartier Croule-Barbe

- Quartier de la Salpêtrière : l'hôpital de la Salpêtrière, la gare du chemin de fer d'Orléans

- Quartier de la Salpêtrière : le marché aux chevaux, l'église Saint-Marcel, l'abattoir de Villejuif

- Quartier de la Salpêtrière : la cité Doré

- Quartier de la Gare

- Quartier Maison-Blanche

- La Bièvre

Le nom d'Émile Deslandres fut donné en juillet 1936 à un tronçon de l'ancien passage Moret pour que cette rue honore l'ancien conseiller municipal, élu pour la première fois en 1905, qui représenta le quartier Croulebarbe à l'Hôtel de Ville pendant près de 30 ans.

Le nom d'Émile Deslandres fut donné en juillet 1936 à un tronçon de l'ancien passage Moret pour que cette rue honore l'ancien conseiller municipal, élu pour la première fois en 1905, qui représenta le quartier Croulebarbe à l'Hôtel de Ville pendant près de 30 ans. Dans la nuit du 1er au 2 juin 1918, une bombe lâchée d'un avion allemand causait des dégâts au 11 passage du Moulinet. Des dégâts importants étaient également constatés au 152 de la rue de Tolbiac.

Dans la nuit du 1er au 2 juin 1918, une bombe lâchée d'un avion allemand causait des dégâts au 11 passage du Moulinet. Des dégâts importants étaient également constatés au 152 de la rue de Tolbiac.