La basilique et les nécropoles de Saint-Marcel

Le Monde illustré — 13 septembre 1873

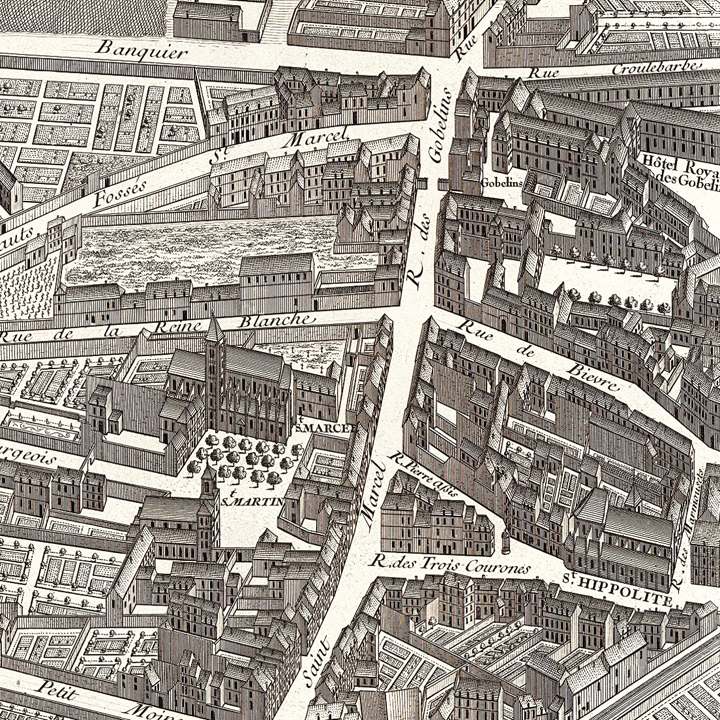

Sur le flanc méridional des coteaux qui dominent le ruisseau de la Bièvre et en face du plateau sur lequel est assis le Panthéon, on voyait, à la fin du siècle dernier, un peu avant la construction du mur des fermiers généraux, une sorte de petite ville, distincte de la grande, ayant ses rues, ses places, ses marchés, ses remparts, ses fossés, ses églises et ses juridictions.

C'était le bourg Saint-Marcel, bâti en face du bourg Saint-Médard, dans le pli de terrain que forme la petite rivière, si limpide autrefois, et si fangeuse de nos jours.

À l'époque où l'oppidum des Parisiens était renfermé dans l'ile, et la cité gallo-romaine éparse sur le revers septentrional, ainsi que sur le sommet du mont Leucotitius, les deux rives de la Bièvre, couvertes de jardins et de prœdia, à l'usage des riches habitants, étaient un lieu de plaisance pour les vivants et de repos pour les morts. Après y avoir passé des heures agréables pendant leur vie, les Parisiens indigènes et les Romains, qui s'étaient fixés dans la ville, en y apportant leurs mœurs et leurs pratiques religieuses, s'y faisaient enterrer le long des chemins, sur les bords de la grande voie, qui est devenue, avec le temps, la rue Mouffetard et l'avenue d'Italie.

Quel écolier ne se rappelle les deux bergers de Virgile, se rendant à Mantoue, en devisant comme les pasteurs de Théocrite, et rencontrant sur leur chemin le tombeau de Bianor, riche Mantouan ? Il en était de même dans la banlieue du Paris gallo-romain, et les promeneurs pouvaient y saluer le long des voies qui tendaient vers Agendicum (Sens) et vers Genabum (Orléans), la sépulture des Parisiens de qualité.

Lorsque le christianisme fut apporté dans les Gaules par les disciples de saint Polycarpe, c'est en dehors des villes qu'il tint ses assemblées et célébra ses mystères.

Les lieux écartés, les jardins, les grottes, les carrières, les catacombes, abritèrent de préférence là culte méconnu et persécuté; à Jérusalem, le jardin des Oliviers; à Rome, les carrières souterraines; à Paris, les excavations de Montmartre et des coteaux de la Bièvre furent le berceau de la nouvelle religions Une vieille-tradition, combattue par l'abbé Le Beuf fait aller saint Denis à la prison de Glaucin (Saint-Denys de la Chartre, dans la Cité) à l'église Saint- Etienne-des-Grès (angle des rues Saint-Jacques et Cujas) et à la chapelle Notre-Dame-des-Champs. De là aux rives de la Bièvre, il n'y a pas loin, et si le saint apôtre ne s'y rendit Pas, il put y envoyer saint Rustique et saint Eleuthère, ses pieux collaborateurs.

Ce qui n'est point conjectural, c'est que l'évêque Marcellus, l'un des successeurs immédiats de saint Denys y voulut avoir sa sépulture au lieu même où il avait célébré souvent les saints mystères, et parmi les tombeaux que le christianisme a toujours aimés. Les fidèles parisiens eurent désormais un nouveau motif de se rendre sur la rive droite de la Bièvre; ils allaient y prier sur les reliques de leur pasteur et sur les cendres de leurs ancêtres dans la foi. Peu à peu cette région se couvrit de sépultures ; on l'appela le lieu des cendres, locus cinerum (par corruption, Lourcine) ; une Chapelle s'y éleva sur le tombeau de saint Marcel, et de nombreuses maisonnettes se groupèrent aux alentours ; les vivants y priaient tranquillement au milieu des morts.

L'invasion normande passa comme une trombe sur toute la banlieue de Paris ; tandis que les héros parisiens, Abbon, Eudes, Gozlin, enfermés dans l'ancien oppidium, et protégés par les eaux du fleuve, repoussaient courageusement les attaques des barbares ; de sacrilèges dévastations avaient lieu sur tons les points du territoire non défendus par des murs. Le bourg Saint-Marcel possédait peut-être déjà, ou fit construire à cette époque les murailles et les fossés qu'il avait encore au commencement du siècle dernier. Mais ses maisons furent incendiées, son église pillée, ses tombes violées, et c'est sous les premiers Capétiens seulement qu'il put se relever de ses ruines.

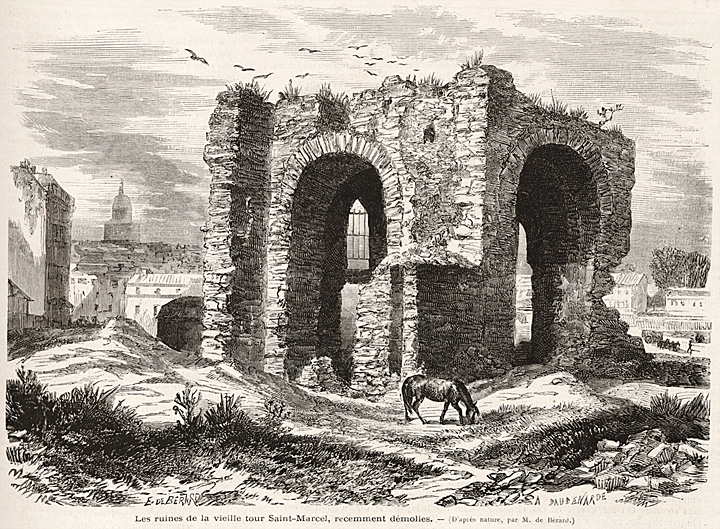

La piété des Parisiens envers saint Marcel n'avait fait que s'accroître ; à la chapelle détruite par les Normands, ils substituèrent une basilique dont la tour, aux trois quarts démolie, subsiste encore à l'état de ruines entre le boulevard Saint-Marcel et l'avenue des Gobelins. Cette basilique devint bientôt une collège Les chanoines, richement dotés par la libéralité des soutins, des seigneurs, des évêques et des riches bourgeois de Paris, eurent juridiction sur le bourg, dont ils développèrent les ressources et accrurent, la prospérité.

Peu de temps après le rétablissement du bourg Saint-Marcel et l'édification de sa basilique, un savant évêque de Paris, Pierre Lombard, surnommé le Maître des sentences, parce qu'il était l'une des colonnes de la scolastique, et l'auteur d'un recueil célèbre de positions syllogistiques, voulut avoir sa sépulture près de son saint prédécesseur. Il fut inhumé dans l'église même, près de la maison de campagne qu'il habitait et il avait sa mense épiscopale. Jaillot estime que Saint-Marcel était la résidence d'été des évêques de Paris, et il explique ainsi la sépulture de saint Marcel et de Pierre Lombard ; cette hypothèse nous semble extrêmement vraisemblable.

Le nom de Pierre Lombard avait été donné à l'une ces petites rues aboutissant au cloître, ou place de la collégiale. Le cloître avait, à l'ouest, deux issues sur la rue. Mouffetard, en face des rues Pierre Assis et des trois-Couronnes, et à l'est, une seule dans l'axe de la rue des Francs-Bourgeois. Le moderne boulevard Saint-Marcel le traverse d'outre en outre, en laissant à droite le sol de la basilique, le cimetière situé devant le Portail, et ce qui reste de la tour élevée au IXe siècle après l'invasion normande.

Toute cette région ayant été une nécropole païenne d'abord, chrétienne ensuite, pendant l'occupation romaine et sous les premiers mérovingiens, il était naturel qu'on y découvrît de nombreuses sépultures datant de cette époque, et ce, dans un rayon assez étendu.

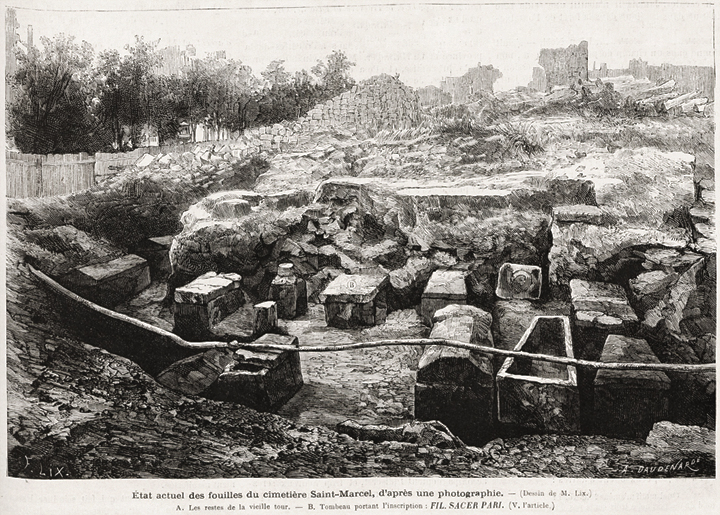

Les fouilles publiques et privées, entreprises tant pour l'établissement de voies nouvelles que pour la fondation de maisons en bordure de l'avenue des Gobelins, des boulevards Arago, Saint-Marcel et de Port-Royal, ont mis à nu sur un espace de plusieurs milliers de mètres des tombeaux appartenant, pour la plupart, aux quatrième et cinquième siècles de l'ère chrétienne, mais se rattachant par les matériaux dont on a fait usage à une époque antérieure et païenne. Dans les environs immédiats et sous le sol même de la basilique, on découvrira infailliblement un grand nombre de sépultures ecclésiastiques, les chanoines ayant l'habitude de se faire enterrer dans la Collégiale, ou dans le cloître qui l'entourait. Ce côté du Paris moderne est donc une mine sépulcrale inépuisable ; depuis sept à huit ans le service historique de la préfecture de la Seine en exploite les richesses archéologiques et le dernier mot des découvertes funéraires est encore loin d'être dit.

Les sarcophages découverts uniquement sous le sol des nouvelles voies, dans les tranchées ouvertes pour les conduites d'eau et de gaz, dans les branchements d'égout et dans les fouillés pratiquées pour les fondations de quelques maisons d'angle, sont déjà au nombre de plus de soixante. Les moins importants et les plus maltraités ont été réduits en moellons ; ceux qui étaient intacts, qui portaient des inscriptions ou qui présentaient des formes caractéristiques, ont été retenus, transportés avec le plus grand soin et déposés à l'hôtel Carnavalet où ils occupent toute une galerie ; au rez-de-chaussée de droite, dans la cour, ainsi qu'une partie du sous-sol transformé en salle sépulcrale.

Ceux qu'on a découverts, il y a quelques jours, à l'angle de l'avenue des Gobelins et du boulevard Saint-Marcel, devant les substructions du portail de la basilique, ne sont pas, quant à la forme, très différents des premiers, mais ils ont offert diverses particularités fort remarquables.

On a constaté d'abord qu'ils étaient faits de pièces et de morceaux. Soit destruction systématique des édifices antérieurs, et surtout des monuments païens, soit économie de matériaux et de main d'œuvre, soit précipitation à l'approche des barbares, les Parisiens des premiers siècles ont fait comme les Burdigalais et les Sénonais, ils se sont fait ici des murailles, là des tombeaux avec les débris de sculpture et d'architecture.

A l'angle droit de la fouille, la pioche des terrassiers a rencontré un tombeau dont le couvercle était formé de trois pierres : l'une n'était autre chose qu'un tronçon de colonne, scié en deux et marqué, après coup, d'un monogramme chrétien : la croix palmée, avec le rho grec l'alpha l'oméga, le soleil, le croissant et autres symboles de la création et du Créateur.

A l'angle gauche, un sarcophage, de forme ordinaire, avait une de ses parois formée par une tablette de pierre, sur laquelle étaient gravés, en grandes majuscules romaines de la plus belle époque les mots suivants : FIL. SACER PARI. Ce n'était point, évidemment, le tombeau du fils d'un prêtre parisien ; mais le fragment avait été arraché à un édifice qui portait cette inscription et qui remontait à l'époque païenne. C'est, croyons-nous, la seconde découverte lapidaire où l'on ait constaté le nom de Paris. La première remonte à l'année 1704, date où des fouilles importantes, exécutées dans le chœur de l'église Notre-Dame, mirent à nu une pierre votive, consacrée aujourd'hui au musée de Cluny, et sur laquelle on lit : TIB. CAESARE AVG. IOVI OPTVM. MAXSVM. NAVTAE PARISIACI PUBLICE POSIERVNT.

L'inscription découverte il y a quelques jours forme le pendant de celle-là, et si elle a moins de valeur au point de vue historique, elle atteste, du moins, l'existence et l'importance des Parisii.

Les fouilles, dont nous donnons une vue générale, continuent en ce moment et donneront certainement de nouveaux résultats. Quant à la pauvre vieille tour de la basilique Saint-Marcel, le service historique de la ville de Paris n'a pu la conserver ; l'acquéreur du terrain l'a démolie à moitié, et il n'en reste plus que des débris informes. Si quelque chose pouvait consoler les archéologues de cette regrettable destruction, ce serait la découverte de nouveaux sarcophages et de nouvelles inscriptions sous le sol même que recouvrait la tour. Les collections lapidaires ne s'enrichissent qu'à ce prix, et le vandalisme peut quelquefois, dans une certaine mesure, bien mériter de la science.

L.-M. TISSERAND (Urbain Deschartes).

A lire également

Le boulevard Saint-Marcel ― (Le Siècle 6 juin 1858)

Sur les fouilles archéologiques dans le 13e

Dans le faubourg Saint-Marceau

- Intéressante découverte archéologique sur le chantier du boulevard Saint-Marcel (1868)

- Le percement du boulevard Arago met à jour des vestiges du vieux Paris (1868)

- Le percement du boulevard Saint-Marcel (1868)

- Mille ans sous la terre (1871)

- La basilique et les nécropoles de Saint-Marcel (1873)

- L'ancienne nécropole Saint-Marcel (1913)