Extrait des Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France (Tome 48 - 1925)

La place d'Italie

I. — Topographie.

C’est un des ronds-points les plus élevés de Paris, « 36 m. 04 au-dessus de la marque tracée au pont de la Tournelle ». C’est un des plus vieux emplacements utilisés comme routes par les Parisiens, car la voie de Lutèce à Lugdunum y passait. Elle suivait le tracé actuel de l’avenue de Choisy, de l’avenue des Gobelins, des rues Mouffetard, Descartes, de la Montagne-Sainte-Geneviève, place Maubert, et enfin des rues Lagrange et Galande.

C’est, peut-être, le coin parisien ayant changé le plus souvent de nom ; il fut appelé : barrière des Gobelins, d’Italie, Mouffetard, Fontainebleau, puis place Marengo, place Pinel, place de la Barrière-d’Italie et place Duval, avant de revenir place d’Italie. Soit huit désignations pour un seul emplacement.

Si la place d’Italie n’a pas la notoriété des grandes places de l’intérieur de Paris, comme celles de la Bastille, de la Concorde, etc.., dont l’histoire demanderait un volume, elle mérite cependant de tenter la plume d’un historiographe parisien.

Avant 1784, Paris était limité soit par d’informes murailles, soit, le plus souvent, par de faibles cloisons de planches permettant de frauder facilement l’administration des droits d’entrée. Les fermiers généraux, pour arrêter les progrès toujours croissants de la contrebande, obtinrent, en 1784, de M. de Calonne, ministre des Finances, l’autorisation d’enfermer les faubourgs dans un nouveau mur d’enceinte ; ce fut le fameux « mur murant Paris ». Les travaux de construction furent commencés au mois de mai de la susdite année, mais seulement du côté de l’hôpital général (de la Salpêtrière actuellement). En 1786, l’enceinte méridionale était terminée et Ledoux, architecte de la ferme générale, fut chargé de l’édification de plus de soixante monuments pour servir d’entrées à la capitale.

« Les portes ou barrières d’entrée, élevées sur les dessins de l’architecte Ledoux, le furent avec une magnificence très déplacée, parce que pour des bureaux et des commis de barrières, il ne faut ni vaste édifice, ni temple, ni palais; d’ailleurs, cette magnificence était intempestive à une époque où les finances de l’État se trouvaient dans une situation défavorable; elle devenait insultante pour le peuple qui se voyait forcé de payer les frais des instrumens de son supplice et d’en admirer les formes. »

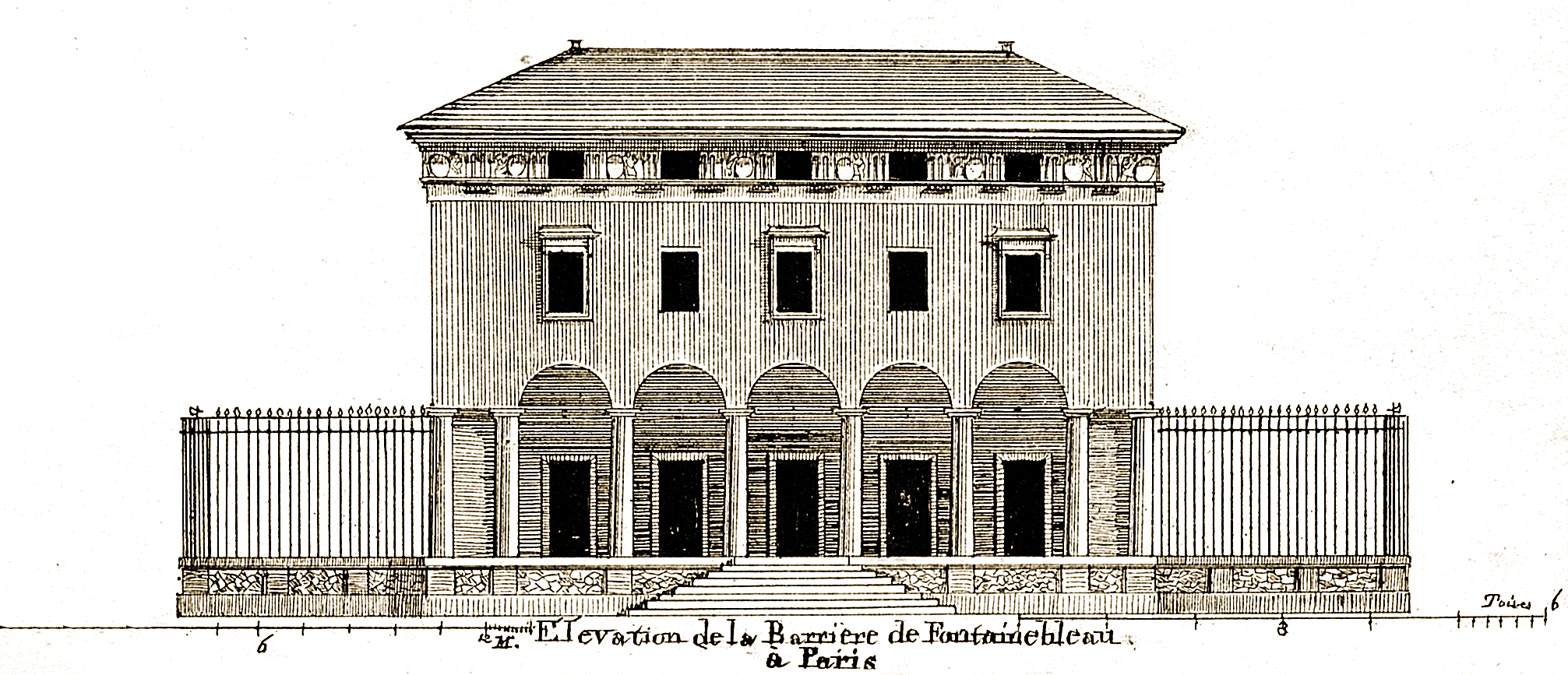

Or, la barrière construite au rond-point qui nous occupe était une des plus majestueuses de celles conçues par Ledoux. Elle se composait de deux corps de bâtiments pareils, placés en regard, de chaque côté de la route ; chacun d’eux était orné d’arcades de face avec colonne, formant un porche couvert. On accédait au péristyle par six marches aboutissant à l’arcade du milieu ; une balustrade de fer courait le long de ces marches. Les arcades extrêmes, c’est-à-dire celle tout à fait à droite et celle tout à fait à gauche, étaient fermées par des portes vitrées.

Une Elévation de la Barrière de Fontainebleau (Landon di- rex.) représente l’un des deux corps de bâtiments avec ses cinq arcades correspondant à cinq portes, avec escalier de huit marches ; il est éclairé par cinq fenêtres et cinq lucarnes, ces dernières presque sur le toit.

Entre ces deux pavillons, s’étendait la barrière proprement dite, avec, en son milieu, un petit bâtiment où se trouvaient les employés. Somme toute, l’ensemble était gracieux et cette barrière pouvait lutter d’élégance avec les plus célèbres, savoir : Saint-Martin, Reuilly, Montmartre, Roule, Neuilly, Maine, d’Enfer et même celle du Trône.

Une particularité digne d’être signalée à propos de notre barrière, c’est le creusement, en 1786, année où Ledoux achevait les deux pavillons, d’un puits de service en maçonnerie pour les catacombes, situé tout près de cette entrée de Paris. Ce puits avait 22 m 58 de profondeur, comportant 106 marches. Plus tard, non loin de ce puits, on en fit un second de 20 m 79 de profondeur. Il est assez singulier de constater qu’un puits, servant actuellement d’entrée aux catacombes, est, lui aussi, placé près d’une barrière de Ledoux, celle aux deux pavillons, existant encore sur la place Denfert-Rochereau et formant une pittoresque entrée à l’avenue d’Orléans.

La barrière ou place faisant partie de cette étude est, avons- nous dit, fort élevée ; elle est, en effet, le sommet du Mons Cetarius ou Mons Cetardus, d’où l’abbé Lebœuf fait venir le mot Mouffetard, la rue de ce nom finissant au sommet en question.

Quoi qu’il en soit de l’étymologie, il est certain que jadis en regardant Paris, le dos tourné à la barrière, on jouissait d’une vue splendide sur tous les monuments de la capitale, ainsi qu’en font foi d’anciennes représentations graphiques. Autrefois cette place était entourée de moulins.

En comparant un plan de 1742 avec un plan actuel, on constate que la tour et le moulin Saint-Marcel se trouvaient, à peu près, à l’angle de l’avenue des Gobelins et de la place d’Italie, à moitié chemin entre l’avenue des Gobelins et l’avenue de la Sœur-Rosalie. Un autre moulin se dressait en face de la ruelle des Reculettes, à l’endroit où l’avenue de la Sœur-Rosalie débouche dans la circulaire rue Hovelacque.

Dans le dictionnaire des rues de Paris, des frères Lazare, on lit que notre place prit le nom de barrière d’Italie en 1806. Cette place est indiquée, mais sans aucune dénomination, sur le fameux plan de Verniquet. Un arrêt du Conseil du 9 août 1760 en prescrivit l’ouverture et l’ordonnance royale du 27 janvier 1837 en détermina les alignements.

Prud’homme, dans le Miroir de Paris désigne cette barrière, elle 41e de Paris, sous les noms de Marengo, Fontainebleau, Gobelins. La dénomination actuelle et, espérons-le, définitive, a été donnée par arrêté préfectoral du 30 décembre 1864.

Cette barrière était une des plus populaires et des plus célèbres de Paris ; trois boulevards, trois avenues, une rue démesurément longue y aboutissaient. « C’était, sous la royauté, à la fois le Grand chemin de Bicêtre, le passage de la Chaîne et le vestibule du bagne, la route royale menant au palais de François 1er à Fontainebleau, à Lyon et à Marseille. Les chaises de postes, relayées par de forts percherons, conduites à brides abattues par des postillons multicolores, se pressaient à la grille d’octroi pour entrer à Paris, ou pour en sortir. »

L’ouverture des lignes d’Orléans et de Lyon, en 1843 et 1847, diminua, dans une forte proportion, le transit par notre barrière et par la route d’Italie, actuelle Route nationale n° 7. À partir de cette époque, la barrière perdit de son animation, mais fut, comme beaucoup d’autres, fort fréquentée les dimanches et fêtes, par la population ouvrière, venant oublier dans les guinguettes foisonnant en ce lieu les durs labeurs de la semaine.

Suite...

Sur la place d'Italie et ses abords

Une histoire de la place d'Italie

Extrait des Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France (1925)

- I - Topographie

- II - Sous la Révolution

- III - De 1800 à 1848.

- IV - La seconde République

- V - Sous Napoléon III

- VI - Sous la troisième République (1871 à 1925)

XIXe siècle

- La barrière de Fontainebleau (Alfred Delvau - 1865)

- La première boucherie de cheval de Paris - 1866

- Les nouvelles places de Paris 1866

- Travaux publics - 1866

- Le marché des Gobelins - Le Figaro — 6 aout 1867

- L'élargissement de la rue Mouffetard et l'aménagement de la place d'Italie (1867)

- Les travaux dans les 5e et 13e arrondissements (1868)

- La nouvelle place d'Italie en haut de la rue Mouffetard (1868)

- Les travaux de la place d'Italie (1869)

- La nouvelle place d'Italie (1878)

Marie-Léonide Charvin, dite « Agar », née le 18 septembre 1832 à Sedan et morte le 15 août 1891 à Mustapha en Algérie, était une actrice de théâtre française, qui fut avec Rachel et Sarah Bernhardt l'une des célèbres tragédiennes de la fin du XIXe siècle.

Marie-Léonide Charvin, dite « Agar », née le 18 septembre 1832 à Sedan et morte le 15 août 1891 à Mustapha en Algérie, était une actrice de théâtre française, qui fut avec Rachel et Sarah Bernhardt l'une des célèbres tragédiennes de la fin du XIXe siècle.