L’abattoir de Villejuif

Gazette nationale ou le Moniteur universel — 17 août 1812

Paris, le 16 août.

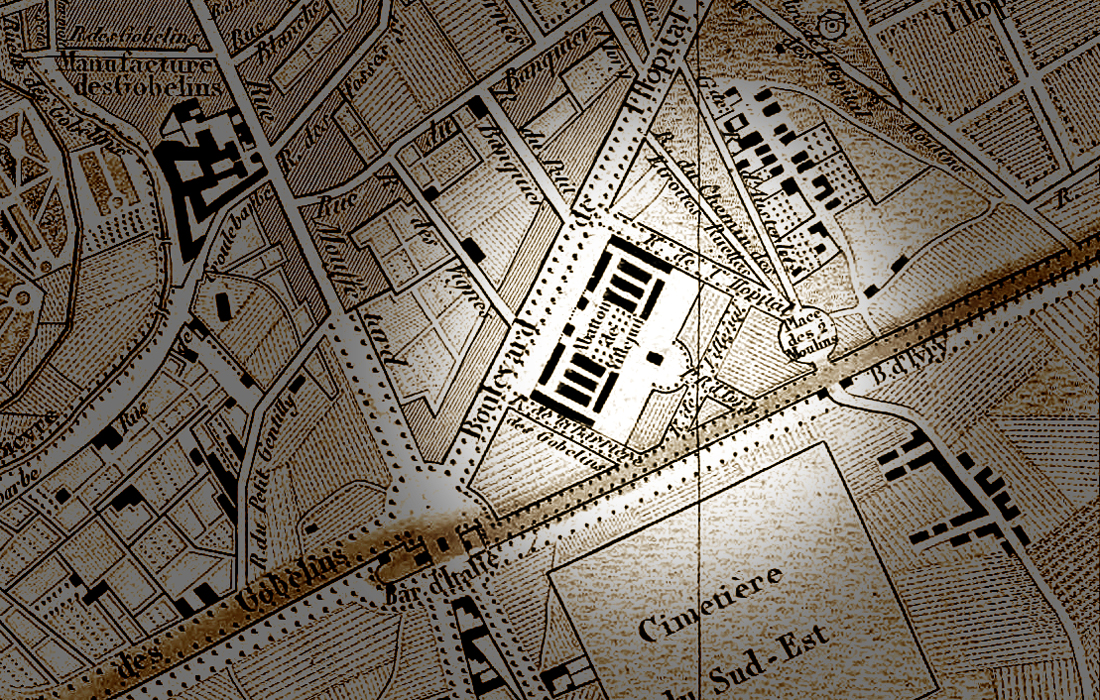

L’abattoir de Villejuif, situé hors de la barrière actuelle d'Ivry, au midi du hameau d’Austerlitz, a 200 mètres de face, sur 108 de profondeur. Il se compose de dix-huit bâtiments, dont huit seront couverts cette année. Les fondations des dix autres, ainsi que celles des murs d’enceinte et de soutènement, sont élevées au-dessus du sol.

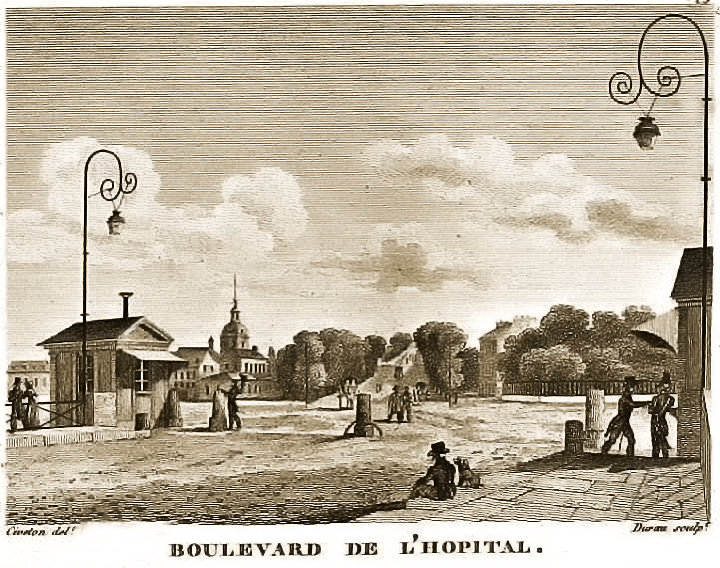

La porte principale d’entrée de cet édifice donnera sur le boulevard de l’Hôpital, à l’ouest. En face et à l’extrémité orientale, seront construits, sur une place demi-circulaire de 60 pieds de diamètre, des réservoirs qui recevront l’eau d'une pompe. Plus de 300 ouvriers travaillent à la construction de cet abattoir.

Les cinq abattoirs de Paris , qui ne sont en construction que depuis un an, et dont l’étendue est plus ou moins grande , suivant la population des quartiers de celle ville , out presque tous la même forme : on y remarque des bâtiments qui contiendront des bouveries pour les bœufs, des bergeries pour les veaux et moutons , des échaudoirs, des fondoirs, etc. etc. ; des magasins avec caves pour le dépôt des suifs fondus et pour la salaison des peaux, des emplacements pour le suif en branche; des écuries, des remises, etc.; des bâtiments pour les échaudages des pieds, fraises et têtes de veaux , de moutons etc. ; des cases pour les dépouilles et les issues ; des corps-de-logis pour l’administration, des corps-de-garde , etc. ; une grande cour au milieu de chacun des cinq abattoirs ; des cours de vidanges et de dépôts, etc.. Sous les combles, sont des greniers à fourrages, etc.

Des conduites seront établies pour distribuer les eaux dans les diverses parties de ces constructions, et de grands égouts pour leur écoulement.

Tous ces bâtiments sont alignés et séparés les uns des autres par des rues larges et transversales. (Journal de Paris.)

Le Treizième avant le Treizième

Quartier de la Salpêtrière

- Un nouveau mur d'enceinte (1818)

- L'abattoir de Villejuif (1812)

- La rue de la Reine-Blanche. — L'ancien bourg Saint-Marcel (1852)

- L'abattoir de Villejuif (1853)

- Boulevard de l'Hôpital

- Le cabaret de la mère Marie par Alfred Delvau (1859)

Les Deux-Moulins et le quartier de la Gare

Les lieux

Faits divers

- L'assassinat de la Bergère d'Ivry (1827)

- Le meurtre de la rue de l'Hôpital - 1850

- Un assassinat aux Deux-Moulins - 1851

- Le meurtre de la rue de l'Hôpital - 1852

- La fabrique d’allumettes prend feu - 1853

- La fabrique d’allumettes prend feu (bis) - 1854

- Une panique (1854)

Quartier Maison-Blanche

Les lieux

- Le Petit-Gentilly (1820)

- Du charbon à la Butte-aux-Cailles ? (1837)

- Chemin de la butte aux Cailles, barrière d'Italie. - 1857

- Le quartier Maison-Blanche vu en 1860 par Philippe Doré