La villa des chiffonniers

Le Figaro — 23 novembre 1897

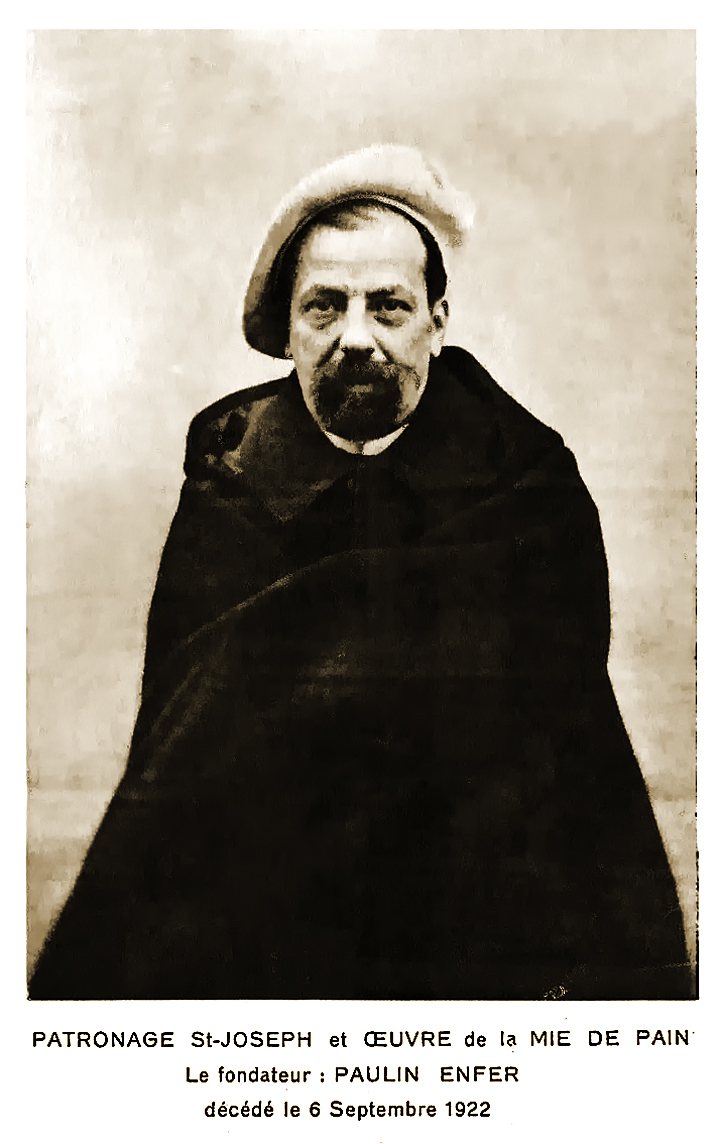

Il faudrait battre longtemps Paris pour y trouver quelqu'un de comparable à M. Enfert, qui vient de faire bénir, à la Maison-Blanche, une nouvelle œuvre la Villa des chiffonniers.

M. Enfert est cet employé supérieur d'une importante administration, qui, prenant plaisir à se promener le dimanche sur les fortifications, fut pris de pitié à la vue des innombrables gamins assiégeant les Wallaces.

Il se dit que l'eau pure n'était pas très substantielle; il acheta une fontaine de marchand de coco et, l'accrochant sur ses plus vieux habits, leur distribua gratuitement la boisson jaune.

Une fois sur le chemin de la charité, on ne s'arrête jamais. L'hiver, il mit une marmite sur une brouette et porta aux petits du bouillon.

Les étudiants du Cercle catholique apprirent cela, s'émerveillèrent, organisèrent des représentations, réunirent des dames patronnesses. Avec les fonds qu'ils lui confièrent, il créa la Mie de Pain, puis le patronage Saint-Joseph, Cela ne pouvait lui suffire.

Il y a, au fond du treizième arrondissement, un quartier où on n'a jamais vu un fiacre le quartier des Malmaisons, habité par des chiffonniers, des vanniers et des marchands de mouron. Il n'a même pas d'église. Le temple le plus proche est à 1,500 mètres de là. Les parents ne pouvant y conduire leurs enfants toute une armée les laissent le dimanche vaguer dans les terrains déserts. Cela a empêché de dormir le bon M. Enfert.

Il a acheté, Dieu sait comment, rue Gandon, 25, un terrain où il a mis une roulote, la voiture célèbre dans le quartier-par laquelle il a jadis remplacé sa brouette et qui a servi de berceau au patronage Saint-Joseph. En cette roulotte entraient par fournées les enfants de 6 à 13 ans il leur faisait de petites conférences pendant que les autres jouaient dans le terrain. Mais la roulote n'a pas tardé à être trop petite.

M. Enfert, devenu ambitieux, a fait construire un hangar fermé où on pourra s'abriter les jours de pluie.

Ce hangar est un premier succès. Voulant le voir se développer, le Vincent-de-Paul moderne a invité hier l'abbé Miramont, curé de Sainte-Anne, à tenir le terrain où s'élève ce premier pavillon de la Villa des chiffonniers.

La cérémonie a été particulièrement touchante. Tous les pauvres de là-bas, avec leur innombrable marmaille s'étaient donné rendez-vous autour du hangar. M. Miramont, n'ayant pas apporté de goupillon, ne pouvait faire trois quarts de lieue pour aller en chercher un. Il prit une branche d'arbre, la trempa dans l'eau bénite et fit d'abord tout le tour du vaste terrain, disant à haute voix Mes enfants, cette terre est à vous, je la bénis au nom de Dieu. Venez y jouer et soyez sages Plus vous le serez, plus tôt le, ciel permettra que la planche devienne brique, que le hangar devienne villa. En attendant, ce terrain vous offrira une belle cour de récréation. Dieu veut que les enfants s'amusent, surtout quand ils ont bien travaillé et qu'ils sont contents d'eux.

Alors, quand tout le terrain et le hangar furent bénits, il se passa une chose assez étrange.

On s'élança vers l'abbé Miramont. On lui demanda la branche qui lui avait servi de goupillon et qu'il dut partager entre tous les assistants.

Le soir même, quatre-vingts enfants de six à treize ans étaient inscrits au patronage. Ce sont les premiers qui profiteront des appareils de gymnastique que ce bon M. Enfert se promet d'acheter avec ses premières économies.

Heureusement pour lui, il n'y a pas que des enfants qui se soient fait inscrire. Immédiatement, de nombreux étudiants, suivant l'exemple de M. Raoul de Guntz, le collaborateur ordinaire de M. Enfert, ont promis leur concours. C'est eux qui seront, en leurs heures de repos, les professeurs, les conseillers de ces enfants, en même temps qu'ils essayeront d'alimenter, d'agrandir, de faire prospérer ce gentil patronage.

En vérité, les riches personnes qui s'ennuient et qui ont de l'argent de trop feraient bien d'aller, un de ces dimanches, à la Villa des Chiffonniers, 25, rue Gandon.

Elles ne s'y ennuieront pas. M. Enfert est un homme étonnant. Gageons que, déjà, ses nouveaux enfants sont en train de répéter un drame historique qu'ils joueront en des costumes splendides faits par leurs parents des chiffonniers experts, d'un goût indiscutable.

Charles Chincholle.

Chiffons et chiffonniers dans le 13e

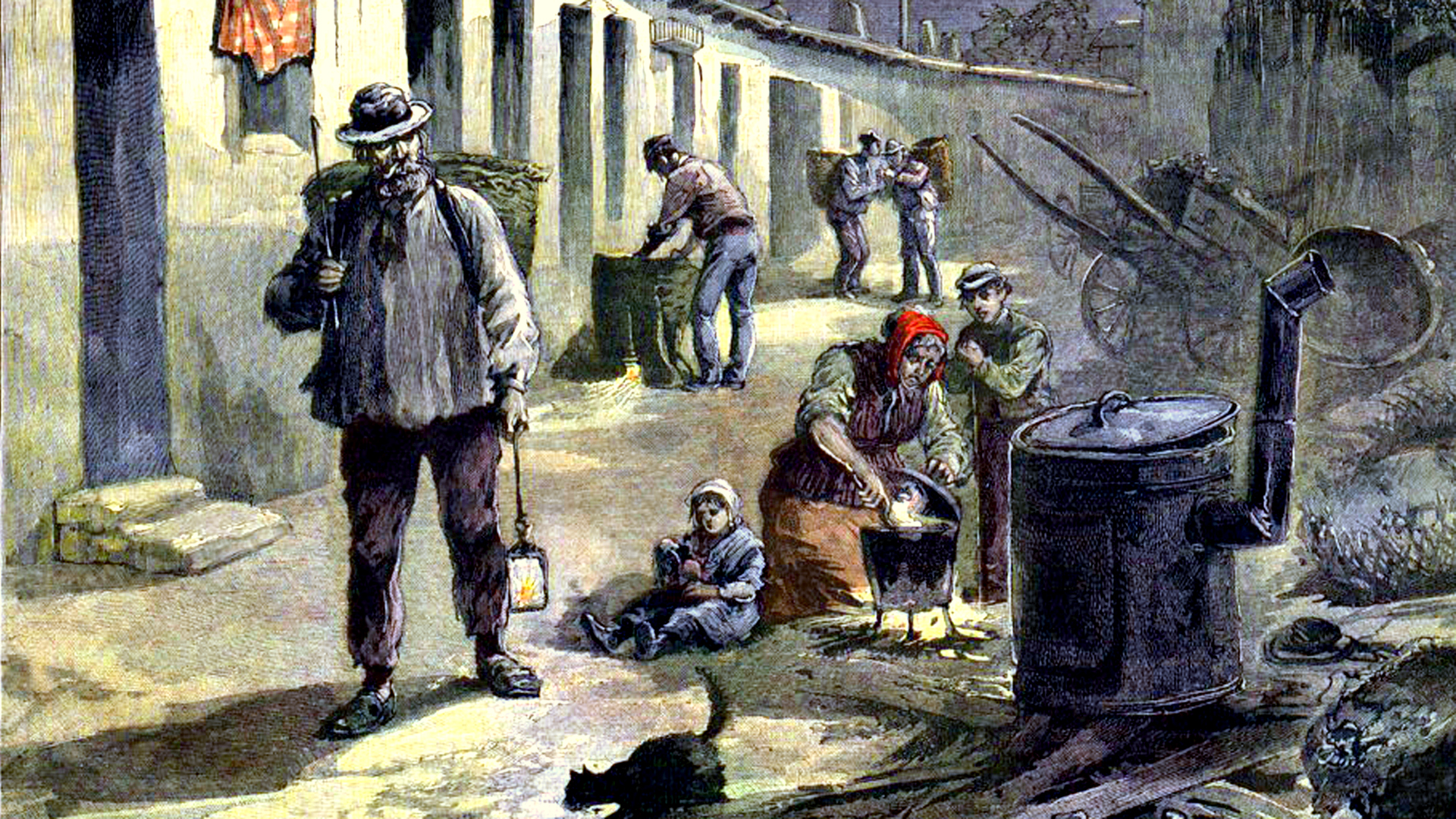

Territoire en marge de la capitale, le 13e accueillait d'importantes communautés de chiffonniers qui se répartissaient en plusieurs points de l'arrondissement. Ces activités commencèrent à décliner à partir des années 1880 notamment à la suite de l'arrêté du 24 novembre 1883 dit "arrêté Poubelle", entré en vigueur le 15 janvier 1884, organisant l'enlèvement des ordures ménagères et prescrivant la mise en place par les propriétaires d'immeubles de récipients ad hoc à disposition de leurs locataires.

Les lieux

- La Cité Doré par Alexandre Privât d'Anglemont (1854)

- Le Cabaret du Pot-d’Étain (1864)

- La rue Harvey (1889)

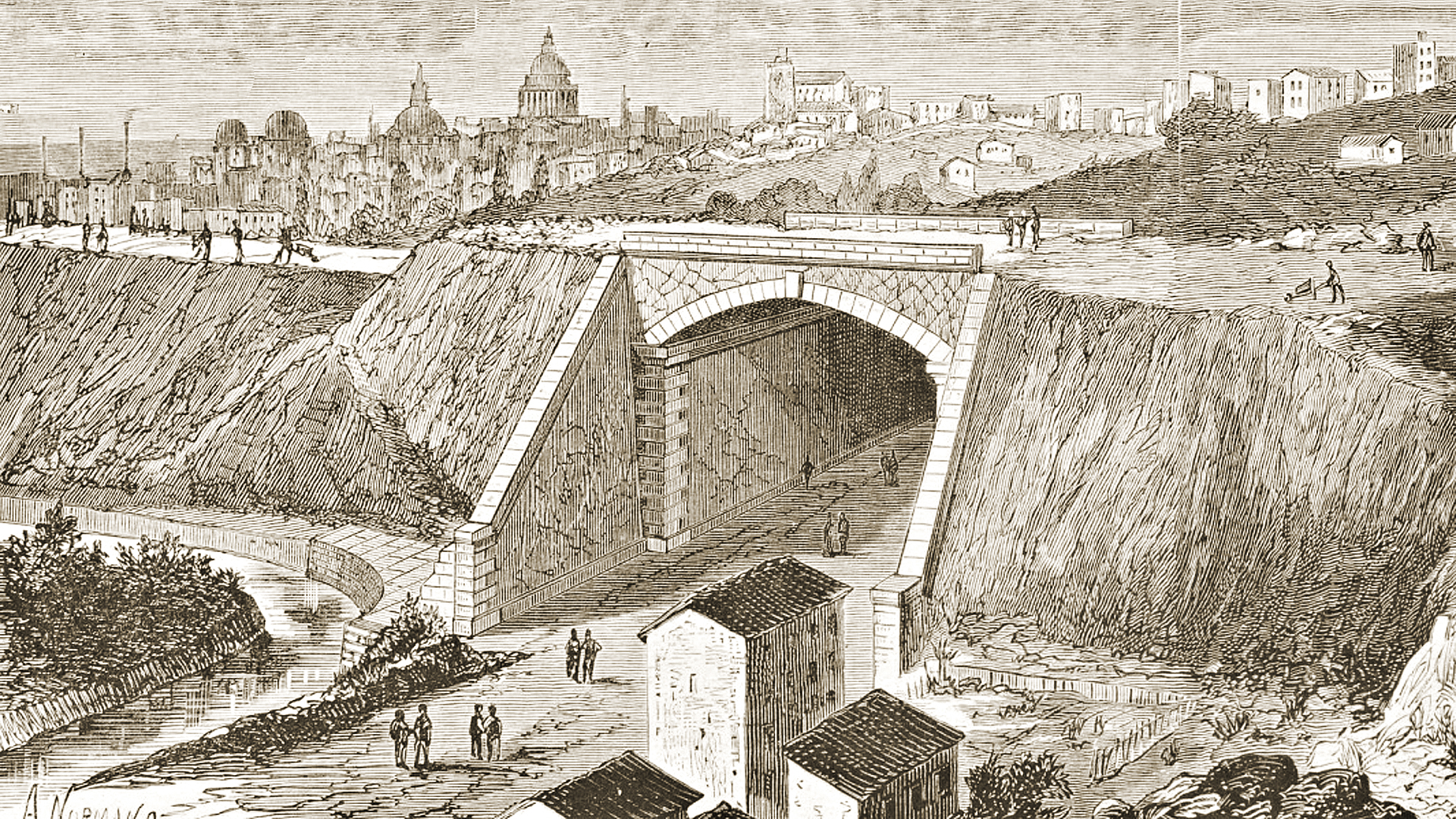

La "Cité Tolbiac"

L'expression "Cité Tolbiac" est apparue dans la presse uniquement en août 1898. L'entrée de cette cité était peut-être située dans l'impasse Sainte-Marie, voie de 35 mètres sur 4 débouchant dans la rue de Tolbiac (impasse Tolbiac avant 1877).

- Les concierges des chiffonniers (Le Petit Journal — 5 août 1898)

- La Cité Tolbiac (La Patrie — 16 août 1898)

- La cité Tolbiac (Le Figaro — 16 août 1898)

- L'Exode des « Biffins » (Gil Blas — 16 août 1898)

- Le monde de la hotte (Le Gaulois — 20 août 1898)

Les gens

- Chiffons et chiffonniers (1872)

- Les chiffonniers de la Butte-aux-Cailles (1875)

- Portrait d'un chiffonnier de la Butte-aux-Cailles (extrait du précédant - 1877)

- La villa des chiffonniers (1897)

L'arrêté Poubelle et ses conséquences

L'arrêté du préfet de la Seine organisant l'enlèvement des ordures ménagères via une règlementation des réceptacles et des heures de dépôts et de ramassage allait mettre à mal la corporations des chiffonniers. Quelques journaux s'en émurent et organisèrent des campagnes de soutien aux "chiffonniers affamés à plaisir par l'administration" selon l'expression du Gaulois qui ne faisait pas dans la modération sur cette affaire.

- Arrêté du 23 novembre 1883 dit "arrêté Poubelle" (1883)

- Les chiffonniers de Paris (Le Gaulois — 17 janvier 1884)

- Une première distribution - Ve et XIIIe arrondissement (Le Gaulois — 23 janvier 1884)

- Conseil municipal – Séance du 8 février (Le Gaulois — 9 février 1884)

- L’enlèvement des ordures ménagères (Le Gaulois — 26 février 1884)

Dans la littérature