Le bon refuge

Un soir à l'Hospitalité de nuit. - L'arrivée des hôtes. - Hirondelles d'hiver. - La Journée d'un sans-travail. - Misères et gaieté d'un chansonnier à la côte. - Réouverture des ateliers de l'Assistance.

Le Petit-Parisien ― 30 octobre 1901

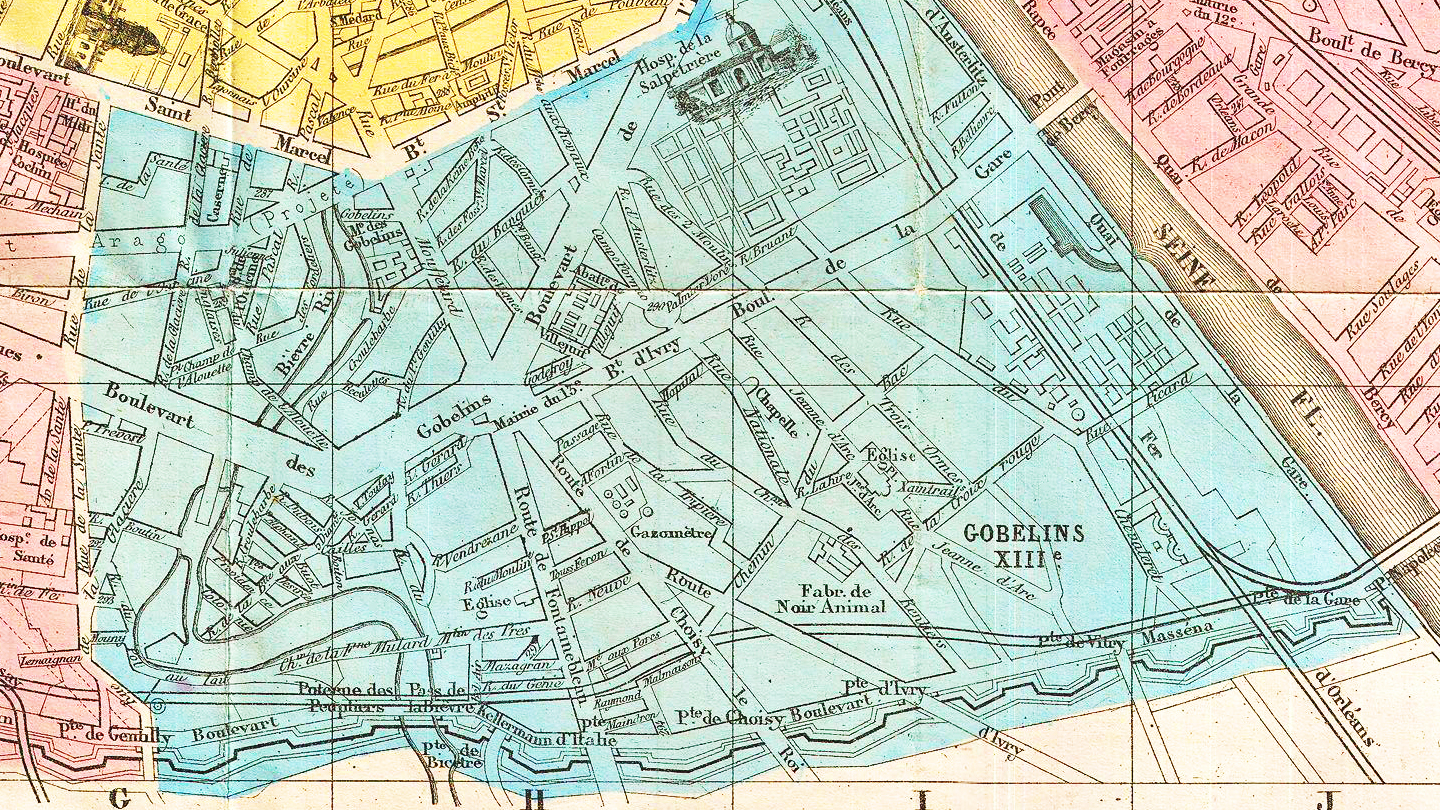

Brumaire a ramené son habituel cortège de sans-travail et de souffreteux à l'asile de nuit. Depuis quelques jours, il n'y a plus un lit vacant au refuge Nicolas-Flamel, en cette rue du Château-des-Rentiers, si ironiquement nommée, où afflue chaque soir, d'un pas fatigué, la cohue des journaliers et des gens de métier victimes du chômage. Ils sont là 212 qui reçoivent quotidiennement, vers six heures, l'accueil qui réconforte, après les longues courses à travers Paris en quête du travail que trop souvent ils sollicitent en vain.

C'est la maison du bon Samaritain qui s'ouvre devant eux : une soupe fumante leur est servie ; un lit blanc leur est offert ; un bain, par surcroit, leur est imposé. Pour trois jours, ils disposent d'un logis. Leur misère s égaie d'une éclaircie. O joie des pauvres gens, l'aide leur arrive au moment même où ils se croyaient perdus dans l'océan parisien !

Ici même, des ateliers les attendent ; ils ont toute liberté d'y entrer et d'y gagner pendant trois semaines un pécule d'une trentaine de francs qui leur permettra de se lancer de nouveau dans la mêlée et même de surmonter les difficultés de la lutte, sinon de regagner par étapes le milieu social qu'ils ont eu tort de quitter ; car la plupart ne sont pas des Parisiens ; ils viennent, poussés par des rêves chimériques, de tous les points du territoire et même de l'étranger.

Lorsqu'à leur entrée, défilant devant le guichet, ils donnent leur nom au contrôleur chargé de les inscrire sur les registres de l'asile, on est frappé des origines lointaines qu'ils indiquent. L'extrême Midi aussi bien que le Nord est leur patrie. Paris les a attirés par le mirage des gains qu'on y réalise. Ils ne se doutaient point que la concurrence de la main-d'œuvre y rendait la vie plus difficile.

Lugubre Défilé

Ce défilé de gens hâves et harassés, qui portent jusque dans leurs vêtements sans couleur l'indice de la détresse dont ils souffrent, est un des spectacles les plus douloureux qui se puissent voir. L'inscription se fait très rapidement On ne s'appesantit point sur tant de misère :

― Votre nom, votre âge, votre profession, monsieur ?

― Vingt-deux ans ; pâtissier, je suis originaire de

Saint-Gaudens.

― Depuis combien de temps habitez-vous Paris ?

― J'y suis arrivé au printemps.

― N'êtes-vous

pas déjà venu à l'asile, en cas derniers deux mois ?

― Non monsieur.

― Voici votre numéro.

Un jeune homme aux traits émaciés, à la démarche chancelante, laisse tomber ces mots : « Seize ans. Je sors de l'Hôtel-Dieu ». Et comme on lui demande s'il a une profession : « Mouleur ».

Puis c'est un palefrenier dont le visage glabre parait au guichet. Un charretier hirsute le suit. Viennent des journaliers, des maçons, des terrassiers, des hommes rudes dans la force de l'âge, de vieux ouvriers courbés par les ans. La plupart sont déjà depuis la veille ou l'avant-veille pensionnaires de l'asile. Ils passent vite, remettant leur numéro et recevant les jetons qui leur donnent droit à la soupe et au couchage. Une seule redingote se mêle aux blouses et aux bourgerons ; c'est celle d'un professeur au front chauve et à l'allure inquiète.

Le dernier de la série des nouveaux, ― c'est- à-dire des arrivés du jour ― est un adolescent à la physionomie intelligente où n'apparaît aucune gêne. Il n'attend pas qu'on l'interroge pour dire qui il est et d'où il vient. Garçon d'office, il a quitté Lyon il y a sept jours, pensant trouver facilement un emploi à Paris. « Mais, dit-il, je vois qu'il faut attendre et, pour vivre, je vends des journaux. Sur quinze que les passants m'achètent, je gagne neuf sous. Je travaille aussi un peu aux Halles. Cela me fait une moyenne d'un franc par jour. Heureusement, les « arlequins » ne coûtent pas cher et la soupe que je mange sur le carreau est excellente. Aujourd'hui, pourtant, la journée qui était pluvieuse me laisse en déficit et je viens demander l'hospitalité de la ville de Paris. »

L'asile a aussi ses hôtes réguliers, ses hirondelles d'hiver qui reviennent de longs voyages entrepris à travers la France, de refuge en refuge. Dès novembre, ils touchent barre à Paris dont ils connaissent les ressources. Au printemps, ils repartiront n'emportant pour viatique que les trois sous du Juif-Errant. Ce sont des fileurs de comète, des habitués du grand trimard que le vagabondage a conquis tout entiers et qui lui doivent le meilleur de leur vie.

Un Poète

Dans le vaste réfectoire où s'alignent les bols de soupe sur les longues tables et où le docteur Mallet vient chaque soir tenir une séance de vaccination, je remarque un personnage à la figure souriante qu'encadrent des cheveux et un collier de barbe couleur de neige. C'est un poète, un poursuivant de rimes opulentes, mais pauvre lui-même comme Job et que l'accueil de l'asile ravit. Il est enchanté de la politesse qu'on témoigne à l'égard des hospitalisés et me montre un poème qu'il est en train d'écrire, dans lequel il chante l'exquise urbanité du personnel du refuge :

Il faut les voir à l'œuvre auprès des misérables

Qui viennent chaque soir se ranger à leurs

tables,

La tonte, la douceur, sont à l'ordre du jour

Vous êtes, renseigné de suite et sans détour

De leur

bouche il ne sort la moindre impolitesse ;

Pas de cris de gros mots a moins qu'en cas d'ivresse

Il faille être

sévère ; encore, dans ce cas,

Si le Pochard s'excuse, on ne l'expulse pas !

Il a couvert ainsi, de strophes écrites de sa plus belle écriture, de grandes pages au bas desquelles je lis cette signature : « Jules Tréleu, chansonnier diplômé, membre de l'Académie des poètes, ancien sous-officier ».

Ce chansonnier n'est pas un poète inédit : « J'ai soixante-quatorze ans, ma dit-il, et je monte un Pégase qui est un peu fourbu ; mais je laisse quelques œuvres. Elles ont été mises en musique par Lamare, par Emmerlé, l'ami de Sellenick et par le petit Prevet, le célèbre piston de la musique de la garde républicaine, mort voici quinze ans. Mes meilleures chansons sont : la Vivandière (c'était Rosa que je chantais, la cantinière du 15e de ligne), la Neige, la Mélodie des Morts, le Drapeau... Vous voyez, hélas ! où m'ont conduit les vers. Ah ! ce Lamarre à qui je survis, a-t-il assez exploité son parolier ! Mais pourquoi me morfondre ? On est aimable, ici, à mon égard :

. . . . . . Je n'oublierai

jamais

Qu'au Château des Rentiers j'ai trouvé des français

Qui m'ont tendu la main avec humanité,

Une douceur

sereine, une noble bonté !

Il est radieux quand même ce poète que la Muse a laissé choir. Malgré la misère qui le talonne, l'inspiration le hante et d'innombrables rimes jaillissent de son cerveau. Il a adressé une ode aux mânes de Villebois-Mareuil et au tsar de toutes les Russies : il ne cesse maintenant d'en dédier au directeur de l'asile, le dévoué M. Gobard, qui espère pouvoir acheminer vers l'hospice de Bicêtre, où il pourrait être hospitalisé, le vieil aède pauvre mais invaincu.

Les Ateliers

Depuis quelques jours, les huit ateliers de l'asile ont retrouvé toute leur activité. C'est la saison d'hiver qui en fait surtout la grande ruche ouvrière où se confectionnent les deux millions de ligots ou de margotins et les innombrables briquettes que consument les écoles de la ville et les bureaux de l'administration municipale.

Le refuge, qui a abrité plus de 300.000 besogneux depuis 1894, date de sa fondation, a payé environ 130.000 francs de salaires aux hospitalisés qui ont travaillé dans ses ateliers. Il a placé définitivement plus d'un millier d'ouvriers qu'il avait occupés et en a rapatrié 10.000 autres.

Ses ateliers, fort bien construits — quoique sans pierre de taille — couvrent une superficie de 400 mètres carrés. Ils ont été édifiés, à mesure des besoins, par les hospitalisés eux-mêmes sons la direction de M. Gobard, qui a été le véritable organisateur de cet utile établissement et qui a su, en employant les talents et les aptitudes des ouvriers auxquels il venait en aide, créer sans grands frais le meilleur modèle des refuges où se pratique l'assistance par le travail.

L'exemple est à citer pour qu'il trouve des imitateurs.

Valensol

Sur la rue du Château-des-Rentiers

La rue du Château-des-Rentiers est une des plus connues du 13e arrondissement sûrement parce que son nom était une antinomie avec la réalité. Elle menait à l'asile de nuit Nicolas-Flamel où "où afflue chaque soir, d'un pas fatigué, la cohue des journaliers et des gens de métier victimes du chômage."

Mais ce n'était pas de ce château là dont la rue conserve la mémoire.

Longtemps courut la légende que le château en question était celui construit, au XVIIIe siècle, par un riche « rentier » d'Ivry, le sieur Vieillard. La chronique du temps, rapportait le Gaulois du 23 septembre 1904, vantait fort la beauté du site dominant la Seine, par delà la rustique barrière des « Deux-Moulins », et s'extasiait sur ses jardins « tout remplis de statues, d'obélisques, de rotondes et de pavillons » de tout ce que nos pères qualifiaient, en un mot, de « fabriques ».

La légende était fausse.

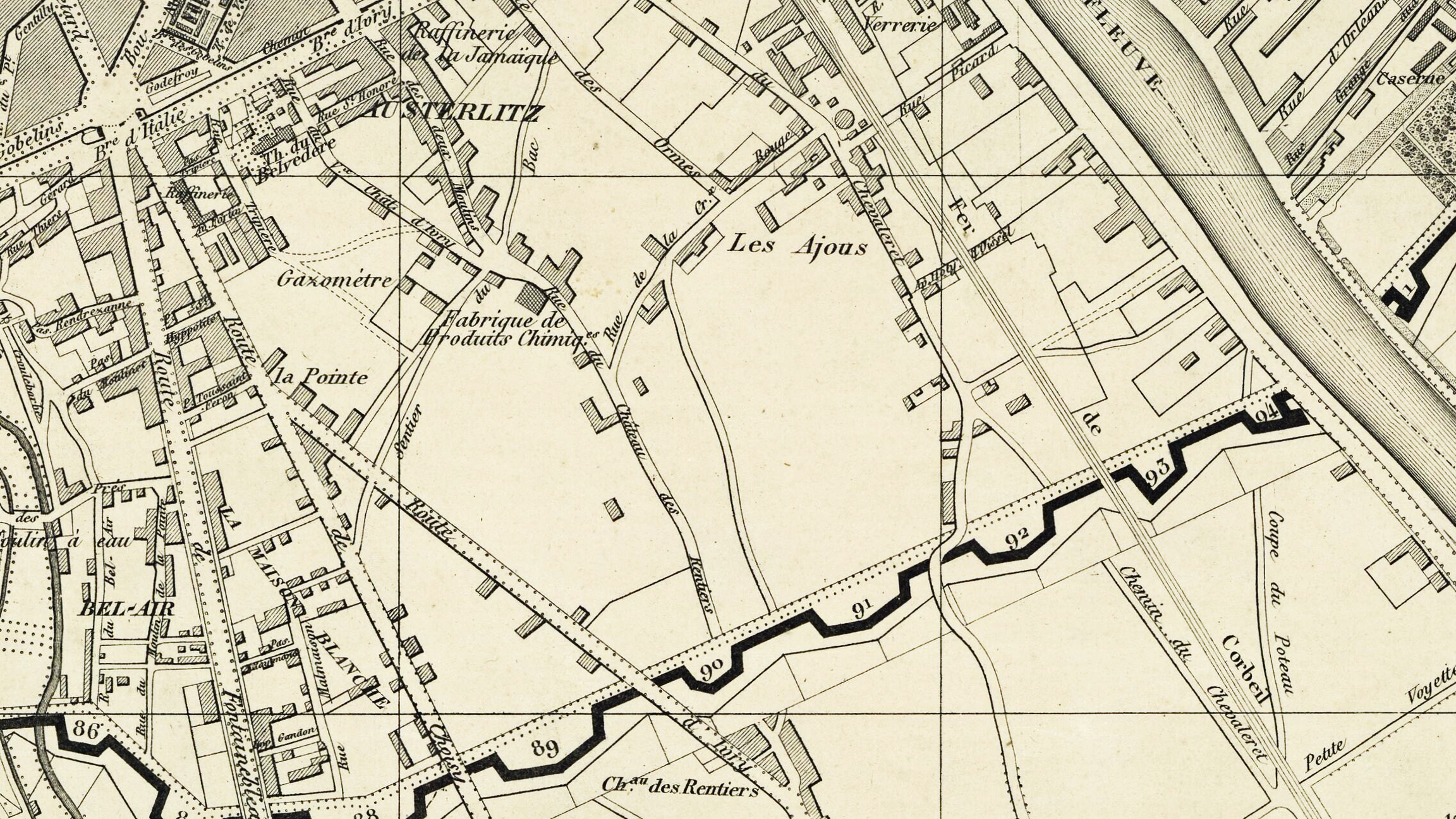

Le "vieux chemin d'Ivry" qui allait de l'ancienne barrière des Gobelins à Ivry prit le nom de "Château-des-Rentiers" pour sa partie parisienne (à Ivry, il est devenu l'avenue Maurice Thorez) à raison de l'existence d'une sorte de pension pour personnes modestes appelée le "petit château des rentiers" sur laquelle une affaire criminelle attira l'attention au moment de son examen par la Cour d'assises de la Seine en août 1823 dont le Journal des débats politiques et littéraires du 26 août rendit compte :

" Le 15 mai dernier, un horrible attentats failli être consommé sur la personne d'un vieillard respectable et infirme, le sieur Antoine Reboul, âge de soixante-sept ans et demi, ancien marchand de draps, retiré à Ivry près Paris, dans une maison qui a été nommée par son propriétaire, à cause de sa destination, le petit château des rentiers. C'est, en effet, une sorte de retraite pour des personnes jouissant d'un revenu modeste, et qui veulent s'arracher au tumulte de la ville.

Un jeune homme qui demeurait dans la même maison, et qu'il honorait de sa bienveillance, a été arrêté comme auteur de ce crime. Déjà ce furieux avait frappé le malheureux vieillard de trois coups de couteau, et l'avait renversé sur son lit, où il s'apprêtait à lui porter le coup mortel. L'arrivée de deux femmes attirées par le bruit l'interrompit à peine, et il frappa encore sa victime de deux autres coups avant de laisser sa proie.

L'accusé, saisi en quelque sorte en flagrant délit, était un jeûne homme de vingt-quatre ans, nommé Alexandre Goujon , lequel, après avoir embrassé sans succès les professions de papetier et d’ébéniste, les avait abandonnées l’une et l'autre , et s'était retiré dans la même maison que Reboul, au château des rentiers, où il prit un logement de cent francs, par an. Il n'y eut aucun moyen, aucun mensonge qu’il n’employât pour capter la confiance de ce vieillard, sans cesse avec lui, il semblait sympathiser à tous ses goûts ; il disait aux voisins que Reboul, espèce de misanthrope, ayant été trompé par tous ceux avec qui il avait eu affaire, et ayant même manqué d'être empoisonné par une de ses maîtresses, ne pouvait vivre qu'avec lui Goujon , et que cela n’était pas étonnant, car il n'aimait que les personnes âgées et prudentes."

En 1840, ce château-des rentiers existait encore. En 1847, compris dans le périmètre des fortifications en construction, notamment du bastion 90, il n'était plus qu'un lieu-dit. Le nom de rue du Château-des-Rentiers est attesté depuis au moins 1844.

Sur l'asile Nicolas-Flamel

Situé au n°71 de la rue du Château-des-Rentiers, sa création fut décidé en 1888 en remplacement de l'asile de la rue de la Bûcherie amené à disparaître lors du prolongement de la rue Monge. Le choix de l'implantation fut fait en raison de la faible valeur des terrains de cette rue (7 francs le mètre) comparé à celle d'un autre terrain disponible avenue d'Ivry (25 francs le mètre).

- Le 14 juillet des miséreux (1896)

- Le bon refuge (1901)

- L'assistance par le travail (1904)

- Hôtel particulier rue du Château-des-Rentiers (1924)

- Ce sont les clochards qui assurent le chauffage des écoliers parisiens (1942)