La gare d’Orléans et les quais de la Seine

Le XIXe Siècle — 1er juillet 1873

M. Débouchés aîné, membre du conseil municipal de Paris, a adressé la note suivante au ministre des travaux publics :

Monsieur le Ministre

Le bruit court que la compagnie d'Orléans est en instance pour obtenir de votre administration un décret d'utilité publique qui lui permette d'exproprier certains terrains qu'elle désire annexer à la gare des marchandises intra-muros.

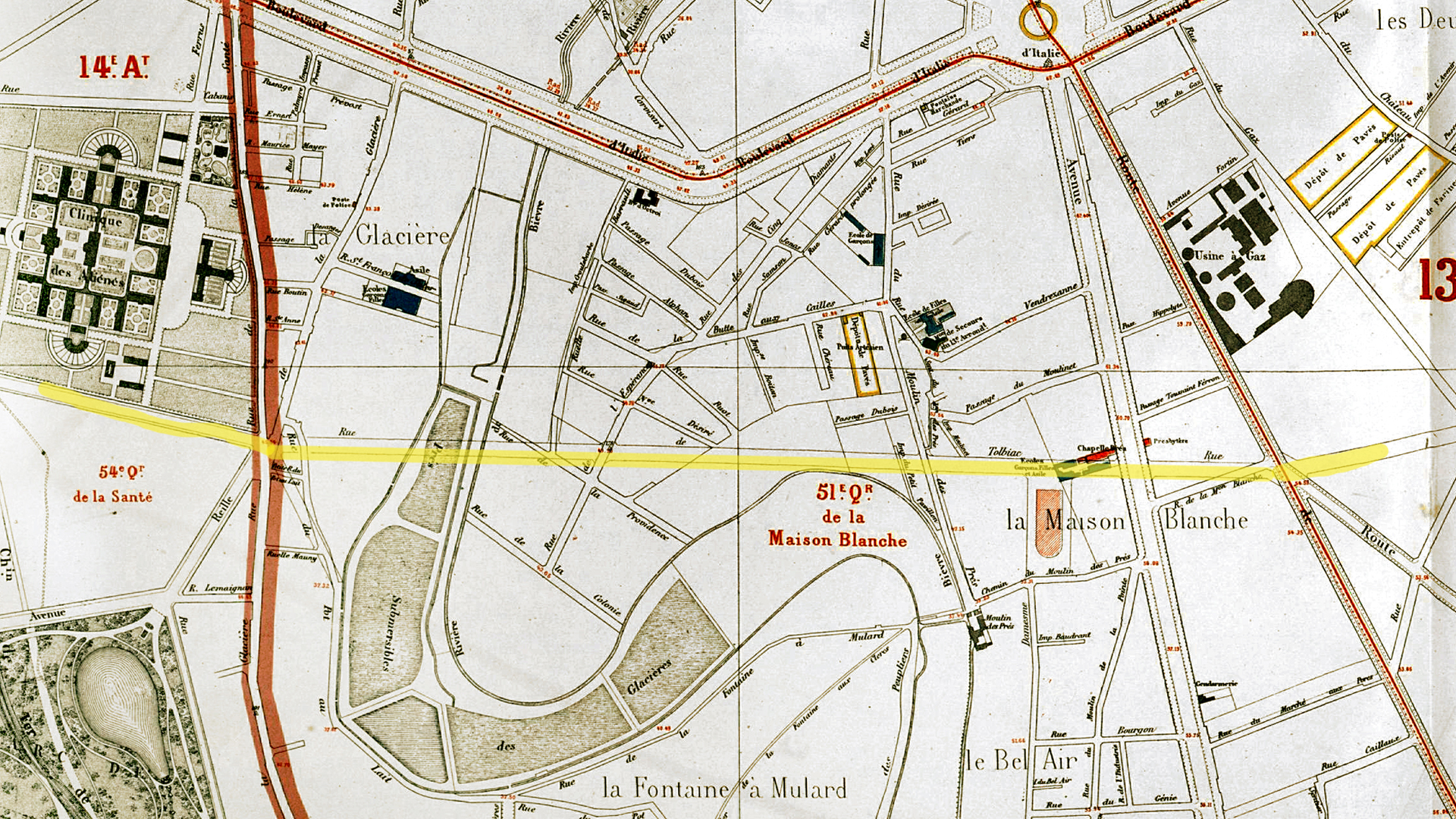

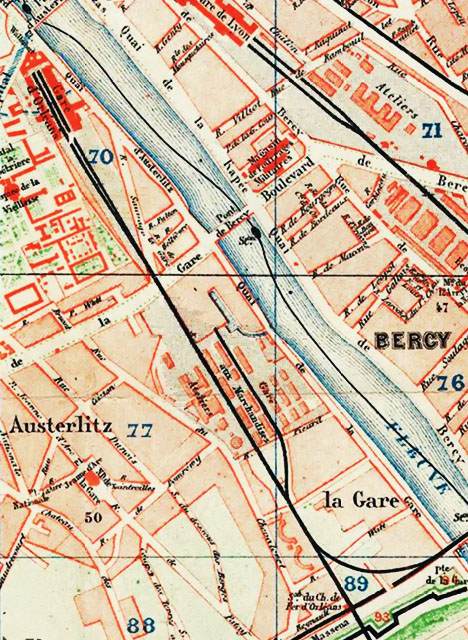

La ligne d'Orléans s'étend à l'intérieur de Paris sur une longueur de près de 2,500 mètres et longe la Seine. La voie ferrée se tient à une distance qui varie de 200 à 400 mètres du quai.

Dans cette bande de terrain qui borde le fleuve, se trouvait autrefois concentré un commerce considérable, celui des matériaux de construction, bois de charpente, bois à ouvrer, briques, tuiles, etc., et aussi de bois de chauffage.

Il semblait rationnel de laisser cette bande d'établissements sur la droite, et de prendre à gauche les terrains nécessaires pour le développement des ateliers, magasins et gares de marchandises. Malheureusement, à gauche se trouvait l'établissement de la Salpêtrière ; on n'osa pas y toucher.

Il est peut-être permis de penser que ce fut une inspiration regrettable ; car l'établissement de la Salpêtrière pouvait, avec toutes sortes d'avantages, être transporté hors Paris, et le sera sans doute dans un temps éloigné.

On aurait eu là, avec les espaces vagues qui s'étendaient derrière la Salpetrière, entre le boulevard de l'Hôpital et le boulevard de la Gare, toute la surface nécessaire à une magnifique gare de marchandises, bien plus rapprochée du centre de Paris que la gare actuelle. Mais on ne prévoyait pas, dans le principe, quel immense développement cette gare était appelée à prendre. On expropria quelques chantiers, et on la plaça à droite de la voie ferrée. Les extensions devinrent peu à peu nécessaires ; on expropria d'autres chantiers, et enfin la compagnie est arrivée à posséder la plus grande portion des terrains en bordure sur le quai.

Depuis le pont d'Austerlitz jusqu'à la rue Picard, sur une longueur de 1,700 mètres, il reste à peine 300 à 400 mètres au commerce. Ce quartier est morne et désert ; les maisons d'habitation ont été remplacées par des murs de clôture, et la population s'est enfuie hors de Paris.

Entre la rue Picard et le pont Napoléon, bien loin déjà du centre de la ville, mais encore à portée du consommateur, il restait un petit groupe de chantiers. C'est ce dernier reste d'un commerce important qu'il s'agit aujourd'hui de supprimer. Non pas peut-être que la compagnie prenne tout d'un seul coup : elle demandera probablement une portion seulement. Mais c'est le premier coup de hache, et les autres viendront à la suite.

D'ailleurs, si ce groupe est entamé aujourd'hui, c'est une véritable suppression à court délai. On n'ignore pas que ce qui fait la valeur d'un centre commercial ou industriel, c'est l'ensemble ; c'est la réunion de nombreux concurrents ; c'est l'assortiment sur un espace limité, constituant un marché ; c'est enfin l'affluence de la main-d'œuvre entretenue par un grand courant de travaux, qui ne peut être produit par quelques maisons isolées.

Le quai d'Austerlitz peut servir d'exemple : on a tout pris, sauf un îlot de 200 mètres de long. Eh bien ! cet îlot est paralysé ; il ne s'y fait plus rien. Les habitudes du commerce se sont détournées, parce qu'il ne restait pas là de quoi entretenir un véritable centre d'affaires.

La compagnie d'Orléans a besoin dit place, rien de mieux. Mais pourquoi toujours prendre à droite de la ligne et jamais à gauche ? Pourquoi, si on a eu tort dans l'origine, persister dans un système fâcheux et en accentuer davantage les résultats ? À défaut de la Salpêtrière, le quartier du Chevaleret a t-il donc tant d'importance qu'on ne puisse le supprimer ?

Ce sera plus cher pour la compagnie ? C'est possible ; mais faut-il tout sacrifier à l'intérêt de la compagnie ?

Qu'on lui sacrifie des intérêts particuliers, nul n'y trouvera à redire, car elle représente un intérêt public. Mais pourquoi lui sacrifier un autre intérêt public ? et qui contestera que le commerce, dans son ensemble et la situation qui lui est faite, représente un intérêt public de premier ordre ? Je laisse de côté, cela va sans dire, les commerçants, les intermédiaires, car les individualités n'ont rien à faire dans la question, et j'examine la situation commerciale en elle-même.

Je vois que les marchandises encombrantes qui arrivent difficilement par les chemins de fer, les charpentes notamment et les sciages, qui gagnent de la valeur et de la qualité par leur séjour dans l'eau, sont dirigées sur Paris par la Seine. Les conditions particulières du flottage exigent que ces marchandises trouvent des chantiers de dépôt à proximité immédiate du fleuve. Quand ces chantiers existent, le système est complet ; le fleuve est une cause de richesse publique ; supprimez les chantiers, vous supprimez cette richesse, vous supprimez le fleuve. C'est ce que fait la compagnie d'Orléans ; c'est ce qu'a toléré jusqu'ici le gouvernement.

Cela tenait peut-être à un système d'ensemble ; la destruction des berges en pente douce, et leur remplacement dans presque toute la longueur de Paris par des quais bien raides et bien alignés, qui ne servent plus à rien, indiquent qu'on a voulu chasser de l'intérieur les industries qui vivaient du voisinage de l'eau. En même temps, des difficultés sans nombre, des droits d'octroi énormes harcelaient les établissements qui hésitaient à sortir de Paris.

Ce système est aujourd'hui jugé et condamné ; le gouvernement suit une marche toute différente, il a approuvé et sanctionné les tendances de la municipalité à conserver ses habitants et à faciliter l'essor du commerce ; il doit rompre avec les précédents sur cette question des chantiers.

Les chantiers étaient autrefois au port Saint-Bernard ; ils ont reculé au quai d'Austerlitz ; ils sont arrivés au quai de la Gare ; voilà maintenant qu'on veut les renvoyer définitivement hors de Paris.

Quel serait le résultat ?

Le voici :

Cinquante ou soixante établissements plus ou moins considérables sont repoussés à 300 mètres de distance. Ils ont un mouvement annuel d'au moins 10,000 tonnes en moyenne ; c'est donc 500 à 600,000 tonnes grevées d'une augmentation de camionnage de 2 à 3 fr. par tonne ; avec l'augmentation de distance, il faut compter aussi les difficultés de l'introduction dans Paris ; l'encombrement des voitures aux barrières, les démarches, le temps perdu.

Les commerçants ont aussi des dépenses plus considérables ; plus de temps absorbé pour se rendre, les uns chez leurs clients, les autres dans les chantiers de vente.

Tout cela se traduit par quoi ? Par une élévation de prix ; et qui paie cette élévation de prix ? Le consommateur, le propriétaire, qui fait une maison et qui la paie plus cher ; le locataire, qui, finalement, doit un loyer plus élevé ; en un mot le public.

Et tout cela, pour quel motif ? Pour qu'une compagnie de chemin de fer achète du terrain un peu meilleur marché, pas autre chose. C’est une question d'argent et de dividendes, à moins cependant, qu'il ne faille voir là une question encore plus étroite : une affaire de concurrence.

Le transport par eau et le transport par voie ferrée se font concurrence ; si la compagnie d’Orléans prend toujours ses terrains à droite, est-ce pour émietter peu à peu la tête de ligne, le débarcadère de son rival ? On le dit, mais j'ai peine à le croire ; dans tous les cas, le gouvernement ne saurait entrer dans une combinaison aussi machiavélique, car il ne peut admettre que le transport par eau doive être sacrifié à la voie ferrée. Où en serions-nous si les cinq grandes compagnies n'avaient pas un modérateur dans cette concurrence salutaire ?

La ville de Paris, comme beaucoup d'autres, doit sa prospérité au cours d'eau qui la baigne ; ce cours d'eau est la cause première de la ville. Va-t-on négliger, mépriser cet avantage ? Va-t-on supprimer entièrement dans Paris le débouché de la navigation ? Va-t-on opérer dans ce quartier, jadis si riche et si animé, comme si le fleuve n'existait pas ?

Une population est là, c'est le mouvement, la vie ; remplacera-t-on. Tout cela par de grands murs, des magasins ; un vaste désert le soir, qui isolera une portion de la capitale et ou on ne pénétra qu'en tremblant ?

Enfin, je demanderai, en terminant, pourquoi ces agrandissements perpétuels. La marchandise destinée à la capitale a-t-elle besoin d'espace ? rien de mieux ; qu'on accorde à la compagnie tous les terrains nécessaires ; qu'on les rapproche même du centre tant qu'on pourra, le camionnage sera diminué ; le public y gagnera célérité et économie.

Mais ne s'agit-il pas plutôt de faciliter le transit ? ces gares ne sont-elles pas bien plutôt encombrées par ces multitudes de wagons qui ne font que traverser Paris, passant de la ligne de l'Est à la ligne d'Orléans, ou de la ligne du Nord à la ligne de Lyon ?

Ces grandes espaces qu'on demande, ne sont-ils pas nécessités par des raccordements et des mouvements de trains sur la ligne de ceinture ? Alors se dresse une question bien plus grave ; ce transit, dont on peut prévoir fort heureusement l'accroissement presque indéfini, pourquoi s'obstiner à le faire dans Paris ? Pourquoi ne pas laisser le chemin de ceinture aux voyageurs et ne pas transporter ces gares de raccordement et ce mouvement de transit à quelque distance de Paris ? La question du chemin circulaire est à l'étude, et on peut affirmer aujourd'hui que ce chemin sera construit dans un délai assez rapproché.

Les gares de marchandises intra-muros ne s'en trouveront elles pas singulièrement dégagées ? À quoi bon, dès lors, autoriser une compagnie à détruire un quartier productif et commerçant, dont elle n'aura peut-être plus besoin dans quelques années ? Alors, le coup sera porté ; le commerce aura pris ses habitudes ailleurs ; le mal sera irréparable. Une population nombreuse aura cessé de payer des impôts et des contributions à la ville ; elle aura créé, enrichi de nouvelles communes hors des murs. Dans la situation écrasante que les circonstances ont faite aux finances municipales, cette prévision n'est pas indifférente.

Sans doute, jusqu'ici, certains industriels ou négociants ont trouvé leur intérêt à se mettre hors des murs ; mais les nouvelles facilités données par la municipalité, crédit d'octroi, remboursement des droits à la sortie, entrepôts à domicile, sont de nature à ramener ces négociants, qui n'ont plus d'autre intérêt que celui de se grouper le plus près possible du centre de consommation. Et c'est au moment où la ville vient d'entrer dans cette voie féconde qu'on viendrait supprimer le quartier le mieux situé pour en profiter !

Dira-t -que l'intérêt de la ville n'est pas l'intérêt général ? que la compagnie représente bien plutôt un intérêt d’État ?

Sans doute, l'intérêt public que j'ai en vue ici, c'est l'intérêt public de la ville de Paris ; mais l'intérêt de Paris importe bien un peu à l'intérêt de l'État. Et puis, je ferai observer que cet intérêt de Paris, tel que je l'ai exposé, est bien, en réalité, et bien uniquement un intérêt public. L'intérêt de la compagnie, au contraire, intérêt général, intérêt d'État, j'ai bien de la peine à le voir-autrement que doublé de l'intérêt des actionnaires.

En quoi consiste, au point de vue qui nous occupe, le véritable et le seul intérêt de l'État ? En ceci, que les compagnies trouvent les espaces nécessaires ; quant au prix qu'elles devront payer, cela n'importe plus qu'aux actionnaires, car les différences ne peuvent jamais être excessives et compromettre l'industrie des chemins de fer.

En résumé, et pour terminer par une simple considération qu'indique le bon sens, l'intérêt général sera toujours de ne pas laisser perdre une richesse naturelle ; supprimer le débouché de la ligne fluviale, ou simplement l'éloigner du centre de consommation, c'est une monstruosité économique.

DESOUCHES, aîné.

P. S. - Si l'on arrivait à discuter l'intérêt des actionnaire, il faudrait mettre en balance l'intérêt tout aussi respectable des propriétaires de terrains, et ne pas perdre de vue qu'un décret d'utilité publique qui autorise la prise de possession d'une partie importante d'un groupe commercial détruit le centre d'affaires et avilit ce qui reste de ce groupe; de sorte que si la compagnie revient quelques années après et demande le reste des terrains (et c'est toujours ainsi qu'elle procède) , elle se trouve en présence de propriétés dépréciées par son fait; et il en résulte pour les propriétaires une perte injustifiable.

On a parlé quelquefois de donner à la Compagnie de Lyon tout ou partie du quai de la Râpée, ce serait sur la rive droite la répétition déplorable de ce qui s'est fait sur la rive gauche.

Sur la gare d'Austerlitz

- Extension de la Gare du chemin de fer d'Orléans - Nlles annales de la construction - 1862

- Le projet d’extension de la gare d’Orléans (Le Siècle, 4 novembre 1862)

- L’agrandissement de la gare d’Orléans - 1864

- La nouvelle gare du chemin de fer d'Orléans - 1865

- La gare d'Orléans par Charles Louft (Le Siècle, 29 juin 1869)

- La gare d’Orléans et les quais de la Seine - 1873

- La transformation de Paris-Austerlitz - 1929