Le Décor de la vie

Gentilly

Le Temps — 22 avril 1936

II

Gentilly ressemble assez à la Peau de Chagrin ; elle se rétrécit de plus en plus. Une partie de son territoire lui a été enlevée par la ville de Paris, en 1860, lorsqu'on eut achevé de construire les fortifications, aujourd'hui dérasées ; une partie par Kremlin-Bicêtre, en 1897, et c'est à peu près la rive droite de la Bièvre ; voilà que la Cité universitaire veut lui arracher une autre bande de terrain, sur la rive gauche de la Bièvre, le long des anciennes fortifications. Décidément, Gentilly est trop « gentille » pour des voisins entreprenants. Ce n'est, hélas qu'un jeu de mots. La gentillesse de son site, invoquée comme étymologie de son nom par certains auteurs, est en effet controuvée. Il faut en chercher l'origine ailleurs. Gentilly vient de Gentiliacum, domaine de Gentilis, colon romain, le suffixe acum impliquant la notion de propriété.

Dagobert Ier donna la terre de Gentilly à saint Eloi, afin que le revenu en fût affecté au monastère qu'il venait de fonder dans la cité de Paris, sous le vocable de saint Martial. Pépin le Bref y avait un domaine. Il y résida et y convoqua un concile. En 878, l'abbaye de Saint-Martial, devenue l'abbaye de Saint-Eloi, céda sa propriété de Gentilly à l'évêché de Paris, qui la conserva jusqu'en 1616. Même après cette date, les évêques, puis les archevêques de Paris gardèrent le droit de nommer le curé de la paroisse. Saint Louis fonda dans une maison de Gentilly le célèbre couvent des Chartreux de Paris, qui s'installa par la suite au sud des jardins du Luxembourg, dans un hôtel abandonné, nommé Vauvert, qui passait pour être hanté par les démons. L'évêque anglais de Winchester, dont le nom explique celui de Bicêtre, devint propriétaire de leur domaine à Gentilly.

Le censier de l'église Saint-Merri mentionne en 1308 un fonds de terre appartenant aux chanoines de cette église sur Gentilly.

Les comtes de Savoie- y possédaient un hôtel. Alphonse d'Espagne, petit-fils de saint Louis par sa mère Blanche d'Espagne, qui avait épousé le fils aîné du roi de Castille, y mourut le 10 avril 1327. En 1425, Henri VI, roi d'Angleterre, se disant roi de France, donne à son secrétaire Etienne Bruneau « dix louis parisis de rente sur une maison, cour, jardin, foulerie, petit jardin derrière, clos à murs, petite saulsoye, avec huit arpents de vigne et demi » à Gentilly. L'oncle de Villon détient chapellenie de Notre-Dame fondée en l'église de Gentilly, et la redevance modique en blé qu'elle rapportait sur le moulin du lieu. Des vignes, du blé, voilà donc la ressource des habitants, vers la fin du quinzième siècle, à l'époque où l'on construisait leur église.

En 1729, l'abbé d'Olivet, continuateur de Pellisson pour l'Histoire de l'Académie française, raconte qu'en sa jeunesse on visitait encore les ornements dont Benserade avait embelli sa maison et ses jardins de Gentilly. Tout y respirait, paraît-il, son esprit poétique. Ce n'étaient qu'inscriptions gravées sur l'écorce des arbres. D'Olivet note celle-ci :

Adieu, fortune, honneurs, adieu, vous et les vôtres :

Je viens ici vous

oublier.

Adieu toi-même,

Amour, bien plus que tous les autres Difficile à congédier

I

Et le vertueux abbé de s'indigner « Quoi ! s'écrie-t-il, difficile pour un septuagénaire, à qui la gravelle annonçait la mort d'un moment à l'autre ! » En 1630, Claude Sonnius, marchand libraire de Paris, et Marie Buon, sa femme, avaient leur maison dans la rue allant à Arcueil, qui est dite aujourd'hui rue d'Arcueil, et prolonge, jusqu'en sa physionomie, la rue Frileuse.

La liste des seigneurs de Gentilly n'est pas longue. Jusqu'au dix-septième siècle, l'évêché de Paris jouissait de la suzeraineté. Par un acte du 29 décembre 1619, le roi donne au président Séguier un demi-pouce d'eau des fontaines de Rungis pour la maison qu'il a au village de Gentilly.

Comme la possession territoriale entraînait toujours une part de seigneurie, si faible fût-elle, il n'est pas impossible que Séguier ait été seigneur laïc de la paroisse. Naudé, l'érudit bibliothécaire de Mazarin, et le graveur Cochin y possédèrent maison des champs. Les archives mentionnent comme seigneurs, en 1641, Jean du Clédat, docteur en médecine, et, en 1647, Pierre de Beauvais, lieutenant général de la prévôté qui tenait la seigneurie de Clédat. La chronique a rendu célèbre son épouse, Catherine-Henriette Bélier, femme de chambre d'Anne d'Autriche, lui attribuant l'insigne honneur d'avoir été l'éducatrice et l'initiatrice de Louis XIV adolescent. On voit encore à Paris, rue François-Miron, l'admirable cour en fer à cheval de son hôtel, qui fut saisi par ses créanciers. Les registres de la paroisse contiennent l'acte de sépulture de son mari (1670), le sien (1690), celui de son fils (1697). En 1750, la seigneurie passe à la famille de Villeroy dont les armoiries se lisent au blason de la commune.

Le collège parisien de Clermont, plus tard Louis-le-Grand, administré par les jésuites, avait acquis à Gentilly, du président Chevalier, une vaste propriété qui devait servir de maison de campagne aux élèves. Elle s'étendait sur les deux tiers du village ; une muraille garnie de pavillons l'entourait ; on voyait dans le jardin de grandes allées couvertes, d'autres nues, quantité de cabinets, fontaines, statues, carreaux, bordures, arbres fruitiers, glacières, canaux, couches de fleurs et bocage de hautes futaies. En 1787, le collège de Sainte-Barbe établit dans le même village une succursale. À preuve que M. Charléty, recteur de l'université de Paris, ne, se trompe pas quand il veut installer collèges et lycées d'internat hors les murs.

En 1789, la municipalité prépare le cahier da ses doléances, écrites en un français d'une propriété de termes admirable. J'y relève quelques indications précieuses. On compte alors deux cents feux. Au nombre des taillables, presque tous marchands de vin et blanchisseurs, il n'y a pas plus de six familles aisées, soixante étant à la charge, des aumônes de madame de Villeroy.

« De temps immémorial, la nature a gratifié Gentilly d'une rivière que franchit un petit pont a une seule arche, mais qui arrose les prairies, abreuve les bestiaux employés à la culture des terres, sert au travail des moulins placés sur son courant, est de la plus grande utilité aux blanchisseurs, lesquels forment la plus grande partie des habitants. » Or un projet destructeur prétend capter les eaux de l'Yvette et de la Bièvre et les dériver en un canal de navigation qui aboutirait à Paris, vers l'Observatoire. Approuvé par le célèbre Ingénieur Perronet, en 1762, et par son collaborateur Chezy, repris en 1782 par de Fer, il sert de prétexte à la spéculation. Le roi vient enquêter sur place. La protestation populaire fait échouer cette entreprise des agioteurs.

Les habitants demandent aussi que les officiers maîtres et employés à. Bicêtre (car Bicêtre faisait partie autrefois, comme on le sait, de la commune de Gentilly) qui placent leurs femmes et leurs enfants dans l'étendue de la paroisse se qualifient de domiciliés en icelle et soient imposés à la taille et autres contributions en proportion de ce qu'ils occupent et font occuper et du produit de leur industrie. C'est une difficulté de ce genre qui dressa un moment les municipalités suburbaines contre les cités-jardins.

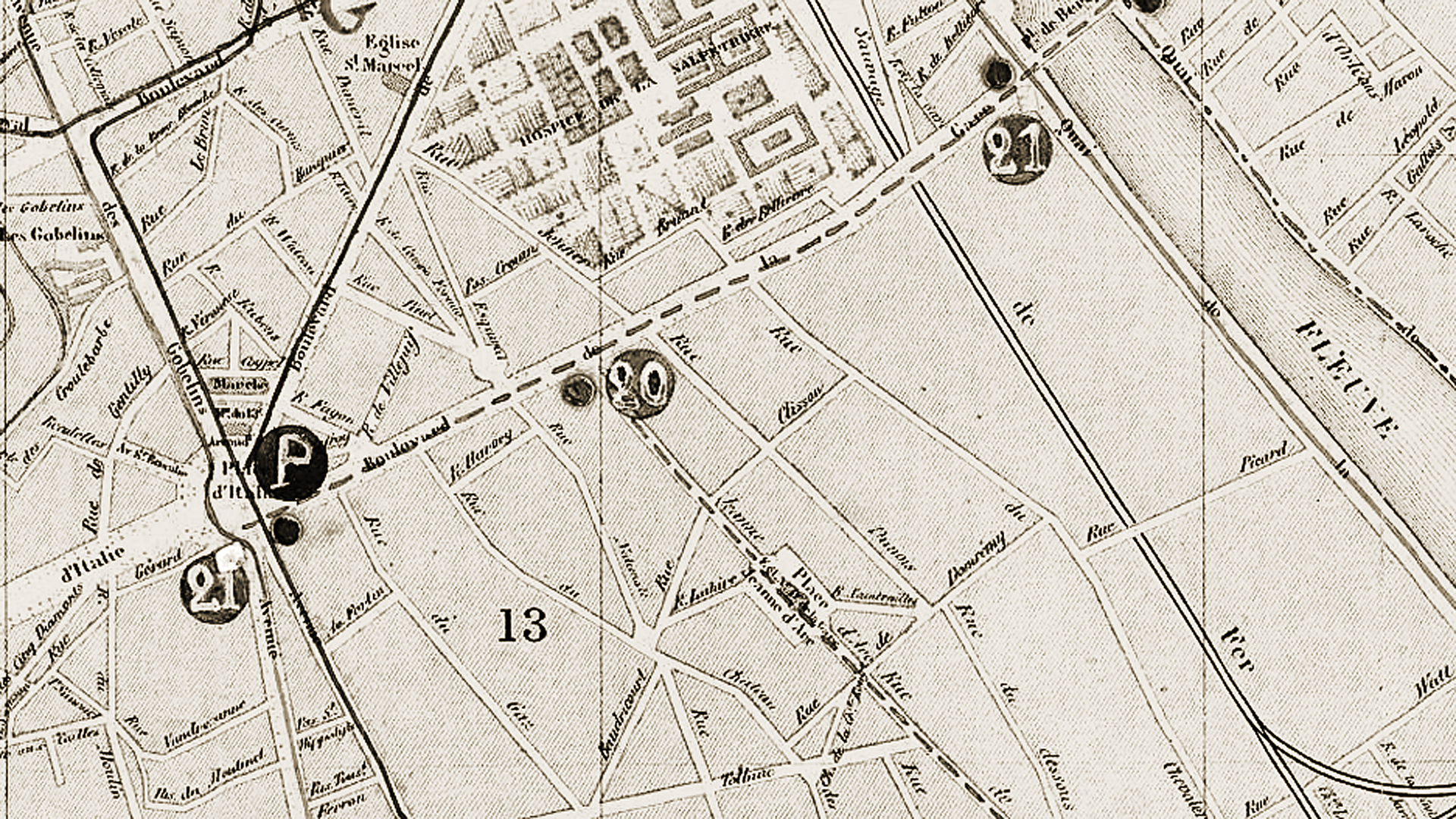

Les deux hameaux qui dépendaient alors du Grand-Gentilly et qui en dépendirent jusqu'à leur annexion au treizième arrondissement de Paris étaient le Petit-Gentilly ou la Glacière, et la Maison-Blanche. Il n'y eu là, durant des siècles, que des terrains en culture, parsemés de quelques moulins, arrosés par un bras de la Bièvre. Elle inondait la prairie en hiver et fournissait ainsi de la glace à ceux qui en faisaient commerce d'où le nom de la Glacière donné à ce hameau du Petit-Gentilly qui appartenait en grande partie à la commanderie de Saint-Jean-de-Latran, ainsi que la Tombe-Issoire, Montsouris, qui emprunta son nom au moulin de Moque-Souris, les Gobelins, etc. L'enceinte des Fermiers-Généraux, le mur murant Paris, dressé au temps de Louis XVI, a été démoli, sauf quelques pavillons de Ledoux en style de Pœstum.

L'ancien régime n'a guère laissé d'autres vestiges dans ces parages, outre ces appellations de lieux-dits, que l'hôpital Sainte-Anne, dit aussi la Santé ou la Sanitat, fondé par Anne d'Autriche, qui peupla de couvents et d'établissements hospitaliers les faubourgs méridionaux de Paris, Après la Révolution, on en fit une sorte de ferme dépendant de Bicêtre. Les fous la prirent à loyer ou plutôt l'administration la confia exclusivement à leurs soins. Ce terrain sablonneux, ingrat, prospéra tellement qu'on y employa un nombre de plus en plus grand de fous travailleurs. Chaque matin, partagé, en escouades de quinze ou vingt travailleurs, ils se rendaient à Bicêtre, soit à la ferme de Sainte-Anne, soit à la Salpêtrière, pour en cultiver les jardins. Aucun d'eux ne se faisait attendre, aucun d'eux ne s'écartait en chemin, aucun ne manquait à l'arrivée. Cette heureuse discipline, qui dura jusqu'en 1860, date à laquelle Sainte-Anne devint un asile pour les fous curables, alcooliques, explique comment Mme Foucher, la future belle-mère de Victor Hugo, pouvait employer les fous de Bicêtre dans sa propriété de Gentilly. En hiver, on venait de partout patiner sur les prairies inondées par la Bièvre ; mais leur vogue fut éclipsée par celle des lacs du bois de Boulogne ou de Vincennes, nouvellement aménagés.

La Révolution de 1789 et l'Empire ne causèrent pas grand préjudice à Gentilly. Un épisode dramatique y marqua la révolution de 1848. Le général Bréa, qui venait, confiant, parlementer avec les insurgés à la barrière d'Italie, fut assassiné par eux. Puis la vie reprit son cours tranquille, à l'allure des « hirondelles » qui faisaient le service de la petite commune au grand Paris.

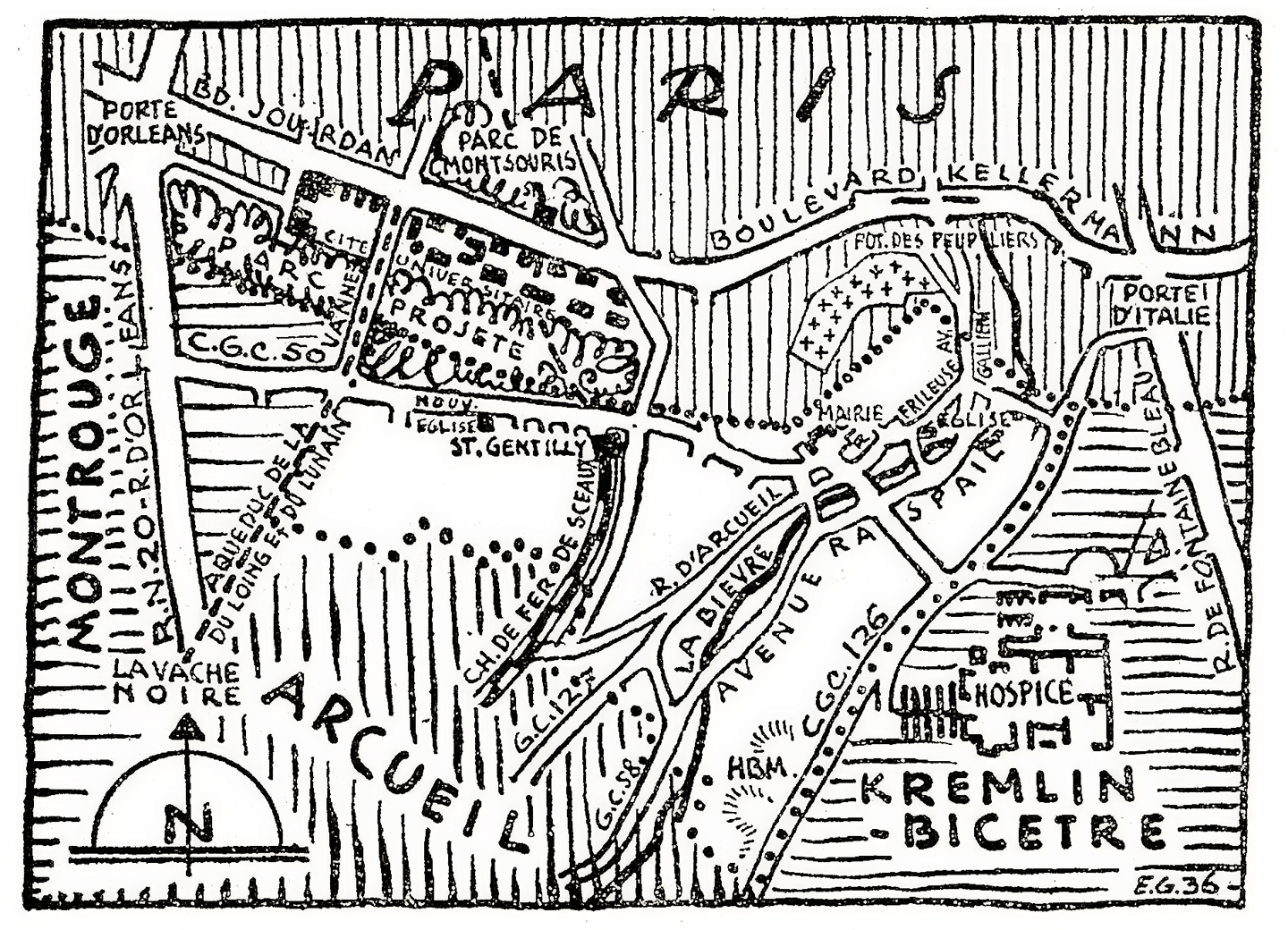

C'est le débordement de celui-ci, après 1860, qui a changé le caractère rural de Gentilly en caractère urbain et fait apparaître la nécessité de diriger sa croissance par un plan d'aménagement, d'extension, d'embellissement. La topographie lui a imposé, pour ainsi dire, ces deux voies, le G. C. 127 et le G. C. 58, qui cheminent de concert, l'une sur la rive droite, l'autre sur la rive gauche de la Bièvre, dans le fond de la vallée, avant de se rejoindre à la poterne des Peupliers. Plus à l'est, le G. C. 126, d'où l'on a des vues si intelligentes sur le paysage, en son ensemble, circule à flanc du coteau de Bicêtre, passant au pied de l’hospice et du fort. La seule voie transversale est le G. C. 50, dit de Boulogne à Vincennes, qui vient de la route d'Orléans, descend du plateau de Montrouge vers la mairie de Gentilly, prend alors le nom de Jean-Jaurès, qui n'eût guère aimé ces dépaysements abusifs, franchit la Bièvre et remonte sous différentes appellations la pente du coteau de Bicêtre, pour aboutir à la route de Fontainebleau.

Le plan approuvé en 1932 et modifié en 1933 prévoit l'élargissement à 24 mètres du G. C, 126, son débouché en ligne droite vers la porte d'Italie reporté au delà de la zone, à la nouvelle limite de Paris. L'autoroute du Sud, celle des vals de Loire, emprunterait la dernière partie de ce trajet. On élargira le G. C. 58 à 12 et à 20 mètres, ainsi que la transversale du G. C. 50 et sa déviation, de manière adoucir la pente du coteau de Montrouge. On ouvrira une grande voie, avec promenade centrale, au-dessus de l'aqueduc de la Vanne, du Loing et du Lunain. Cette voie a déjà été amorcée pendant la traversée de la zone. On a commencé à électrifier le chemin de fer de Sceaux, futur métropolitain de la banlieue sud. Rappelons que la Cité universitaire construit son église et aménage des jardins sur la partie du territoire de Gentilly qui s'étend jusqu'au G. G. 50.

La construction des habitations à bon marché au-dessus des carrières a réduit à néant l'ambition qu'on avait eue un moment d'aménager ces carrières à la manière pittoresque des Buttes-Chaumont. Enfin on ne pouvait faire autrement que de consacrer la situation acquise par l'industrie au fond de la vallée. Le reste du territoire a été réservé en zone d'habitation collective, à l'exception toutefois du plateau de Mazagran classé comme zone d'habitation individuelle. Ces dispositions générales du plan, la nature, la coutume les ont dictées à Gentilly comme aux autres communes qui se pressent sur les bords de la Bièvre, Arcueil et Cachan.

Léandre Vaillat

Sur la commune de Gentilly

- Promenade au centre du Grand-Gentilly, près de Paris par l'abbé Thomas Dutruissard (1820)

- La disgrâce de Gentilly (1925)

- La maison de Victor Hugo à Gentilly (1926)

- Les mésaventures des habitants de la « rue de Gentilly » (1927)

- Gentilly, première partie (Le Temps, 1936)

- Gentilly, seconde partie (Le Temps, 1936)

Sur les communes limitrophes du XIIIe

Gentilly

- Promenade au centre du Grand-Gentilly, près de Paris par l'abbé Thomas Dutruissard (1820)

- Victor Hugo à Gentilly en 1822

- La maison de Victor Hugo à Gentilly (Georges Montorgueil, 1926)

- La maison des fiançailles était là... (Lucien Descaves, 1927)