Le Décor de la vie

Kremlin-Bicêtre

Le Temps — 21 février 1936

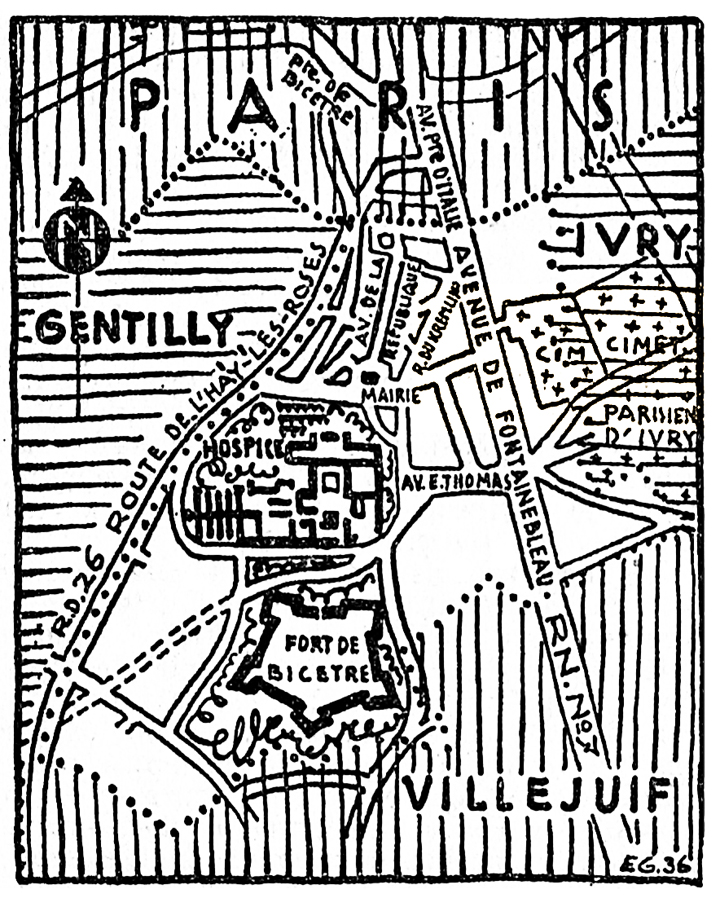

La géographie humaine nous a fait discerner au sud de Paris un complexe de communes entre la Marne et la Seine : Maisons-Alfort, Créteil, Bonneuil, Alfortville, Choisy-le-Roi. Elle nous en a révélé un deuxième, jalonnant le coteau qui domine la rive gauche de la Seine : Ivry, Vitry, Thiais, Orly. Elle en désigne un troisième sur le plateau qui s'avance comme un coin entre la vallée de la Seine et la vallée de la Bièvre : Kremlin-Bicêtre, Villejuif, l'Hay-les-Roses, Chevilly-Larue, Rungis, alignés, sauf quelques protubérances, à l'ouest de la route nationale n° 7, qui va de Paris à Fontainebleau. À la vérité, l'Hay-les-Roses n'y touche que par une pointe, tandis que l'autre extrémité se plaît aux rives de la Bièvre ; mais la plus grande partie s'étendant sur le plateau, c'est donc bien au complexe des communes qui le meublent qu'il convient d'intégrer l’Hay-les-Roses. Consultez la précieuse carte en 4 feuilles du département de la Seine, à l'échelle du 1/20,000, indiquant, la répartition des habitations, industries, cultures, espaces libres, dressée par le bureau d'études de l'extension et révisée en 1934, donc après que la capitale eut jeté sur la banlieue sa gourme de lotissements ; et vous y observerez que cette partie de la banlieue a conservé beaucoup de ces espaces libres et de ces cultures que le plan de la région parisienne appelle des « zones non affectées », pour les mettre à l'abri d'un peuplement inconsidéré.

Kremlin-Bicêtre est la première des communes que l'on rencontre en sortant de Paris par la porte d'Italie. Tel est sur ce point l'encombrement qu'on ne distingue pas très bien où finit Paris, où commence Kremlin-Bicêtre. Cette confusion est l'indice le plus sûr de la démagogique et, dans beaucoup de cas, systématique désorganisation de la banlieue. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique, mais de lendemains dont cette mêlée inextricable favoriserait évidemment le pathétique. Les soi-disant libertés finissent presque toujours dans le sang. Je m'excuse de parler un langage aussi prud'hommesque ; mais qu'on veuille bien rendre aux mots le sens que leur ont ôté plus de soixante ans d'éloquence parlementaire et municipale.

Pourquoi ce nom bizarre de Kremlin, accolé à celui de Bicêtre, dont j'ai précédemment raconté les origines ? Tandis que Bicêtre figure sur la carte des chasses du dix-huitième siècle, le nom de Kremlin apparaît pour la première fois en 1832, sur une première épreuve de la carte de l'état-major. Le plan des environs de Paris, levé par Bonhomme en 1839, mentionne ce lieudit. On incline à penser qu'il prit naissance entre 1830 et 1840. Il consistait alors dans les maisons qui bordaient la route de Fontainebleau, à l'ouest, dans celles qui bordaient l'avenue de Bicêtre (aujourd'hui avenue Eugène-Thomas) et la rue du Kremlin, dont le tracé paraît visiblement inspiré par la préoccupation, de raccourcir le chemin entre la route d'Italie et le château.

Pendant la campagne de Russie, l'armée française entra, comme on sait, dans l'enceinte fortifiée du Kremlin, au cœur de Moscou. À leur retour de Russie, beaucoup de blessés furent hospitalisés à Bicêtre. Un cabaret à l'enseigne du Kremlin s'ouvrit à proximité, en 1813. Sous la Restauration, on le soupçonnait fort de recevoir en cachette les vieux soldats restés fidèles à la mémoire de l'empereur et même de favoriser l'évasion des prisonniers do l'hospice par des passages souterrains. Une agglomération se forma peu à peu autour du cabaret. Voilà pourquoi le peintre verrier héraldique, chargé de composer les armes de la commune, y a couché, d'abord, la forteresse du Kremlin, au chef cousu d'azur. Il y a ajouté une tour accostée de deux merlettes la tour rappelle le fort qui est au sud de l'hospice ; les merlettes, Gentilly dont le Kremlin se détacha en 1896, pour former une commune à part ; la route de carrière qui fait cimier fait allusion aux carrières creusées sous la commune.

Le premier usage que celle-ci ait fait de son indépendance, reconnue et promulguée par un ministre de l'intérieur qui s'appelait Louis Barthou, fut la prise des mesures anticléricales auxquelles s'attache le nom du maire Eugène Thomas. Ensuite elle fit construire une mairie dans le style « Renaissanciste » et prétentieux de la fin du dix-neuvième siècle. Un square la précède. De là part l'avenue de la République, dirigée en ligne droite vers la porte d'Italie. La plus grande ambition de la municipalité serait évidemment qu'on vît son hôtel de ville depuis Paris. Sur le parcours, elle aménage un square. C'est à peu près en ce point qu'aboutirait l'autostrade du sud, prévue au plan d'aménagement de la région parisienne. L'achèvement de celle-ci rendrait inutile le prolongement de l'avenue de la République. Qu'on n'inflige donc pas aux contribuables une dépense qui fasse double emploi.

Un fouillis de rues se tortille autour de ces rues essentielles. Les bâtiments de l'hospice, nettement circonscrits par les rues qui les longent extérieurement, ne sont pas tellement entassas que la proportion des espaces libres n'y reste excellente. Chacun peut s'en rendre compte en suivant la route stratégique qui contourne le fort. De là en effet, on a des aperçus agréables, en perspective cavalière, soit sur l'ensemble de l'hospice, encore que le premier plan en ait été défiguré par un réservoir d'eau en ciment armé, du plus mauvais effet, soit sur la vallée de la Bièvre, qui se faufile dans les bas-fonds de Gentilly, soit sur les glacis et les tertres gazonnés du fort lui-même, qui introduisent dans ce paysage suburbain une nuance d'aspect à la Vauban…

Le Kremlin-Bicêtre déborde à l'est de la route de Fontainebleau. Les porcheries et les fabriques de jambon empestent le voisinage. Le plan communal devrait bien inscrire au nombre de ses servitudes celles qui protègent l'odorat aussi bien que la vue. Le sens unique ne doit pas nous faire oublier nos cinq sens. À l'est de la route nationale se trouve le cimetière, jointif au cimetière parisien d'Ivry. Mais la majeure partie du territoire est comprise entre la R. N. 7 et la G. C. 126 qui va de la porte d'Italie à l'Hay-les-Roses. J'ai parlé de ce chemin d'où l'on a des aperçus si charmants sur la vallée de la Bièvre, en contre-bas du plateau de Villejuif, et où l'on circule avec facilité, si aisément même qu'on ne comprend pas, je le répète, pourquoi elle ne servirait pas de voie intermédiaire entre la route de Fontainebleau et celle d'Orléans. On l'élargit à 24 mètres. Il suffirait de la poursuivre en ligne droite, depuis la rue Lavenant jusqu'à la R. N. 7, solution qui figure sur le plan communal et qui a été approuvée par les services de la préfecture de la Seine, dès 1932.

Certes le plan d'aménagement de la région parisienne l'a reprise à son compte, ainsi que beaucoup d'autres, d'ailleurs. Mais il y a ajouté quelque chose de son cru, l'autostrade du sud. J'en ai décrit à maintes reprises le tracé futur, qui emprunte le trajet de l'amenée souterraine des eaux du Val-de-Loire. Rappelons qu'elle traverse la Belle-Épine et que, parvenue à un rond-point situé sur le territoire de Villejuif, elle bifurque. De là une branche se dirige vers l'hospice de Bicêtre, qu'elle longe à l'ouest pour rejoindre la porte d'Italie, cependant qu'une autre branche, au mépris des contingences, fonce sur la Cité universitaire, dont elle bouscule l'église, actuellement en construction, puis sur le parc de Montsouris, en dépit de trois étages de carrières souterraines. À ceux d'entre nous que le sentiment de la prudence n'a pas complètement déserté, il apparaît clairement que les environs immédiats de Paris n'ont pas tant besoin de radiales que de transversales. C'est à créer ces transversales, facilitant les relations de commune à commune, que nous devons principalement nous employer, à l'instar de Louis XV, qui avait imaginé l'admirable rocade de Versailles à Choisy-le-Roi, enregistrée aujourd'hui sous l'étiquette de R. N. 186.

Aussi les auteurs du plan régional ont-ils été bien inspirés, cette fois, en inscrivant à leur actif une voie qui part du G. C. 126, déjà décrit, à la hauteur du chemin de Cherchefeuille, écorne la pointe nord-est du fort, puis se dirige vers le Nord en suivant la rue du Fort et l'avenue de Bicêtre, traverse la R. N. 7, longe au sud le nouveau cimetière parisien d'Ivry, en empruntant la rue Carnot, pour descendre le coteau vers la Seine.

En ce qui concerne les espaces libres, la commune de Kremlin-Bicêtre ne semble pas désavantagée, puisqu'elle est pourvue de ceux qu'encadrent tes bâtiments de l'hospice, des deux squares plantés devant la mairie et sur le trajet de l'avenue de la République, enfin de la zone non aedificandi du fort de Bicêtre, dont une partie, à la vérité, est située sur le territoire de Villejuif.

Léandre Vaillat.

Sur les communes limitrophes du XIIIe

Gentilly

- Promenade au centre du Grand-Gentilly, près de Paris par l'abbé Thomas Dutruissard (1820)

- Victor Hugo à Gentilly en 1822

- La maison de Victor Hugo à Gentilly (Georges Montorgueil, 1926)

- La maison des fiançailles était là... (Lucien Descaves, 1927)