Le Décor de la vie

Ivry-sur-Seine

Le Temps — 31 octobre 1935

I

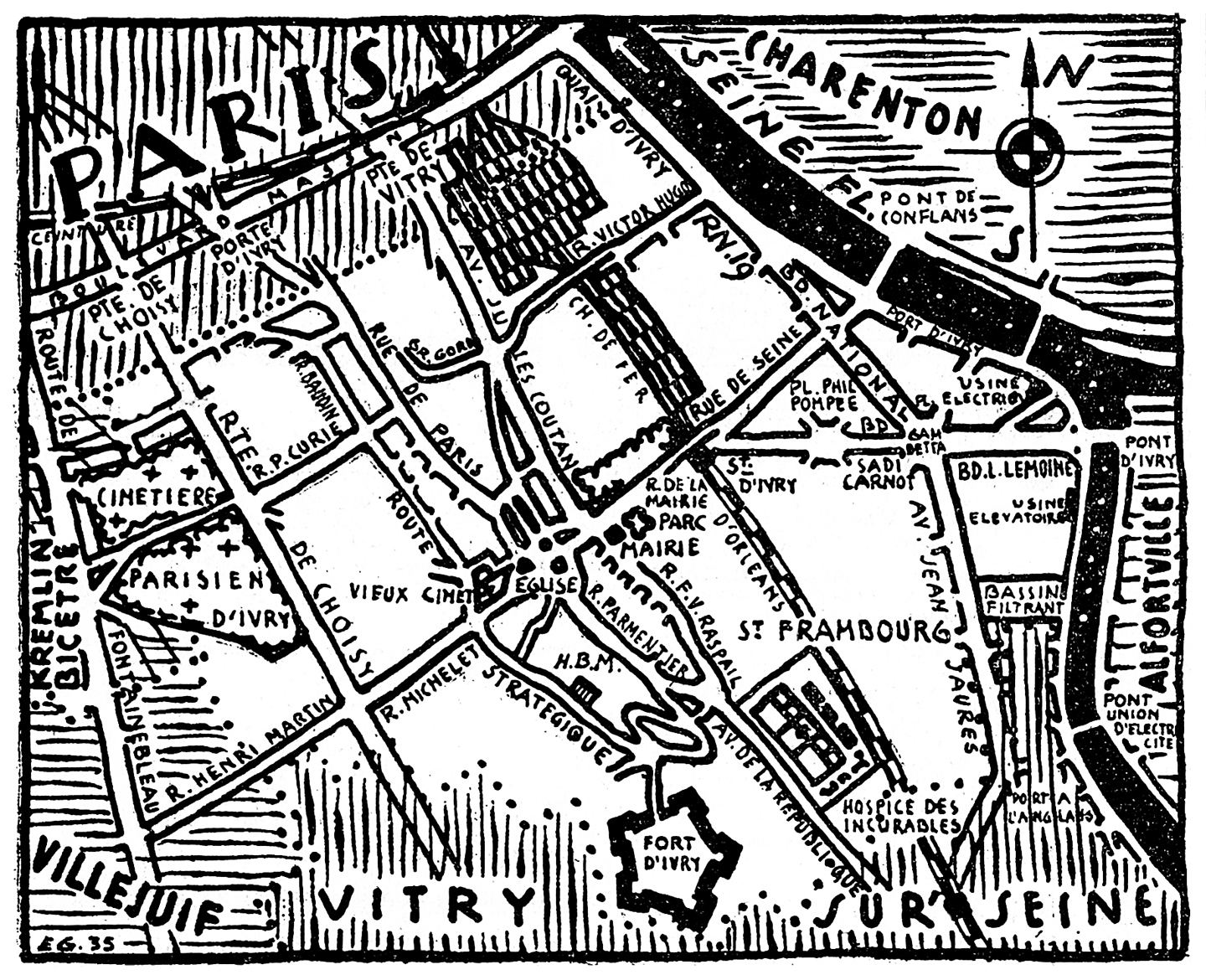

Quand on regarde la carte des chasses dressée sur d'ordre de Louis XV, on voit que la Seine décrit un coude avant de recevoir les eaux de la Marne. Sur la rive gauche, dans l'ouverture de ce compas d'eau fuyante, s'étend une vaste plaine, meublée de quelques remises à gibier. Entre cette plaine et la route de Choisy-le-Roi, ombragée d'une double rangée d'arbres et courant tout d'un trait vers sa destinée, royale, le terrain se relève. À la limite du coteau et de la plaine, c'est-à-dire au point où cessait l'inondation du fleuve, d'où les cultivateurs pouvaient se rendre facilement à leurs champs de la plaine comme du plateau, s'allonge le bourg d'Ivry, avec ses maisons et ses jardins.

Charmante et pittoresque simplicité de la topographie d'alors, où chaque chose était à sa place, les hommes comme les bêtes, et les bêtes comme les arbres, les fleurs, les légumes. Je ne cesse de m'extasier sur l'honnêteté, l’intelligence des gens de cette époque ; ils savaient qu'on gagne peu à n'être point au lieu où l'on doit être. Nous avons changé tout cela ; mais il n'est pas certain que la chose publique ou privée ait bénéficié du changement.

L'industrie lourde a couvert la plaine d'Ivry d'usines et de chantiers. À peine, si, par endroit, un brin de culture s'insère encore dans quelque parcelle de Métropolis. Les wagons de marchandises roulent à même la rue. La voie ferrée de Paris-Orléans coupe en deux, du nord au sud, cette étendue naguère paysanne, aujourd'hui industrielle. Les paysans refoulés vers le coteau ont cédé la place aux ouvriers.

Que reste-t-il de ce passé charmant, de cette campagne au bord d'un fleuve, parsemée de bosquets où il ne semblait pas qu'on pût faire autre chose que de labourer, de récolter, de rêver ? Le combat livré en 52 avant Jésus-Christ par les troupes romaines de Labiénus contre les soldats gaulois de Camulogène, pour la possession de Lutèce, remonte si loin dans le passé qu'il en devient livresque. Il ne semble pas possible que le nom d'Ivry, si français, puisse venir de celui d'un vainqueur romain, Ibérius, d'origine ibérique. Et cependant la découverte au Port-à-l’Anglais entre Ivry et Vitry, d'épées mérovingiennes atteste que la région fut le théâtre de nouveaux combats quelques siècles après les premiers.

À cette, époque, Louis d'outre-mer confirmait à l'église Saint-Merri de Paris la propriété de biens à Ivry. L'église de Saint-Marcel, l'abbaye de Marmoutier, Notre-Dame-de-Paris s'en partageaient d'autres. Au douzième siècle, à la suite d'on ne sait quel événement, on transféra les reliques de Saint-Frambourg du Maine à Ivry, dans une chapelle où elles furent, dès lors, l'objet d'un pèlerinage qui avait lieu chaque année, le 1er mai. Aujourd'hui encore un lieudit, situé vers l'hospice, des Incurables, porte le nom de Saint-Frambourg.

En 1787, l'assemblée des notables ébaucha une première division de la France en départements. Ivry fut rattaché au département de Corbeil et à l'arrondissement de Bourg-la-Reine. Les cahiers de doléances présentés par elle aux états généraux de 1789 fondent une demande en réduction de la « taille » sur le motif des inondations périodiques qui « périssent les grains, altèrent les terres, les chargent de gravier et détruisent les engrais ». Il invoque aussi les déprédations causées aux récoltes par le passage des troupeaux qui traversaient le territoire pour se rendre au marché des bestiaux de Sceaux, où s'approvisionnait Paris. La nouvelle municipalité s'associe en principe au mouvement de la Révolution ; elle n'en tolère pas les excès.

Parmi les seigneurs laïques d'Ivry, on relève la famille des Chartrain au seizième siècle, Daniel du Tems, conseiller d'Henri IV, Claude Bosc, qui mourut en 1715, au dire de l'abbé Lebœuf. C'est lui qui fit bâtir un nouveau château dont les vues donnaient du côté de Paris et de la rivière. Sur la terrasse, dont le coup d'œil était charmant, se voyait-une statue de Louis XIV par Coysevox, qui y avait été placée le 7 août 1697. Qu'est-elle devenue ? Après saisie faite sur Antoine Chaumont, secrétaire du roi et Marie-Catherine Barré, sa femme, la terre avec la seigneurie fut adjugée le 30 janvier 1723 à Monseigneur le maréchal d'Huxelles, gouverneur de la province d'Alsace. À la mort de celui-ci, elle passa à son légataire universel le marquis de Beringhen, gouverneur de Châlons-sur-Marne. En 1789, elle appartenait à Mlle Mailly de Nielle, princesse d'Arenberg.

Le 15 juillet 1803, Louise Contât, la Célimène de Thermidor, la spirituelle comédienne à qui Mme Dussane, de la Comédie-Française, a consacré un livre dans la tonalité du modèle et d'elle-même, acheta la maison aux héritiers de Godart d'Aucourt et versa comptant les 60,000 francs demandés, dont elle avait emprunté quelque vingt-quatre mille, qui grevaient la propriété d'une hypothèque d'autant. Elle qui avait tant fait pour remettre Molière en faveur s'endetta encore pour donner la une représentation de Tartuffe. Pour Molière sans doute. Pour sa fille aussi, la jeune Amalric, à qui elle confia le rôle de Dorine, mais qui ne put le jouer que correctement et avec application. La maison d'Ivry, outre son corps de bâtiment principal à sept croisées et ses deux pavillons en retour sur l'avant-cour, comportait diverses dépendances, dont une orangerie dans laquelle Godart d'Aucourt s'était fait aménager une petite salle de spectacle, où Amalric joua Dorine. Enfin les promeneurs disposaient de trois hectares de jardins. Le tout formait, nous dit Mme Dussane, un cadre mi-châtelain, mi-champêtre, parfaitement adapté, aux réjouissances dont Bouilly a laissé le récit évocateur. Je le livre à la pauvre imagination de faiseurs de réjouissances publiques ou privées.

D'abord, dans la grande cour, des danses champêtres : « Toute la jeunesse des villages environnants voulait saluer la Dame de la fête ». Sous une toile tendue à l'un des angles, on a préparé des rafraîchissements. Beaupré et Mlle Chevigny, de l'Opéra, se mêlent aux danseurs costumés à leur manière. Au plus fort de la joie, deux pépiniéristes de Vitry interviennent bruyamment pour se plaindre qu'on débauche la jeunesse des environs : ce sont deux mystificateurs, Michon, du Théâtre-Français, et la fameux Musson Contat leur donne la réplique; puis, comme les villageois font mine d'expulser les gêneurs, elle leur révèle la supercherie et embrasse ses complices. Chanteurs et musiciens forains paraissent ensuite ; leurs costumes bouffons cachent les violonistes Kreutzer et Rode, le chanteur Garat, jouant du tambour de basque, le jeune Désaugiers en Paillasse. Ils apportent une toile roulée sur elle-même. Lorsque le public s'est rangé autour d'eux, Désaugiers donne un coup de baguette, la toile se déroule ; elle représente la vie de Louise Contat en douze compartiments. Garat chante les douze récits correspondants, écrits par Désaugiers, Jouy et Lonchamps, sur un air de complainte, composé par Kreutzer.

Un banquet de cent couverts a lieu dans l'orangerie. Un dôme de verdure abrite la table fleurie. On y a suspendu des devises qui rappellent le talent et les qualités de Louise Contat. Elle donne elle-même l'exemple de la gaieté. Un concert occupe l'assemblée. Tant de talents intimident Bouilly « J'allais rester seul, sans rien dire, cette idée m'accablait... lorsque mes regards s'arrêtent sur les brillantes, corbeilles de fleurs placées devant moi, je remarque une rose auprès d'une branche d'immortelles. Je me lève aussitôt et muni des deux emblèmes j'adresse les vers suivants à celle qui venait d'être comblée par les hommages :

Tu viens trop tard, pauvre cervelle,

M'a dit Flore ; on a tout cueilli.

Cette rosé, un brin d'immortelle,

C'est tout ce qui me reste ici.

Mais Contat doit se reconnaître

Dans ces deux fleurs, mon seul trésor :

L'une dit ce qu'elle est encor,

Et l'autre ce qu'elle doit être.

Louise Contat lui tend la main, lui présente son beau front. Il y dépose un baiser avec beaucoup d'application. Elle attache sur son sein la rose et l'immortelle. Son regard semble dire combien ce simple bouquet l'a émue.

Le 12 janvier 1809, épousant Parny, elle possédait encore sa maison de, campagne d'Ivry. Mais en février 1810, il lui fallut la vendre, pour payer ses dettes. Elle la vendit au comte Jaubert, gouverneur de la Banque de-France, qui à son tour la céda à Louise-Adélaïde d'Orléans, veuve Louis-Philippe. Le 14 juillet 1816, à 2 h. 30 de l'après-midi, celle-ci vint prendre possession de son château d'Ivry, escortée par la brigade de gendarmerie qui était allée l'attendre à la barrière d'Italie ; le curé et le maire la haranguent ; une jeune fille lui débite des vers composés pour la circonstance ; la garde nationale défile devant elle ; tout le reste du jour, on danse devant le château. Ce n'est plus le style Contat, mais déjà presque le style Louis-Philippe, annonciateur du style Troisième République. La duchesse d'Orléans mourut le 23 juillet 1821, dans le château où Louise Contat avait vécu avec Parnyi et fut ensevelie à Dreux.

Après quoi les événements qui concernent la commune d'Ivry ne touchent plus guère que ses intérêts matériels ou ceux qu'elle croit être tels : construction d'un pont sur la Marne, en 1829, livrant passage à la route 19 de Paris à Bâle, par la rive gauche de la Seine; ouverture de la ligne du chemin de fer d'Orléans, en 1840, construction des fortifications de Paris et du chemin de fer de ceinture ; annexion, en 1860, de la partie de la commune sise en deçà des fortifications ; fondation de deux, établissements importants, l'école Pompée et l'hospice des Incurables. L'école Pompée, la première en date des écoles dites professionnelles, s'installa en 1863 dans les bâtiments seigneuriaux du XVIIe siècle. Félix Faure en fut l'élève. À ce titre, son nom est inscrit dans le vestibule de l'hôtel de ville. Théodore Labrouste construisit l'hospice, de 1864 à 1869, dans un parc situé au sud de la commune, en contre-bas du fort, au lieudit de Saint-Frambourg. Les bâtiments, sans étonner le passant, conviennent à leur destination et ne déparent point le paysage par leur énormité. Ils abritent des vieillards, hommes et femmes. On les voit errer, l'après-midi, comme des âmes en peine, dans les rues avoisinantes. Les hommes, vêtus d'une veste et d'un pantalon de drap bleu, se traînent de banc en banc. Rien n'est plus attristant que la vue de ces pauvres épaves. Les cheminées d'usine versent sur la contrée une pluie de cendres. Autant dire de cette humanité qu'on semble avoir pris à tâche, de lui faire déserter la gaieté. Où sont les mânes de Louise Contat ?

Léandre Vaillat.

Sur les communes limitrophes du XIIIe

Gentilly

- Promenade au centre du Grand-Gentilly, près de Paris par l'abbé Thomas Dutruissard (1820)

- Victor Hugo à Gentilly en 1822

- La maison de Victor Hugo à Gentilly (Georges Montorgueil, 1926)

- La maison des fiançailles était là... (Lucien Descaves, 1927)