Type de Paris

Un métier inconnu

Le Figaro — 28 janvier 1893

Les gueux, inventeurs de petits métiers peu connus, n'habitent pas en général les grandes cités de misère. Les cloisons minces révéleraient aux voisins les secrets du négoce. D'ailleurs, les propriétaires ne permettraient pas à un fabricant d'asticots ou à un ramasseur de crottes de chiens de remiser sa marchandise dans un immeuble déjà empuanti par la crasse humaine. Ils habitent donc de petites cabanes accroupies en des jardins fleuris de linges qui sèchent, près des terrains vagues aux clôtures brisées par les « Terreurs » de quartiers.

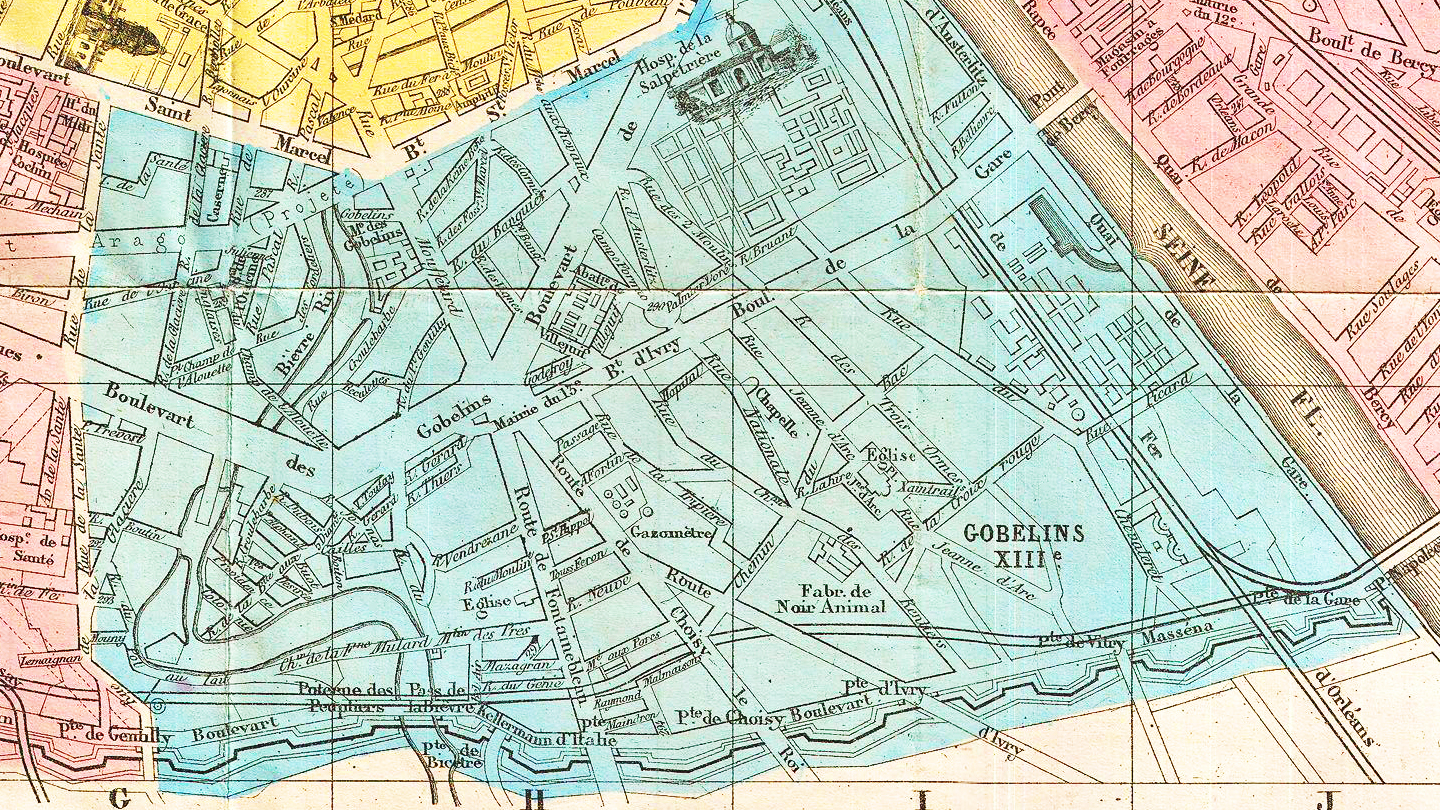

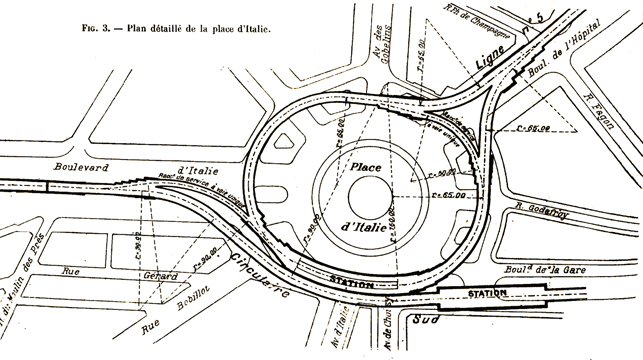

Rue Xaintrailles, derrière l'église Jeanne d'Arc, demeure une pauvre vieille grand'maman qui nourrit sa fille et ses petites-filles de crottes de chiens cueillies à l'aube sur les avenues qui rayonnent de la place d'Italie.

Le sac sur l'épaule, armée d'une cuillère à soupe, elle explore la chaussée, s'arrêtant près des arbres, des tas de sable, des amoncellements de cailloux.

Elle sait que les toutous aiment la solitude pour vaquer à leurs petites affaires. Les chantiers de construction, les jardinets abandonnés sont pour elle de véritables champs d'or où la cueillette est toujours abondante. Elle trouve de petites crottes non pas dans le gazon, mais dans les recoins hérissés d’orties ou de chardons, ce qui fait croire que les chiens ont à cœur de ne point salir l'herbe courte où se roulent les gosses du quartier.

Le commerce n’allait point trop mal autrefois, au temps où les chiens vaguaient en liberté. Mais depuis les arrêts préfectoraux, elle doit se rendre chaque matin au domicile des toutous. Les propriétaires ou les domestiques mettent ça de côté en petits tas, pour la vieille mère. Marchands de futailles, marchands de caisses, charbonniers, possèdent de gros chiens de garde : terre-neuve ou saint-bernard qui emplissent vite le sac d'un fumier de première qualité; Délicatement, d'un coup de cuillère, elle les fait sauter une à une dans le sac. Pas un grain de sable, pas une épluchure dans sa cueillette. La pauvre vieille est si expérimentée que, n’y voyant presque plus, elle ne se trompe jamais entre ce qui en est et ce qui n'en est pas.

Elle a de terribles concurrents même dans son quartier, des hommes presque jeunes, qui ont des jambes très vites, eux, et un vieux bonhomme qui l'injurie quand il la rencontre chassant sur ses terres. Ce vieux, le doyen, l'inventeur du métier, a fait une petite fortune, mais il voyage par habitude et aussi pour laisser un peu moins de butin à ses successeurs et disciples.

Bonne récolte ou mauvaise récolte, la ramasseuse ne rentre jamais rue Xaintrailles sans porter sur son dos trois ou quatre seaux de crottes molles ou dures. Molles ou dures, cela a son importance.

Molle, la marchandise se tassera ; dure, elle emplit plus vite le boisseau du mégissier ou du corroyeur qui l'achètera pour travailler ses cuirs.

La pauvre vieille courbe l'échine sous ses crottes de chiens, et les femmes de ce quartier ouvrier lui crient sur le seuil des portes :

— Vous ne voulez donc pas acheter une hotte, la Mère-aux-chiens ? Votre marchandise vous pèserait moins.

— Une hotte ! Ah non ! Ça aurait trop l'air chiffonnier. Je n'ai pas toujours ramassé de crottes er si je suis gueuse, je ne suis pas encore biffin !

Arrivée chez elle, la ramasseuse entasse sa cueillette en un coin de la chambre où elle fait sa cuisine, dort et mange. La pièce est aussi propre que possible. Les murs sont ornés de vieilles chromos chamarrées de couleurs encore neuves et crues. Des photographies encadrées de bleu sont disposées en rayons autour d'un globe fêlé qui protège les fleurs mi-écloses d'un antique bouquet nuptial.

Chaque après-midi, la Mère-aux-chiens porte sa récolte aux tanneries qui ne travaillent que des cuirs fins. Elle vend sa marchandise au seau, quinze sous ou vingt sous, selon le cours et selon la saison.

Le cours baisse de plus en plus, non pas que le mérite des crottes de chien diminue, mais parce que les négociants en crottes deviennent de plus en plus nombreux. Il y a à Paris actuellement quinze ou seize ramasseurs et deux ramasseuses. Il y a dix ans, le commerce était entre les mains d'un accapareur, source à de bien jolis revenus. L'homme vendait son engrais à raison de quinze francs le décalitre.

Prévoyant la baisse, ce singulier spéculateur a gagné la campagne où il habite un petit chalet ornementé, parait-il, de bizarres sculptures représentant des chiens faisant... sa fortune.

Que devient la crotte ?

Des ignorants prétendent que les teinturiers s'en servent pour donner aux gants cette jolie teinte safranée ou beurre frais qui fut, il y a quelques années, si fort à la mode. Il n'en est rien.

Le mégissier qui achète la cueillette de la Mère-aux-Chiens verse dans une cuve trois seaux de crottes, plus quelques dix litres de jaunes d'œufs. Il brouille le tout comme pour la confection de quelque gigantesque omelette, puis remplit sa cuve d'eau après avoir enfoncé dans le mélange les peaux à travailler. Les cuirs de daim ou de chevreau sortent de là blancs comme lait et tout préparés pour la confection de petits souliers et des gants que des amoureux baisent dévotement.

Léon Roux.

Ateliers, fabriques et petits métiers du XIIIe

- Le cabinet de lecture des chiffonniers par Charles Yriarte (1863)

- Maquignons et maquilleurs de chevaux (1867)

- Les chasseurs de cabots (1868)

- L’impresario des mendiants (1872)

- Fabrique d'asticots (1883)

- Cuir de Russie (1885)

- Fabrique de squelettes (1885)

- Coupeur de queues de chevaux (1888)

- Les petits métiers de Paris : ramasseurs de crottes à la Glacière (1890)

- La ramasseuse de crottes (1893)

- Le cuiseur de cadavres (1896)

- La profession de cambrurier (1901)

- Rue Cantagrel, des ateliers de nickelage... (1932)