La chapelle de la Sainte Agonie

Extrait de "En route" de J.K. Huysmans (1895)

Le lendemain, en se réveillant, il se sentit sans courage pour affronter les églises ; les sacrilèges de cette nuit vont continuer, pensa-t-il ; et comme le temps était à peu près beau, il sortit, erra dans le Luxembourg, rejoignit le carrefour de l’Observatoire et le boulevard de Port-Royal et, machinalement, il enfila l’interminable rue de la Santé.

Cette rue, il la connaissait de longue date ; il y faisait souvent de mélancoliques promenades, attiré par sa détresse casanière de province pauvre ; puis elle était accessible aux rêveries, car elle était bordée, à droite, par les murs de la prison de la Santé et de l’asile des aliénés de Sainte-Anne, à gauche par des couvents. L’air, le jour, coulaient dans l’intérieur de cette rue, mais il semblait que, derrière elle, tout devînt noir ; elle était, en quelque sorte, une allée de prison, côtoyée par des cellules où les uns subissaient de force de temporaires condamnations et où les autres souffraient, de leur plein gré, d’éternelles peines.

Je me la figure assez bien, peinte par un Primitif des Flandres, se disait Durtal ; le long de la chaussée que pavèrent de patients pinceaux, des étages de maisons ouvertes, du haut en bas, ainsi que des armoires ; et, d’un côté, des cachots massifs avec couchettes de fer, cruche de grès, petit judas ouvert dans des portes scellées de puissants verrous ; là-dedans, de mauvais larrons, grinçant des dents, tournant sur eux-mêmes, les cheveux droits, hurlant tels que des bêtes enchaînées dans des cages ; de l’autre côté, des logettes meublées d’un galetas, d’une cruche de grès, d’un crucifix, fermées, elles aussi, par des portes bardées de fer, et, au milieu, des religieuses ou des moines, à genoux sur le carreau, la face découpée sur le feu d’un nimbe, les yeux au ciel, les mains jointes, envolés, dans l’extase, près d’un pot où fleurit un lys.

Enfin, au fond de la toile, entre ces deux haies de maisons, monte une grande allée au bout de laquelle, dans un ciel pommelé, Dieu le Père assis, avec le Christ à sa droite, et, tout autour d’eux, des chœurs de Séraphins jouant de l’angélique et de la viole ; et Dieu le Père immobile sous sa haute tiare, la poitrine couverte par sa longue barbe, tient une balance dont les plateaux s’équilibrent, les saints captifs expiant à mesure, par leurs pénitences et leurs prières, les blasphèmes des scélérats et des fous.

Il faut avouer, se disait Durtal, que cette rue est bien particulière, qu’elle est même probablement, à Paris, unique, car elle réunit, sur son parcours, les vertus et les vices qui, dans les autres arrondissements, se disséminent, d’habitude, malgré les efforts de l’Église, le plus loin qu’ils peuvent, les uns des autres.

Il était arrivé, en devisant, près de Sainte-Anne ; alors la rue s’aéra et les maisons baissèrent ; elles n’eurent plus qu’un, que deux étages, puis, peu à peu, elles s’espacèrent, ne furent plus reliées, les unes aux autres, que par des bouts déplâtrés de murs.

C’est égal, se disait Durtal, si ce coin de rue est dénué de prestige, il est, en revanche, bien intime ; au moins ici, on est dispensé d’admirer le décor saugrenu de ces modernes agences qui exposent dans leurs vitrines, ainsi que de précieuses denrées, des piles choisies de bûches et, dans des compotiers de cristal, les dragées des anthracites et les pralines des cokes.

Et puis voici une ruelle vraiment cocasse et il regardait une sente qui descendait en pente roide dans une grande rue où l’on apercevait le drapeau tricolore en zinc d’un lavoir ; et il lut ce nom : rue de l’Èbre

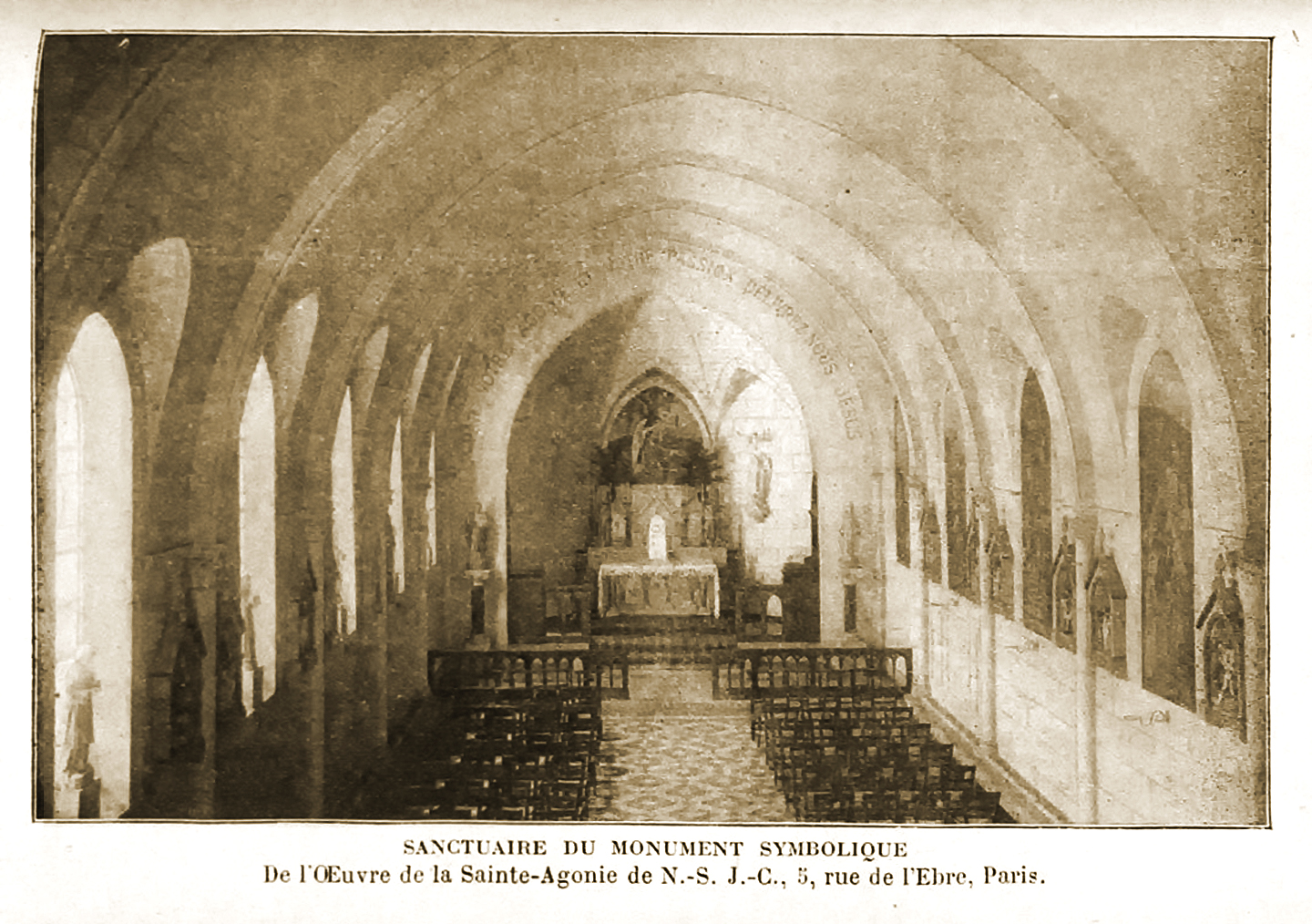

Il s’y engagea : elle mesurait quelques mètres à peine, était arrêtée dans toute sa longueur, à droite, par un mur derrière lequel on entrevoyait des masures éclopées, surmontées d’une cloche. Une porte cochère treillissée d’un guichet carré s’enfonçait dans ce mur qui s’élevait à mesure qu’il descendait et finissait par se trouer de croisées rondes, par s’élever en une petite bâtisse que dépassait un clocher si bas que sa pointe n’atteignait même pas la hauteur de la maison de deux étages, située en face.

De l’autre côté, c’était une glissade de trois bicoques, collées les unes contre les autres ; des tuyaux de zinc rampaient, en montant comme des ceps, se ramifiaient comme les tiges d’une vigne creuse, le long des murs ; des fenêtres baillaient sur des caisses rouillées de plomb. L’on discernait dans de vagues cours d’affreux taudis ; dans l’un, était un galetas où dormaient des vaches ; dans les deux autres, s’ouvraient une remise de voitures à bras et une bibine derrière les barreaux de laquelle apparaissaient des goulots capsulés de litres.

Ah ça, mais, c’est une église, se dit Durtal, en regardant le petit clocher et les trois ou quatre baies rondes qui semblaient découpées dans le papier d’émeri que simulait le mortier noir et rugueux du mur ; où est l’entrée ?

Il la découvrit, au tournant de cette sente qui se jetait dans la rue de la Glacière. Un porche minuscule donnait accès dans la bâtisse.

Source : gallica.bnf.fr

Il poussa la porte, pénétra dans une grande pièce, une sorte de hangar fermé peint en jaune, au plafond plat, traversé de poutrelles de fer badigeonnées de gris, liserées de filets d’azur et ornées de becs de gaz de marchand de vins. Au fond, un autel en marbre, six cierges allumés, des fleurs en papier et des colifichets dorés, des candélabres plantés de bougies et sous le tabernacle, un tout petit Saint-sacrement qui scintillait en réverbérant le feu des cierges.

Il faisait à peine clair, les vitres des croisées ayant été peinturlurées à cru de bandes d’indigo et de jaune serin ; on gelait, le poêle n’étant pas allumé et l’église, pavée de carreaux de cuisine, ne possédant aucun paillasson, aucun tapis.

Durtal s’emmitoufla de son mieux et s’assit. Ses yeux finirent par s’habituer à l’obscurité de cette salle ; ce qu’il apercevait devant lui était étrange ; sur des rangées de chaises, en face du chœur, des formes humaines, noyées dans des flots de mousseline blanche, étaient posées. Aucune ne bougeait.

Soudain, par une porte de côté, une religieuse, également enveloppée, de la tête aux pieds, dans un grand voile, entra. Elle longea l’autel, s’arrêta au milieu, tomba par terre, baisa le sol et, d’un effort de reins, sans même s’aider des bras, se mit debout ; elle s’avança, muette, dans l’église, frôla Durtal qui discerna sous la mousseline une magnifique robe d’un blanc de crème, une croix d’ivoire pendue au cou, une cordelière et un chapelet blancs à la ceinture.

Elle alla jusqu’à la porte d’entrée et, là, monta par un petit escalier dans une tribune qui dominait l’église.

Qu’est-ce que cet ordre si somptueusement vêtu, installé dans la misérable chapelle de ce quartier, se demandait-il ?

Peu à peu, maintenant, la salle s’emplissait ; des enfants de chœur en rouge avec des pèlerines bordées de poils de lapin allumèrent les candélabres, sortirent, ramenèrent un prêtre, habillé d’une chape d’occasion, à grandes fleurs, un prêtre maigre et jeune, qui s’assit et, d’un ton grave, chanta la première antienne des vêpres.

Et subitement, Durtal se retourna. Dans la tribune, un harmonium soutenait les répons d’inoubliables voix. Ce n’était plus la voix de la femme, mais une voix tenant de celle de l’enfant, adoucie, mondée, épointée du bout, et de celle de l’homme, mais écorcée, plus délicate et plus ténue, une voix asexuée, filtrée par les litanies, blutée par les oraisons, passée aux cribles des adorations et des pleurs.

A lire également

Au bord du passé par Henri Céard (1898)

Les textes de Huysmans présents sur paris-treizieme.fr

- La rue du Pot-au-Lait dans "Le drageoir aux épices" (1874)

- Le cabaret des peupliers dans "Croquis parisiens" (1880)

- La Bièvre dans "Croquis parisiens" (1880)

- La Bièvre (1886)

- Les Gobelins (Extrait de "La Bièvre, Les Gobelins, Saint-Séverin" - édition de 1901)

- La chapelle de la Sainte Agonie dans "En route" (1895)

- Les Gobelins (extrait de "De tout" - 1902) (à venir)

Sur Huysmans

Michel de Lézinier

- Avec Huysmans : promenades et souvenirs (1928) - Chapitre VI

- Avec Huysmans : promenades et souvenirs (1928) - Chapitre IX (à venir)