Avec Huysmans : promenades et souvenirs

Michel de Lézinier (1928)

Chapitre VI

Pendant plusieurs années, j'ai été en rapports avec Huysmans, sans jamais chercher à rendre plus rapprochées nos rencontres et plus intimes nos conversations. Il partait de chez lui le matin pour déjeuner et se rendre au ministère et ne rentrait que le soir. Pour rien au monde je n'aurais voulu le déranger à son bureau ; c'est là qu'il écrivait en grande partie ses livres. Ce qui nous rapprocha davantage, ce fut le goût commun de la conversation, et le désir de se documenter sur toutes choses. Dans le monde des médecins et des hommes de lettres, il règne une liberté de langage qui s'établit vite entre gens qui ne se connaissent que depuis peu, et qui ne reculent devant aucune crudité d'expression. On n'attache aucune idée de grossièreté ou même d'inconvenance à l'emploi d'un mot, si ce mot fait image, et s'il exprime la pensée avec de la netteté et de la force. Cette espèce de franc-maçonnerie du langage créa vite entre Huysmans et moi un lien de conversation qui n'étonnera pas ceux qui ont connu la verdeur de son vocabulaire.

Enfin, Huysmans, bien que né à Paris, connaissait assez peu la ville. Ma profession de médecin, dans ces quartiers d'études, de travail et de misère, mes visites presque quotidiennes aux hôpitaux, m'avaient amené à savoir par cœur les régions étranges du XIIIe, et m'avaient fait pénétrer dans des logis, dans des consciences et dans des vies de douleurs, de crapule et de crime. Le prêtre ne pénètre plus dans ce monde si bizarre, qui en dehors du médecin, n'a plus d'explorateur pour le connaître et d'écrivain pour le décrire. Rosny, dont l'universel génie a en partie pressenti, en partie deviné ce qu'il n'a pu voir, a écrit sur ce milieu les plus belles pages de Marthe Baraquin et de la Vague rouge, Francis Carco a tracé dans les Malheurs de Fernande et Jésus-la-Caille un léger crayon des mœurs de cette caste qui s'accroît chaque jour, et Georges Michel en a laissé voir, dans les Montparnos, un tout petit coin, le coin des peintres, Mais j'attends encore, et presque sans espoir, celui qui après avoir vu — ce que j'appelle vu — le XIIIe arrondissement, racontera son quotidien périple, sans mentir et sans rien cacher. Je ne vois apte à telle besogne qu'un médecin qui seul peut entrer partout et tout voir.

Il lui faudra naturellement l'aspect extérieur et la culture physique qui inspirent le respect, et au besoin l'imposent, l'absence de réflexes d'odorat, la connaissance du langage qu'on parle dans ces milieux et qui ne ressemble en rien à l'argot. De ce langage, où il n'y a que des mots français, Carco semble avoir quelque teinture. Il lui faudra de l'aisance, car il ne recevra pas d'honoraires, et une psychologie locale qui ne s'acquiert pas en un jour. Qu'avec cela il soit célibataire — on ne sait si on rentre et quand on rentrera — qu'il ignore le dégoût et la fatigue, et qu'enfin il sache voir et écrire. Avec cela et du talent, il fera un livre ! Celui d'un Colomb décrivant un monde que personne ne connaît encore. Ce monde, je dis que personne ne l'a jamais bien vu. La Palisse, génie méconnu, ajouterait que, pour ce motif, personne ne l'a jamais décrit. Et il aurait, comme toujours, raison.

Certes, dans Marthe Baraquin et la Vague rouge, Rosny a effleuré d'un coup d'œil rapide ces quartiers si prenants dans leur empoignante hideur. Mais le génial écrivain ne peut avoir assez vécu dans l'intérieur des maisons de la rue Jonas, de la rue Barrault, de la rue Daviel, de la rue Damesme ; il n'a pas assez entendu de confessions dictées par la douleur ou par la mort approchante, dans la rue Charbonnel, la rue Baudricourt ou la rue du Château-des-Rentiers. Et les naïades d'égout au sourire éploré de la rue Jego ou de la rue de l'Espérance n'ont pas assez apporté dans son cabinet de travail le relent de leurs parfums à quatre sous et l'eau sale de leurs espadrilles juteuses.

Cependant il doit exister une raison pour laquelle tant d'écrivains, et non des moindres, promènent les héros de leurs livres dans le XIIIe, les y logent ou y logent leurs amis pour motiver leurs visites à ces régions étranges. Il serait aisé de montrer cette prédilection par des citations nombreuses.

En se restreignant à quelques-unes, Hugo y a logé tous les acteurs des Misérables. Il y a placé les rêveries attristées de Marius Pontmercy, pris par l'amour de Cosette et devenu incapable d'autre chose que d'y songer. « Et il allait au Champ de l'Alouette. Il habitait le Champ de l'Alouette plus que le logis de Courfeyrac. Sa véritable adresse était celle-ci : boulevard de la Santé, au septième arbre après la rue Croulebarbe. Ce matin-là, il avait quitté ce septième arbre et s'était assis sur le parapet de la rivière des Gobelins. Un gai soleil pénétrait les feuilles fraîches épanouies et toutes lumineuses, il entendait au-dessous de lui, sur les deux bords de la rivière, les laveuses des Gobelins battre leur linge, et au-dessus de sa tête, les oiseaux chanter et jaser dans les ormes. »

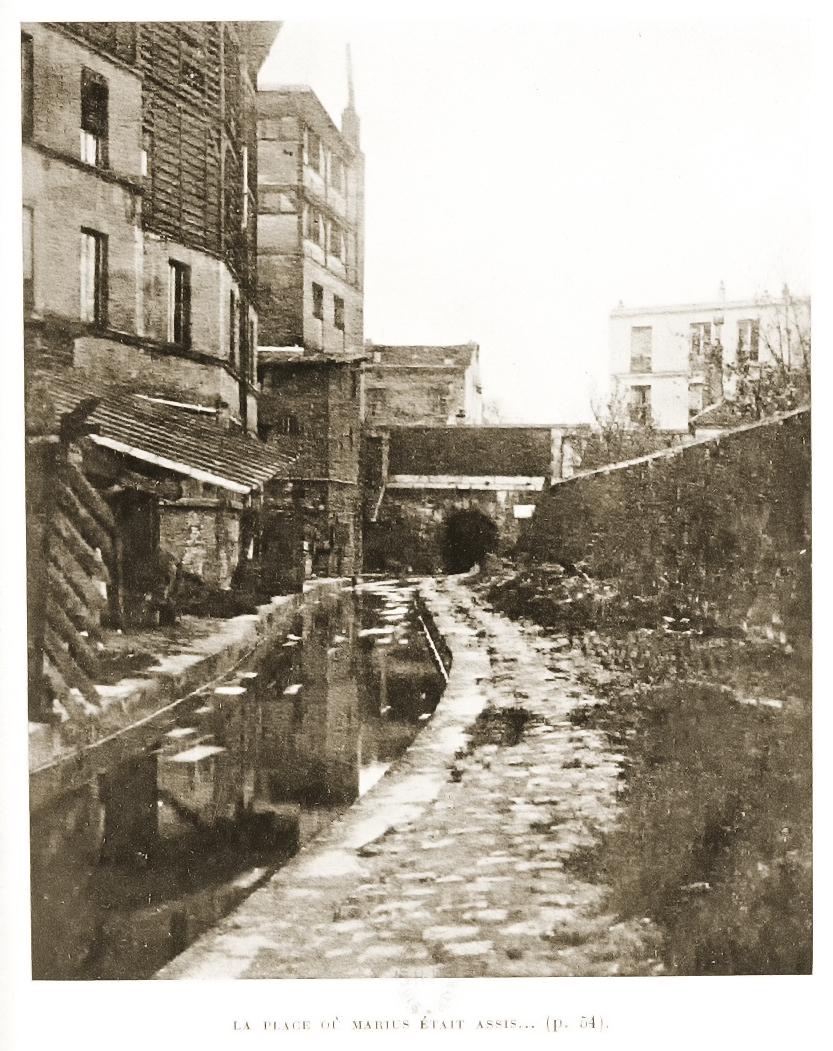

La place où Marius était assis peut se voir encore avec une échelle, rue Croulebarbe, par-dessus le mur du jardin des Gobelins en face la sortie de la ruelle des Reculettes. Il y avait là (1889) une porte à claire-voie et un escalier dont l'illustration n°4 montre la rampe en fer. On a muré la porte ; mais rue Corvisart, en face de la rue Gondinet, il en existe une autre qu'on voit bien dans la photographie et par laquelle apparaît encore ce coin pittoresque.

Marius ne pourra plus s'asseoir sur le parapet du petit pont, car les pierres en sont surmontées d'une palissade de planches jointives. Mais elles laissent entre elles quelques fentes étroites et rares ; l'œil avide du biévriste en chasse peut apercevoir un coin désolé de jardin bordant le ruisseau, quelques plates-bandes de choux et d'oignons, et un tas de débris sur lequel le jet de vapeur d'une machine crache avec un toussotement perpétuel.

C'est par là que les Goncourt ont logé Crescent, qui en réalité s'appelait Tournemine. Il habitait en fait rue de Vaugirard et avait, paraît-il, un beau talent de paysagiste. Il avait, disent-ils, acheté pour trente francs un wagon de marchandises mis au rebut par la Compagnie d'Orléans, et cinquante mètres de terrain au bord de la Bièvre. Il avait mis le wagon sur le terrain : c'était une maison comme une autre. À cette maison dans le site qui avait fait de lui un paysagiste, est due la page des Goncourt par laquelle débute ce livre.

*

* *

Vient la Bièvre de Huysmans, vers 1887. Pendant une vingtaine d'années, il se produit autour de « cette salope de petite rivière » le phénomène le plus singulier qu'on puisse imaginer. Il ne semble pas, à ma connaissance du moins, qu'on en retrouve les traces bien nettes dans les livres ou les iconographies. Entre la poterne des Peupliers et la rue Geoffroy-Saint-Hilaire, de 1888 à 1913 environ, des milliers de promeneurs, le plan de Paris à la main, ont refait l'itinéraire d'Huysmans, se perdant, se retrouvant et renonçant à le suivre, pour recommencer le lendemain.

Pèlerins passionnés, nous avons suivi le cours de « cette pauvre rivière opprimée », traversé en tous sens les ruelles étroites et les terrains vagues qui la bordent. Nous avons essayé de refaire les voyages du Maître dans le dédale de la Glacière et des Gobelins. Quand nous étions déroutés, quand le ruisseau avait disparu, quand son cours était devenu inaccessible, ou qu'une faute d'itinéraire nous éloignait de lui, de quelles ruses ne fallait-il pas user pour le retrouver dans des recoins invraisemblables ; dans des arrière-cours ou des passages bardés de grilles et de fils barbelés. Quels amoureux, profondément épris, ou quels colchidiens chercheurs, acharnés à la queste d'une toison toujours fugitive, auraient ainsi fait, refait, suivi et recoupé cet itinéraire, dont il fallait à chaque pas retrouver le fil d'Ariane perdu dans un égout.

J'ai vu, les matins du dimanche, des jeunes hommes qu'avait pâlis une semaine de travail errer sans se connaître et même sans se voir, au long des rues Daviel, Vergniaud et Brillat-Savarin. D'autres rôdaient inlassablement rue de la Clef, rue Pascal, rue Santeuil, pour l'émoi des concierges et des sergents de ville. C’était comme une confrérie dont chaque membre ignorait les autres, et, tout à son pèlerinage, ne voyait pas même que d'autres suivaient la même route et s'arrêtaient aux mêmes recoins.

Je me rappelle qu'un matin, vers onze heures, dans une cour de l'impasse des Écoles, vers le point où la rue de l'Èbre rejoint celle de la Glacière, à deux pas de cette impasse Reille où ont émigré les sœurs de Saint-François, missionnaires de Marie, le feutre à la main, j'abordai la concierge et demandai la permission de faire une photographie de la Bièvre, que de la cour on voyait par-dessus le petit mur. Oncques ne vis femelle plus furieuse. « Vous êtes le quinzième depuis ce matin, rugit-elle, c'est un coup monté par cette fripouille de Jolivet, qui envoie ici, pour m 'em... bêter, tous les agents voyers de la ville ! Encore s'ils empêchaient les inondations ! Mais tous ces gars-là font semblant de faire des photos ou de lever des plans, et après vont se foutre de moi chez Vizerne. C'est tout ce qu’ils fichent, et tous les ans l'eau monte et déclinque tout dans ma loge. Foutez le camp ou je lâche le chien ! »

En face de ce « dragon du seuil » j'avoue que je n'en menais pas large. Ne pouvant placer un mot, je sortis de ma poche des pièces blanches, ce qui me parut suffisant pour constituer ma rançon. Une entente cordiale aboutit bientôt. Après avoir juré sur l'honneur que « Vizerne et cette fripouille de Jolivet » m'étaient absolument étrangers, j'obtins l'autorisation de faire une épreuve. Elle figure dans ce livre.

C'est qu'en effet, dans ces régions, la population, toujours soupçonneuse et toujours sur ses gardes, n'admettait pas sans difficultés nos promenades. Un homme qui erre dans un site affreux, reste en extase, les pieds dans la boue, devant un ruisseau qui roule des ordures, consulte un plan et fait une photographie ou des croquis sur un carnet, ne peut être qu'un agent voyer ou un arpenteur. Vous n'allez pas essayer de faire comprendre pourquoi vous êtes là, quelles traces vous cherchez à retrouver, et de qui vous évoquez la présence ? Et ce kodak ou ce carnet, qui complique encore les choses ! Agent voyer ou arpenteur, croquis ou notes, cela évoque l’idée du comité d 'hygiène ou de la police : la crainte de voir démolir les masures Gorbeau ou ces demeures qu'on a eu tant de peine à se bâtir avec des boîtes de conserves pleines de terre, du bois volé dans les chantiers, un peu brûlé, pour en cacher la surface neuve, et des bouts de tôle ondulée, cueillis la nuit dans les gares de Paris-Ceinture ! Voilà pourquoi, ce qu'on y risque le plus, c'est de recevoir sur les mains, de derrière les planches d'une palissade, un silex tranchant trempé dans la boue et le crottin pour donner le tétanos, et lancé avec un bout d'élastique. C'est de cette façon que « la Bièvre » a fait des victimes. On s'en souvient encore à l'hôpital Broca. Il a fallu, pour en convaincre Huysmans, qui n'en croyait pas ses oreilles, le conduire un jour à la salle de garde.

*

* *

Pour ces suiveurs des pas du Maître, il n'existait rien en dehors de ses œuvres. Oubliés Jean Valjean, Cosette, Marius Pontmercy, Thénardier et Montparnasse. Oubliée, ou pas lue, Manette Salomon. À peine André Castaigne, hugolâtre immarcessible, m'a-t-il dit avoir rôdé une fois à la recherche de leurs ombres, aux alentours de la rue Godefroy. De tout ce qui fut eux, presque rien n'est resté. « Où il y avait un bout de jardin, m'écrivait-il, il y a une usine ; où il y avait une raccrocheuse ou un étron, il y en a quatre. » Et c'était en 1879 ! La Bièvre continuait à rouler son eau misérable au pied du banc où Jean Valjean s'asseyait avec Cosette, et c'était tout. Cela fait un pèlerin pour les huit volumes de Hugo. Je n'en connais point qui ait laissé le souvenir de pèlerinage pour le livre des Goncourt. Mais avec ceux qui sont venus évoquer l'ombre de Huysmans au bord de l'inoubliable rivière, combien pourrait-on faire de régiments.

Comment expliquer enfin l'attirance de ces « voies douloureuses », vers lesquelles, même prévenus de risques sérieux, se sont sentis attirés, pendant vingt ans, des milliers d'artistes et de rêveurs, comme les Gordon Pym d'un irrésistible pôle ? Il y a mieux encore. En mai 1924, j'ai revu, en un bref périple, cette région de misère. On ne voit plus la Bièvre à découvert, dans la rue, nulle part. Presque toutes les masures à la Sébastien Leclerc ont disparu ; presque tous les recoins embus d'une crasse pittoresque ont fait place à de hautes maisons rectangulaires où s'alignent des bars, des magasins ou des écoles, au long des rues élargies où gueulent des camions furieux, mais il y a encore des chercheurs de Bièvre. Dans la ruelle des Reculettes, dont il ne subsistait plus qu'un côté, deux jeunes gens maudissaient, en termes très nets, « ces salauds de l'école Estienne, qui font démolir tout ce qui reste de pittoresque pour agrandir leur usine ».

Ni Hugo, ni Goncourt, n'ont amené personne ou presque sur les bords de la Bièvre, tandis qu'Huysmans a entraîné un peuple de pèlerins sur ses traces, faut-il en trouver la cause dans les changements produits en cinquante ans par la lecture et les modifications du milieu social ? À l'époque de Jean Valjean, vers 1830, les bords de la Bièvre, dans la région comprise entre la rue de la Santé et la rue Vergniaud, étaient une campagne, avec de vrais arbres et de vraies prairies, qu'on inondait l'hiver pour y patiner et pour y faire des provisions de glace. Le quartier de la Glacière en a tiré son nom.

L'espace entouré par la rue Barrault, la rue Brillat-Savarin et le boulevard Auguste-Blanqui était alors en hiver une vaste plaine de glace de deux pieds de profondeur où évoluaient à l'envi traîneaux et patineurs. C'était à certains jours le rendez-vous de la bonne société. Courfeyrac y devait saluer la marquise de Listo-mère; Lucien de Rubempré, Omer Héricourt et Rastignac y devaient tour à tour escorter le traîneau de Mme de Nucingen, sous l'œil caustique ou paternel de Gaudissart et du père Goriot.

En été, c'était une vaste campagne semée de peupliers et de saules, où la Bièvre, limpide et murmurante, arrosait tout un échiquier de cabarets et de guinguettes. Le Bon-Coin, les Deux-Noyers, le Veau-qui-tette, y attendaient, les dimanches, Dieudonné Cavrois, M. d'Orichamps, Grantaire, Combeferre et Bahorel. Les jours de la semaine, on y faisait paître les vaches amenées des étables de la rue de l'Èbre ; les enfants y coupaient l'herbe pour les lapins, et faisaient voguer des bateaux de papier sur l'eau paisible de la Bièvre.

Nul danger n'y menaçait le promeneur égaré par hasard en cette campagne lointaine et à peu près déserte. Qu'y seraient allés faire Thénardier, Bigrenaille et Claquesous, qui n'y eussent trouvé ni Urbain Fabre et sa petite compagne, ni bourse à couper, ni montre à voler dans la foule.

Mais quand Huysmans écrivit la Bièvre (1886), qui se répandit surtout à partir de 1890 avec l'édition illustrée de Genonceaux, il ne restait pas grand-chose de cette plaine tantôt verdoyante et tantôt miroitante de l'éclat sec du gel. Vingt ans de démocratie avaient centuplé la pègre ; si la prostitution n'était pas, comme aujourd'hui, l'industrie qui fait le plus important chiffre d'affaires et paie le moins important chiffre d'impôts, elle occupait déjà, dans le budget de la France, sinon le premier du moins un rang fort honorable. Quand la loi de 1893 ouvrit les écluses qui retenaient encore les flots de l'alcool, les bars s'installèrent à tous les coins, avec leur clientèle de souteneurs et de filles. Le quartier, qui n'était qu'ignoblement dégoûtant, devint sinistrement infâme. Ce fut le bon temps de la pègre. Des curieux y vinrent chercher J.-B. Chopin, Barouge, les autres héros de Bruant, et Mme la Boule ; ils y trouvèrent Victor Huraud, le Rouge, et son poteau Double-Pince. Il n'y avait à récolter par là que des coups de lingue ou de soufflant. Les curieux se lassèrent vite, mais rien ne lassa les biévristes et leurs pèlerinages durent encore autour d'une Mecque à jamais disparue.

Du vivant de Huysmans, comme disent Poinsot et Langé, ceux qui refaisaient ses promenades escomptaient toujours une rencontre possible. Ils espéraient voir « déboucher du coin d'une rue la figure singulièrement grave, troublée, soucieuse » du Maître. Ils l'attendaient même, isolés ou en petits groupes à l'heure de la messe, en faisant les cent pas rue de Vaugirard et rue de Rennes, entre la rue de l'Abbé-Grégoire et la rue du Regard. J'ai vu ce curieux manège un matin de juin 1904.

D'autres attendaient aux portes de Saint-Sulpice à l'heure des offices, pendant la semaine sainte, et parcouraient, inquiets, toute l'église, aux chants du Dies irae.

Il en était d'autres — Huysmans m'a accusé d'être de ceux-là — qui cherchaient dans ces promenades des émotions à plusieurs étages et à répétition. Ils allaient à l'aventure, dessinaient des coins sinistres, déjeunaient chez des mannezingues du quartier, y causaient avec des ouvremards, des marlous et des fillasses, et reprenaient leur promenade, parfois un peu inquiets et tâtant au fond de leur poche, sans se retourner, si l'arme salvatrice était bien à sa place. Quand le jour commençait à décroître, ils regagnaient au plus vite les grandes voies pour y trouver des omnibus, car il n'y avait point de fiacres dans ces quartiers perdus. Rentrés, après des attentes interminables et des détours sans fin, dans leur demeure accueillante et tiède, sous la lueur amie de la lampe, ils pouvaient à loisir savourer le contraste de ce milieu de luxe et de sécurité avec « la détresse des habitats miséreux, les fanges des cours et les silhouettes fantastiques dressées au bord d'une rivière de tanneurs ». C'était dans toute son ampleur, avec tous ses détails et tous ses raffinements, le suave mari magno de Lucrèce, cette joie de vivre, de sentir qu'on vit et de goûter une sécurité intémérable pendant que d'autres, à côté, peinent, souffrent et crèvent.

Essayez par exemple, habillé sans luxe, par un après-midi d'automne, un samedi ou un lundi, de partir de la place d'Italie pour suivre les rues Jonas, Samson, Martin-Bernard, Michal, Barrault, Daviel, de la Glacière, de l'Èbre, de la Santé, Ferrus, Broca, du Champ-de-l'Alouette, des Cordelières, passage Moret, ruelle des Gobelins, rue des Marmousets, de la Reine-Blanche, du Banquier, Esquirol, cité Doré et retrouver la place d'Italie par le boulevard de la Gare. Vous aurez ainsi parcouru presque tout le territoire où évoluent les acteurs des Misérables, de Manette Salomon, de Marthe Baraquin et cette actrice incomparable et muette : la Bièvre.

Admettons qu'il ne vous soit rien arrivé et que vous rentriez chez vous. C'est chose possible : je l'ai vu. Adsum qui feci. Vous avez fait huit kilomètres. Vous êtes un peu las. Mettez-vous en pantoufles au coin du feu et savourez un bon dîner en lisant quelque bouquin facile qui vous rappelle ce que vous avez vu : Stevenson's Strange case of Dr. Jekyll, par exemple, ou l'une des aventures de Sherlock Holmes. Si vous ne vous êtes pas créé de toutes pièces un suave mari magno de premier ordre, c'est qu'on m'a changé mon XIIIe. Il peut aussi se faire que vous soyez à l'hôpital Broca ou dans un terrain vague de la rue Charbonnel avec un lingue dans le bide. Mais ce sont là des accidents du travail. On n'a rien sans peine.

Huysmans ne goûtait guère ce genre de promenades. Il tenait à son haut de forme à bords plats et à sa jaquette noire. À cette époque, cette tenue n'attirait pas l'attention, tous les employés portaient le tube, mais dans le XIIIe on n'en voyait que sur les grandes voies. Quand j'arrivais avec un veston de misère, des souliers tordus comme des accordéons, et le vieux galurin d'un noir verdi que j'avais eu tant de peine à culotter, Huysmans ne manquait pas de me dire : « Vous allez encore nous faire tuer. » Lorsque, plus tard, il a parcouru les quartiers moins dangereux de Saint-Séverin, il était accompagné de guides éprouvés et de gardiens que sa situation au ministère et ses relations avec la Sûreté lui procuraient aisément.

Mais avant 1886, il faisait seul ou avec un ami les promenades qu'il a contées avec tant de saveur. Je crois bien que pour la Bièvre, tout se réduisit à deux ou trois excursions. Dans la première, partant de la place d'Italie, il descendit l'avenue Sœur-Rosalie, la ruelle des Reculettes jusqu'à la rue Croulebarbe, s'arrêta à la petite porte à claire-voie, en face de la ruelle, qui donne sur les jardins de la manufacture, et remonta la rue Croulebarbe jusqu'à l'avenue des Gobelins. Puis, passant devant la grande porte des ateliers, il prit la rue des Gobelins, la rue des Marmousets, le petit pont, la ruelle, le passage Moret, la rue des Cordelières pour arriver au boulevard Arago. Là, il erra sur le boulevard, entre la rue Saint-Hippolyte et le bout du boulevard de Port-Royal, traversa la rue de Bazeilles et suivit les rues du Fer-à-Moulin, Censier, Santeuil ; arrivé à la rue Geoffroy-Saint-Hilaire, il rôda dans l'annexe du Jardin des Plantes qui longe la rue Buffon. Il rentra par le boulevard Saint-Germain en prenant l'omnibus Halle aux Vins - Place des Ternes, devant ce café où plus tard entra Durtal pour donner à Hyacinthe Maubel un rendez-vous à la gare Montparnasse, et chercher son nom dans le Bottin. À l'entresol, au-dessus de ce café, A. Daudet a logé un de ses héros, qui y meurt d'une façon tragique.

C'est quelque temps après — il avait écrit une partie de la Bièvre — qu'il décida une seconde visite au ruisseau. Je crois avoir compris que, quittant le chemin de fer de Ceinture à la station de la Maison-Blanche, il avait suivi l'avenue d'Italie jusqu'au boulevard Kellermann, descendu le chemin des Peupliers jusqu'à la Poterne, suivi la rue des Peupliers et la rue de la Colonie et qu'il était revenu par le talus de Tolbiac. Il avait alors pris le passage Vandrezanne, la rue du Moulin-des-Prés et retrouvé, de l'autre côté du boulevard d'Italie, le tronçon de cette rue qui s'appelle aujourd'hui rue Abel-Hovelacque. Il était ainsi revenu à son point de départ.

On comprend que je n'ai pas interrogé Huysmans sur ses promenades au bord de la Bièvre, et c'est après d'assez longues recherches que je crois avoir retrouvé cet itinéraire. Il n'avait pas besoin, pour écrire les extraordinaires pages de la Bièvre, d'être retourné souvent sur ses bords. Cyprien Tibaille le disait bien à André Jayant : « Il n'y a pas à dire, jamais toi ni les autres ne connaissez bien les rues que vous décrivez. Vous y allez deux fois, vous prenez des notes, et vous vous imaginez que cela suffit, comme si, pour dépeindre la vie d'un endroit, il ne fallait pas y avoir demeuré et roulé de toutes parts ! »

C'est ce qui rend plus surprenante encore la description du quartier des Gobelins. Il y est allé deux fois, deux après-midi de septembre en 1885, et de ces deux promenades il a sorti le livre étonnant qui renferme peut-être les pages maîtresses de son œuvre.

André Thérive appelle cela « la marque, la griffe d'une puissance presque inconsciente mais tyrannique, et cette puissance-là s'appelle ou peut s'appeler un mode singulier du génie. En effet, dévoiler l'étrangeté des choses banales, c'est la tâche propre du génie humain ».

Huysmans fut fort étonné quand, quelque six mois plus tard, le hasard d'une promenade me fit lui raconter comment j'avais reconstitué l'itinéraire de ses promenades dans Croulebarbe et la Maison-Blanche. Il est évident qu'il n'avait pas parcouru la partie du boulevard d'Italie comprise entre la rue du Moulin-des-Prés et la rue Vergniaud. Il n'eût pas manqué, en effet, de voir — d'en parler et de décrire — cette maison déserte tout près du bout de la rue Corvisart, et séparée du boulevard par un immense jardin inculte et une longue grille de fer rouillé. Avec son toit à lucarnes, en ruine, ses mansardes, ses statues dans des niches au premier étage et ses colonnes au rez-de-chaussée, elle était le type de ces « folies » que le XVIIIe siècle sema un peu partout dans la banlieue parisienne. Interrogés, les gens du quartier ne savaient rien sur cette demeure. Quelques-uns l'appelaient l'hôtel de Saillet. D'autres affirmaient que Napoléon y avait signé son divorce avec Joséphine. Ce vieux logis servait à cette époque (1889) au sculpteur Rodin comme dépôt de marbres. C'était la gloire et l'ornement du quartier. Huysmans ne l'avait pas vu ; il l'avait dit à Rollier, il me le répéta d'ailleurs plus tard, il n'était donc pas passé sur le tronçon du boulevard où cette ruine monumentale attirait les regards de trois cents mètres à la ronde.

Il n'était pas descendu non plus au point le plus bas de la vallée de la Bièvre, celui où, entre les rues Vergniaud et Barrault, on voyait les deux bras du ruisseau rapprochés l'un de l'autre de moins de deux mètres. Entre les deux ruisseaux, bordés de peupliers malingres, il y avait près d'un mètre de différence de niveau. C'est ce qui permettait d'inonder aisément au temps du patinage toute la région comprise entre la rue de la Glacière, les rues Daviel et Vergniaud. Puis un double tuyau recevait les deux bras et les conduisait en traversant le boulevard d'Italie, l'un à la rue Paul-Gervais, l'autre à la rue Gondinet. Le premier reparaît dans les jardins de la manufacture, nous le retrouverons dans De Tout, le second est celui qu'on voyait ruelle des Gobelins et rue Croulebarbe. C'est surtout le long de ces deux bras et dans le passage Moret que les fidèles du culte huysmansien ont, pendant des années, célébré leurs offices.

Les textes de Huysmans présents sur paris-treizieme.fr

- La rue du Pot-au-Lait dans "Le drageoir aux épices" (1874)

- Le cabaret des peupliers dans "Croquis parisiens" (1880)

- La Bièvre dans "Croquis parisiens" (1880)

- La Bièvre (1886)

- Les Gobelins (Extrait de "La Bièvre, Les Gobelins, Saint-Séverin" - édition de 1901)

- La chapelle de la Sainte Agonie dans "En route" (1895)

- Les Gobelins (extrait de "De tout" - 1902) (à venir)

Sur Huysmans

Michel de Lézinier

- Avec Huysmans : promenades et souvenirs (1928) - Chapitre VI

- Avec Huysmans : promenades et souvenirs (1928) - Chapitre IX (à venir)