La Maison Blanche

La Cocarde — 28 mai 1894

Le seul quartier de Paris où n'existent encore ni maisons à six étages (eau, gaz, ascenseur) ni bars américains, ni brasseries flamandes, ni épiceries modèles, où le cocher sur son véhicule, murmure philosophiquement : « Ce qu’il y a longtemps que je n’étais venu ici ! » Topographiquement, un vaste trapèze, compris entre la place d’Italie, l’avenue de Choisy, le parc Montsouris et les fortifications.

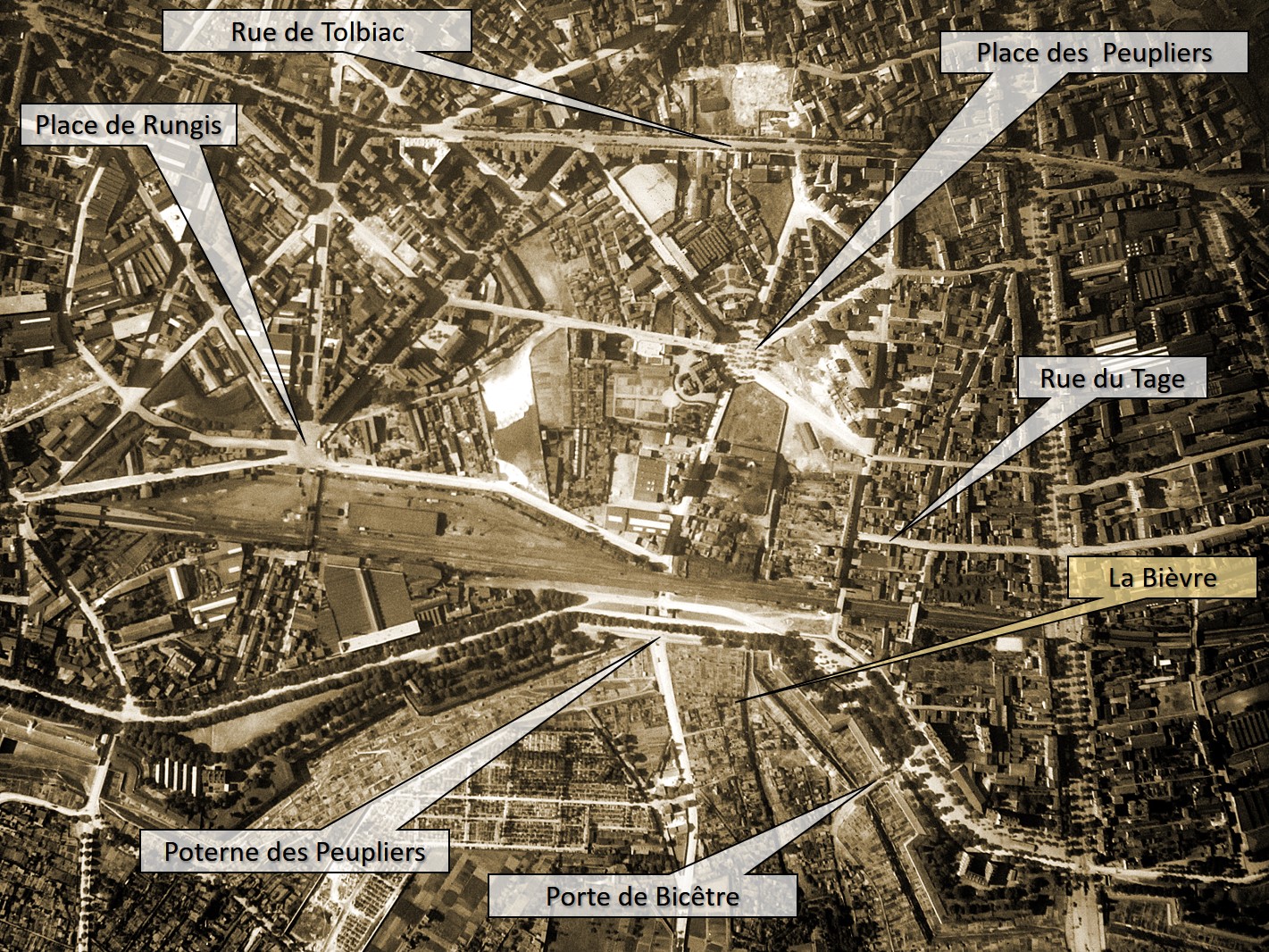

Photographie aérienne 11 juin 1921 - Source IGN Remonter le temps

Là dedans rien que des rues tortueuses, inachevées ou en projet ; les deux grandes artères, l’avenue de Choisy et l’avenue d’Italie, sillonnées de rails de tramways, présentent l’aspect de toutes les grandes voies de nos faubourgs, et la rue de Tolbiac qui traverse de l’est à l’ouest le quartier dans presque toute sa largeur, de l'avenue d’Italie au parc Montsouris, n’est point encore bâtie.

C’est en parcourant cette rue, que le promeneur peut se rendre compte exactement de la physionomie pittoresque du quartier de la Maison-Blanche. Le long de la chaussée, quelques maisons élevées d’un ou deux étages, des masures, des guinguettes, des hôtels borgnes ; sur le trottoir, des commères qui bavardent, de la marmaille qui se bat, et enfin sur le pavé une file interminable de tombereaux au milieu desquels se faufile parfois un bicycliste. Il y en a partout.

Pour qui s’arrête là, à peu de distance de l’avenue d’Italie, le coup d'œil est curieux : c’est tout à la fois Paris, un faubourg de province et la campagne ; des bâtisses et de la verdure, des tanneries ou des jardins, des écoles neuves et des chemins de fer. D’un côté vous apercevez les derniers étages des hautes maisons de la place d’Italie par dessus un monticule pelé (la Butte aux cailles) où s’élèvent quelques maisons lépreuses et que domine un édifice en planches goudronnées qui tient le milieu entre un four de briquetier et une maison de campagne pour M. Brisson : c’est parait-il un puits artésien.

De l'autre côté, voici la vallée de la Bièvre, terrain vague extraordinaire, boursouflé de singulières élévations, hérissé de maisons à demi ruinées, qui se trouve à plus de vingt mètres au-dessous de la rue de Tolbiac et s’étend ainsi jusqu'au talus du chemin de fer de ceinture ; vallée que ne connaîtront certes point nos arrière-neveux, car toutes les démolitions de Paris, amenées par les tombereaux de tout à l’heure, viennent s’y entasser et former une vaste plaine au niveau des vues adjacentes où s’élèvera sans doute un quartier moderne.

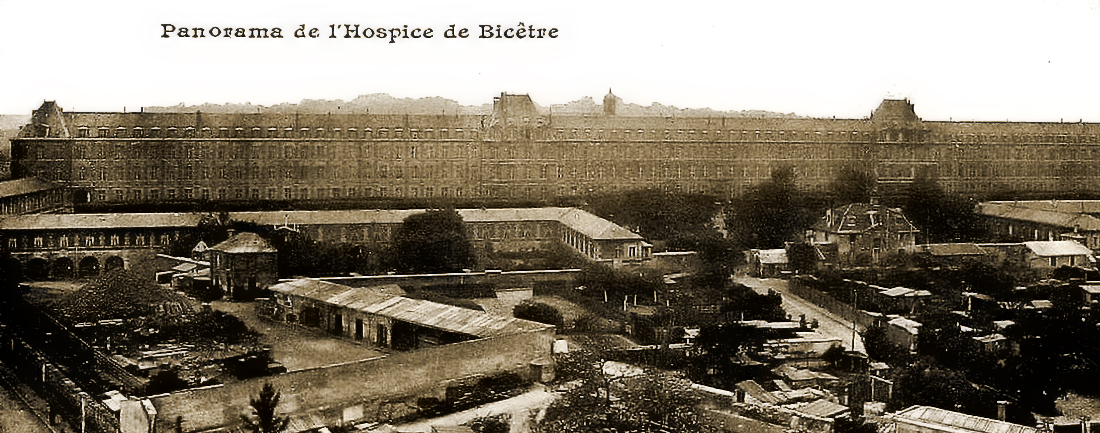

Plus loin la vue s’arrête sur l’énorme masse sombre des bâtiments de l’hospice de Bicêtre, puis les glacés du tort, les coteaux d’Arcueil et les massifs du parc Montsouris complètent l’horizon.

Dans tout cet espace vit une population de quarante mille âmes, tous ouvriers et pauvres, chiffonniers, cordonniers, journaliers. L’industrie ! on ne saurait compter les quelques tanneries ou teintureries, établies sur l’eau bourbeuse de la Bièvre. Comme commerce ! Le chaud de vin.

Mais de même que chaque coin de la capitale ce quartier déshérité est riche en souvenir. L’avenue d’Italie qui rappelle maints faits de notre histoire, fût le théâtre de l’assassinat des Dominicains d’Arcueil pendant la semaine sanglante (Il y a juste vingt-trois ans !) ; c’est là aussi qu’en 1848 fut tué le général Bréa, exactement à l’endroit où, maintenant s’ouvre la rue de Tolbiac.

Sa famille fit construire au lieu où il était tombé, une chapelle, qui lors de l’annexion des communes suburbaines, devint l’Église paroissiale du quartier de la Maison-Blanche sous l’invocation de Saint-Marcel. Ce pauvre oratoire aux murs de plâtre, dont ne se contenterait pas la plus pauvre des communes, doit suffire aux besoins d’une population qui tous les jours va s’augmentant.

Dans les dernières années de l’empire l’insuffisance de la chapelle avait déjà été reconnue, et sous l'instigation de l’Impératrice, on avait dressé les plans d’une Église qui devait être édifiée sur des terrains exhaussés de la vallée de la Bièvre. La guerre et la commune emportaient projets et plans, et depuis la minuscule chapelle doit suffire à ce quartier dont les habitants tiennent à accompagner leurs morts à l’Église, dussent-ils attendre sur le trottoir, que le convoi qui les précède, soit en route pour le cimetière.

Dans

ces conditions il est facile de comprendre combien est rude la tâche du clergé,

qui dessert cette paroisse ; mais dès maintenant il peut voir venir la

fin de ses peines. Donation a été faite d’un terrain, situé rue de Tolbiac,

et rue Bobillot, eu plein centre du quartier, pour la construction d’une église.

Le conseil d’État a ratifié la donation ; M. l’abbé Miramont, le très courageux

curé, a déjà les plans en poche.il a mis le sanctuaire sous le patronage de

Sainte-Anne et hier Monseigneur Richard, cardinal archevêque de Paris en a béni

la première pierre.

Dans

ces conditions il est facile de comprendre combien est rude la tâche du clergé,

qui dessert cette paroisse ; mais dès maintenant il peut voir venir la

fin de ses peines. Donation a été faite d’un terrain, situé rue de Tolbiac,

et rue Bobillot, eu plein centre du quartier, pour la construction d’une église.

Le conseil d’État a ratifié la donation ; M. l’abbé Miramont, le très courageux

curé, a déjà les plans en poche.il a mis le sanctuaire sous le patronage de

Sainte-Anne et hier Monseigneur Richard, cardinal archevêque de Paris en a béni

la première pierre.

La cérémonie a eu lieu en présence d’une foule d’habitants du quartier et de notabilités ecclésiastiques parmi lesquelles nous citerons : M. l’abbé Captier, supérieur général de Saint-Sulpice, frère du père Captier, dominicain d’Arcueil, l'une des victimes de la Commune ; MM. les curés de Notre-Dame de Lorette, de Saint-Pierre de Montrouge, de Notre-Dame de Plaisance et M. l’abbé Lerosey, maître des cérémonies de Saint-Sulpice, etc.

Après deux courtes allocutions de Mgr Richard et de M. l’abbé Miramont, l'archevêque a procédé à la bénédiction de la première pierre, pendant que l'harmonie des Frères de Saint-Jean de Dieu se faisait entendre.

M. l’abbé Miramont va donc commencer la construction de l’Église Sainte-Anne de la Maison Blanche, qui rem placera la chapelle Saint-Marcel. L'édifice coûtera environ 850,000 francs ; déjà en même temps que le terrain dont il a fait don, le généreux bienfaiteur, M. Nolleval, a apporté cent mille francs. L’initiative privée fera le reste, et le quartier de la Maison-Blanche possédera bientôt une église, son premier monument.