Découvertes de Paris

Paysages tentaculaires

L’ère nouvelle (organe de l’entente des gauches) — 20 septembre 1926

Paris, bien nourri d’éléments fluides ou matériels, gorgé de pierre et d’acier, saturé sur tout de précieuse substance humaine, engraisse à vue d’œil et, ayant fait craquer les murs de sa ceinture, tâte autour de lui les campagnes voisines de ses antennes. Mais, si l'on ne cherche pas vers l'ouest la marche lente d’une ville attirée, comme une bête instinctive, par les horizons du couchant, on peut, dans la cité même, mesurer la sûre et dure pression de quartiers nouveaux, absorbant avec leurs rues et leurs maisons énormes, l’image d’un vieux Paris, qui s'endormait dans ses jardins, ses ruelles et ses bicoques, village insoucieux du monstre dont il portât le nom.

*

* *

Derrière la Butte-aux-Cailles, entre la place des Rungis et la poterne des Peupliers, les vestiges d’un paysage charmant étouffent sous la poussée moderne. Bâtie sur un plan supérieur, la ville écrase ce qui reste encore dans le désordre et la fantaisie. Poussant devant elle ses remblais pareils à des sables mouvants, elle efface les mille détails d’une carte périmée. Tout ce qui est en dessous de l’horizontale choisie s’enfoncera dans la terre, sous une surface nouvelle, comme ces pays du bord de mer qui disparurent, un jour, sous d’insatiables dunes...

*

* *

Place des Rungis, où les autobus viennent se casser le radiateur sur le mur de la gare ce Ceinture, le vieux quartier qui ne sait plus par où s’enfuir se laisse dévorer tristement. Là que commence la rue de la Fontaine-à-Mulard. Avec son ruisseau au milieu de la chaussée, ses réverbères de traviole, ses pavés assaisonnés d’herbe, elle descendait et remontait, autrefois, les pentes d’une butte à la bonne franquette, entre des bicoques tranquilles. Aujourd’hui, rongée en partie, elle a tout au plus la force de se garer ou remblai destructeur et de se hisser à la hauteur du plan nouveau.

Le mur de déblais la serre déjà. On devine en passant le mystère des nouveaux sous-sols. Géologie moderne. Par couches successives, on lit les âges du charroi : les ordures du fond, les délivres de la grande ville, dont la fermentation est arrêtée par les charges de pierre, de briques ou de plâtre, dont les couleurs se superposent. Par-dessus, la terre d’autres quartiers, déjà composée selon la chimie pari sienne et, enfin, le mâchefer grésillant qui fait peur si longtemps aux graminées.

Les maisons d’autrefois sont restées, mais leur destin est inscrit dans les immeubles neufs qui s’approchent. Les jardins sont à l’abandon ; des pavillons rendent l’âme à travers des fenêtres crevées ; une vieille tannerie croupit sous son toit et ses lames relevées, déserte, sans odeur. Il y a là, en quelques mètres, un paysage ancien collé aux quelques mouvements de terrain qui épousent encore la topographie parisienne du vieux temps.

*

* *

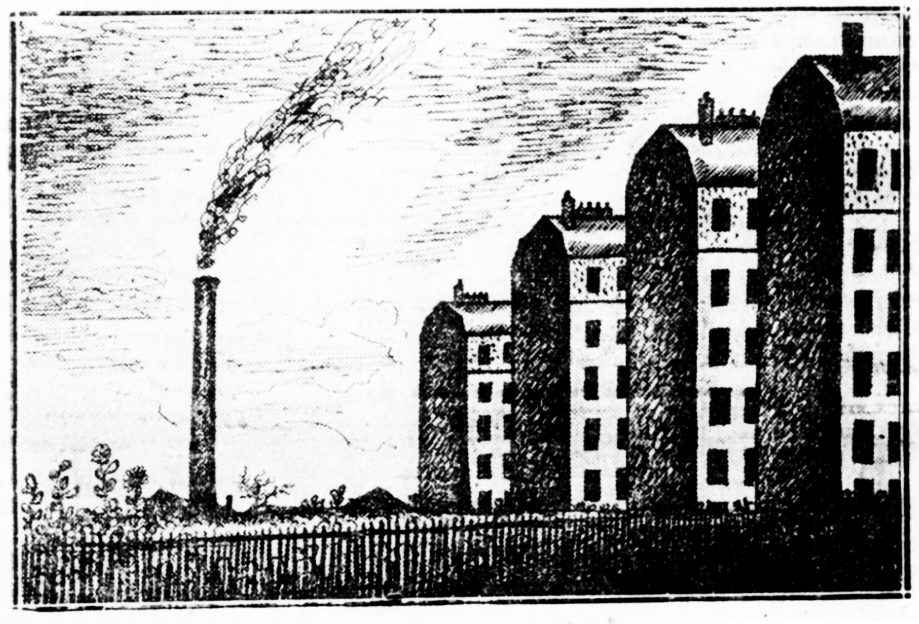

La rue de la Fontaine-à-Mulard se relève dans un décor expressionniste. Remontant vers le plan d'aujourd’hui, elle prend déjà l’aspect sous lequel, dans quelques années, elle entrera, d’un bout à l'autre de sa course, dans le regard des hommes. Une immense cité a été montée par un architecte romantique. Douze casernes, divisées en deux groupes parallèles, surgissent d'un champ oublié. Rouges jusqu’au sommet, les fenêtres jaunes et noires, décorées de vignes bleues, fortes comme des bastions, géométriques comme un rêve d'Euclide. On les voit tout d'un coup, quand on sort de la pauvre petite rue. Elles étonnent par leur mystère de pierre et de couleur accru par les champs et les prés. Six des maisons y appuient leur croupe, coupée nette comme par un gigantesque couteau, six murs, d’une verticalité affreuse, tranchés comme des pâtés et gris comme eux.

Cette puissance immobile et rouge semble avoir mis la vie humaine au ralenti. Une atmosphère inquiète pèse sur le voisinage, aussi épaisse que la couleur maîtresse. Il semble que les habitants ne soient pas habitués à une domination aussi matérielle qui absorbe le mouvement, le bruit de tout ce qui l’entoure.

Selon que l’œil est sensible à la pierre ou à l’herbe, à la douceur plane ou à la puissance dressée, il est possible que l’un des deux aspects de ce tableau paraisse inutile. Il vaut mieux essayer d’y voir deux natures qui s’affrontent. Avec sa palissade embarrassée de verdure, la plaine champêtre s’en va, n’ayant d'autre horizon que le ciel. Entre la cité rouge et les hautes bâtisses de l’autre bord, elle s’ouvre comme une route réservée aux hommes qui ont le goût, tout au moins, de la liberté mentale. Une cheminée qui semble jaillir du sol, fume comme le tuyau d’un cargo. C’est peut-être la mer qui est là-bas ? le ciel, sûrement, que l’on possède sans qu'il soit besoin de renverser la tête. Les douze maisons ont pour elle leur mystère, qui n’est sans doute que l’affirmation de la valeur constructive de la vie.

*

* *

Quelques pas le long de la rue de la Colonie, nous font entrer en province. Autour de la place des Peupliers, toute plantée de platanes parisiens, des villas en uniforme font le cercle. Le soir, elles doivent écouter une harmonie municipale. Voici les bâtiments officiels qui peuvent être la mairie et l’hôpital ; la plaque du médecin luit à la grille du jardin, et celle du professeur de piano. Est-ce Paris, encore ? Les rues neuves s’en vont porteuses du même type de maisons. Solitude où l’on entend des pianos et quelques cris d’enfants. La rue des Peupliers descend vers sa poterne basse. Plus haut, des percées dessinent déjà sur un sol rapporté le plan idéal d’un quartier en gésine.

Les remblais nus, mais déjà pavés, avancent comme les tentacules de la ville. Entre la rue Damesme et la rue Kuss, le travail d'absorption continue tous les jours. Derrière les vieilles maisons Damesme, on voit encore descendre des jardins et des sentiers dont la chaussée arrête l’élan. Ils glissaient autrefois vers la Bièvre, dont on voit, derrière les fortifs, la pointe des peupliers, et qui, aujourd'hui, enfouit pour la traversée de Paris, son eau puante, couleur de peau, dans un tunnel d'égout. Disparition des collines et des rivières, chute des arbres. Les courbes originelles de la terre continueront pour elles seules, sous la surface plane du nouveau quartier. Mais les sous-sols trop neufs ont besoin de connaître encore leur métier. Ils manquent d’âge, de résistance, de cohésion. Les quelques maisons qu’on a plantées dans leur tuf y flanchent déjà comme des plantes germées dans un terrain trop pauvre.

Pauvres maisons où le fil à plomb glisse par la tangente et où la bulle d’air du niveau ne sait plus où se cacher.

*

* *

De son côté, la rue Kuss, en attendant son élévation, pique du nez dans un monde perdu. On le découvre brusquement du haut du remblai. Autour d'un noyer patriarche, des jardins, des cabanes, des pavillons se pressent dans une confusion harmonieuse. C’est tout ce qui reste de la campagne arrosée par la Bièvre d’hier. De petits propriétaires vivent là, loin de la cité, dont le bruit passe par-dessus leur tête. Mais déjà le mur de briques d’une usine i penche sur cette paix enviable. Dans quelques années, le minuscule vallon sera comblé. Paris aura conquis la place que veulent les hommes avides de construire. La cité aux douze maisons rouges s’est installée dans le paysage comme le signal inflexible de la civilisation disciplinée.

Henry Jacques.

A lire également

De la lumière... De l'air... Des maisons claires... (Ouverture de la rue Kuss - 1929)

Inauguration d'habitations à bon marché dans le XIIIè arrondissement (1933)