La Tournée

VI. - LE FAUBOURG SOUFFRANT

La rivière enchantée

Un chapitre de l'histoire de Paris demeure à écrire, c'est celui des rivières de Paris. On ne connaît bien que la reine, je veux dire la Seine. Les autres, hormis la Bièvre, on n'en parle guère.

Les rivières « secondes », dans les villes, ont un charme particulier. On les abandonne. Elles vivent cachées, à l'ombre des vieux murs. Il semble qu'elles portent de la solitude à fleur d'eau et du silence qui empoudre leur tain. La Bièvre fut ainsi. L'eau de Robec, à Rouen, est tout de même cachée et à l'abandon.

Les rivières de Paris ont, une à une, disparu. La Bièvre a tenu longtemps. Il n'y a place que pour les forts. Le ruisseau de. Ménilmontant, la Grange-Batelière, la Noue, dite Petite-Seine, sont défunts. Au fait, hormis la Bièvre, ils n'ont eu guère de vie propre. La ville perpétuellement croissante a emprunté leurs lits pour en faire des exutoires. On a cru à leur vigueur : ces rivières n'étaient que des servantes passives- Elles n'étaient point des artères, des vaisseaux, mais des intestins, des boyaux. Il a fallu les couper, les nettoyer, enfin les abolir.

D'ailleurs, ces riviérettes étaient plus ou moins soutenues par la Seine. Celle à qui elles apportaient leur mince afflux, leur donnait un influx caché, une nourriture mystérieuse. La Seine, en effet, resserrée en son lit accoutumé, n'a pas toujours borné là ses ivresses..

En somme, de vraie rivière, il n'y avait, outre la Seine, que la Bièvre, à Paris. Il est vrai, elle a été comme les deux autres, abolie. Elle a tenu plus longtemps.

Un cataclysme sans grande envergure pourrait sans doute la ressusciter. Les autres, il y faudrait un tremblement de terre extraordinaire - ou simplement des inondations pareilles à celles de 1910. L'inondation d'alors reconstitua la Noue, la Grange-Batelière, et jusqu'à la Seine que j'ai dite, disparue depuis les temps de Grégoire de Tours.

De la Noue, de la Grange-Batelière, plus de trace. La Bièvre avait marqué plus profondément son chemin. Dans quelques années, il aura été efface à son tour dans Paris et il faudra aller dans les livres chercher ses méandres.

Lorsque la Bièvre avait passé le boulevard Auguste-Blanqui, elle entrait dans ce quartier des Gobelins, d'un pittoresque mêlé, dont Huysmans a fait l'inoubliable peinture et que l'on a appelé jadis le faubourg souffrant. L'un de ses bras coulait son eau ténébreuse derrière les maisons de la rue Croulebarbe, l'autre se traînait, sur des vases, dans les terrains qui appartiennent aux Gobelins, du côté de la rue des Cordelières, puis parmi les ateliers et les usines. Entre ces deux rubans fangeux, une île extraordinaire élevait des jardins gras, des masures du dix-septième siècle, des cabanes et des ateliers de mégissiers : l'île des Cygnes, qui devint l'île des Singes, et le passage Moret.

À présent, un mur ferme aux regards la vue des jardins qui dépendent séculairement de la Manufacture. Ils sont charmants, au milieu du Paris ouvrier, ornés de statues tronçonnées de déesses, de bustes ébréchés, de pierres verdies. Les lits jumeaux de la Bièvre sont maintenant comblés. De l'humus noir sort une drue végétation de fleurs et de légumes qui voisinent sans façons, au bord des allées minuscules, sous des arbres étonnés de tonnelles centenaires. Un pavillon du dix-septième siècle, celui de M. de Julienne, borne cette oasis. Il est abandonné et, dirait-on, livré aux jardiniers qui l'achèvent lentement.

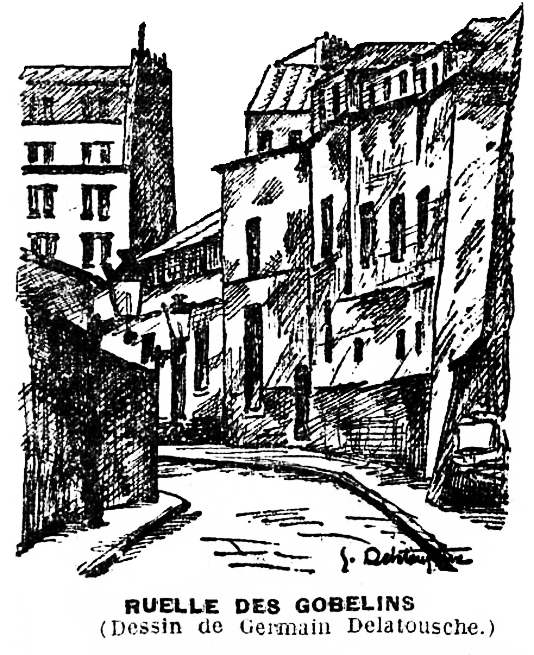

La ruelle des Gobelins est faite, du côté droit, de vieilles et grandes demeures blasonnées. Les Brinvilliers, le marquis de Mascarini, les Julienne, avaient bâti là de belles habitations. Elles sont vastes, aérées, pourvues de baies nombreuses, grillagées, et on y voit se mouvoir les métiers qui composent les tapis somptueux des Gobelins. Une chapelle montre son épaule, entre les bâtisses étampées par les siècles, ses fenêtres aiguës à vitraux. L'autre côté de la rue est aux tanneurs, aux mégissiers, aux fabricants.

Tout un vieux temps était encore là il y a deux ou trois ans. L'extraordinaire passage Moret ou Ile des Singes, en effet, qui ouvre la petite porte dans ce cul-de-sac, disparaît sous les pioches. Il ne faut pas le plaindre. Il était devenu infâme.

Imaginez une ruelle faite de maisons basses en plâtre et en bois, étayées, pleines de retraits, de culs-de-sac, de cours à balcon de bois, d'escaliers à vis. Des séchoirs pleins de peaux racornies. Des cheminées puantes qui jettent de la suie, des machines ronronnantes qui dispersent un duvet blanc, en neige, une atmosphère de tan et d'alun. Les boutiques une à une s'y sont closes. Des marchands de vins — chambres meublées ! restaurant – avaient réussi à s'installer dans ce village de relégués.

Cette cour des miracles, aussi misérable que l'autre mais plus affreuse encore, déversait sur un pavé accidenté, creusé de rigoles médianes, des gens qui n'étaient point des truands joyeux, mais des manouvriers abrutis par d'effroyables métiers. Le commerce a fermé boutique. Les chambres meublées bâillent, sans vitres, vidées de leurs meubles, qu'on voit à l'abandon. Les restaurants ne sont plus. C'est la fin. Que devaient être ces taudis et ces gueux ?

En 1908 ou 1909, on voyait la Bièvre encore sous un pont de planches, derrière des palissades. Elle était livrée aux tanneurs qui la pétrissaient dans des cuves, la déversaient sur les peaux pourrissantes, la mêlaient de mixtures multicolores d'une puanteur non pareille. Elle passait sous le passage Moret, au coude qui mène à la rue des Cordelières, et s'en allait dans une perspective de cuves énormes, d'échafaudages noirâtres, vers des pilotis dégouttant sous la dépouille des bêtes encore fraîche ; elle courait vers des fosses de crouissage, les lavoirs de toisons, et, portant le suint de vingt troupeaux, l'acide et le tan, s'enfouissait sous le boulevard Arago.

Cette eau épaisse, immobile, marbrée et polychromée, de traînées corrosives, le blanc des chlores, le gorge-de-pigeon des oxydes, où un seul rayon figé, pesant, dormait. Eh bien ! ce n'était pas la Bièvre, ou à peine.

On sait que l'eau de Seine supplante depuis longtemps la petite rivière détournée, que des puits usurpent son lit. Ce cours d'eau damné a laissé son âme de source aux égouts antérieurs.

La ruelle des Gobelins s'achevait, il y a quinze ans, en un canal de vingt à trente mètres, où mûrissait un liquide brun chargé de lambeaux affreux, d'un aspect et d'un fumet tourdissants. C'est le moignon du second bras.

Avant qu'il se glissât sous le boulevard, par un tunnel grillagé, deux cuves, et des hommes faits comme des damnés, qui œuvraient sur les peaux pestilentes. Un pont de bois menait, par-dessus ce bouillon infernal, à la rue des Gobelins, la rue des Marmousets. Quand, sur le large boulevard, on respirait le vaste ciel de Paris, oublié toute une heure, l'atmosphère moderne, on avait l'impression de sortir d'un cauchemar.

Elie RICHARD.