L’épidémie de la Bièvre

Enquête officielle. — Notre contre-enquête.

La Lanterne — 14 septembre 1890

L'Agence Havas a publié hier soir la note suivante :

Plusieurs journaux ont raconté que des décès, ayant le caractère épidémique, se sont produits dans le quartier de la Glacière, à la suite du transport sur des trains vagues de la rue de Tolbiac de décombres et terres provenant d'anciens cimetières.

Il résulte du rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées chargé par le préfet de la Seine de faire une enquête, qu'en effet des terres contenant quelques débris d'ossements ont été déchargées sur un terrain vague de la rue de Tolbiac.

Bien que le triage fait au moment du déchargement ait été insuffisant, il n'en pouvait résulter aucune conséquence fâcheuse, car ces débris avaient été immédiatement recouverts de terre et de plâtras.

Aucun bûcher n'a été allumé ; on a simplement mis le feu a de vieux papiers et à des débris de toiture en toile goudronnée.

Aucune maladie épidémique n'a été provoquée par les travaux de remblai.

Il est facile de constater que le nombre des décès reste normal.

Un seul décès a eu lieu du 16 août au 7 septembre, dans la rue du Moulin-des-Prés.

Cette note qui émane de l'administration est une réponse aux articles que nous avons publiés sur l'épidémie de la Maison-Blanche et que nos confrères ont reproduits, après en avoir contrôlé l'exactitude.

A la Maison-Blanche

Nous sommes retournés hier soir aux abords du charnier de la Bièvre.

Voici les nouveaux renseignements que nous y avons recueillis.

Après le premier article de la Lanterne on cessa les décharges d'ossements, et pendant trois jours on couvrit ces débris funèbres de plâtres, de terre, de matériaux de démolition. On arrosa le tout d'énergiques désinfectants.

Suivant une ridicule aberration, l'administration chargea de l’enquête le conducteur qui avait jusqu'à ce jour dirigé les travaux.

Naturellement, ce conducteur n'allait pas condamner sa négligence ou plutôt son étrange mépris des lois de l'hygiène.

Le conducteur amena M. Laurent, médecin municipal, le promena sur les terrains de la Bièvre, et lui fit constater qu'on ne voyait plus d'ossements.

— C'est vrai, dit un habitant du quartier, depuis trois jours on les recouverts. Mais tenez, prenez ce crochet de chiffonnier, fouillez le sol.

M. Laurent s'exécuta et retira successivement des chairs en putréfaction, un crâne, des tibias.

M. Siadoux, commissaire du quartier a fait les mêmes constatations.

Et malgré tout, l'administration a élaboré la fameuse note que nous publions ci-dessus.

Encore une fois nous maintenons l'exactitude de nos premiers articles.

Huit enfants sont morts en août et septembre, d'une infection causée par les émanations du charnier.

Mme Lecomte conserve dans un bocal plusieurs échantillons de mouches charbonneuses.

Les maladies sont très nombreuses dans le quartier. Pour s'en convaincre il suffit de consulter les registres du bureau de bienfaisance, portant le nombre des visites faites par les médecins du bureau aux indigents de la rue du Moulin-des-Prés.

Enfin pour répondre à une note précédente de la préfecture déclarant que les habitants n'ont jamais formulé de plaintes, voici un document qui prouve que l'état de choses que nous avons révélé, dure depuis longtemps :

1er juin 1889.

Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance du préfet de la Seine que des décharges de tombereaux d'ossements se font à dix mètres de nos immeubles ; que le nombre en est si considérable que les enfants jouent à la boule avec les crânes.

Signatures : Jean Scheral, Deligny, Picard, Labat, Chauvin, Savary, Sanchon, Morelle, Leroux, Gillet, Nainville, Chartier, demeurant 71, 73, 78 et 83, rue du Moulin-des-Prés.

Sur l'épidémie de la Maison-Blanche (1890)

Le contexte

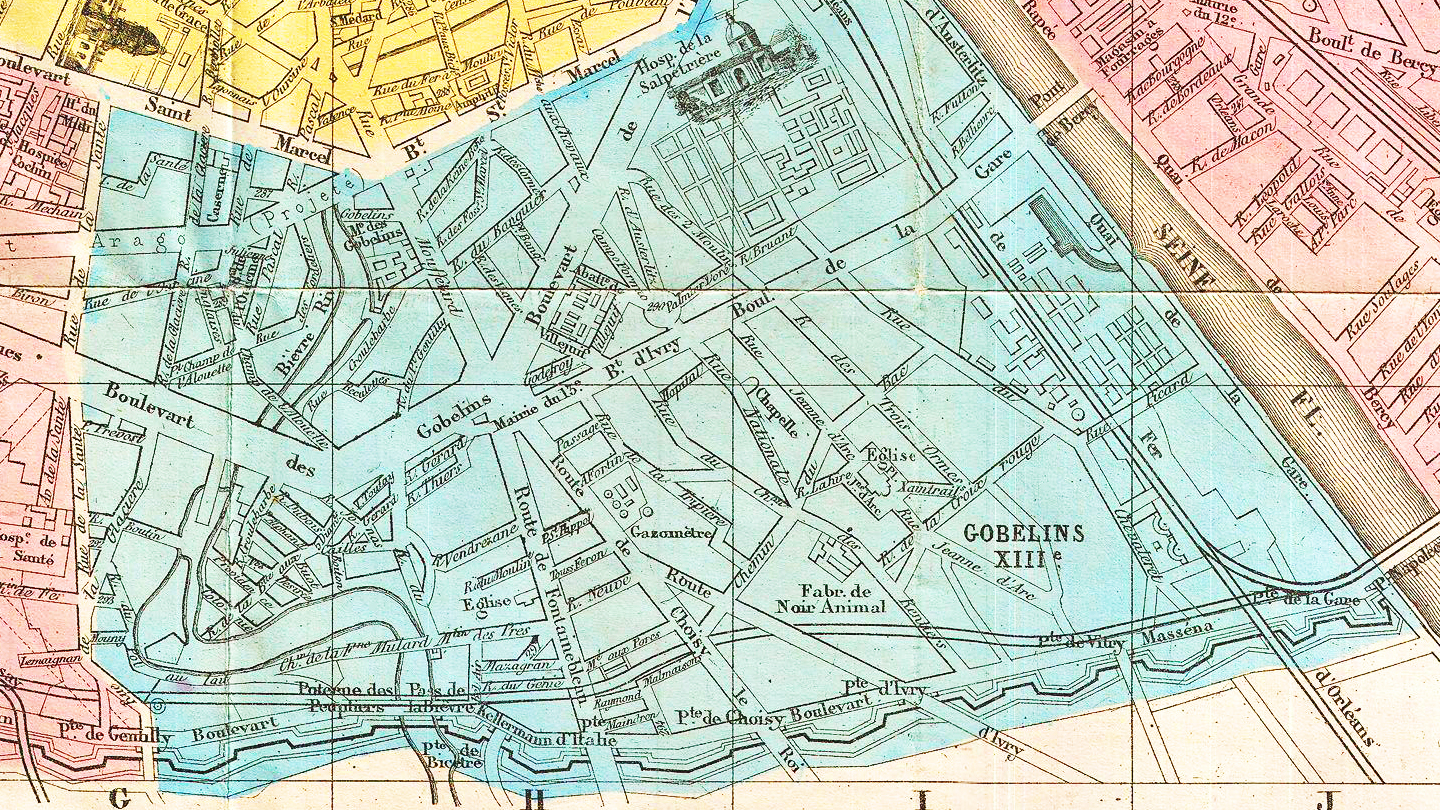

- Ouverture d'une nouvelle voie dans le 13e arrondissement. (Le Figaro - 19 aout 1867)

- La Butte aux Cailles (1877)

Les faits

- La Lanterne du 19 juillet 1890

- La Peste (La Lanterne - 6 septembre 1890)

- Le charnier de la Bièvre (Le Gaulois - 5 septembre 1890)

- L'épidémie de la Maison-Blanche (Le Figaro - 7 septembre 1890)

- L'épidémie de la Maison-Blanche (Le Matin - 7 septembre 1890)

- L'épidémie de la Bièvre (La Lanterne - 14 septembre 1890)