Un nouveau chemin de fer

Le Figaro — 29 janvier 1867

Avant-hier et hier, les habitants de la partie méridionale du nouveau Paris ont assisté avec une vive curiosité à un spectacle assez rare dans les villes: l'essai d'une voie ferrée.

Il s'agissait de s'assurer de la solidité parfaite des ponts en fer du chemin de ceinture, rive gauche, et des ponts en bois de l'embranchement du Champ-de-Mars, car ces voies seront ouvertes au public le mois prochain.

Les expériences de samedi, favorisées par le plus beau temps, ont offert le plus grand intérêt. Elles étaient dirigées par M. Marin, ingénieur de la Compagnie de l'Ouest, en présence de M. Clerc, ingénieur en chef.

Gracieusement admis par eux à y assister, je les accompagnai sur les trains d'épreuve où nous montions à onze heures.

Ces trains étaient composés de six wagons chargés de rails, remorqués par huit locomotives, ce qui faisait dire à notre mécanicien qu'il y avait plus de généraux que de soldats. Le poids total ne s'élevait pas à moins de douze cent mille livres, réparti entre deux convois marchant côte à côte et de front, chacun sur une voie mais dans le même sens.

En quittant la gare d'Auteuil, qui vient d'être considérablement agrandie, nous roulons d'abord sur cet immense viaduc courbe de deux cent vingt-six arches, qui s'étend, en enjambant la Seine, d'Auteuil à Javel sur une longueur de seize cents mètres. Ce viaduc, œuvre capitale du nouveau chemin, est bordé de deux boulevards, et percé en dessous, dans toute sa longueur, de deux nefs qui forment un double promenoir couvert au-dessus duquel circulent les trains.

On doit cette nouvelle merveille de Paris à l’ingénieur de l'État, qui a fait la Ceinture rive gauche, M. de Bassompierre.

Nous stoppons à la station du Point-du-Jour, bâtie en l'air sur quatre rangs d'arcades.

Au Point-du-Jour, comme à Javel, il existe un viaduc souterrain, enfoui à quinze mètres sous le sol, qui supporte sur ses robustes arcades ogivales le viaduc supérieur.

Le pont-viaduc du Point-du-Jour est, comme on lisait, à deux étages.

Le premier, le pont, réservé aux voitures, et aux piétons, est bordé de balustrades en marbre rose.

Intérieurement, il est évidé comme une chapelle gothique ; nul passant ne se doute que, sous ses pieds, il existe, caché à tous les regards, une forêt de piliers, séparant les trois nefs en ogive et les huit transepts à plein cintre, ménagés à chaque pile entre elle et le tablier.

Le second étage de ce pont, assurément le plus beau de Paris, n'a que dix mètres de large, mais il s'élève à. vingt et un mètres au-dessus des basses eaux du fleuve : c'est un peu plus que la hauteur des maisons, à six étages.

Aussi de ce viaduc, que nous traversons à petite vapeur, j'admire un panorama qui arrêtera tous les touristes et attirera tous les peintres de la tour Solférino, à Montmartre, jusqu'à la tour Malakoff, à Montrouge, de la lanterne de Saint-Cloud, estompée par la brume, au dôme du Panthéon, dont la croix scintille, frappée par les rayons obliques et rosés du soleil de janvier, mon regard ne sait où se fixer. Ce qui me frappe d'abord, c'est l'exposition permanente, dont la carcasse inachevée se dresse lamentablement à côté de ce viaduc tout neuf, comme un témoignage de l'indifférence publique.

Puis, du grand bâtiment ouvert à tous les vents, ma vue se porte, non loin de là, sur un beau jardin mutilé qui me fait songer à une tombe fraiche, c'est le jardin de Gavarni.

Ici commence l'embranchement du Champ de Mars. Long de trois kilomètres, il est établi sur les berges et pénètre jusqu'au palais même de l'Exposition, qu'il ceint d'une triple couronne de fer. On sait qu'on se propose actuellement de supprimer cet embranchement après le concours international.

Les locomotives exécutent le mouvement « machine en arrière » et s'engagent sur la bifurcation pour essayer les ponts de la ligne du Champ-de-Mars.

Le railway tourne court ; jamais autrefois on n’eût osé construire une courbe pareille, et maintenant encore on n'y circule qu'avec une grande lenteur. Mais pour bien essayer les ponts, il faut passer rapidement dessus ; on passera tant pis si les trains déraillent et sont précipités dans la Seine dont les eaux grossies battent le remblai.; il faut que le public puisse voyager plus tard en toute sécurité.

À quelle vitesse à l'heure allons-nous marcher ?

— Quarante kilomètres, commande l'ingénieur.

Nous passons ; le bois du pont crie mais ne craque pas Hurrah ! nous avons passé.

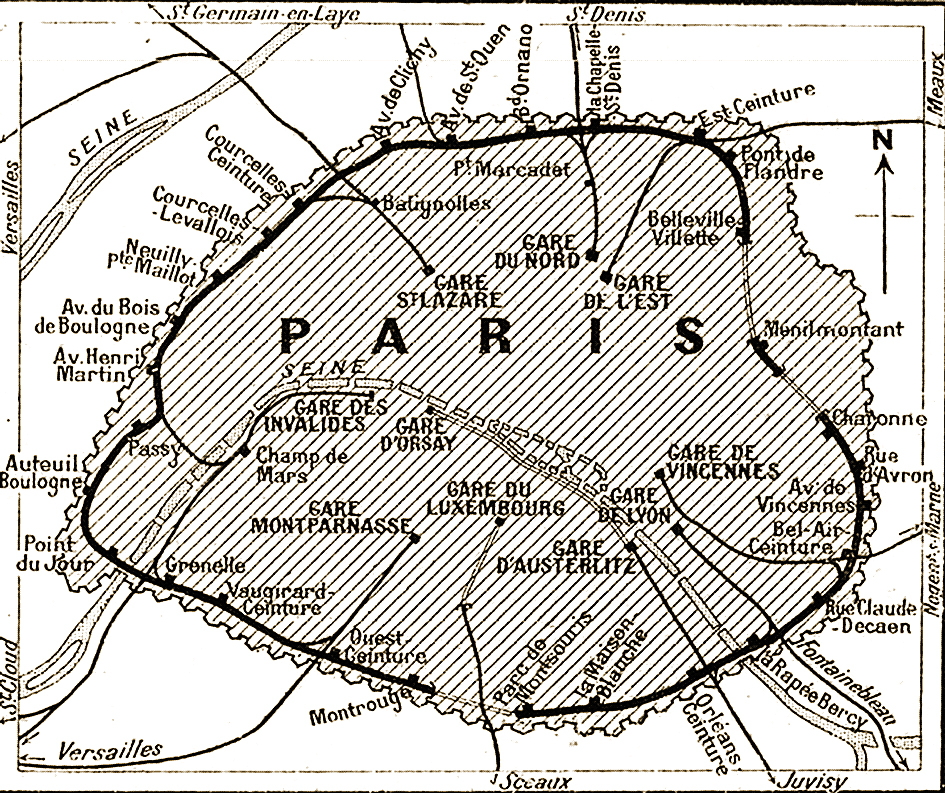

Nous revenons sur la ligne de ceinture, rive gauche, Disons tout de suite que sa longueur est de onze kilomètres et qu'elle a coûté trente-cinq millions. C'est le plus haut prix kilométrique auquel soit revenu un chemin de fer en France.

Avant d'arriver à la station de Vaugirard, nous franchissons un viaduc de treize arches et nous nous arrêtons devant un court tunnel.

Ici nous arrivons sur les catacombes au-dessus ou au milieu desquelles les trois tunnels de la ligne ont été percés, ce qui a nécessité de grands travaux dé consolidation.

Deux portes flanquent l'entrée évasée du souterrain donnent accès dans ces carrières, exploitées il y a plus de deux siècles, et dont une grande partie reste encore inexplorée. Mon guide allume deux lampes de mineur et nous descendons.

Dans ces cryptes, très curieuses à visiter, les transitions sont brusques. De ces galeries rectilignes bâties en ciment, construites sous les tunnels, ou tombe dans les méandres capricieux d'étroits boyaux d'exploitation brusquement terminés en cœcums. Les piliers, ménagés par les carriers du temps de Louis XIV, sont lézardés et font ventre ; les parois sont éboulées, les ciels sont gercés; à chaque instant on rencontre un fontis. Cela a la forme d'une cloche vue en dessous ; la couche calcaire du plafond s'est effondrée en un monceau sur le sol, suivie des terres qui la recouvraient, et il s'est ainsi formé un vide conique, un cratère renversé.

Nous remontons sur notre locomotive. Après avoir laissé à gauche le raccordement en construction avec la ligne de Brest, nous arrivons à la double station du chemin de fer de l'Ouest où désormais les trains de Versailles s'arrêteront. La Ceinture passe sous le chemin de l'Ouest.

Au delà de ce point, nous cheminons en tranchée entre deux hauts talus de terres ocreuses qui interceptent les regards ; aussi nous nous hâtons ; nous brûlons la station de Montrouge, pour nous engouffrer aussitôt dans le souterrain de ce nom, construit en entier au milieu des carrières, long de près de neuf cents mètres nous passons immédiatement, après l'avoir traversé, sous l'aqueduc d'Arcueil qui franchit la tranchée sur une arcade, et nous arrivons à la station de Gentilly. Cette station servira probablement à établir la correspondance avec la ligne de Sceaux (qui passe sur le tunnel, près de la sortie) en attendant que l'on fasse un raccordement.

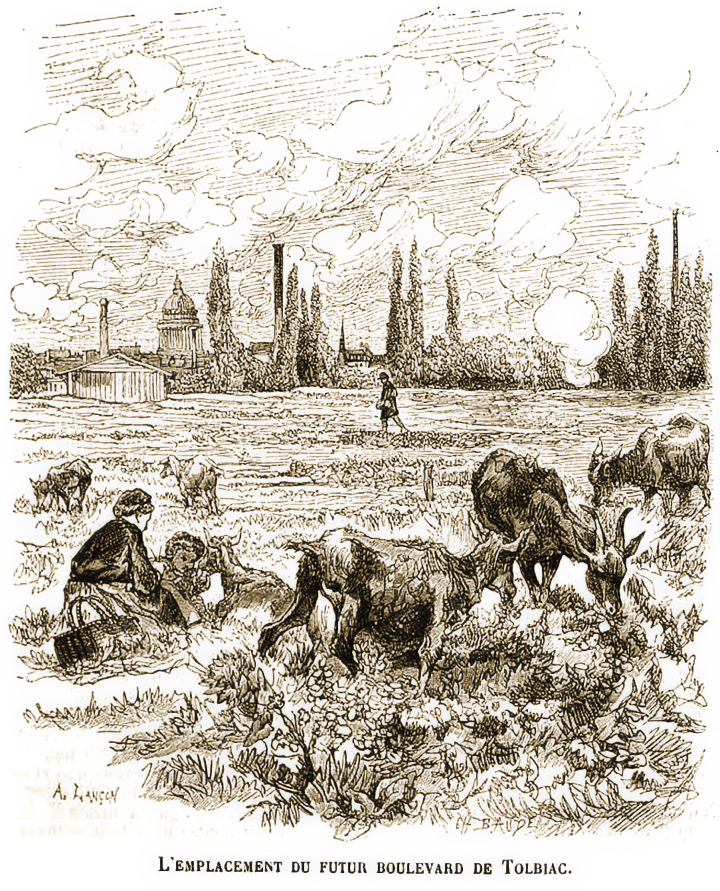

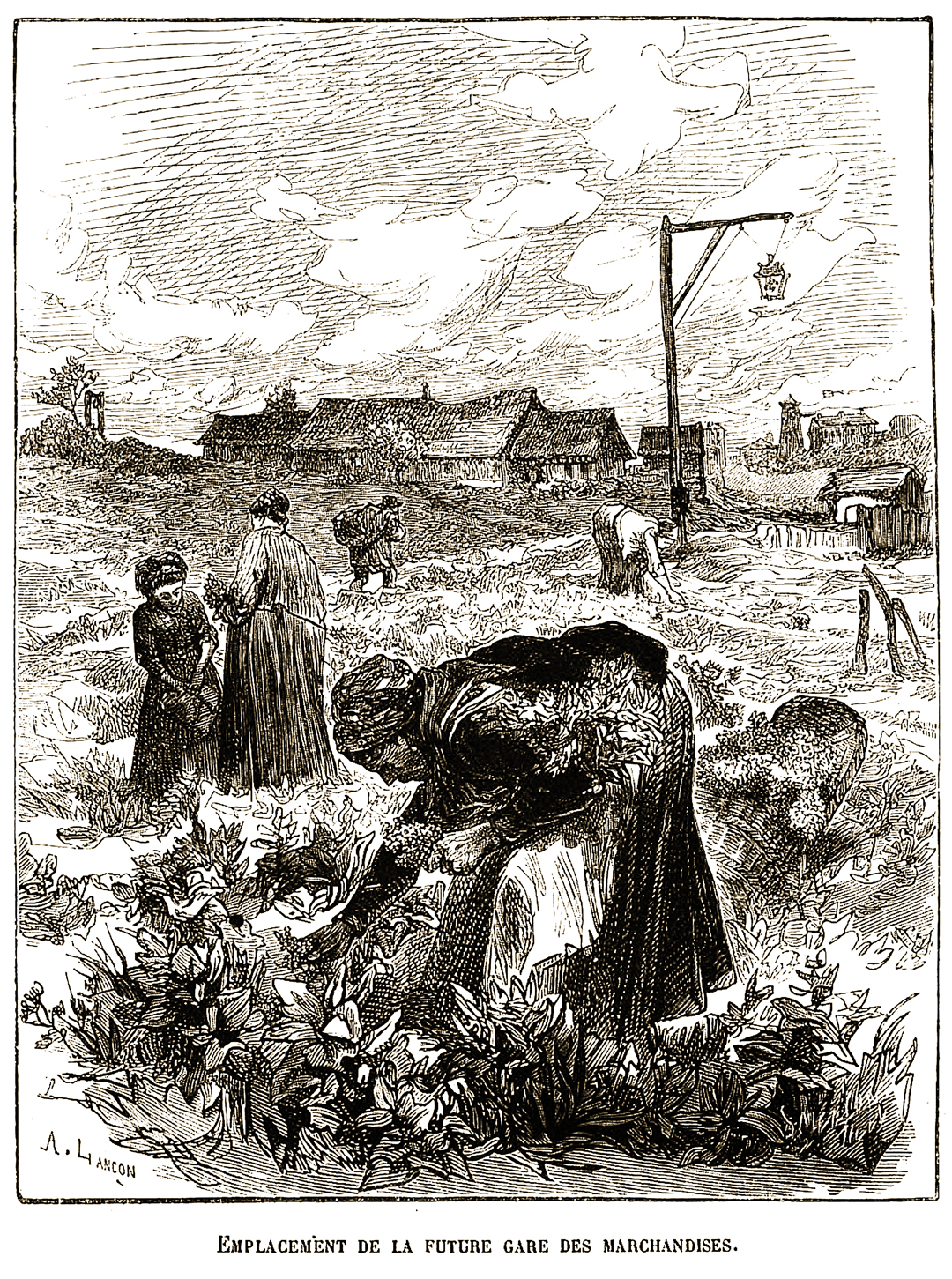

Après Gentilly, nous avons une échappée de vue en passant sur les deux bras de la Bièvre un troupeau de moutons paissant le gazon au bord des étangs de la Glacière, une longue rangée de peupliers dépouillés de leur frondaison, et, dans Paris, à six kilomètres du boulevard, des champs labourés où les blanchisseuses étendent leur linge, tel est le coup d'œil.

Mais nous nous enfouissons de plus belle dans la tranchée, nous brûlons la station de la Maison-Blanche, traversons le petit tunnel d'Ivry et arrivons enfin à la station du chemin de fer d'Orléans (qui lui aussi arrêtera à cette station ses trains de banlieue).

Les ingénieurs ont essayé déjà une dizaine de ponts d'une moindre importance; maintenant les locomotives stationnent sur les plus remarquables, ceux qui sont établis au-dessus de la route de Vitry et du railway d’Orléans. Ce dernier est le plus grand de la ligne nouvelle, son ouverture est de quarante-cinq mètres, il n'y a aucun support intermédiaire.

La Ceinture rive gauche se termine non loin de là en se soudant avec la Ceinture rive droite au pont Napoléon, que je vais visiter pendant que les trains sont arrêtés.

Construit en meulière, ce pont est évidé à chaque pile. Des regards, fermés par des disques de verre, permettent l'accès de ces cavités. Je descends avec une échelle.

On dirait les casemates d'une ancienne forteresse. La lumière, filtrant à travers les plaques de verre, éclaire à peine les murs de pierre brune dont le suintement s'écoule par d'étroites barbacanes. Les cloisons intérieures sont percées d'arcades et d'œils-de-bœuf comme un château-fort ; le passage des trains éveille dans ces réduits des échos sonores et prolongés comme des décharges d'artillerie.

Je remonte sur les machines pour les épreuves de vitesse des deux derniers ponts métalliques. L'ingénieur chargé de constater les résultats des essais sur cette section est à son poste. Les deux formidables attelages s'ébranlent ; c'est une charge de locomotives à fond de train.

Les ponts sont franchis ; ils ont bravement résisté.

Il faut recommencer plus vite, deux fois plus vite : train d'hirondelles.

Allons, chauffeur, allons, du charbon, de la houille.

On comprime les soupapes ; la pression est de dix atmosphères, les fournaises sont rouges. En avant !

Les roues font voler une mitraille de cailloux, huit trombes de vapeur constellées d'étincelles sortent en se tordant des huit cheminées ; la terre oscille, l'air mugit : c'est un volcan qui passe. Le pont ploie sous l'effort comme l'arc sous le genou du tireur, puis se redresse comme une lame de fin acier.

C'est fini, les expériences sont faites, désormais les voyageurs pourront circuler sans crainte et sans danger.

Charles Boissay

Sur le chemin de fer de ceinture :

Les projets et les travaux de construction

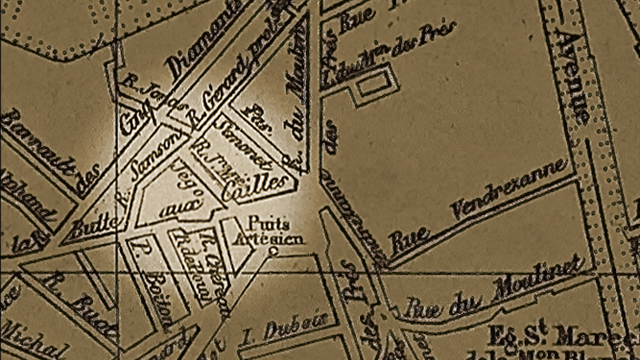

- Ligne de ceinture rive gauche : le tracé définitif (janv. 1861)

- Le viaduc de la Bièvre (Le Siècle, 23 avril 1861)

- Gares et Stations du chemin de fer de ceinture rive gauche (1862)

- Le point sur les travaux de construction (Le Siècle, 20 juin 1864)

- Les travaux du chemin de fer de ceinture rive gauche (Le Siècle, 4 septembre 1864)

- Les travaux de la petite ceinture de l'ancien hameau du Bel-Air au pont Napoléon (avril 1865)

- Les travaux de la petite ceinture entre la route de Chatillon et la Seine (juillet 1865)

- Les travaux du chemin de fer de Ceinture : du pont Napoléon au tunnel de Montsouris (1866).

- Un nouveau chemin de fer (1867)

- Stations de Montrouge, Gentilly et Maison-Blanche (1868)

- La nouvelle gare de la Maison- Blanche (1880)

- La gare du Château-des-Rentiers (1902)

La petite ceinture en fonctionnement

- Ouverture du chemin de fer de ceinture (1867)

- Le chemin de fer de ceinture (Théophile Gautier, 1870)

- De Paris à Paris par le chemin de fer de ceinture (1873)

- Affreux accident (1875)

- Horrible accident à la gare de la Maison-Blanche (1903)

- Locomotive emballée (1909)

- Le Journalier a-t-il été jeté sur la voie du Chemin de Fer ? (1910)

- De Vincennes aux Batignolles en faisant le grand tour (1930)

La fin du traffic "voyageurs"