La gare d’Orléans

Le Siècle — 29 juin 1869

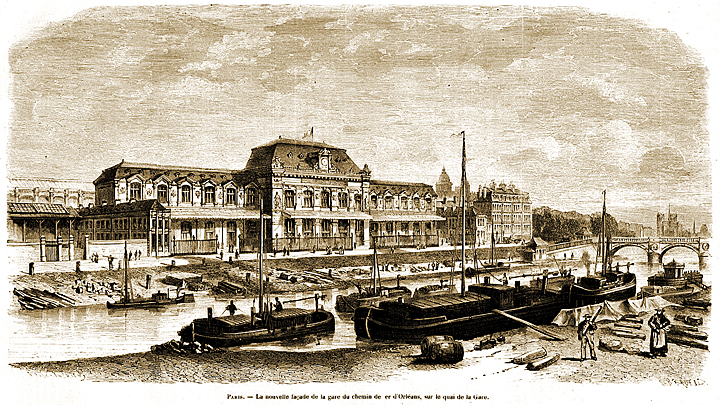

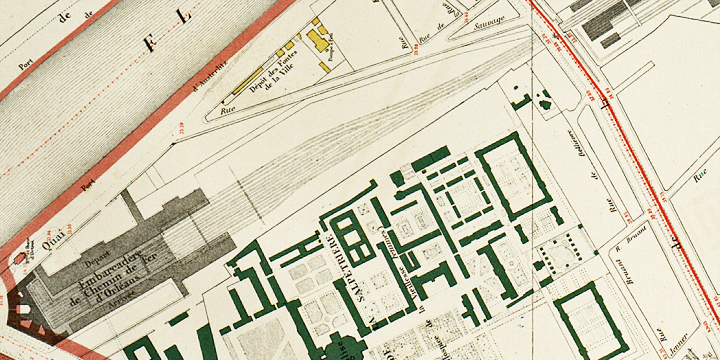

Nous avons à plusieurs reprises entretenu nos lecteurs des travaux de la nouvelle gare d'Orléans, nous avons dit que l'emplacement de ses constructions était jadis sillonné par les deux bras de la Bièvre, et nous avons parlé des obstacles sans nombre que l'architecte, M. Renaud, a rencontrés dans ce sol marécageux où les fondations ont dû être descendues jusqu'à 12 mètres de profondeur. Aujourd'hui cette œuvre considérable est à peu près terminée, et nous allons en faire la description.

La nouvelle gare du quai d'Austerlitz comporte deux parties distinctes : les bâtiments d'administration dont nous avons parlé en son temps et la partie affectée aux services de l'exploitation.

Cette dernière comprend d'abord la cour des départs, au fond de laquelle se développe la façade principale du monument Cette façade se compose d'un pavillon central et de deux ailes qui aboutissent à des bâtiments en retour.

Le pavillon du centre s'élève en avant-corps et possède un rez-de-chaussée surmonté d'un clair étage, le tout percé de dix grandes baies légèrement cintrées. Il est flanqué de robustes pieds-droits qui, faisant saillie au rez-de-chaussée, supportent les statues emblématiques de l'Agriculture et du Commerce campées au premier étage. Ces statues taillées dans la masse ont quatre mètres de haut et sont dues au ciseau de M. Elias Robert. Au-dessus de celles-ci, des écussons aux armes de Paris et d'Orléans forment acrotères et le milieu de ce frontispice monumental a pour amortissement le gracieux édicule de l'horloge.

Sur le plan primitif, le dôme de cet avant-corps était couronné d'un campanile que nous regrettons de ne pas voir figurer dans l'exécution.

A droite et à gauche du pavillon princeps se déploient les ailes formées, d'un rez-de-chaussée avec un étage, et dont chacune est ajourée par de grandes baies.

Au rez-de-chaussée, ces bâtiments sont précédés d'une marquise en métal portée par des colonnettes, et formant deux portiques pour circuler à couvert.

Au premier étage, les fenêtres sont coiffées de frontons angulaires qui forment dentelure sur le fond gris des combles. Les trumeaux d'entre-baies sont ornés d'écussons aux armes des villes les plus importantes du réseau d'Orléans.

Tous ces bâtiments sont parfaitement groupés ; les lignes en sont belles, l'ornementation en est sobre, sagement répartie, et le tout a un caractère semi-monumental, semi-indus triel parfaitement approprié à la destination de l'édifice ; il est fâcheux que cette façade ne se développa pas au bout de quoique grande voie où elle constituerait un très beau fond de perspective.

Pour pénétrer à l'intérieur, on franchit d'abord un large emmarchement qu'abrite une marquise aux consoles de fer merveilleusement forgées, et l'on arrive dans la salle des pas perdus, où sont les bureaux de distribution, de renseignements et de contrôle.

Cette salle, sorte de vestibule aux proportions gigantesques, a 50 mètres de long et 18 de hauteur ; elle est recouverte d'un berceau de fer, dont les retombées ont pour supports des colonnes de marbre qui sont portées elles-mêmes par des piles à pans coupés.

Les salles d'attente, qui s'ouvrent à droite, occupent une nef aux dimensions énormes, divisée en plusieurs salons par des panneaux en chêne parfaitement travaillés.

Cette galerie, haute de 18 mètres, comprend six travées de 18 mètres chacune ; elle est décorée dans toute sa longueur d'une fresque à ramages imitant une étoffe de tenture : une carte de la France et des pays circonvoisins, peinte sur la muraille terminale sert de toile de fond à ce gigantesque décor. Sur le mur opposé, une carte beaucoup moins grande nous montre Paris et sa banlieue, le chemin de fer de ceinture et les embarcadères des diverses lignes. Cette galerie- est éclairée la jour par trente baies majuscules ouvertes partie sur la cour et partie sur la gare, et, le soir, par 12 lustres en bronze d'un modèle tout à fait inédit.

La salle des bagages, qui occupe toute l'aile gauche, a les mêmes dimensions que la précédente ; mais ici pas de panneaux diviseurs ; l'œil peut donc l'embrasser d'un seul jet et mieux en apprécier l'amplitude ; ici, non plus, pas d'autre décoration que les mâles beautés du gros œuvre et la serrurerie des combles ; pas d'autre mobilier que des comptoirs ferrés longs de 60 mètres.

Tels sont les bâtiments affectés aux départs, triade de constructions où tout est vaste, sévère et grandiose : ces nefs dont l'ampleur étonne, ces colonnes puissantes qui supportent de puissantes voussures, ces travées énormes percées de baies gigantesques, tout est conçu dans une gamme large, opulente, admirable ment appropriée à la destination de l'édifice ; tout y démontre que c'est ici l'un des vestibules de sortie de notre grande capitale, vestibule ouvert à tous les peuples, pronaos des grandes routes de l'Inde, de l'Afrique et du nouveau monde.

Des salles d'attente on sort directement dans la gare proprement dite et l'on n'a que le quai à traverser pour monter en wagon.

Cette gare est un chef-d'œuvre de hardiesse, une œuvre presque téméraire, c'est une halle de 310 mètres de long et coiffée d'un faîtage de 50 m. de portée dont les retombées posent directement sur les piles latérales sans point d'appui intermédiaire ; cette toiture colossale a pour carcasse une série de fermes gigantesques que supportent de gigantesques consoles en fonte à jour. Le tout est rendu solidaire par un système de longrines, de moises, de tendeurs, de bielles et d'étriers. Elle est éclairée par deux larges zones vitrées, par l'immense lanterne qui règne dans toute sa longueur et par la cloison de verre strié qui constitue dans le fond un pignon d'au moins vingt mètres de flèche.

Le poids total de ce comble métallique est de plusieurs millions de kilogrammes ; les fermes de têtes à elles seules en pèsent 230,000. Malgré l'énorme quantité de fer qu'on y a employée, cette toiture est tellement vaste, les proportions des pièces qui la composent ont été si bien calculées que, malgré leur robustesse, leur énergie potentielle, elles ont une apparence de ténuité qui donne à l'ensemble l'aspect d'une œuvre de découpure et de filigrane.

Aux deux tiers de cette nef s'ouvrent, à droite et à gauche, des halles latérales dont les quais peuvent être accostés d'une part par les wagons, de l'autre par les camions et les voitures. Ce sont les hangars de la messagerie.

Nous avons dit que les bâtiments alignés à gauche de la grande nef étaient affectés aux services des départs : ceux du côté gauche sont destinés aux services de l'arrivée. Ces derniers se composent d'une vaste salle d'attente pour les voyageurs qui ont à réclamer leurs bagages, et d'une longue galerie garnie de comptoirs, où ces bagages leur sont distribués.

De là on sort dans la cour dite de l'arrivée, dont les proportions sont à peu près les mêmes que dans celle des départs. Cette cour, qui n'est pas encore tout à fait terminée, sera sur un tiers de sa longueur recouverte d'un vitrail servant d'abri aux équipages : le reste en est bordé de larges trottoirs établis sous des marquises de pourtour. En résumé, la nouvelle gare d'Orléans est une œuvre très-réussie tant au point de vue architectural et décoratif, que sous le rapport des aménagements, des distributions et surtout des difficultés vaincues.

Dans sa décoration extérieure, rien d'exagéré, aucun de ces effets cherchés et peu en situation, comme on en rencontre si souvent dans l'architecture à grand orchestre de notre époque ; c'est un type où la ligne, simple et de bon goût, n'est pas surchargée d'ornements.

Rappelons, en terminant, que ces constructions, salles, galeries, halles immenses, que ces ferrures suspendues par millions de kilogrammes à des hauteurs de 18 à 20 mètres, tout a pour base un sol paludéen qu'il a fallu consolider, et qu'enfin M. Renaud, l'auteur ce cette œuvre considérable, a fait preuve de talent, non-seulement comme architecte, mais aussi comme ingénieur.

Charles Louft.

Sur la gare d'Austerlitz

- Extension de la Gare du chemin de fer d'Orléans - Nlles annales de la construction - 1862

- Le projet d’extension de la gare d’Orléans (Le Siècle, 4 novembre 1862)

- L’agrandissement de la gare d’Orléans - 1864

- La nouvelle gare du chemin de fer d'Orléans - 1865

- La gare d'Orléans par Charles Louft (Le Siècle, 29 juin 1869)

- La gare d’Orléans et les quais de la Seine - 1873

- La transformation de Paris-Austerlitz - 1929