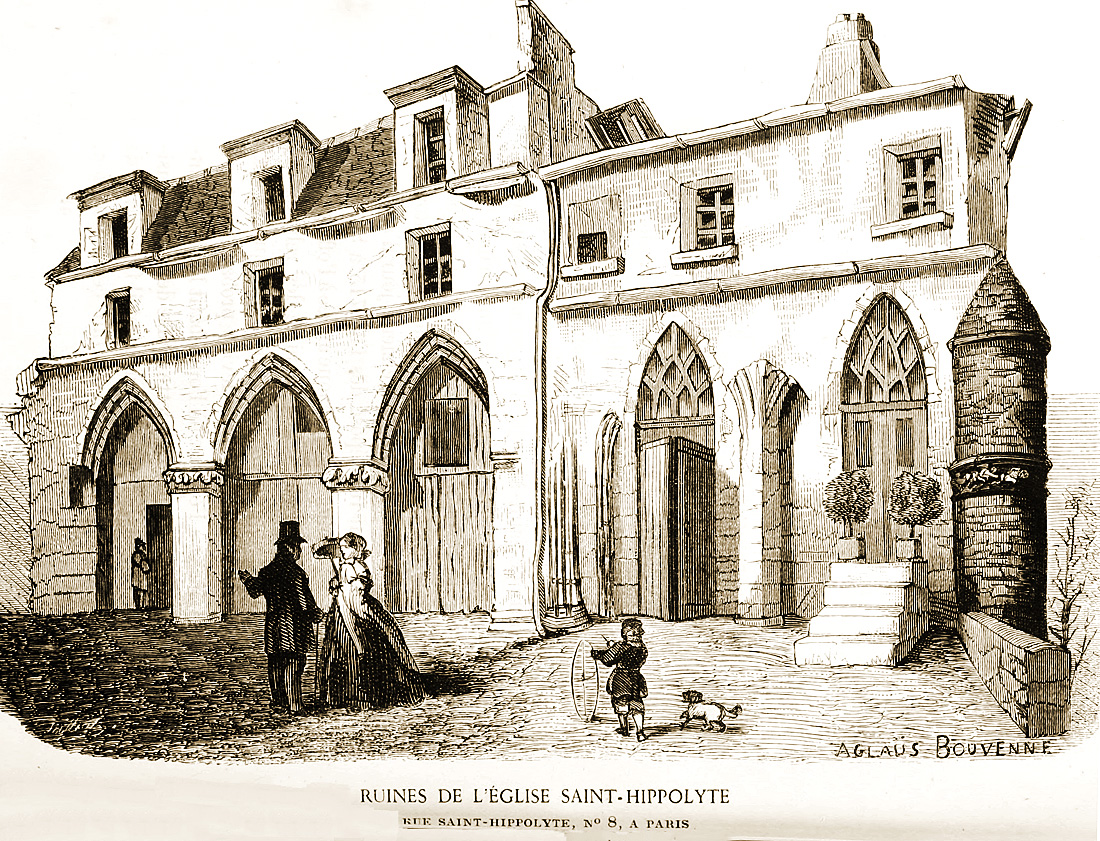

Les vestiges de l’église Saint-Hippolyte

Le Moniteur Universel — 10 février 1865

Malgré les larges et bienfaisantes percées opérées à travers les quartiers du vieux Paris, les monuments d’un autre âge sont loin d’être rares sur le sol de la cité. C’est ainsi qu’on trouve encore dans le 13e arrondissement, au n° 8 de la rue Saint-Hippolyte, des restes curieux d’un édifice qu’on croit généralement disparu depuis longtemps.

Cet édifice est l’église Saint-Hippolyte, qui ne fut, dans l’origine, comme presque toutes les anciennes églises, qu’une simple chapelle. L'époque de sa construction et celle de son érection en paroisse sont enveloppées d'une certaine obscurité ; elle dépendait du chapitre de Saint-Marcel. Elle est mentionnée pour la première fois dans une huile d’Adrien IV, du 26 juin 1158, et l’on attribue le nom qu’elle porte à la dévotion particulière que le roi Robert avait pour saint Hippolyte, martyrisé à Rome, vers le milieu du 3e siècle, sous le règne de l’empereur Dèce. Le corps de ce saint fut déposé, en 713, à Saint-Denis, et le pieux roi obtint, du chapitre, des reliques qui furent transportées en grande pompe dans l’église Saint-Hippolyte.

Ce fut probablement à l’époque où l’on rebâtit l’église Saint-Marcel, c’est-à-dire au 12e siècle, que la chapelle Saint-Hippolyte fut érigée eu paroisse. Les reliques de saint Hippolyte, qui étaient en grande vénération, ayant été perdues, il en fut obtenu d’autres, le 6 décembre 1662, de l’abbaye de Saint-Denis, et le 21 juin 1684, l’archevêque de Paris accorda la permission de les exposer. On ne possède aucun renseignement sur la chapelle du 12e siècle.

Le plan de Louis Bretez, dit de Turgot, de 1739, porte un dessin qui représente une partie d’un des côtés de la nef et du chœur et une petite portion du clocher.

Il reste, à l’heure qu’il est, de cet édifice, cinq arcades en ogives dont les retombées viennent s’appuyer sur des chapiteaux du 14e siècle. Sur la droite, on voit encore une tourelle, et sur le milieu de cette tourelle court une frise composée de ligures fort bien conservées.

L’église, à part la nef, fut presque entièrement rebâtie au 16e siècle. Le sanctuaire, encore plus récent, était d’une construction peu régulière. Entre le chœur et ce même sanctuaire, on voyait autrefois des tombes des 12e et 13e siècles. Le maître autel, élevé d’après les dessins du célèbre Lebrun, fut exécuté aux frais des paroissiens. Il renfermait un tableau de cet artiste, représentant l’apothéose de saint Hippolyte, et deux autres tableaux de Lesueur, également donnés par les paroissiens. On y remarquait aussi une chaire, dessinée et exécutée par Châles, et plusieurs œuvres de Boissac, Clément et Briard.

C’est dans la cour d’une maison particulière qu’il faut aller au jourd’hui chercher les restes de l’église Saint-Hippolyte, qui doivent à cette circonstance le peu de notoriété dont ils jouissent.

Les futures grandes voies du XIIIe

Sur les futurs boulevards Saint-Marcel et Port-Royal :

L'ouverture du boulevard Saint-Marcel, entre le boulevard Montparnasse et le boulevard de l'hôpital fut déclarée d'intérêt public par décret du 17 octobre 1857.

- Le futur boulevard Saint-Marcel (Le Journal des débats politiques et littéraires, 26 mars 1857)

- Le boulevard Saint-Marcel (Le Siècle, 6 juin 1858)

- Le futur boulevard Saint-Marcel (Le Siècle, 22 juillet 1861

- Les travaux du boulevard de Port-Royal (Le Siècle, 5 avril 1868)

- Intéressante découverte archéologique sur le chantier du boulevard Saint-Marcel (1868)

- L'ancienne nécropole Saint-Marcel (1913)

Sur le futur boulevard Arago :

Le projet d'ouverture de ce boulevard, désigné dans un premier temps sous le nom de "boulevard de la Santé" fut soumise à consultation en septembre 1858. Il était prévu que cette voie s'ouvrirait en face la place de la Collégiale à la rencontre de la. rue Mouffetard et des rues Pierre-Lombard et des Trois-Couronnes ; qu'elle élargirait la rue Saint-Hippolyte, traverserait la rue de Lourcine au-dessus de l'hôpital de ce nom, et viendrait déboucher sur le boulevard extérieur, après avoir coupé la rue de la Santé, le faubourg Saint-Jacques et l'impasse de Longue-Avoine. Ce fut effectivement ce qui sera réalisé sauf que la voie prit le nom de boulevard Arago car le nom boulevard de la Santé était utilisé depuis 1851 pour désigner le boulevard extérieur entre les barrières de la Santé et Saint-Jacques.

- Le boulevard de la Santé (Le Siècle 7 juin 1858)

- Un nouveau boulevard pour le 12e arrondissement (Le Journal des débats politiques et littéraires, 6 septembre 1858)

- Le percement du boulevard Arago dans le faubourg Saint-Marcel (1868)

Sur la future avenue des Gobelins :

"Entre l'église Saint-Médard et la barrière d'ltalie, la largeur de la rue Mouffetard sera portée à 40 mètres. Ces deux mots suffisent pour faire comprendre quelle révolution causera ce percement sur les bords de la Bièvre Ainsi redressée, la rue Mouffetard sera plus large que le boulevard des Italiens." C'est par ces mots que le Journal des débats politiques et littéraires du 6 septembre 1858 présenta le projet à ses lecteurs et, effectivement, il ne surestimait pas l'importance de celui-ci.

- La rue Mouffetard (Le Siècle, 8 juin 1858)

- L'élargissement de la rue Mouffetard et l'aménagement de la place d'Italie (1867)

- L'élargissement de la rue Mouffetard (Le Siècle, 24 septembre 1867)

- L’élargissement de la rue Mouffetard (Le Siècle, 10 mars 1868)

- La nouvelle place d'Italie en haut de la rue Mouffetard (1868)

- Les travaux dans les 5e et 13e arrondissements (1868)

Sur les boulevards extérieurs

- La transformation des boulevards extérieurs de la rive gauche (Le Siècle, 20 mai 1862)

- Les travaux sur les boulevards extérieurs (Le Siècle,28 mai 1863)

- Les boulevards extérieurs et le boulevard du Transit dans le 13e arrondissement (Le Siècle, 6 novembre 1863)

- Boulevard d'Italie vu par Fortuné du Boisgobey(1883)

Sur la rue de Tolbiac (Tronçon du boulevard du Transit dans le 13e arrondissement)

La rue de Tolbiac est un des tronçons du grand projet haussmannien consistant à relier la Seine à la Seine par la rive gauche par un axe majeur situé à mi-chemin des anciens boulevards extérieurs et des fortifications. Cet axe mit très longtemps à se réaliser notamment du fait des difficultés que représentaient, dans le 13e arrondissement le franchissement de la vallée de la Bièvre pour lequel plusieurs options furent envisagées.

La rue de Tolbiac ne fut totalement achevée qu'après 1895, année de l'inauguration du viaduc de Tolbiac franchissant les voies du chemin de fer d'Orléans et assurant ainsi la continuité de la liaison de la Seine à la Seine c'est-à-dire du Pont de Tolbiac au Pont Mirabeau, si l'on excepte la reprise du franchissement de la rue du Moulin-des-Prés par la suppression du pont construit initialement.

Premières versions du projet abandonnées.

Outre le franchissement de la vallée de la Bièvre, l'aboutissement de l'axe vers la Seine n'est pas non plus définitivement tranché. Dans cette première phase, c'est le pont Napoléon (futur pont National) qui était visé, le nouvel axe longeant le chemin de fer de ceinture entre la porte d'Ivry et le quai de la Gare.

- Boulevard du Transit : le franchissement de la vallée de la Bièvre (Le Siècle, 6 juin 1962)

- Les boulevards extérieurs et le boulevard du Transit dans le 13e arrondissement (Le Siècle, 6 novembre 1863)

- La prolongation du boulevard du Transit dans le 13e arrondissement (Le Siècle, 30 octobre 1864)

Deuxième projet

- Acquisitions foncières pour le boulevard du Transit (La Gazette de France, 8 mars 1865)

- Ouverture d'une nouvelle voie dans le 13e arrondissement. (Le Figaro, 19 aout 1867)

- La future rue du Transit (Le Petit-Journal, 28 octobre 1867)

La réalisation des travaux

Le deuxième projet du tracé de la rue du Transit ne sera pas davantage réalisé.

La guerre et les évènements liés à la Commune de Paris mirent en sommeil les travaux dans le quartier de la Maison-Blanche et le projet fut rediscuté. Un nouveau tracé, plus au sud, abandonnant la ligne droite et comportant une inflexion, fut adopté.

La nouvelle voie aboutira aussi à un nouveau pont sur la Seine reliant les 12e et 13e arrondissement. Ce sera le pont de Tolbiac.

En 1874, un crédit de 2,5 millions de francs à prélever sur l'emprunt municipal fut voté. Le boulevard du Transit avait déjà couté 43,974,818 fr. selon le Journal des débats politiques et littéraires du 9 décembre 1874. Les travaux de franchissement de la vallée de la Bièvre pouvaient enfin réellement commencer.

Charles Marville les immortalisa par les deux seules photographies connues de ces travaux.

- Les travaux de construction de la rue de Tolbiac (1877)

- Le prolongement de la rue de Tolbiac (1877)

- La nouvelle rue de Tolbiac (1877)

- Les nouvelles voies de la rive gauche (1878)

Sur le pont de Tolbiac sur la Seine

Sur le boulevard Saint-Marcel

Le projet

- Le futur boulevard Saint-Marcel (Le Journal des débats politiques et littéraires ― 26 mars 1857)

- Le boulevard Saint-Marcel ― (Le Siècle 6 juin 1858)

- Le futur boulevard Saint-Marcel (Le Siècle - 22 juillet 1861

Les travaux

- Le percement du boulevard Saint-Marcel (1868)

- Interrogations sur le boulevard Saint-Marcel (1868)

- Le communiqué du Ministère de l'Intérieur en réponse à cet article

- La réponse de Ch. Louft à ce communiqué