La question de la zone parisienne

Le Journal des débats politiques et littéraire — 27 mai 1932

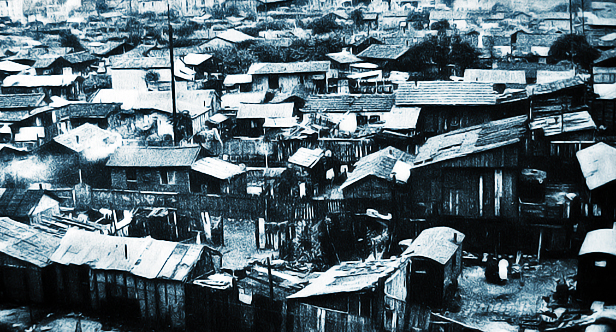

Ce n'est jamais sans un sentiment de gêne, pour ne pas dire de honte, qu'en arrivait aux portes de la grande, cité parisienne, on franchit cet espace de 250 mètres de largeur qui longe encore en une ceinture presque continue les fortifications ou les immeubles qui en ont pris la place et qu'on appelle la zone. Ici et là, quelques maisons sans doute, mais surtout un chaos de maisonnettes en torchis, de huttes en planches vermoulues et mal jointes, parfois même de voitures cellulaires réformées et de vieux wagons abandonnés, avec quelques, cheminées rudimentaires, sans eau potable, sans égouts, et presque sans lumières.

Cette lèpre ne date pas d'hier, puisqu'elle a pris naissance avec la construction des fortifications. On sait qu'elle doit son existence à une servitude non aedificandi établie par une loi du gouvernement de Louis-Philippe, sur le terrain entourant le talus des fortifications, pour permettre au tir de l'artillerie de défendre Paris, place forte du royaume. Cette servitude, qui souleva d'ailleurs plus d'une fois les protestations des zoniers, propriétaires ou locataires des terrains sur lesquels ils voulaient construire ne tarda pas à être méconnue. Une tolérance qui date de 80 ans les laissa construire, en violation de la toi, sur les terrains compris entre le glacis des fortifications et les faubourgs. Ce qui ne fut pas construit continua à être occupé de la façon la plus hétéroclite.

Après la guerre de 1914, lorsqu'on eut définitivement reconnu l'inefficacité de l'enceinte fortifiée pour la défense de la Ville, une loi intervint, le 19 avril 1919, qui remettait la zone à la Ville de Paris, transformant la servitude militaire en une servitude d'hygiène, dont l'utilité n'a pas besoin d'être démontrée On devait dès lors préparer le départ des zoniers, de manière à être en mesure de faire de la zone cette ceinture de verdure, de terrains de jeux, de terrains sportifs et de promenades qu'on a promise. Il est, en effet, devenu nécessaire d'apporter de l'air, de la lumière et de la propreté à tous ces immeubles à loyers moyens, à ces habitations à bon marché, construits sur les anciennes fortifications, qui dressent maintenant leurs longues et hautes murailles en une nouvelle enceinte presque continue, au mépris des promesses qui avaient été faites de réserver à des espaces libres une Importante proportion de terrain. Pouvons-nous espérer du moins que les engagements pris pour l'aménagement de la zone seront mieux tenus ?

La loi de 1919

En vertu de cette loi de 1919, la zone doit donc être expropriée dans un délai de quinze ans à dater du 1er janvier 1931. La procédure est celle du droit commun : c'est le jury d'expropriation qui estime les différentes propriétés et attribue une indemnité à certaines catégories de zoniers.

Pour les terrains nus, la Ville verse une somme pour la possession, et, s'il y a un locataire, il a le choix entre une indemnité ou son maintien dans les lieux jusqu'à l'expiration, de son bail. Quant aux terrains bâtis antérieurement à 1919, car ce sont ceux-là seulement qui ont droit à une indemnité, la Ville consent à leurs propriétaires des allocations égales aux indemnités fixées par le jury et arbitrées comme si les constructions étaient considérées comme régulières. Ce qui s'est bâti depuis 1919 n'a droit à aucune indemnité, mais n'a pas de loyer à payer.

Il y a lieu d'ailleurs, de distinguer suivant que les constructions appartiennent ou non aux propriétaires du sol. Dans le premier cas, la Ville peut consentir un bail de vingt-cinq ans, le loyer étant calculé d'après le montant de l'allocation. Mais, à tout moment, l'administration peut résilier le bail avec préavis d'une année, et, si elle use de ce droit, le zonier, même après vingt ans de bail, recevra encore l'indemnité compensatrice. Dans le second cas, le locataire qui a construit aura droit à une indemnité de dépossession, et un bail lui sera consenti.

On voit par-là combien la loi s'est montrée large envers les zoniers.

La question des îlots insalubres

Mais il y a dans la zone des îlots insalubres, pour lesquels on ne pouvait admettre les longs délais accordés par ailleurs. Ceux-ci doivent être évacués dans un délai de deux ans après que l'insalubrité en a été déclarée par le Conseil municipal. L'administration a déterminé les emplacements de ces îlots et demandé l'autorisation pour quatre-vingts hectares. La zone de Saint-Ouen et celle de la porte de Bicêtre font actuellement l'objet des études de l'administration.

Voici le document vraiment édifiant dû à une délibération du Conseil d'hygiène et de salubrité publique relative à cette zone de Saint-Ouen :

« Cette zone est actuellement habitée par environ six mille personnes, dont les habitations se composent de cabanes innommables en bordure de sentiers de terre, sans air, sans lumière, construites dans un désordre absolu et sans souci de l'aménagement de voies directes suffisantes. Aucun système de vidange n'y existe, de simples trous en terre en tiennent lieu.

« Les eaux usées restent stagnantes. L'eau potable est fournie par les bouches de lavage des ruisseaux donnant de l'eau de Seine brute, c'est-à-dire un véritable poison.

« Les ordures ménagères déposées à même le sol restent sur place... Enfin, cet entassement de cabanes en bois reste sous la menace constante d'un incendie dont les conséquences seraient catastrophiques. »

Dix-huit cas de peste ont été relevés entre 1923 et 1926 dans cette zone ou dans son voisinage immédiat.

On conçoit l'urgence de débarrasser Paris de: ce danger. Si, pour les autres parties de la zone, le péril est moins grand, il n'en reste pas moins que le délai de vingt-cinq ans envisagé pour l'évacuation de la zone tout entière est beaucoup trop tong. Et c'est fort justement que, dans une des dernières séances de la session récente du Conseil municipal. M. Georges Prade a saisi l'administration d'une question en ce sens, sue laquelle nous aurons l'occasion de revenir.

GILBERT DE CASTELLAN

Sur la Zone...

Le commencement de la fin de la Zone

Les articles d'Émile Condroyer

La capitale démantelée (1930)

Autres textes d'Émile Condroyer

Voyage au pays des zoniers (Série d'articles de Pierre Bénite - 1930)

Dans l’étau des grands buildings (Série d'articles de Pierre Humbourg - 1931)

- La naissance de la zone

- La zone d'Issy et l'école des tambours

- Les tournesols de Vanves-Malakoff et le rotisseur

- L’attaque sur Gentilly et la Bièvre prisonnière

- Des murs de Bicêtre aux bords de la Seine

- Des pèches de Montreuil aux lilas des Lilas

- Le Pré-Saint-Gervais et les plaisirs gratuits à Pantin ou l'avenir dévoilé

Divers aspects de la zone dans les années 30

- Ici, demain, le grand Paris (On bâtit dans le quatorzième mais dans le treizième laisse pousser l'herbe) (Paris-Soir, 1930)

- La question de la zone parisienne (Le Journal des débats politiques et littéraire — 27 mai 1932)

- Le XIIIe arrondissement en 1933 (Jean Botrot)

- Gentilly et la zone (1936)

Les Zoniers

Faits divers

- Un soir à la Porte d'Italie - 1895

- Le crime du Petit-Ivry - 1903

- Les incendies se multiplient sur la zone - 1930

- Une chiffonnière meurt dans des circonstances mystérieuses - 1932

- Un mort et deux blessés au cours d'une bataille sur la zone - 1932

- Sur la zone du XIIIè arrondissement un ivrogne blesse grièvement sa femme d'un coup de couteau - 1933

- Bataille rangée entre consommateurs à la porte d'un café - 1939